Лопуха корни (Arctii radices)

💊 Состав препарата Лопуха корни

✅ Применение препарата Лопуха корни

Описание активных компонентов препарата

Лопуха корни

(Arctii radices)

Приведенная научная информация является обобщающей и не может быть использована для принятия

решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Дата обновления: 2020.04.29

Владелец регистрационного удостоверения:

Код ATX:

V03AX

(Прочие лечебные средства)

Активное вещество:

лопуха корень

(Burdock root)

BHP

Британская травяная фармакопея

Лекарственная форма

| Лопуха корни |

Сырье растительное измельченное: 50 г или 75 г пачки рег. №: ЛСР-008359/10 |

Форма выпуска, упаковка и состав

препарата Лопуха корни

50 г — Пакеты бумажные (1) — пачки картонные.

75 г — Пакеты бумажные (1) — пачки картонные.

Фармакологическое действие

Средство растительного происхождения; оказывает диуретическое, желчегонное, умеренное противовоспалительное и ранозаживляющее действие.

Показания активных веществ препарата

Лопуха корни

Внутрь: цистит, уретрит; гастрит, холецистит, дискинезия желчевыводящих путей.

Наружно: фурункулез, экзема, угревая сыпь, себорея, трофические язвы, вялозаживающие раны, ожоги (ограниченные поражения).

Режим дозирования

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования.

Внутрь принимают в виде отвара, по 100 мл 2-3 раза/сут, за 20-40 мин до еды; курс лечения — 2-3 нед. (при необходимости — 4-5 нед.).

Наружно — в виде орошения, промывания, влажных повязок.

Для приготовления отвара 10 г помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане при частом помешивании 30 мин, охлаждают при комнатной температуре в течение 10 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Побочное действие

Возможно: аллергические реакции.

Противопоказания к применению

Повышенная чувствительность к растительному средству.

Особые указания

Не имеется подтвержденных данных о том, что корень лопуха способствует стимуляции роста волос.

Если вы хотите разместить ссылку на описание этого препарата — используйте данный код

Высокоэффективный энтеросорбент, с комплексом ферментов и пробиотиком.

Комплекс растительных экстрактов способствует улучшению оттока желчи, а также обладает спазмолитическим, глистогонным и противовоспалительным действиями.

Универсальный энтеросорбент на основе пищевых волокон с ферментами, пробиотиком и травяным комплексом для выведения из организма токсинов продуктов жизнедеятельности болезнетворных агентов, нормализации процессов пищеварения, улучшения перистальтики кишечника.

Состав препарата обогащен универсальными ферментами, которые препятствуют развитию гнилостных процессов в кишечнике, а пробиотик помогает восстанавливать баланс микрофлоры кишечника.

Преимущества комплекса:

Мощный сорбционный комплекс — надежно связывает и выводит из организма радионуклиды, соли тяжелых металлов, токсические метаболиты.

Комплекс ферментов — способствую более полному расщеплению пищи и улучшают пищеварение.

Многокомпонентный натуральный состав обеспечивает синергетический эффект, а именно, оказывает детоксицирующее, мягкое желчегонное, спазмолитическое и противовоспалительное действия, не вызывая побочных эффектов.

Пробиотическая культура способствует нормализации микрофлоры кишечника и повышению защитных свойств организма

Принцип действия препарата

Сорбционный комплекс:

Клетчатка (пшеничные отруби) — углеводы, которые не перевариваются в тонком кишечнике человека, а перерабатываются бактериальной флорой толстого кишечника. Клетчатка компенсирует ежедневную потребность человека в пищевых волокнах, имеет мощную сорбционную способность, попадая в кишечник, впитывает большое количество воды, помогает выводу из организма каловых масс, токсинов, радионуклидов, а также способствует нормализации уровня сахара в крови.

Свекла сублимированная в состав которой входят клетчатка и органические кислоты. Они усиливают перистальтику кишечника и обладают противовоспалительным действием. Кроме того, в свекле имеется органическое вещество бетаин, которое способствует расщеплению и усвоению белков пищи, нормализует кислотность желудочного сока и участвует в образовании холина, а также помогает усваивать кальций и железо.

Яблочный пектин играет первостепенную роль в формировании каловых масс. Это обстоятельство, а также выраженное раздражающее действие на механорецепторы слизистой оболочки кишечника играют ведущую роль в стимуляции перистальтики и регуляции моторной функции кишечной трубки. Недостаток пектинов в питании человека приводят к развитию стазов и дискинезии желчного пузыря и толстого кишечника. Пектиновые вещества адсорбируют различные соединения, в том числе экзо — и эндотоксины, соли тяжелых металлов и радионуклиды. Пектины, связываясь с желчными кислотами, уменьшают всасывание жира и снижают уровень холестерина. Обволакивая слизистую желудочно-кишечного тракта, они задерживают опорожнение желудка и, таким образом, замедляют всасывание сахара. Обладают бактерицидным эффектом относительно условно-патогенных микроорганизмов и возбудителей острых кишечных инфекций, не нарушая работы дружественной микрофлоры. Пектины способствуют улучшению простеночного пищеварения и нормализации микробиоциноза кишечника, улучшают состояние кожных покровов.

Ферментный комплекс:

Бромелайн и папаин. Это высокоактивные протеолитические ферменты, обладающие способностью усиливать функциональную активность кишечника выводить из организма продукты обмена и токсичные вещества, поддерживать состав микрофлоры толстого кишечника, стимулируя тем самым, процесс обмена веществ. Ферменты являются мощными катализаторами важнейших процессов углеводного и белкового обмена, способствует быстрому расщеплению жиров выведению их из организма.

Комплекс растительных экстрактов:

Корень одуванчика — содержит много питательных веществ, действует тонизирующее на весь организм; является природным источником протеина, полисахарида инулина и содержит большое количество витаминов А, В, С и Е. Богат калием, кальцием, натрием, содержит фосфор и железо. Корень одуванчика обладает желчегонным действием, возбуждает аппетит, улучшает пищеварение, благотворно влияет на водно-солевой обмен, способствует выведению вредных веществ из организма, помогает при токсическом поражении печени.

Корни лопуха содержат инулин, эфирное масло, рутин, пальмитиновую и стеариновую кислоты, слизь, дубильные вещества. Оказывает положительный эффект в качестве диуретического, умеренно желчегонного и противовоспалительного средства. Эффективен в качестве легкого слабительного средства. Инулин является питательной средой для полезной микрофлоры кишечника, а также способствует снижению сахара в крови.

Экстракт корня солодки содержит флавоноиды (ликвиритозид), гликозиды (глицирризин, глицирризиновую кислоту), сапонины, сигостерин. При гидролизе глицирризина освобождается глицирризиновая кислота, которая, подвергаясь в организме метаболическим преобразованиям, оказывает кортикостероидоподобное действие обусловливая противовоспалительный эффект. Именно это фармакологическое свойство растения считается наиболее важным. Активные компоненты, содержащиеся в корне солодки, оказывают питательную поддержку слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта, способствуя выделению слизи и оказывая легкое слабительное действие, а также снимают спазм гладких мышц бронхов, кишечной стенки, желчных протоков.

Семя льна богато слизью. Слизь оказывает защитное и успокаивающее действие при воспалении пищевода, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также слабительное действие.

Хлорелла и спирулина составляют комплекс водорослей, богатых полноценными легкоусвояемыми белками и отличающиеся разнообразием микро и макроэлементов. Хлорофилл способствует очищению крови, а содержащиеся в ядре хлореллы РНК и ДНК защищают организм от повреждающего воздействия ультрафиолетового облучения. Хлорелла рекомендуется в качестве источника белка, а также как средство, стимулирующее иммунитет. Спирулина также богата белками, кроме того, спирулина содержит 18 видов аминокислот, множество необходимых минералов и микроэлементов, витаминов, каротин, нуклеиновую кислоту, нуклеин, ферменты и другие активные вещества. Комплекс водорослей оказывает детоксицирующее, противовоспалительное, антибактериальное, противовирусное, стимулирующее иммунитет, нормализующее уровень глюкозы в крови, нормализующее кишечную микрофлору действия

Сенна (кассия узколистная) Листья кассии содержат антрагликозиды, которые обуславливают слабительное действие. Препараты на основе сенны действуют мягко и улучшают перистальтические функции кишечника.

Люцерна (трава) Благодаря своему богатому составу, люцерна оказывает разностороннее действие на организм — помогает в борьбе с инфекциями, снижает уровень холестерина, поддерживает баланс полезной микрофлоры в кишечнике, укрепляет кровеносную систему, является прекрасным общеукрепляющим и детоксицирующим действием.

Зверобой (трава) содержит флавоноиды, сапонины, антоцианы, эфирное масло, дубильные вещества, органические кислоты, минеральные соли. Зверобой регулирует обмен веществ, активизирует пищеварение, обладает желчегонным, успокаивающим, антисептическим, противовоспалительным, вяжущим и очищающим действием, а также способствует регенерации нервной ткани.

Береза (лист) Лист березы рекомендуется в качестве мочегонного, желчегонного средства, при воспалительных процессах в мочевом пузыре, атеросклерозе, ревматизме, почечнокаменной болезни, при язве желудка, при хронических заболеваниях почек, при сердечных отеках. В качестве желчегонного средства лист березы рекомендуется при холециститах, острых и хронических гепатитах, дискинезии желчевыводящих путей.

Брусника (лист) Отвар и настой листьев брусники обладают антимикробным, противовоспалительным, мочегонным, вяжущим и капилляроукрепляющим действием. Повышают эффективность антибиотиков, стимулируют защитные силы организма. Усиливают желчеотделение. Способствуют растворению камней при мочекаменной и желчнокаменной болезнях.

Горец птичий (спорыш) Трава спорыша обладает мочегонным, противовоспалительным, ранозаживляющем действием. Настой из травы применяется при болезнях печени, почек, мочевого пузыря, почечных камнях, гастрите, язве желудка, геморрое, плеврите, туберкулезе легких.

Пустырник (трава) Трава оказывает седативное действие на центральную нервную систему, обладает легким снотворным, противоспазматическим и противосудорожным действием, регулирует деятельность желудка, кишечника. Кроме того, трава пустырника оказывает благоприятное влияние на углеводный и жировой обмен, снижает уровень глюкозы, молочной и пировиноградной кислот, холестерина, общих липидов в крови, нормализуют показатели белкового обмена.

Клевер (трава) В народной медицине трава клевера рекомендуется при атеросклерозе, как противовоспалительное, антисептическое, отхаркивающее, мочегонное и потогонное средство. Благодаря присутствию дубильных веществ клевер применяется при воспалениях слизистых оболочек, в том числе и кишечника.

Плоды шиповника благодаря своему богатому витаминному составу стимулируют сопротивляемость организма к инфекциям и другим неблагоприятным факторам, усиливают процессы регенерации тканей, благоприятно влияют на углеводный обмен и проницаемость стенок сосудов. Кроме того, шиповник оказывает положительное влияние на секрецию желудочного сока.

Оризанол обладает антиоксидантными свойствами, предотвращая повреждения свободными радикалами клеток организма.

Расторопша пятнистая (плоды). Плоды расторопши являются эффективным средством при многих заболеваниях печень. Содержат активный компонент силимарин, который помогает печени осуществлять детоксикационную функцию, в том числе за счет повышения уровня антиоксидантной защиты. Силимарин обладает не только антиоксидантными свойствами, но влияет на печень еще двумя способами: укрепляет клеточные мембраны и способствует образованию новых клеток, стимулируя синтез белка. В результате увеличивается выработка желчи.

Семена тыквы, цветки пижмы, плоды черного ореха составляют глистогонный комплекс. Данное сочетание эффективно воздействует на круглых червей, обитающих в кишечнике, оказывая влияние на их мышечную активность, а грубая клетчатка, входящая в состав добавки, способствует их удалению.

Тысячелистник (трава) оказывает кровоостанавливающее, спазмолитическое, противовоспалительное, антиаллергическое, бактерицидное, ранозаживляющее действие, что обусловлено наличием в растении азуленов, дубильных веществ и флавоноидов. В связи с горьким вкусом тысячелистник возбуждает секрецию слюнных желез, усиливает секрецию желудочного сока, желчеотделение. Тысячелистник снимает спазмы желудка, кишечника, желчных и мочевыводящих путей.

Володушка (трава) стимулирует секрецию желудочного и панкреатического сока, увеличивает количество выделяемой желчи. Используют как желчегонное и тонизирующее средство при заболеваниях печени и желчного пузыря, как стимулирующее и слабительное средство.

Пробиотик:

Лактогум (Lactobacillus plantarum) представители нормальной микрофлоры способствуют повышению противоинфекционной резистентности организма — за счет стимуляции выработки организмом факторов неспецифической защиты — лизоцима и интерферонов. Помимо этого, Lactobacillus plantarum способны сами продуцировать антимикробные вещества, которые показывают значительное влияние на грамположительные и грамотрицательные бактерии. Введенная в состав комплекса культура лактобактерий может быть полезна больным синдромом раздраженного кишечника в отношении улучшения проблем с дефекацией, а также способствовать уменьшению вздутия живота от газов.

Лекарственная форма

сырье растительное измельченное

Описание

Кусочки корней лопуха различной формы, проходящие сквозь сито с отверстиями размером 7мм. Цвет от желтовато-серого до темно-коричневого. При рассмотрении корней лопуха под лупой или стереомикроскопом видны бесформенные кусочки желтовато-серого цвета, иногда с частично сохранившейся морщинистой пробкой коричневого или темно-коричневого, иногда почти черного цвета. Запах слабый, своеобразный. Вкус водного извлечения горьковатый, мучнистый.

Фармакодинамика

Корни лопуха содержат слизи, эфирное масло, жирное масло, состоящее из пальмитиновой и стеариновой кислот, а также ситостерин и стигмастерин, инулин, дубильные и горькие вещества, минеральные соли, витамины и другие биологически активные вещества. Оказывает мочегонное, умеренное желчегонное, противовоспалительное и ранозаживляющее действие.

Показания к применению

Применяют внутрь при цистите, уретрите, гастрите, дискинезии желчевыводящих путей по гипомоторному типу. Наружно — себорея, угревая сыпь, экзема, фурункулез.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, беременность, период лактации, детский возраст (до 12 лет).

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Способ применения и дозы

Около 10 г (2 столовые ложки) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане при частом помешивании 30 минут, охлаждают при комнатной температуре 10 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл. Принимают внутрь в теплом виде по 100 мл (1/2 стакана) 2-3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения 2-3 недели, при необходимости — 4-5 недель. Наружно — в виде орошения, промывания, влажных повязок. Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.

Форма выпуска

Корни измельченные.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте. Приготовленный отвар — в прохладном месте не более 2-х суток. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года. Не применять по истечении срока годности.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) сопровождается развитием воспалительного процесса в нижних отделах пищевода. Главной причиной развития гастроэзофагита является хронический заброс (рефлюкс) желудочного содержимого в пищевод. В отличие от желудка, стенки которого покрыты специальным защитным слизистым слоем, стенки пищевода не имеют подобной защиты и максимально уязвимы перед воздействием соляной кислоты, содержащейся в желудочном соке. Рефлюксная болезнь желудка опасна тем, что хроническое раздражение слизистой оболочки пищевода желудочным содержимым, может со временем приводить к формированию онкологии пищевода.

Причины развития и предрасполагающие факторы

Гастроэзофагеальный рефлюкс относится к наиболее распространенным патологиям пищеварительной системы, которые потенциально могут провоцировать эрозивно-язвенное поражение слизистой оболочки пищевода и развитие онкологии органа. Для заболевания свойственно хроническое течение, при этом существенно ухудшается качество жизни человека с ГЭРБ, вплоть до частичной утраты трудоспособности. К предрасполагающим факторам развития данного заболевания, можно отнести:

- нарушение моторной функции верхних отделов пищеварительной системы;

- повышенная кислотность желудка и наличие хронического гастрита;

- нарушение процесса эвакуации пища из пищевода в желудок;

- табакокурение и злоупотребление алкоголем;

- постоянное воздействие стрессового фактора;

- беременность;

- ожирение;

- наличие диафрагмальных грыж;

- прием отдельных групп лекарственных медикаментов (нестероидные противовоспалительные средства, бета-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, нитраты, антихолинергические средства).

В 80% случаев, хронический заброс желудочного содержимого в пищевод происходит по причине слабости нижнего пищеводного сфинктера. При нормальном тонусе сфинктера исключена вероятность обратного заброса (рефлюкса) пищевого комка.

Клинические симптомы

Для гастроэзофагеального рефлюкса характерны типичные симптомы, при возникновении которых не рекомендовано откладывать визит к гастроэнтерологу. К таким симптомам можно отнести:

Регулярно возникающая изжога (чаще 2-х раз в неделю). Усиление изжоги наблюдаются после приема пищи, особенно при наклонах туловища и в положении лёжа.

- Постоянная отрыжка после еды с кислым привкусом.

- Нарушение процесса глотания.

- Тошнота и рвота.

Нередко, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь протекает нетипично, и сопровождается болью за грудиной, дискомфортом и тяжестью в животе после приёма пищи, повышенным слюноотделением (особенно в ночное время суток), охриплостью голоса, неприятным запахом изо рта, сухим кашлем и частыми эпизодами бронхоспазма. Не исключено и бессимптомное течение ГЭРБ, но такой вариант патологии является наиболее опасным для здоровья человека.

Методы диагностики

Основным, и наиболее точным методом выявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, является эзофагогастродуоденоскопия. Эта методика представляет собой эндоскопическое исследование слизистой оболочки пищевода с помощью специального зонда, на конце которого располагается камера. Информация с камеры передается на монитор и оценивается врачом в режиме реального времени. Во время исследования можно выявить очаги воспалительного процесса на слизистой оболочке, наличие эрозий и язв, пищеводные грыжи, полипы, стриктуры, а также очаги злокачественного перерождения.

Для оценки сократительной способности нижнего пищеводного сфинктера используется такое функциональное исследование, как манометрия. При подозрении на такое заболевание, как пищевод Баррета, рекомендовано выполнить гастроскопию с забором фрагментов слизистой оболочки (биопсией). Менее часто, в диагностике ГЭРБ используется методика рентгенографии. Эта диагностическая процедура не позволяет выявить патологические изменения в слизистой оболочке пищевода, за исключением язв и грыж.

Лечение

Немедикаментозное лечение признаков и симптомов рефлюкс-эзофагита включает комплекс мероприятий по нормализации массы тела, рациональное дробное питание, временный или полный отказ от употребления жареной и жирной пищи, цитрусовых, кофе, специй и приправ, соусов, алкоголя. После приема пищи категорически запрещено выполнять наклоны туловища и находиться в положении лёжа. Медикаментозная терапия данного заболевания, включает прием антацидных препаратов, обволакивающих средств, H2 гистаминовых блокаторов и ингибиторов протонной помпы. При неэффективности консервативной терапии, назначается оперативное вмешательство, цель которого — ушивание нижнего пищеводного сфинктера.

С лечебно-профилактической целью рекомендован прием метапребиотика Стимбифид Плюс, который имеет трёхкомпонентный состав. Эффект метапребиотика обусловлен содержанием фруктополисахаридов, лактата кальция и фруктоолигосахаридов. Эти компоненты по отдельности и в совокупности стимулируют рост собственной кишечной и желудочной микрофлоры человека, нормализуют пищеварения, уменьшают интенсивность воспалительного процесса в пищеводе при ГЭРБ, положительно влияют на кислотность желудка и усиливают защитные свойства ЖКТ. Оценить преимущества метапребиотика по сравнению с пробиотиками и пребиотиками, поможет сравнительная таблица.

Профилактика

При врожденной слабости нижнего пищеводного сфинктера, человек автоматически попадает в группу риска по развитию ГЭРБ. При наличии факторов риска, рекомендовано отказаться от употребления алкоголя и табакокурения, минимизировать или полностью исключить жареную пищу из рациона, избегать подъема тяжестей и наклонов туловища непосредственно после приема пищи.

При соблюдении режима и правильных пищевых привычках, прогноз относительно выздоровления является благоприятным.

/ Доктор Стимбифид

Если статья была полезна Вам, поделитесь ею с друзьями:

Батюшин М.М.1 , Садовничая Н.А.1 , Руденко Л.И.1 , Повилайтите П.Э.2

1 Кафедра внутренних болезней с основами физиотерапии №2, Нефрологическое отделение ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, г.Ростов-на-Дону

2 Ростовское областное патологоанатомическое бюро Министерства здравоохранения Ростовской области, г.Ростов-на-Дону

Адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29, тел. (863)2014423 Эл.почта: batjushin-m@rambler.ru, sadovnichaya@list.ru, nephr-roon@rambler.ru

За прошедшее десятилетие отмечен значительный рост популярности «нетрадиционной медицины». Это объясняется такими факторами, как неудовлетворенность методами и эффективностью ранее проводимого лечения, бесконтрольным использованием информации о неблагоприятных побочных действиях фармацевтических препаратов, ростом цен на фармакопейные лекарственные средства и низким уровнем общей культуры населения. В отношении использования сбора лекарственных растений в литературе имеются указания на ограничения их применения, так как их прием при определенных заболеваниях может вызывать нежелательные побочные эффекты. В Европе, США и Канаде постоянно увеличивается доля населения, регулярно использующего фитотерапевтические средства и биологически активные добавки, в странах Азии и Африки более 30% всех случаев острого почечного повреждения развивается как осложнение лечения растительными препаратами [1, 2]. По данным исследования импортированных патентованных азиатских аюрведических растительных продуктов в Калифорнии, было установлено, что 32% из них содержали не декларированные фармацевтические средства и тяжелые металлы (свинец, ртуть, кадмий, мышьяк). Среди не декларированных веществ наиболее часто встречаются: эфедрин, хлорфениламин, колхицин, метилтестостерон, глюкокортикостероиды, нестероидные противовоспалительные препараты [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Сегодня в Европе зарегистрировано более 100 препаратов, содержащих растительные флавоноиды. Они обладают антиоксидантной активностью и применяются в основном в лечении нарушений периферического кровообращения.

Потенциальное значение этой проблемы чрезвычайно велико, в частности остается неясной степень взаимодействия фармацевтического препарата с травами и растительными продуктами [9, 10]. Неконтролируемый прием лекарственных трав может превышать потенциальный положительный эффект, особенно среди лиц с заболеваниями почек [11, 12, 13, 14], что связано с непосредственным воздействием растительных препаратов на клетки канальцев и их активной реабсорбцией с достижением высокой концентрации в мозговом слое. Результатом такого воздействия на почки является острое канальцевое повреждение, папиллярный некроз, острый и хронический интерстициальный нефрит, синдром Фанкони, нефролитиаз, артериальная гипертензия, рабдомиолиз [15, 16].

К фитотоксинам, обладающим прямым нефротропным действием относят аристохолиевую кислоту, сапонины, метилсалицилат, флавоноиды, ореллаин, алкалоиды эфедры, охратоксин [17]. На территории России наиболее часто с целью лечения и профилактики заболеваний почек применяются такие лекарственные травы как: пижма, барбарис, берѐза, бессмертник песчаный, брусника, бузина, календула, кукуруза (рыльца), можжевельник, толокнянка, хвощ, шиповник, репешок обыкновенный (Argimonia Eupatoria), а также марена красильная грузинская (Rubia tinctorum var. iberica), дикорастущая трава.

Репешок обыкновенный (Argimonia Eupatoria) – многолетнее травянистое растение, широко распространенное в европейской части России, на территории Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока [18]. В народной и традиционной медицине все части растения применяются при широком спектре заболеваний в качестве желчегонного, противовоспалительного, антиаритмического, гипогликемического, антигельминтного, анальгетического, гемостатического, антигипертонического, антитоксического и антиканцерогенного средства. В европейских странах некоторые виды Agrimonia являются официальными лекарственными растениями и используются в практической медицине как вяжущее, противовоспалительное средство [19]. При проведении биохимического анализа структуры растения в надземной части A.Eupatoria обнаружены вещества фенольной природы (филавоноиды, дубильные вещества, кумарины, изокумарины, оксикоричные кислоты), тритерпеноиды, эфирное масло, полисахариды и др., а в подземных органах растения обнаружены медь, цинк, железо, ванадий, никель, хром, титан, марганец, стронций, цирконий, серебро [20].

Токсические эффекты А. Eupatoria в большей степени связаны не со специфическими токсикантами, а с наличием в нем большого количества гликозидов кумарина и его метаболитами. В 1994 г. на основании углубленного анализа токсикологических исследований экспертами Европейского Совета сделаны рекомендации о снижении допустимого уровня содержания кумарина в продуктах питания до 0,5 мг/кг вследствие его канцерогенного и мутагенного действия.

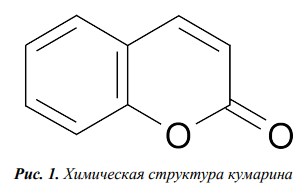

КУМАРИН (2-хроменон) имеет молекулярную массу 146,14 и представляет собой бесцветные кристаллы с запахом свежего сена и горьким вкусом (рисунок 1).

Рис. 1. Химическая структура кумарина

Сообщения о гепатотоксических эффектах для человека, развивающихся вследствие приема кумарин-содержащих лекарственных препаратов, часто противоречивые, вызвали значительный интерес исследователей к изучению его метаболизма и механизма токсического действия [20, 21].

Современные представления о метаболизме кумарина предполагают наличие двух основных путей трансформации данного соединения в организме млекопитающих. Первый этап трансформации кумарина реализуется по двум направлениям: в результате 7-гидроксилирования кумарина образуется малотоксичный 7-гидроксикумарин, элиминирующийся из организма млекопитающих с мочой; в процессе 3-гидроксилирования образуется 3-гидроксикумарин, промежуточным метаболитом в данном процессе является токсичный 3,4-эпоксид, подвергающийся дальнейшей трансформации с образованием о-гидроксифенилальдегида, окисляющегося до о-гидроксиэтанола и о-гидроксифенилуксусной кислоты. Рядом авторов было показано, что доминирование одного из двух направлений метаболизма кумарина в организме обусловливает межвидовые различия в проявлении гепатотоксических свойств данного соединения [22, 23]. Риск осложнений при приеме кумарина возрастает при сочетанном приеме НПВС, антикоагулянтов прямого и непрямого действия.

В экспериментальных работах [24, 25] установлено, что кумарин при однократном введении в больших дозах крысам вызывает центрилобуллярный некроз гепатоцитов. Это свидетельствует о том, что метаболизм кумарина [3-l4C] в данном случае проходил с образованием более токсичных метаболитов. Исследования in vitro показали, что химически активные [3-l4C]-кумариновые метаболиты, образующиеся при участии цитохром P450-зависимых энзимов, способны ковалентно связывать микросомальные протеины [26]. Было сделано предположение, что токсическим метаболитом в данном случае может выступать 3,4-эпоксид.

Нами представлен случай нефротоксического действия алкалоидов кумарина и его метаболитов при употреблении отваров и настоев Репешка обыкновенного.

Пациентка А. 43 лет, поступила в нефрологическое отделение клиники РостГМУ с жалобами на легкую ноющую боль в поясничной области с обеих сторон, усиливающуюся при физической нагрузке, пастозность голеней и стоп, периодически повышающееся артериальное давление до 220/140 мм рт. ст., не связанное с психоэмоциональными и/или физическими нагрузками, сопровождающееся головной болью и головокружением. Из анамнеза известно, что в 1990 году в течение всего периода первой беременности выявлялась протеинурия до 3,3 г/л, не сопровождающаяся отечным синдромом и артериальной гипертензией, в течение 5 лет после родов протеинурия сохранялась на уровне 0,5-1,0 г/л. В 1995 г. впервые зарегистрирован высокий уровень артериального давления (АД) – 150/100 мм рт. ст. Антигипертензивную терапию не получала, однако с 1999 г. артериальная гипертензия приобрела злокачественный характер, с повышением уровня системного АД до 200/120 мм рт. ст., по поводу чего в 2000 году проходила обследование в стационаре, где был поставлен диагноз гипертонической болезни II стадии, 3 степени, риск 3 (высокий), тогда же была подобрана антигипертензивная терапия, позволявшая контролировать АД на уровне 130-150/80-90 мм рт. ст., но пациентка данные рекомендации не соблюдала, а самостоятельно приобрела фитопрепарат (Репешок обыкновенный), отвар и настои которого, принимала более полугода непрерывно по несколько раз в сутки. В 2001 году, во время прохождения планового медицинского осмотра выявлен нефросклероз справа, дальнейшего наблюдения и лечения не проходила. В 2008 году при выполнении ультразвукового исследования почек выявлен конкремент правой сморщенной почки, по данным реносцинтиграфии функция правой почки отсутствует.

Помимо приема фитопрепаратов постоянно использует дипиридамол в дозе 75 мг/сутки, эналаприл 10 мг/сутки с 2001 года, в 2011 году уровень протеинурии составил 0,044 г/л, уровень артериального давления до 240/140 мм ртутного столба.

По данным клинико-лабораторного обследования в нефрологическом отделении клиники РостГМУ со стороны ОАК на себя обращали внимание ускорение СОЭ до 32 мм/час, признаки анемии легкой степени тяжести (эритроцитов 2,52х1012/л, гемоглобин 100 г/л), снижение количества тромбоцитов (75х103 /л), со стороны свертывающей системы крови по данным коагулограммы выявлены признаки гипокогуляции, характеризующиеся снижением АПТВ до 20 сек., протромбиновое время 10 сек., МНО 0,5, тромбиновое время 6 сек., фибриноген 1,98 г/л, со стороны биохимических показателей крови отмечалась гиперхолестеринемия до 10,79 мМ/л, гиперазотемия (креатинин крови 129 мкМ/л, мочевина 14,9 мМ/л), уровень АСТ достигал 68 Ед/л, АЛТ – 51 Ед/л. В ОАМ – протеинурия, характерная для нефритического синдрома (до 0,4 г/л). Снижение концентрационной функции почек, проявляющееся снижением СКФ до 45,5 мл/мин (по формуле MDRD), изостенурией (по данным пробы Фольгарда). Суточная протеинурия не превышала 0,495 г/сутки, по данным суточной экскреции солей с мочой отмечается высокая экскреция кальция до 9,73 мМ/сутки, и мочевой кислоты до 9,13 мМ/сутки. За все время наблюдения состояние пациентки оставалось стабильным, уровень АД в пределах 130-140/70-80 мм рт. ст., суточный диурез около 1500-1700 мл. По данным УЗИ почек отмечаются диффузные изменения паренхимы почек, уменьшение размеров, микролит правой почки.

Таким образом, клиническая картина болезни соответствовала аутоиммунному заболеванию почек, на что указывали наличие протеинурии, мочевой синдром, характеризующийся микрогематурией, снижением азотвыделительной функции почек, наличием артериальной гипертензии, тем не менее, нельзя было исключить наличие хронического повреждения канальцевого эпителия, преимущественно в проксимальных отделах, с нарушением реабсорбции, без формирования клиники острого канальцевого некроза, что позволило заподозрить наличие специфического патологического процесса, связанного с токсическим влиянием метаболита кумарина на канальцевый эпителий почек. Следует также учесть наличие процесса нефросклероза в правой почке, вероятно, обусловленного мочекаменной болезнью в анамнезе.

Пациентке была выполнена пункционная нефробиопсия левой почки с последующим морфологическим исследованием биоптата с целью верификации патологического процесса и определения тактики терапии. В результате получены следующие данные.

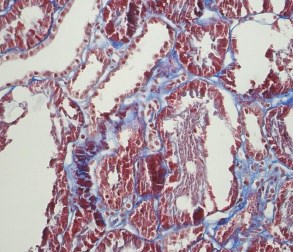

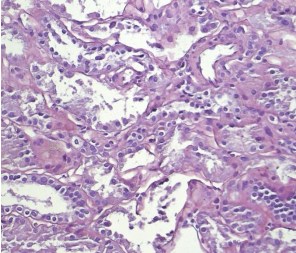

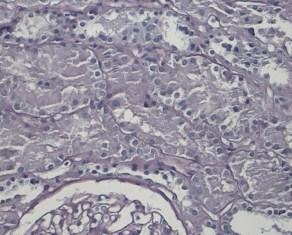

Светооптически 1 из 9 клубочков склерозирован полностью, остальные гипертрофированы. В одном клубочке выраженная интракапиллярная гиперклеточность и пролиферация базальных мембран. Остальные клубочки не имеют признаков выраженных пролиферативных изменений, за исключением сегментарного расширения парамезангиальных зон. Сегментарного склероза капиллярных пучков не наблюдается. В интерстиции слабый диффузный и мелкоочаговый фиброз. Резко выраженная гидропическая дистрофия эпителия канальцев вплоть до вакуолизации (рисунки 2, 3, 4).

Рис. 2. Х20 массон1 – резко выраженные дистрофические изменения эпителия канальцев, его слущивание

Рис. 3. Х20 ШИК – резко выраженные повреждения эпителия канальцев – слущивание фрагментов цитоплазмы и целых клеток в просвет канальцев

Рис. 4. Х20 ШИК – расширение и гиперклеточность мезангиальных зон

Окраска на амилоид отрицательна. Иммуноморфологически: IgA в клубочках: отрицательно, в канальцах: отрицательно, IgG в клубочках: отрицательно, в канальцах: отрицательно, IgM в клубочках: единичное редкое пунктирное, в канальцах: единичные цилиндры, C3 комплимент: единичные зерна в клубочках и в капсуле, а также зернистое в стенках артериол, C1q комплимент: отрицательно. Каппа: отрицательно в клубочках, единичные очаги в интерстиции. Лямбда: отрицательно в клубочках, единичные очаги в интерстиции. Электронномикроскопически: толщина и структура базальных мембран в пределах нормы, депозитов не обнаружено. Имеются протяженные очаги распластывания малых отростков подоцитов, пролиферация мезангиальных клеток отсутствует. Результаты были интерпретированы как очаговое распластывание малых отростков подоцитов, а также тубулопатия неясного генеза. Особое внимание в клинической картине на себя обращало постепенное нарастание протеинурии, артериальной гипертензии на фоне снижения фильтрационной функции почек и канальцевой дисфункции. Подобная двойственность клинических проявлений препятствовала пониманию сути патологического процесса в почках, и не позволяла в полной мере проводить медикаментозную терапию, отвечающую патогенетическим и этиологическим принципам. Указание в анамнезе на длительный прием фитопрепаратов позволило предположить токсическое воздействие метаболитов кумарина на функциональное состояние почек, однако в доступной литературе нет прямых указаний на прямое нефротоксическое действие кумарина. Исследователи ограничивают область токсических влияний кумарина и его метаболитов на функцию печени и гемостаза. Действительно, в рассматриваемом клиническом примере отмечаются как нарушения гемостаза, характеризующиеся гипокоагуляцией, так и печеночная дисфункция. Однако по данным нефробиопсии отмечаются признаки токсического процесса на уровне канальцев почки, характеризующегося резко выраженной гидропической дистрофией эпителия канальцев вплоть до вакуолизации, слабым диффузным и мелкоочаговым фиброзом интерстиция. Эти изменения соотносятся с изменениями клубочков, характеризующимися выраженной интракапиллярной гиперклеточностью и пролиферацией базальных мембран, сегментарным расширением парамезангиальных зон, наличием очагов распластывания малых отростков подоцитов.

Таким образом, впервые в литературе описан случай прямого нефротоксического воздействия кумарина и его метаболитов. Повреждение канальцевого эпителия почек метаболитами кумарина обуславливается во многом изначальным повреждением гломерулярной базальной мембраны, а также дисморфизмом подоцитов, что обуславливает повышенную готовность канальцевого эпителия к повреждению на фоне усиления процессов реабсорбции в связи с дефектами гломерулярной базальной мембраны и подоцитов. В свою очередь, низкая молекулярная масса кумарина и его метаболитов позволяет свободно проникать через гломерулярный фильтр, что, в условиях повреждения базальной мембраны и подоцитов, приводит к критическому повышению его в первичной моче и обуславливает токсическое действие на уровне канальцев почки.

Литература

1. Ермоленко, В.М. Острая почечная недостаточность / В.М. Ермоленко, А.Ю. Николаев – М.: Гэотар-Медиа, 2010. – 400 с.

2. Angell, M. Alternative medicine – the risks of untested and unregulated remedies / M. Angell, J.P. Kassirer // N. Engl. J. Med. – 1998. – V.339. – P.839-841.

3. Fugh-Berman, A. Herb-drug interactions / A. Fugh-Berman // Lancet. – 2000. – V.355. – P.134-138.

4. Recent patterns of medication use in the ambulatory adult population of the United States: the Spone survey / D.W. Kaufman, J.P. Kelly, L. Rosenberg et al. // JAMA. – 2002. –V.287. – P.337-344.

5. Screening methods for drugs and heavy metals in Chinese patent medicines / A. Au, R. Ko, F. Boo et al. // Bull. Environ. Contam. Toxicol. – 2000. – V.5. – P.112-119.

6. Chopra, A. Ayurvedic medicine: core concept, therapeutic principles, and current relevance/ A. Chopra, V. Doiphode. // Med. Clin. North. Am. – 2002. – V.86. – P.75-89.

7. Ernst, E. Heavy metals in traditional Indian remedies / E. Ernst // Eur. J. Clin. Pharmacol. – 2002. – V.57. – P.891-896.

8. The use and safety of non-allopathic Indian medicines / N. Gogtay, H. Bhatt, S. Dalvi, N. Kshirsagar // Drug Saf. – 2002. – V.25. – P.1005-1019.

9. Indian herbal remedies for diabetes as a cause of lead poisoning / R.W. Keen, A.C. Deacon, H.T. Delves et al. // Postgraduate Medical Journal. – 1994. – V.70. – P.113-114.

10. Ko, R.J. Adulterants in Asian patent medicines / R.J. Ko // N. Engl. J. Med. – 1998. – V.339. – P.847.

11. Arlt, V. Aristolochic acid as a probable human cancer hazard in herbal remedies: a review / V. Arlt, M. Stiborova, H. Schmeiser // Mutagenesis. – 2002. – V.17. – P.265-277.

12. Trends in alternative medicine use in the United States, 1990-1997: results of a follow-up national survey / D.M. Eisenberg, R.B. Davis, S.L. Ettner et al. // JAMA. – 1998. – V.280. – P.1569-1575.

13. Ernst, E. Adulteration of Chinese herbal medicines with synthetic drugs: a systematic review / E. Ernst // J. Intern. Med. – 2002. – V.252. – P.107-113.

14. Foote, J. Medicinal herb use and the renal patient / J. Foote, B. Cohen // J. of Renal Nutrition. – 1998. – V.8. – P.40-42.

15. International Agency for Research on Cancer (IARC). Some traditional herbal medicines, some mycotoxins, nafhtalene and styrene. In IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks of Chemicals to Humans. Lyon. France: IARC, 2002. – Р.82.

16. Herbs and the kidney/ C. Isnard Bagnis, G. Deray, A. Baumelou et al. // Am. J. Kidney Dis. – 2004. – V.44. – №1. – P.1-11.

17. Morris L. Side-effects of coumarin / L. Morris, P.D. Welsby // Postgrad. Med. J. – 1995. – №71. – P.701-702.

18. British Herbal Pharmacopoeia. – 1996. – 212 p.

19. Advances in research on chemical constituents and pharmacological activities of Agrimonia pilosa / G. Hong, Y.H. Dai, P.X. Liu et al.// Pharm. Care and Research. – 2008. – V.8. – № 5. – P.362-366.

20. Карташова, Г.С. Содержание дубильных веществ в Agrimonia pilosa Ledeb. / Г.С. Карташова, И.В. Гравель, Е.Г. Таран // Растительные ресурсы. – 1991. – Т.27. – №1. – С.139-143.

21. Wei, Y. Isolation of hyperoside and luteolin-glucoside from agrimonia pilosa ledeb using stepwise elution by high-speed countercurrent chromatography / Y. Wei, Y. Ito // J. of Liquid Chromatography and Related Technologies. – 2007. – V.30. – №9-10. – P.1465–1473.

22. Separation and determination of flavonoids in Agrimonia pilosa Ledeb. by capillary electrophoresis with electrochemical detection / X. Xu, X. Qi, W. Wang, G. Chen // J. of Separation Science. – 2005. – V.28. – №7. – P.647-652.

23. Analysis of the volatile components of Agrimonla Pilosa Ledeb by gas chromatography-mass spectrometry / Y.W. Li, L.F. Huang, C. Liang et al. // J. of Central South University (Science and Technology). – 2007. – V.38. – №3. – P. 502-506.

24. Фитохимическое исследование растений флоры Сибири / Д.Л. Макарова, В.В. Величко, Н.Е. Ким и др.// Фармация. – 2008. – №3. – С.19-22.

25. 500 важнейших лекарственных растений / В.К. Лавренов, Г.В. Лавренова. – М., 2003. – 510 с. 26. Comparative metabolism and kinetics of coumarin in mice and rats / S.L. Born, A.M. Api, R.A. Ford et al. // Food Chem. Toxicol. – 2003. – №41. – P.247-258.

Статья опубликована в журнале «Вестник урологии». Номер №3/2013 стр. 30-39