Опубликовано: 21 апреля 2020

Тайм-менеджмент критически важен для каждого руководителя, нацеленного на достижение корпоративных и личных целей. Прокрастинация, лень и апатия способны выбить из колеи даже самого ответственного человека. Чтобы такого не было, следует взять на вооружение ключевые правила тайм-менеджмента для руководителя.

Тайм-менеджмент – это технология правильной организации личного и рабочего времени с целью его эффективного использования. Грамотное управление временем приводит к более быстрому и продуктивному достижению целей, что важно для каждого руководителя. Тайм-менеджмент включает в себя массу процессов от планирования и распределения до делегирования и анализа. Узнаем об этом подробно.

3 распространенных мифа о тайм-менеджменте

Как и любая сфера, связанная с темой личностного развития и повышения личной эффективности, управление временем обросло массой мифов и заблуждений. Сама суть тайм-менеджмента была сформулирована Сенекой более 2000 лет назад в Древнем Риме. Неудивительно, что за это время за истину были приняты серьезные заблуждения, которые, вопреки первоначальной задаче, мешают человеку продуктивно достигать собственных и корпоративных целей.

Миф №1 – время неподвластно человеку

Это заблуждение одновременно и верно, и ошибочно. Человек не может физически повернуть время вспять или изменить скорость его протекания. Однако каждый способен управлять собственными действиями так, чтобы за меньшее время делать больше полезной работы. Именно это и подразумевается в понятии «управление временем». По сути, это контроль человека над собственной жизнью.

Люди, которые начинают осваивать тайм-менеджмент, нередко удивляются тому, сколько свободного времени у них появляется на выполнение рабочих и личных задач. Этим пользуются и успешные люди – ученые, актеры, спортсмены, творческие люди. Они планируют собственные дела так, чтобы выполнять аналогичное количество работы за меньшее время. Они не подчиняют время своим законам, но управляют им эффективно, а значит, это получится сделать и у вас.

Миф №2 – придется интенсивно работать

Культивация этого заблуждения происходит из-за того, что люди не понимают сути управления временем. Вовсе не значит, что придется работать больше, упорнее и без перерывов. Напротив, это прямой путь к переутомлению с последующей апатией и даже депрессией. В таком состоянии не получится достигать целей даже в прежнем темпе, не говоря уже о повышении продуктивности. Поэтому настраиваться на беспробудную работу не нужно.

Суть тайм-менеджмента заключается не в увеличении выполняемого объема работы, а в концентрации только на полезных задачах. Ненужные действия, которые отвлекают человека от достижения целей, при этом строго отсеиваются либо откладываются на конец рабочего дня. Существуют десятки так называемых «хронофагов», которые пожирают свободное время, а человек этого даже не замечает. Борьба с ними и есть суть методики.

Миф №3 – тайм-менеджмент лишает свободы

Люди, которые придерживаются этого мнения, считают, что в рамках управления временем придется работать, подобно роботу. Они заблуждаются, полагая, что запланированные задачи выполняются строго по расписанию без свободы выбора. Примечательно, что роботами, по сути, являются те люди, которые идут на поводу своих привычек и сиюминутных желаний, отвлекающих от важных дел. Тайм-менеджмент, напротив, дарит свободу.

Грамотное временное планирование и правильное распределение ресурсов – ключ к выполнению большого количества рабочих и личных задач без перенапряжения. Руководитель, который берется за все сразу или прокрастинирует, испытывает психологическое давление из-за навалившихся дел. Разве можно его назвать свободным? Даже строгий график работы можно разбавлять отдыхом и творчеством.

10 правил тайм-менеджмента

Теперь, когда вы знаете, что управление временем не заблуждение, а вполне реальный навык, поддающийся развитию, пора перейти к практической части. Сразу стоит сказать, что перечисленные ниже правила тайм-менеджмента настоятельно рекомендуется использовать в комплексе. Поначалу это может быть сложно, но только в таком случае можно достичь продуктивных результатов и заметно повысить личную эффективность.

Правило №1 – планирование действий

Планирование используется во многих профессиональных отраслях, а не только в повседневной жизни. Однако в личной эффективности этот действенный метод почему-то использует далеко не каждый руководитель. Даже в том случае, если для выполнения рабочих задач предусмотрен строгий регламент, следует иметь собственный план более продуктивного и оперативного осуществления задач. В деле планирования помогут три методики:

- Записывайте планы и цели. Пока цель или план не будут подробно записаны на бумаге или в электронном документе, они больше походят на мечту или абстрактное желание. Для мозга такие «цели» не существуют. Следовательно, он не тратит ресурсы на их достижение.

- Заранее составляйте план на день. По возможности, это надо делать вечером накануне дня, для которого формируется план. Распишите действия, которые надо осуществить, расставьте их в порядке важности и срочности. В первую очередь, делайте сложные и крупные задачи. В этом поможет следующий метод.

- Разделяйте большие задачи на малые. Этот метод по-простому называется «Съесть слона по кусочкам». Суть проста – крупная задача делится на небольшие шаги, последовательное выполнение которых в итоге приводит к реализации цели. Этот метод решает проблему, когда человек откладывает начало работы.

Планирование надо делать каждый день – это должно стать полезной привычкой, работать без которой будет попросту некомфортно. Если в планах фигурируют сроки закрытия задач, обязательно оставляйте небольшой запас на случай возникновения непредвиденных обстоятельств (5-10% от основного времени на выполнение задачи). Попробуйте составлять план каждый раз перед началом рабочего дня. Убедитесь, что потраченные пару минут на план в итоге экономят часы рабочего времени.

Правило №2 – точная формулировка целей

Стратегическое и краткосрочное планирование идет неразрывно с грамотной постановкой цели. И правда, как можно планировать достижение цели, если неизвестно, к какому результату надо прийти? Чтобы таких ситуаций не было, следует вооружиться методом декомпозиции целей. Он предполагает разделение целей на комплекс отдельных этапов.

Другой метод, которым надо пользоваться на этапе постановки целей, – SMART. Согласно ему, цель должна быть конкретизированной, измеримой, достижимой, актуальной и ограниченной во времени. Проверьте текущие цели на предмет соответствия перечисленным пяти требованиям. Методика SMART неоднократно доказала эффективность на тысячах примеров.

Правило №3 – фиксирование плана действий

Просто записывать цели на лист бумаги или на другой носитель не идеальное решение. Оптимальной стратегией будет использование особых методов фиксации целей. Например, применение диаграммы Гранта. Согласно этой методике, в заранее подготовленной таблице описываются все этапы выполнения задачи. Для задач прописываются сроки выполнения, приоритетность и точная длительность.

В диаграмме Гранта разрешается группировать похожие или очень мелкие задачи в единый пункт. Большие и сложные задачи при этом, напротив, разбиваются на мелкие, каждая из которых подробно расписывается. Плюс такого метода в том, что план получается наглядным. Сразу видно, какой объем работы выполнен, сколько еще предстоит сделать и какое время на это нужно. Также становится понятно, сколько времени займет весь проект.

Правило №4 – устанавливайте приоритеты

Когда рабочих задач слишком много, возникает следующая проблема – руководитель не знает, с чего начать. Часто это становится причиной прокрастинации, из-за чего начало работы откладывается на неопределенный срок. Чтобы этого не происходило, надо пользоваться особыми методиками. Особой популярностью пользуется метод под названием «АБВГД». Согласно методике, приоритеты обозначаются буквами слева направо в порядке убывания:

- А – наиболее важные задачи.

- Б – задачи средней значимости.

- В – менее важные поручения.

Соответственно, под буквами «Г» и «Д» находятся наименее важные задачи, выполнение которых можно без последствий отложить на последний момент. Также надо помнить о законе Парето. Он гласит, что 20% усилий приносят 80% результата, тогда как оставшиеся 80% усилий приносят 20% результата. Это значит, что надо выявить те самые 20% усилий, которые приведут к оперативному выполнению задачи.

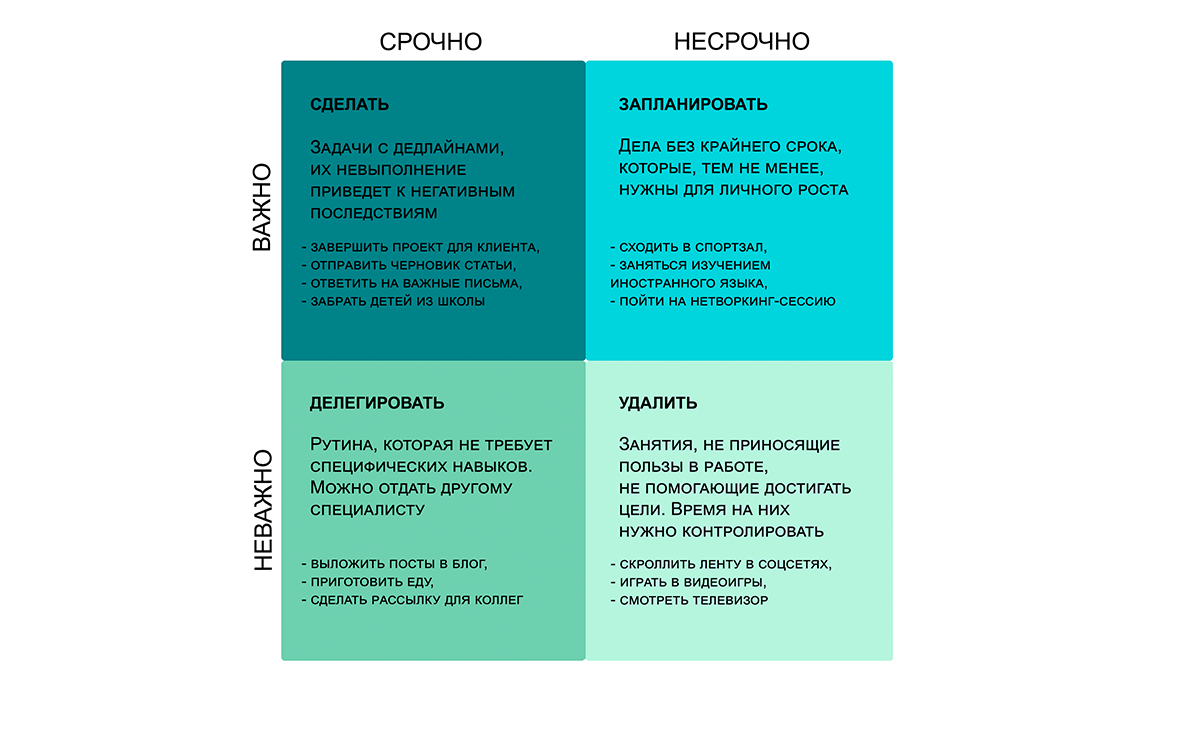

Еще один эффективный способ расстановки приоритетов – это матрица Эйзенхауэра. Оно названа по имени создателя – бывшего президента США. Это был продуктивный и успешный человек, в чем ему помогла его матрица. Согласно этой методике, дела, которые надо выполнить, подразделяются на следующие категории:

- Срочные и важные.

- Важные и не срочные.

- Срочные и не важные.

- Не важные и не срочные.

Наибольший акцент надо уделить первой категории дел. Они осуществляются в первую очередь в начале дня. Откладывание этих дел на потом обязательно повлечет за собой негативные последствия, поэтому делать этого не стоит. Удивительно, но самым эффективным «квадратом» рассматриваемой матрицы считается второй, где содержатся важные, но не срочные дела. Их выполнению нужно уделять много времени, стараясь не отвлекаться на другие срочные задачи.

Дела из третьей категории отнимают много времени, при этом не приносят особого результата. Эти задачи можно делегировать подчиненным, по возможности. Дела из четвертой категории для экономии времени и повышения концентрации вообще вычеркиваются из ежедневного плана – они лишние.

Правило №5 – концентрация на главном

Одним из главных навыков продуктивного руководителя считается способность работать, при этом не отвлекаясь на посторонние отвлекающие факторы. Второстепенные дела и сиюминутные желания сбивают концентрацию, из-за чего общее время на достижение целей заметно увеличивается. Чтобы этого не происходило, вам следует использовать особые техники.

- Делегирование. Поручение неважных и срочных, а также других дел подчиненным – это действенная техника высвобождения свободного времени у руководителя. Делегирование представляет собой один из классических частей тайм-менеджмента.

- Перенос несрочных дел. Задачи, выполнение которых не играет значимой роли и не требует срочного вмешательства, рекомендуется переносить на так называемые «нересурсные часы». Это период дня, в который падает личная продуктивность, а ресурсов не хватает на выполнение важных действий.

- Умение отказывать. Крайне простой в исполнении метод, который освобождает от многих обязанностей и переживаний. Однако это не значит, что нужно отказывать всем окружающим в ущерб развитию компании. Отказывать надо только людям и желаниям, которые напрасно тратят ваше время и не несут корпоративной пользы.

Еще один совет, уместный в этом разделе, – не переусердствуйте с организацией перерывов. Это весьма частая проблема, когда из-за низкой концентрации человек делает множество перерывов. В конечном счете, они накапливаются и приводят к просрочке важных задач. Проблема кроется в непонимании корня явления. Здесь нужно не увеличивать количество отдыха без явной необходимости, а работать над повышением концентрации на делах.

Правило №6 – анализируйте полученный опыт

В любом деле важен контроль, особенно в вопросе личной продуктивности руководителя. Обязательно выделяйте немного времени на то, чтобы вернуться назад и узнать, какие результаты принесло увлечение тайм-менеджментом. Отдельно внимание уделите рассмотрению ситуаций, в которых были потрачены большие энергетические и временные ресурсы без должной отдачи. Сделайте выводы и постарайтесь не повторять старые ошибки.

Сохраняйте осознанность, даже будучи увлеченным выполнением конкретной задачи. Поддержание контроля поможет и в ситуации, когда концентрация упала, и вместо работы начинается «серфинг» в социальных сетях и потакание другим «хронофагам». Если такое вдруг произошло, надо сделать непродолжительный перерыв для того, чтобы восстановить концентрацию. После этого можно снова сосредоточиться на выполнении задачи.

Правило №7 – не забывайте про отдых

Не рекомендуется гнаться за результатами, забывая при этом про отдых. В противном случае, в скором времени появится апатия и различные психические расстройства. Чередуйте выполнение рабочих задач с качественным отдыхом. Рекомендуется применять такой отдых, который значительно отличается от работы. То есть «отдыхать» за компьютером после работы за ним же не лучший вариант.

Не надо забывать и о правильном сне, общении с близкими, хобби и прочих радостях жизни. Работа и достижение корпоративных целей – это только часть жизнедеятельности руководителя, причем малая. Чтобы постоянно оставаться на пике психофизиологических способностей, надо уметь отдыхать и радоваться жизни, регулярно восстанавливаться. Еще один положительный аспект – это регулярные физические нагрузки (в меру возможностей и по силе личных желаний).

Правило №8 – ведение хронометража

Учет рабочего времени обязателен в том случае, если в конце рабочего дня вы регулярно выбиваетесь из сил, при этом не понимаете, на что вообще потратили время. Сформируйте привычку вести учет рабочего времени. Записывайте на бумаге или в электронном виде выполняемые действия и учитывайте время, которое ушло на их реализацию. В конце дня просмотрите статистику и оцените собственную продуктивность.

Наверняка после первого использования техники учета времени вы обнаружите, что большое количество временных ресурсов ушло на бесполезные дела. Это социальные сети, просмотр развлекательного контента, компьютерные игры и другие малозначимые занятия. В этом и заключается главное преимущество методики хронометража. Она дает отследить так называемых «убийц времени» и начать активную борьбу с ними.

Правило №9 – использование ожиданий

Под ожиданиями понимается «фоновое» времяпрепровождение в очереди или в транспорте, перед встречей или другим событием, начало которого затягивается. Обычно в этом время человек не занимается ничем полезным, прожигая свободное время. Но это можно исправить, если во время ожидания делать полезные дела. Например, в транспорте можно слушать ценные для саморазвития аудиокниги, совершать деловые телефонные звонки, размышлять на диктофон и т. д.

Правило №10 – принцип 15 минут и «Помодоро»

Принцип 15 минут отлично подходит для руководителей, которые постоянно откладывают начало дела на потом. Суть методики в следующим – заставить себя выполнять задачу в течение 15 минут. Люди, которые пользуются этим методом, замечают, что после 15 первых минут работать становится легче. Прерываться при этом нет желания, так как для мозга начатая, но не завершенная задача является помехой, которую он стремится устранить.

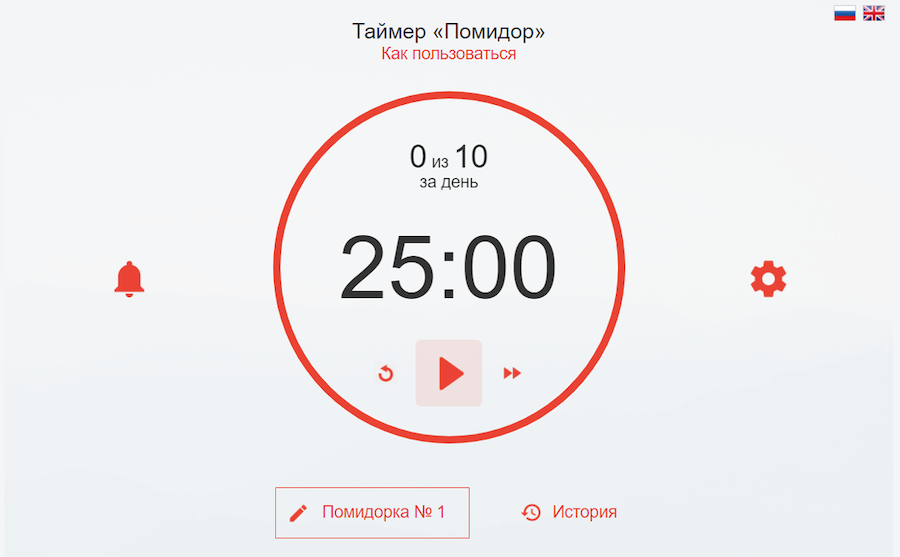

Техника «Помодоро» оптимальна и для руководителей, у которых плохо обстоят дела с концентрацией внимания. Суть – запустить таймер на 25 минут. Это рабочее время, в ходе которого выполняется текущая задача без отвлечения на сторонние факторы. По прошествии 25 минут идет перерыв – 5 минут. После этого идет следующая сессия длиной 25 минут. После 4 сессий – перерыв 15 минут.

Главный принцип продуктивного и грамотного тайм-менеджмента – комплексное выполнение правил. Обязательно уделяйте время планированию дня, расстановке приоритетов и формулированию целей. Не держите это в голове – записывайте в ежедневник или оформляйте в электронном формате. Даже если поначалу будет сложно, упрямо соблюдайте правила. Это войдет в полезную привычку, а дальше будет проще.

Многие известные личности добились успеха, славы и богатства благодаря правильному управлению жизнью. Тайм-менеджмент – один из способов такого управления. Обязательно попробуйте и убедитесь в этом лично.

О ценности временного ресурса знает каждый управленец. «Время – деньги» – известная истина, всегда актуальная для большого бизнеса. Как извлечь максимальную пользу из 24 часов, выполнив все запланированные дела без ущерба для отдыха? Освойте принципы тайм-менеджмента для руководителя! Узнайте о тонкостях управления временем в этой статье!

Тайм-менеджмент – что это такое?

Тайм-менеджмент – это искусство управления временем. Современная дисциплина представляет собой совокупность инструментов и методов для оптимизации и эффективного планирования временного ресурса. Ключевое предназначение тайм-менеджмента – научение человека распоряжаться своим временем, быть хозяином жизни, достигать поставленных целей. Основателем дисциплины является американский бизнес-консультант Джеймс Т. Маккей. В 1959 г. он выпустил книгу The Management of Time, в которой он предложил целостную систему тайм-менеджмента. В основе классического искусства управления временем – взгляд о том, что работник может повышать свою продуктивность без контроля руководителя. В период 1960–1990 гг. эта дисциплина не учитывала важность человеческого фактора в виде лени, отсутствия настроения, прокрастинации. Методы менеджмента были ригидными. Управление человеком здесь рассматривалось как руководство предприятием.

Современный тайм-менеджмент рассматривает человека не как ячейку производственной системы, а как личность. Сегодня искусство управления временем учитывает потребности и желания субъекта. Это позволяет повышать его производительность и мотивацию к труду. Учитываются такие факторы, как быстрый темп жизни, меняющиеся условия, потребности личности, современные технологии. Современный тайм-менеджмент, начавший развитие с 1990 гг., получил большее распространение в сравнении с классической дисциплиной. Сегодня с учетом его методологии функционируют предприятия с мировым именем и развивающиеся компании. Существования без использования методов управления временным ресурсом не представляют топ-менеджеры, управленцы среднего и низшего звена, рядовые подчиненные.

Зачем руководителю тайм-менеджмент?

Не имея представления о практической пользе любой дисциплины, даже самому скрупулезному управленцу на захочется внедрять ее постулаты в свою жизнь. Тайм-менеджмент же обладает огромной ценностью! Он повышает личную продуктивность, обеспечивает процветание предприятия. Овладев искусством управления временем в совершенстве, управленец получит следующую пользу:

- управление своей жизнью. Плыть по течению недопустимо для руководителя, лидера! Тайм-менеджмент позволяет человеку почувствовать себя хозяином своей жизни. Освоив его инструменты, личность легко преодолевает внешние неблагоприятные обстоятельства;

- выработка самодисциплины. Для настоящего управленца не характерны импульсивные поступки, прокрастинация. Владея искусством управления временем, человек берет контроль над своими действиями, имеет высокую мотивацию к продуктивной профессиональной деятельности;

- максимальная личная продуктивность. С помощью тайм-менеджмента руководитель эффективно справляется с ворохом основных и второстепенных задач. Это происходит за счет планирования, отсутствия прокрастинации в течение рабочего дня. Исчезает необходимость посвящать рабочему процессу вечернее время суток. Оно высвобождается для хобби, семьи, отдыха, саморазвития;

- ощущение наличия времени. Руководитель регулярно сталкивается со страхом отсутствия временного ресурса для выполнения профессиональных обязанностей. Тайм-менеджмент избавляет от крадников времени, ненужных обязанностей. Дисциплина помогает осознать первостепенную важность ключевых задач. За счет грамотного планирования, делегирования второстепенных полномочий управленец посвятит больше времени разработке стратегии и миссии предприятия;

- помощь в достижении целей. Привыкли к тому, что планы и мечты не реализуются? С внедрением принципов тайм-менеджмента в жизнь управленец научится трансформировать абстрактные мечты в ясные цели и видеть путь для их достижения;

- максимальный результат при минимуме усилий. Наука управления временем предлагает высокоэффективные инструменты для повышения производительности труда, планирования рабочего процесса. При их внедрении руководитель будет более продуктивным при меньших затратах времени и энергии.

Структура тайм-менеджмента

Тайм-менеджмент – прикладная дисциплина. Она заимствует знания из философии, экономики, математики, социологии, психологии, кибернетики. Сегодня наука об управлении временем подразумевает не только грамотный распорядок дня, но и другие вопросы, повышающие личную эффективность. Они включены в структуру тайм-менеджмента:

- планирование обязанностей;

- планирование и учет времени;

- определение миссии, ценностей;

- организация рабочего процесса;

- повышение производительности труда;

- постановка и достижение целей;

- развитие самоконтроля;

- анализ проблем и поиск путей их решения;

- борьба с прокрастинацией, ленью;

- мотивация;

- расстановка приоритетов;

- делегирование полномочий.

Таким образом, тайм-менеджмент – это главный инструмент руководителя. В его структуру включены все процессы, необходимые для эффективного выполнения профессиональных обязанностей, руководства подчиненными, предприятием.

Наука об управлении временем представляет собой целостную систему. Она базируется на трех понятиях – принципы, приемы и техники, а также инструменты. Рассмотрим каждую группу понятий детальнее.

Принципы тайм-менеджмента

Тайм-менеджмент – не точная наука! В ней отсутствуют аксиомы и жесткие правила. Распорядок дня и задачи каждого топ-менеджера различаются в зависимости от специфики производства. Нижеперечисленные принципы – фундамент дисциплины. Они легко внедряются в жизнь любого управленца.

Постановка целей

Действия топ-менеджера, не задумывающегося над желаемым конечным результатом, хаотичны, пусты и бесперспективны. Согласно тайм-менеджменту, постановка масштабных и краткосрочных целей – отправная точка успешной деятельности руководителя. Если вы внедряете науку управления временем в свою жизнь, обязательно ставьте цели на день, неделю, месяц, полгода, год и более долгосрочные. Если вы будете знать их, ваша профессиональная деятельность будет более упорядочена, продуктивна.

Планирование

Составление плана задач на отдельные периоды – ключевой инструмент в тайм-менеджменте. Его наличие позволяет действовать последовательно, не забывая о второстепенных задачах. Планируя свою деятельность, топ-менеджер контролирует свою жизнь. Такая работа демонстрирует ответственность управленца и его серьезный подход к делам. Прекрасно, если планирование из профессиональной деятельности распространяется и на личную жизнь. Управленца покинет иллюзия отсутствия времени. Его жизнь станет насыщеннее, отдых – качественнее.

Фиксация задач

Наличие ежедневника обязательно для управленца! Используйте его в печатном или электронном формате для фиксации текущих задач, неразрешенных вопросов. За счет такой детализации вы будете держать под контролем текущие процессы в компании. Это упростит контроль, не даст упустить важные моменты. Держать всё в голове и надеяться на отличную память бессмысленно. Какие-то задачи будут забываться. На регулярной основе такой подход спровоцирует халатное отношение работников к выполнению обязанностей.

Расстановка приоритетов

Планируя деятельность, обязательно выявляйте самые важные и срочные дела, выполняя их в первую очередь. Направляя на них свои внимание и энергию, управленец достигает намеченных целей за короткий срок.

Иерархия планов

В составлении краткосрочных и долгосрочных планов важна их последовательность. Идеально, если суточные, недельные задачи ведут к выполнению целей, поставленных на полгода и год. Таким образом, план на день или неделю представляет собой шаг к выполнению годовой задачи.

Декомпозиция

Одолевает страх перед выполнением масштабных задач? Разбивайте их на мелкие подзадачи, последовательно выполняя их отдельные этапы. Неизбежна скорая вовлеченность в процесс и удовлетворенность от результата выполненного крупного проекта!

Исключение хронофагов

Регулярная нехватка времени является иллюзией! Хронофаги – поглотители времени. Поддаваясь им, человек не замечает того, как утекают драгоценные минуты, часы. Известными хронофагами являются прокрастинация, бесполезные телефонные разговоры, изучение новостной ленты в социальных сетях, непродуктивная переписка в мессенджерах. Хронофагами могут быть и клиенты, которые не собираются у вас ничего покупать, но тратят ваше время и энергию на бесконечные уточняющие вопросы. Желая достичь максимальной личной продуктивности и карьерного успеха, не дайте хронофагам разрушить ваши планы.

Делегирование полномочий

Руководитель, самостоятельно выполняющий ключевые и второстепенные задачи, обречен на скорое профессиональное выгорание! Оцените степень важности ваших рутинных задач. С какими делами с легкостью справятся подчиненные без ущерба для их качества? При наличии таких в расписании немедленно делегируйте их своим заместителям и рядовым специалистам.

Нет многозадачности!

Заниматься несколькими делами одновременно – неблагодарное дело! Качество проделанной работы будет посредственным. Вовлеченности во время такой деятельности не будет, зато возрастет уровень стресса. Грамотно планируйте свое рабочее время. Для каждого его промежутка намечайте только одну задачу. Выполнение рутинных, второстепенных обязанностей поручите заместителям.

Не отвлекайтесь!

Бесконечные звонки, просьбы о личном приеме и другие внешние факторы отвлекают от решения важной задачи? При выполнении профессиональных обязанностей, требующих высокой вовлеченности, отгораживайтесь от внешнего мира. Отключайте звук на телефоне, давайте указание личному помощнику о невозможности приема подчиненных в этот период.

Повышайте продуктивность на максимум

Объективно оцените свой уровень нагрузки в течение дня. Соответствует ли он трудовому распорядку топ-менеджера? Слишком много времени посвящаете контролю и переписке с клиентами? Делегируйте такие задачи подчиненным, высвободив себя для продуктивной проектной работы, стратегического планирования. Прокрастинируете в свободные минуты? Это не продуктивно! Лучше посвятите их чтению, обучению, занятиям спортом, медитации, хобби. Такой отдых будет более полезен для интеллектуального психологического и физического состояния.

Учитывайте непредвиденные обстоятельства!

Увы, ежедневная деятельность руководителя непредсказуема! Составляя план на рабочий день, учитывайте, что в течение него обязательно появятся дела, которые потребуют вашего непосредственного вмешательства. Предусматривая это, оставляйте несколько часов свободными. Как вариант, планируйте на этот период выполнение тех дел, которые можно перенести на следующий день без ущерба для производственного процесса.

Регулярный анализ проделанной работы

Снисходительность в оценке личных профессиональных результатов недопустима для топ-менеджера! Это влечет его стагнацию, застой в развитии как эксперта. Критически оценивайте показатели своей деятельности. Действительно ли она выполняется без ошибок и с максимальной производительностью? Прекрасно, если управленец видит те процессы, которые требуют улучшений. Это – лучший ориентир для безупречных результатов работы.

Создание личной системы тайм-менеджмента

Универсальных решений не бывает! Строго придерживаться одной выбранной технике либо приему тайм-менеджмента не обязательно. Управленец может адаптировать любой из методов под себя, если это повысит личную продуктивность и комфорт. Действуйте без рамок, экспериментируйте с предложенными техниками.

Работа над саморазвитием

Классический тайм-менеджмент, в котором человек рассматривался только как винтик в производственной системе, не получил развития. Его современный вариант, в основе которого – личность с его интересами и стремлениями, используется по всему миру. Работая над личной эффективностью, не забывайте включать в план задачи для саморазвития, отдых, хобби и общение с близкими людьми!

Инструменты тайм-менеджмента

Упростят процесс управления временем специальные приспособления! С их помощью тайм-менеджмент станет более комфортным, ведь держать планы и задачи только в памяти – непродуктивно.

- бумажный ежедневник, планер. Фиксация важных задач на бумажном носителе – не блажь, а необходимость для управленца. Сегодня в продаже имеются варианты с различной разлиновкой страниц. Это позволяет легко подобрать наиболее подходящий продукт печати, отвечающий требованиям руководителя. Да, в отличие от электронных вариантов, они не интерактивны. Зато важные записи точно не исчезнут из-за нечаянного нажатия на Delete. Такой вариант подходит для управленцев, которые настороженно относятся к новшествам;

- электронные носители. В их числе – ежедневники, менеджеры задач, таск-менеджеры. Сегодня такие инструменты на пике популярности! Умные приложения, созданные с учетом рекомендаций тайм-менеджмента, самостоятельно распределяют задачи по приоритетам, целеполаганию. Они существенно упрощают процесс планирования, подходя любителям инновационных технологий;

- таймер. Устройством, которое ведет счет временным интервалам, сегодня оснащен каждый смартфон. Такой инструмент необходим для бюджетирования времени на отдельные задачи, распределения такого ресурса на работу и отдых;

- чек-листы. Контрольные листы с перечнем задач – удобный инструмент для самоконтроля профессиональной и личной продуктивности. Они упрощают и процесс контроля производительности подчиненных;

- канбан-доски. Инструментарий, на котором визуализированы текущие обязанности, ежедневные, годовые задачи. Они упрощают проектную работу. Для записей на таких досках используются маркеры либо стикеры. На них визуализируются все ключевые процессы на предприятии;

- ментальные карты. Инструмент для управления мыслями, задачами, производственными процессами. Они создаются на бумажных и электронных носителях. В центре ментальной карты – цель. Напротив нее стрелками указываются презентация идеи, детализация, методы достижения. В целом на ментальной карте фиксируется всё, что поможет достичь желаемого результата.

Приемы и техники тайм-менеджмента

Современный тайм-менеджмент подразумевает не только эффективное распределение времени для выполнения производственных обязанностей. Среди тысяч техник и приемов такой дисциплины найдутся инструменты для повышения личной продуктивности в различных сферах жизни. Ниже приведена информация о них.

Расписание

Наиболее простой способ планирования текущих дел. Расписание – список дел, напротив которых указываются временные отрезки для их выполнения. Таким образом удобно планировать рабочий день, неделю.

Список дел

Самая распространенная и простая техника в тайм-менеджменте. При ее использовании на бумажном либо электронном носителе фиксируются планируемые задачи. Они зачеркиваются по их выполнении. Несмотря на простоту, такая техника эффективна и в составлении планируемых задач на год и на более отдаленные временные промежутки.

SMART

Техника визуализации в тайм-менеджменте упрощает процесс постановки цели и конкретизирует задачи. Анализируя какую-либо задуманную идею с ее помощью, с высокой вероятностью вы сможете воплотить ее в реальность за короткий промежуток времени. Она подразумевает конкретизацию цели по следующим параметрам:

- Specific – конкретность. При формулировке цели указывается ее желаемый результат;

- Measurable – измеряемость. Показатели, по которым измеряется цель, – точная цифра желаемой прибыли, количество открытых филиалов, достигаемый план продаж;

- Attainable – достижимость. Имеющиеся ресурсы для достижения цели – персонал, финансы, силы, время;

- Relevant – актуальность. Ответ на вопрос, действительно ли достигаемая цель стоит затрачиваемых усилий;

- Time-bound – период времени. Желаемый срок достижения цели.

Pomodoro

Такая техника оптимальна для отвлекающихся и неусидчивых натур, которым трудно доводить дела до завершения. Для ее внедрения в жизнь потребуется только таймер. Она подразумевает выделение определенных временных отрезков для выполнения задач. После наступает отведенный срок для передышки. Например:

- актуализация задачи. Выделенное время для ее выполнения – 60 минут. Оно фиксируется на таймере. После сигнала наступает отдых;

- перерыв. Устанавливается таймер на десять минут.

Количество циклов – четыре. После этого устанавливается таймер на 30 минут, отведенные на продолжительный отдых.

Съешь лягушку!

Доказано, что прокрастинация актуализируется при необходимости выполнения сложных либо неприятных задач. Такая техника предлагает их выполнять в первую очередь и без отговорок! В тайм-менеджменте «лягушки» – это именно такие задачи. Составьте план на день, выделите наиболее неприятные и сложные дела и приступите к их выполнению. Уверяем, работа над другими задачами пройдет гораздо быстрее и эффективнее. Кроме того, останется свободное время для саморазвития, хобби либо разработки проекта, до которого у управленца раньше не доходили руки!

Матрица Эйзенхауэра

Популярный метод в тайм-менеджменте помогает вычленить ключевые и второстепенные задачи, урегулировать рабочую нагрузку. Внедряя его в свою рабочую деятельность, все дела группируются по следующим критериям:

- Важные и срочные.

- Важные и не срочные.

- Не важные, но срочные.

- Не важные и не срочные.

Очевидно, что в приоритете стоят задачи первой группы. Задачи второй и третьей групп также требуют внимания, при этом многие из них можно делегировать заместителям. Выполнением обязанностей четвертой группы целесообразно заняться при наличии свободного временного окна.

Метод слона

Техника повышения личной продуктивности, которая упрощает процесс выполнения очень сложных, неподъемных задач. При ее выполнении создается таблица с двумя столбиками со следующими названиям:

- «Слоны». Масштабные задачи, выполнение которых требует значительного временного и энергетического ресурса;

- «Бифштексы». Подзадачи, вытекающие из крупных дел.

Таким образом крупные цели разбиваются на мелкие шаги и выполняются ежедневно. Постепенно вовлекаясь в покорение «слона», решение сложной задачи уже не кажется таким сложным.

Каждая из предложенных техник тайм-менеджмента подходит не только управленцам высшего звена. При желании они помогут повысить личную продуктивность даже домохозяйкам и школьникам.

Ключевые ошибки в тайм-менеджменте

В погоне за максимальной личной продуктивностью с использованием тайм-менеджмента, его начинающие адепты часто совершают следующие ошибки:

- пренебрежение планированием. Самая главная ошибка в тайм-менеджменте – отказ от использования его ключевого инструмента. Даже составляя банальные список дел или расписание, управленец не упустит важных задач. Хаотичный распорядок дня недопустим для топ-менеджера;

- приоритизация срочных задач перед важными. Если тратить все силы на выполнение неотложных дел, у руководителя вряд ли останутся силы и энергия на проекты, стратегию. При наличии такой ошибки в личном тайм-менеджменте рекомендуется планировать задачи с помощью матрицы Эйзенхауэра;

- отказ от делегирования от полномочий. Вами владеет сверхконтроль, поэтому вы не можете передать часть обязанностей подчиненным? Такой подход приведет к скорому профессиональному выгоранию. Откажитесь от части рутинной работы, освободив время для решения масштабных задач;

- стремление к совершенству. Качественное выполнение работы – залог профессионального успеха. Однако в стремлении достигнуть идеального результата в выполнении второстепенных дел, управленец лишь напрасно тратит драгоценный временной ресурс;

- неправильный расчет времени. Такая ошибка приведет к тому, что руководитель не будет успевать выполнять все намеченные задачи. Или в течение дня у него будут возникать большие свободные временные промежутки. Последние можно было бы использовать более продуктивно. Знакомая ситуация? Замеряйте в течение недели с помощью таймера сроки выполнения каждой отдельной задачи. Вскоре вы сможете составлять личное расписание с точностью до минут;

- отсутствие перерывов. В погоне за личной эффективностью решили отказаться от отдыха? Это приведет к избытку ошибок в работе, утомляемости, высокому уровню стресса. В течение рабочего дня обязателен один перерыв в 60 минут и несколько пятиминуток отдыха.

Вы – управленец, который задумался о повышении личной продуктивности? Внедрите вышеперечисленные принципы тайм-менеджмента для руководителя в вашу профессиональную жизнь. Это – залог личного успеха, процветания бизнеса!

Если постоянно заваливает работой и домашними делами, возможно, стоит пересмотреть подход к планированию. Управление временем — целая наука. Рассказываем, как работает тайм-менеджмент и как управлять своим временем

Что такое тайм-менеджмент

Экономист Питер Друкер писал, что менеджмент будет все больше выходить за рамки коммерческих предприятий, где появился в попытке организовать производство вещей.

Тайм-менеджмент — это техники и методы для управления временем. Это самоорганизация и управление собой. Тайм-менеджмент помогает человеку или компании планировать время и экономить ресурсы.

Например, если завалило работой, а вы не знаете, за что браться в первую очередь, следует расставить приоритеты. Матрица Эйзенхауэра помогает разобраться, какие задачи срочные и важные, а какие просто отвлекают. Не стоит забывать и про знаменитое «правило Парето», согласно которому всего 20% усилий приносят 80% результата и наоборот.

Чем больше задуманного мы успеваем сделать, тем лучше качество нашей работы и жизни в целом. А в условиях цифровой трансформации и ускорения изменений, четкое распоряжение временем помогает сохранять фокус на целях, не отклоняться от курса и в конечном итоге не стать «сбитым летчиком» на рынке труда.

Принципы тайм-менеджмента

Практически все существующие методы управления временем состоят из трех компонентов: приоритизации, планирования и структурирования.

- Приоритизация. Чтобы выполнить задачу, нужно определить, насколько она срочная, сложная и важная, и только потом приступить к ее выполнению.

- Планирование. Чтобы выполнить задачу, нужно разобраться, когда ее следует сделать и сколько времени на это уйдет.

- Структурирование. Чтобы выполнить задачу, нужно понять, как отслеживать ее выполнение и результаты.

Большая часть техник тайм-менеджмента опирается на структурирование и приоритизацию, и только малая часть — сложная комбинация всех трех принципов. Мы разберем 15 лучших методов тайм-менеджмента: от простых техник к сложным системам управления.

Лучшие методы тайм-менеджмента

1. Подготовка с вечера

Подготовка с вечера подойдет тем, кому трудно вставать рано утром — совет психолога Ника Уигнала [1]. Записывайте рабочие и личные задачи на завтра в конце рабочего дня. Так вы поймете свою нагрузку заранее и распределите задачи без утренней спешки. Можно готовить вечером план задач, рабочую одежду или обед с собой, если вы работаете вне дома.

План задач на завтра можно составлять в блокноте на бумаге или в приложении

2. Хотя бы N минут

Метод помогает справиться с прокрастинацией — откладыванием задач «на потом», даже если это важные или срочные дела. Если вы не хотите ничего делать, попробуйте начать хотя бы с нескольких минут на задачу: пять или десять. По мнению Джулии Мюллер, профессора Университета Лейпцига, так у человека останется право передумать, и оно повышает чувство контроля над ситуацией. Он перестает думать, что его принуждают делать что-то, чего он делать совершенно не хочет [2], поэтому дальнейшая работа идет легче.

3. Дедлайны

Ставьте четкие сроки сдачи работы — дедлайны. Понятные сроки стимулируют работать быстрее и помогают справиться с прокрастинацией. Исследователи Массачусетского технологического института выяснили, что даже самостоятельно установленные дедлайны помогают сдвинуть дела с мертвой точки [3]. При этом такие сроки работают хуже внешних дедлайнов, которые ставит руководитель или конкурсная комиссия. В личных делах внешним куратором может быть друг, коллега или родственник.

4. Поедание «лягушки»

Бизнес-тренер Брайан Трейси предлагает съедать «лягушку» каждое утро [4]— делать самую сложную и неприятную задачу самой первой. С утра мозг меньше нагружен информацией, поэтому вам будет проще справиться с трудным делом. После такой задачи все остальные покажутся пустяковыми и на них по-прежнему останутся силы.

5. Мелкие задачи

Это полная противоположность предыдущему методу. Делайте мелкие задачи — на 1–2 минуты — первыми, по возможности в тот же момент. Например, проверьте почту и оборудование, отправьте запросы или раздайте задачи. Это правило взято из метода Getting Things Done (GTD) бизнес-тренера Дэвида Аллена [5].

6. Автофокус

Метод «автофокуса» подойдет людям, которые часто работают с задачами без дедлайна. Два предыдущих принципа обязывают выбирать дело, и это чувство обязанности вызывает отторжение. Автор метода Марк Форстер считает [6], что сначала следует выписать все дела в единый список, а потом медленно его прочитать, пока не захочется остановиться на одной задаче. Объем задачи не имеет значения, важнее желание сделать ее прямо сейчас. Если получилось завершить дело сегодня — вычеркните его. Не получилось — перенесите в конец списка, и прочитайте его заново.

7. Сделайте это завтра

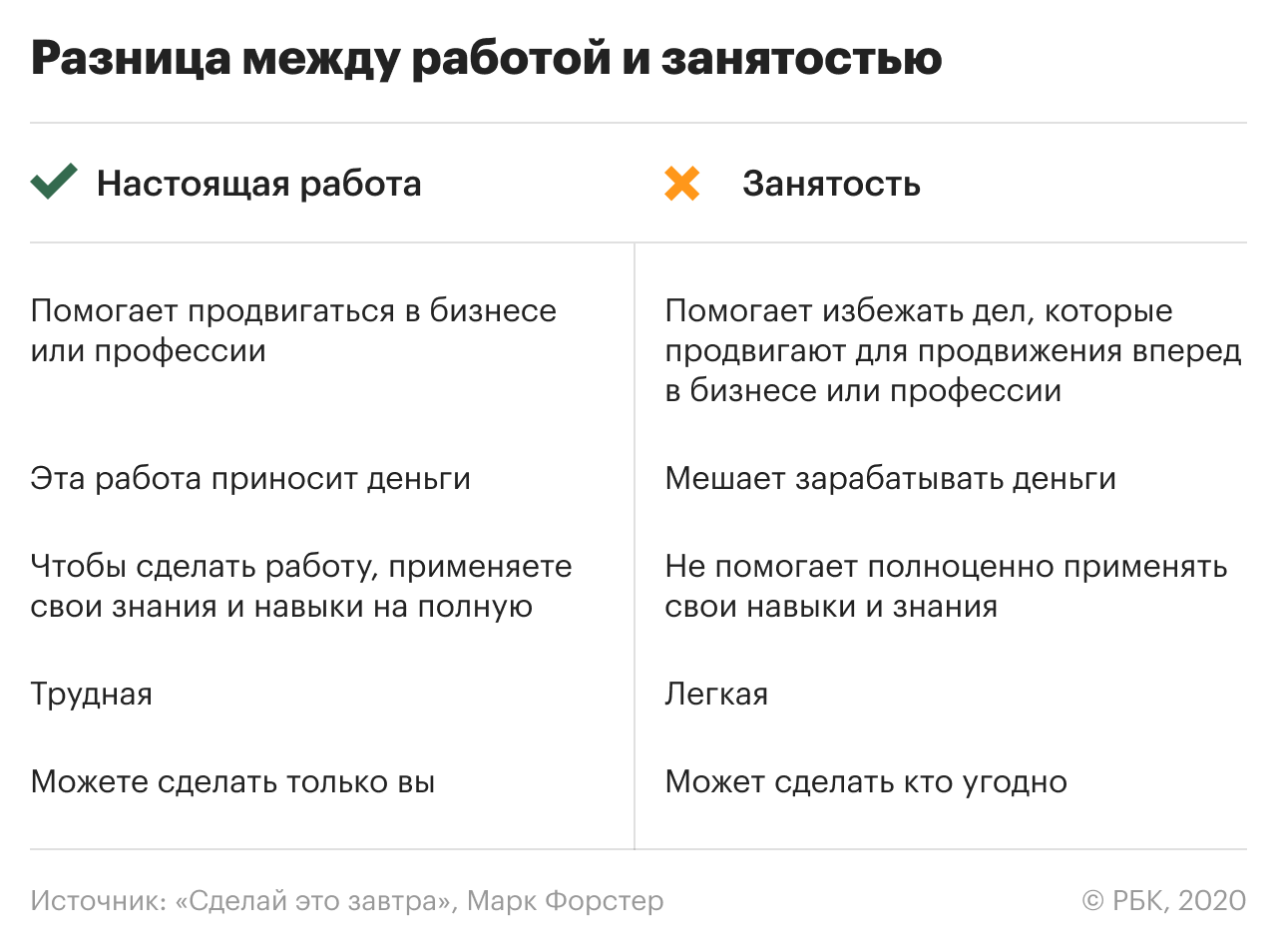

Автор книги «Сделай это завтра» [7] Марк Форстер рекомендует не браться за срочные задачи сразу, а откладывать их на завтра. Для этого нужно вести закрытые списки дел. В закрытый список невозможно добавить новую задачу, но можно занести в список на следующий день. Такой подход помогает сохранять фокус на текущих делах и делать только свою работу.

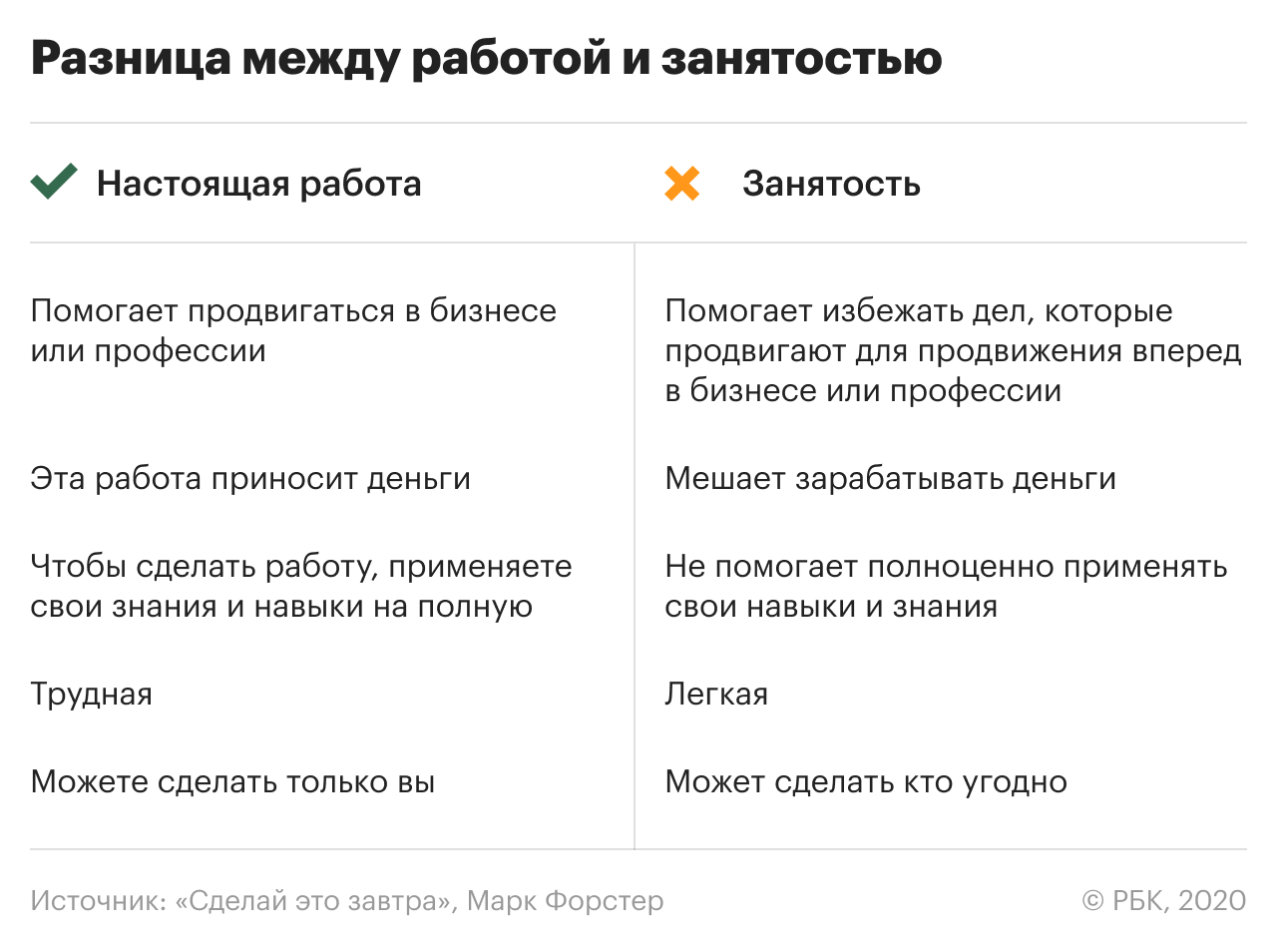

Форстер разделяет «свою настоящую работу» и «занятость». Настоящая работа помогает продвигаться в бизнесе или профессии. Здесь вы полноценно применяете свои навыки и знания. Часто выходите из зоны комфорта — делаете то, чего не делали раньше. Работать по-настоящему сложно, такая работа может вызывать небольшое сопротивление.

Занятость появляется, когда вы откладываете настоящую работу ради мелких задач. Деятельность — не то же самое, что действие. Если работа вызывает ощущение перегруженности, но не кажется сложной, — скорее всего, это занятость. Настоящая работа бывает сложной, но не заставляет чувствовать себя «белкой в колесе».

8. Деление большой задачи

Эту технику также называют поеданием салями или слона по кусочкам. Глобальная задача может испугать объемом. Чтобы к ней приступить, следует разложить большую задачу на небольшие этапы, декомпозировать. Например, «запуск нового проекта» звучит громко и давит ответственностью. Но когда в нем появляются конкретные шаги, становится проще: «начать исследование аудитории» → «поговорить с Сашей по пунктам анализа» → «изучить результаты» → «подготовить макет по результатам исследования». Задача «обрастает» конкретикой и уже не кажется невыполнимой миссией.

9. Одна задача в один промежуток времени

Многозадачность в интеллектуальном труде не работает. В 2009 году исследователи из Университета Стенфорда провели эксперимент [8]. Они выяснили, что когда человек делает несколько интеллектуальных дел одновременно, например, читает и разговаривает по телефону, то хуже запоминает и содержание разговора, и прочитанное. При этом не может определить, какая информация была важной, а какую можно было опустить. Если человек работает только над одним делом в один промежуток времени, он лучше справляется с задачей и хорошо запоминает информацию.

10. Методы фиксированного времени

Сюда относят методы работы по таймеру. Если завести привычку работать по таймеру, вы будете знать цену своему времени, работать продуктивнее, научитесь управлять ожиданиями, натренируете силу воли и предотвратите выгорание.

Техника Pomodoro. Метод помидора — это «система 25 минут» Франческо Чирилло. «Помидором» называют отрезок времени в 30 минут — 25 минут на работу и пять минут на отдых. Вы работаете 25 минут, делаете пятиминутный перерыв, затем снова уходите в работу. Через каждые четыре повтора — перерыв 30 минут.

Кстати, таймер называется «помидорным» потому, что Франческо Чирилло вначале использовал небольшой кухонный таймер в виде помидора.

Чаще всего таймер Pomodoro выглядит так

(Фото: bakunin.com)

Метод «90 на 30» Тони Шварца [9] и метод «52 на 17», который появился в результате исследования сервиса The Muse [10], строятся по похожему принципу. Первое значение — время в минутах, которое нужно отводить для работы, второе — время для перерыва.

Можно сказать, что это модификация дедлайнов, но в них жестко ограничивается само время на работу. Обилие коротких перерывов помогает «разгружать мозг», сменить деятельность и отвлечься.

Если хотите попробовать методы на практике, помните, что в них одинаково важны не только промежутки работы, но и промежутки отдыха. Чтобы методы работали, важно отдыхать и возвращаться к задаче в установленное время.

11. Принцип девяти дел

Этот метод основан на иерархии задач. Согласно принципу, в течение дня нужно «закрыть» одну крупную задачу, три задачи поменьше и пять мелких. Подходят дела вроде подготовки к встрече с будущими клиентами, и задачи попроще, например покупка корма питомцу. Так домашние дела не пропадают из вида и входят в расчет собственной нагрузки.

Вариация этого метода — «принцип трех дел» Криса Бейли [11]. Этот метод поможет тем, кто легко погружается в рутину и не уделяет должного внимания своим долгосрочным целям. По мнению Бейли, нужно завершать три дела в день, которые приближают вас к достижению глобальной цели. Например, час в день делать грамматические упражнения на английском или сформировать заявку на стипендию, если ваша глобальная цель — учеба за рубежом.

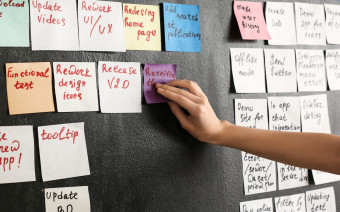

12. Канбан

Канбан — это метод организации работы, чтобы распределять нагрузку между людьми и делать работу точно в срок. Метод помогает видеть нарастающий темп работы и ничего не забывать. Наравне со Scrum, канбан является одним из ключевых методов системы управления Agile, которую также надо внедрять с умом, чтобы не добиться противоположного результата.

Классический канбан — это таблица с тремя столбцами «Нужно сделать», «В работе» и «Сделано». Но столбцов может быть и больше, например, по количеству этапов в вашем проекте или на производстве, а их названия также могут меняться по усмотрению компании.

Все дела по умолчанию заносятся в первый столбец отдельной строкой или на отдельном стикере, карточке. Потом они перетаскиваются из одного в другой, пока, не попадут в последний столбец. Благодаря такому «перетаскиванию» можно легко отследить прогресс отдельного человека и всей команды.

13. Хронометраж

Экономист и автор книг по тайм-менеджменту Глеб Архангельский считает, что в основе планирования — понимание, где время расходуется эффективно, а где не очень. Архангельский предлагает планировать в три этапа.

- Зафиксировать. В течение нескольких недель раз в один-два часа фиксируйте выполненные задачи и время, которое понадобилось на их выполнение. Дела на две-три минуты можно опустить. Цель этапа — фиксация, стороннее наблюдение за собой.

- Найти важное. По прошествии этих недель отметьте в той же тетради, когда время было потрачено с пользой, когда можно было сделать задачу быстрее, а когда время пропало впустую.

- Планировать. Скорректируйте расписание и процесс работы на основе своей статистики.

14. Матрица Эйзенхауэра

Система ведения дел и приоритизации, которую придумал 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр в середине XX века. Все текущие и будущие дела распределяют по четырем категориям матрицы в зависимости от их срочности и важности. Матрицей сложно пользоваться постоянно, но можно периодически к ней возвращаться, если завалило работой и домашними делами. Вот как ей пользоваться.

Матрица Эйзенхауэра

- Важно и срочно — сделать. Это задачи с дедлайнами. Например, завершить проект для клиента, отправить черновик статьи, ответить на важные письма, забрать детей из школы. Если их не сделать, это чревато неприятными последствиями.

- Важные и несрочные — запланировать. Это дела без крайнего срока, которые, нужны для вашего роста. Например, сходить в спортзал, заняться изучением иностранного языка, пойти на нетворкинг-сессию. Такие дела нужно планировать заранее, чтобы не потерять.

- Неважные и срочные — делегировать. Рутина, которая не требует специфических навыков. Например, выложить посты в блог, приготовить еду, сделать рассылку для коллег, поставить одежду в стирку. Эти задачи стоит аккуратно и обоснованно делегировать своим сотрудникам или коллегам, чтобы освободить свое время для важных и срочных дел.

- Неважные и несрочные — удалить. Это занятия, которые не приносят пользы в работе и не помогают достигать цели. Например, листать ленту в соцсетях, играть в видеоигры, смотреть телевизор. Такие дела забирают много времени, поэтому их нужно контролировать или отказаться вовсе.

15. Тайм-менеджмент по хронотипу

Метод подойдет тем, кто хочет составить для себя идеальный распорядок дня. Кандидат медицинских наук и клинический психолог Майкл Бреус считает [12], что существует четыре хронотипа. У каждого из них свое идеальное время для пробуждения, пик продуктивности и режим сна:

- «Медведи». Им комфортно просыпаться с 7 до 11 утра, пик продуктивности приходится на период с 11 до 18 часов, а отход ко сну должен быть не позднее 23 часов.

- «Львы». Могут просыпаться без будильника с 5:30 до 10 утра, наиболее продуктивны с 10 до 17, уйти на боковую им лучше до 22:30.

- «Волки». Очень тяжело встают по утрам, их время с 7:30 до 12 часов, эффективно работают до 20 часов и легко уходят спать в 00:00.

- «Дельфины». Люди с беспокойным режимом сна, поэтому даже если они встают с 6 до 10, могут легко заснуть обратно. Чтобы уснуть к полуночи, им нужно убрать любые экраны за два часа до сна. Пик их активности — с 10 до 18 часов.

Бреус считает: если подстроить личное и рабочее расписание под собственные биоритмы, качество жизни станет намного лучше. Вы также можете ознакомиться с советами Германа Грефа, Павла Дурова и других бизнес-лидеров о том, как и когда лучше работать и отдыхать.

Приложения для управления временем

Эти приложения пригодятся, чтобы управлять задачами. Они подходят для большинства методов тайм-менеджмента из нашего списка.

- Focus To-Do — таймер Pomodoro и таск-менеджер одновременно.

- Trello — канбан-доска для личных нужд и работы в команде.

- Forest — таймер для телефона: пока вы не трогаете свой смартфон, на его экране растет дерево. Стоит вам разблокировать его в неположенное время, дерево погибает.

- Notion — база данных для хранения и систематизации практически любой входящей информации.

- Todoist — планировщик, который можно настроить под разные методы планирования, в том числе матрицу Эйзенхауэра.

- SingularityApp — таск-менеджер, который умеет переделывать письма из электронной почты в задачи.

Книги по тайм-менеджменту

Эти книги дополняют статью и раскроют техники подробнее.

Тема управления временем оказалась для меня очень личной. Она со мной на протяжении всей жизни, потому что на первом тренинге по управлению временем я побывала в 12 лет. Так получилось, что у меня отец очень болел этой темой и посчитал, что мне будет полезно ей научиться. Несмотря на ранний возраст, тот тренинг я очень хорошо запомнила, знания оттуда стали надолго основополагающими принципами. Управление временем для меня — это не какая-то новомодная штука, а это ежедневный, регулярный, постоянный процесс, часть жизни.

Невозможно управлять временем и получать от этого какой-то эффект, когда человек за это берется раз в месяц или раз в несколько месяцев.

Например, каждый свой рабочий день я начинаю и заканчиваю тем, что просматриваю и корректирую свои планы. И эти рутинные действия для меня еще означают отсечку — начало и завершение рабочего дня. Ведь управлять временем нужно именно тогда, когда у нас возникает потребность приводить в баланс работу и личную жизнь. Это особенно важно для руководителей. Руководитель, который хорошо не отдыхает, не может эффективно работать. Для каждого эффективный отдых будет свой. Я не вижу смысла давать конкретные советы, как, кому, когда и сколько отдыхать. Кому-то проще неделю работать супер интенсивно и потом полноценно отдыхать в выходные, кому-то нужно отдыхать равномерно, и в будни тоже.

Чтобы вам как руководителю эффективно управлять своим временем, надо помнить про особенности работы:

- “Справочная 09”. Если у вас есть люди в подчинении, значит, к вам постоянно приходят с вопросами. Это нормально, с этим ничего нельзя сделать, так будет всегда: вы принимаете решения. Можно учить людей самостоятельно принимать решения и правильно задавать вопросы, но важно понимать, что политика открытой двери не теряет своей актуальности, и руководитель для своих подчиненных должен быть доступен. Это очень важно для создания ощущения поддержки и безопасности у сотрудников.

- Большое количество незапланированных задач. Рассчитывать на планомерную работу невозможно. Критическая ситуация может возникнуть в любой момент, и вы не знаете, когда вам нужно будет подключиться. Это та часть вашей работы, которая всегда есть, но которую нельзя запланировать.

- Еще руководителю нужно думать. Размышлять. Это время, которое очень часто списывается со счетов. Руководитель принимает решения, он смотрит вперед, ему нужно разрабатывать стратегии. Для любого руководителя важно проводить исследования, смотреть, как работают конкуренты. Нужно откуда-то брать примеры, идеи, сценарии. Нужно время на аналитику, на понимание того, что происходит, что к чему приводит. Руководитель должен не реагировать на происходящее, а должен занимать проактивную позицию. Что это значит? Мы берем какие-то данные, неважно в какой области: по работе с клиентами, по финансовым показателям, по сбоям в работе оборудования, и мы анализируем текущее состояние, даже не имея явных проблем. Можно ли что-то поменять? Нужно ли это делать? Без этого руководитель будет терять свою эффективность как человек, который ведет, направляет.

Эти 3 пункта больше всего влияют на то, как планировать время и задачи.

Какие инструменты использовать?

1. Не планировать больше 60% рабочего времени. 40% дня нужно оставлять на непредвиденные ситуации. Если попробуете делать так месяц, то поймете, что не зря. В эти 40% упадут все вопросы, которые вы не можете прогнозировать, и вы не загоните себя в состояние цейтнота. При 100% плановой загрузки рабочего дня любые внештатные ситуации приводят к тому, что следующие дни будут загружены уже не на 100, а на 110, 120%. Вот она вечерняя работа, работа в выходные.

Лайфхак: как понять, сколько времени выделить на ту или иную задачу? Лучший инструмент — это проведение в течение месяца фотохронометража собственной деятельности. Записываем все с промежутками в 5-10 минут. Ведем такой дневник, удобнее всего писать сразу, по ходу работы. Может получиться, что мы только 20% задач можем запланировать, если характер деятельности такой или в данном конкретном периоде есть сезонные особенности. Когда мы готовимся к конференции нашей компании, есть 2 месяца, апрель и май, в течение которых я никаких плановых задач не завожу. В этот период ко мне приходят коллеги с вопросами по спикерам, по темам, по спонсорам, по площадке, по срокам. У меня каждый день накапливается большое количество оперативных задач. Плюс, в это время я завишу от деятельности других людей: если мне нужно написать описания секций, то я не могу это спланировать заранее, все зависит от тех спикеров, которые в этой секции будут участвовать. Такие периоды, как правило, прогнозируемы. Это может быть высокий сезон перед новым годом или перед какими-то праздниками, в период отпусков.

2. Планировать с учетом потенциального сбоя. Например, есть 2 недели, которые упакованы по полной программе, при этом задачи еще связаны логически и по срокам между собой. Это опасная ситуация: если один день вы поработаете не так эффективно, как планировали, то обрушится вся конструкция. Придется разгребать хвосты и делать это за счет личного времени и не очень правильных компромиссов.

Мы все живые люди. Очень часто при планировании времени мы забываем, что планирование и дисциплина это хорошо, но мы можем плохо себя чувствовать, можем устать, у нас есть домашние и семейные заботы. Один тяжелый разговор может выбить нас на какое-то время из рабочего процесса. Даже переход из ранней осени в позднюю, когда рано темнеет, поздно светает, плохая погода, бьет по продуктивности практически у всех. Мы не сверхлюди. И руководитель не сверхчеловек. Учитывать разные свои состояния не слабость. Поэтому важно, чтобы в нашем графике были люфты. Мы должны понимать, что если какую-то задачу мы не сделаем сегодня, то сделаем завтра и ничего страшного не произойдет. Приведу свой пример. Я веду телеграм-канал. Пишу один пост каждый будний день. Когда я только начала, то именно так и делала — писала каждый день. Если я по какой-то причине в течение дня в плановом режиме пост не писала, возникала “задолженность”. Я стала искать способ, как публиковать посты постоянно и регулярно. И уже больше полутора лет я живу в такой логике: в понедельник пишу все тексты на неделю, причем не на текущую неделю, а на следующую. Теперь в любой ситуации у меня есть запас времени, и больше не возникает ощущения, что я не успеваю что-то написать. Не нужно стыдиться люфтов и пустого места в графике. Это место гарантированно займется чем-то полезным.

3. Говорить “нет”. Нет — это не значит отказывать. Это значит уметь уважать свой график. Если на какое-то время запланирована глубокая работа над документом, а вам на это время предлагают назначить встречу, лучше отказаться. У руководителя бывает обильный поток встреч и коммуникаций. Соглашаясь на все, мы сами себе стреляем в ногу: и на встрече мы будем нервничать, потому что планировали другое и не успеваем, и потом ту работу, которую планировали, тоже не сделаем эффективно.

4. Управлять своим напряжением. Управление временем очень сильно связано с нашим внутренним состоянием. Как только мы доводим себя до состояния серьезного напряжения, мы перестаем нормально реагировать на вопросы, перестаем качественно решать задачи, пытаемся сделать как можно быстрее, теряя в качестве. Если мы перегружены, то у нас нет времени подумать. Своим ресурсом нужно управлять. Нужно понимать, сколько вы на самом деле можете. Нужно отслеживать момент, когда у вас начинает снижаться ресурс, и сразу всеми возможными способами снижать нагрузку. Иногда лучше взять отгул, потому что работать на сжиженном ресурсе всегда неэффективно, как бы вы ни планировали.

Лайфхак: как управлять ресурсом? Наблюдать за собой в ретроспективе. Когда вы более продуктивны, а когда менее? Например, я жаворонок и в несколько раз продуктивнее утром. Все задачи, которые требуют ресурса, в моем графике стоят утром. Конечно, бывают ситуации, когда приходится работать вечерами, и я понимаю, что в такие моменты «жгу» резервы, работая в непродуктивное время. Что я научилась делать? В кратчайшем возможном интервале от периода перегрузки должен стоять плановый отдых. Понимая, что через несколько дней вы нормально отдохнете, вам будет намного проще работать. Отдых — не всегда выходной или отпуск. Во многих случаях отдых — это запланировать на пару дней меньше работы и выбрать такие дела, которые вам нравятся, которые даются легче всего. Я люблю писать тексты и мне нравится помогать своим коллегам в их вопросах. Для меня эти дела — и наполнение энергией, и разгрузка.

5. Выстраивать взаимоотношения с сотрудниками. Эта тема чаще всего рассматривается в контексте управленческих навыков, я же предлагаю посмотреть на нее именно с позиции управления временем. Что это значит? Нужно научить людей работать с вами. Сам факт дискомфорта во взаимоотношениях — удар по ресурсу.

- Например, если человек приходит к вам с проблемой, у которой потенциально есть какие-то решения, то нужно научить людей предлагать варианты решений. Тогда вы не будете думать за другого человека, не будете придумывать решение, а выберете один из нескольких вариантов.

- Нужно научить сотрудников коротко описать ситуацию, выделить самое главное, а детали раскрывать по необходимости, только если возникнет от вас запрос (а это случается только в 10-20% ситуаций).

- Еще момент — выбор инструмента коммуникации, с помощью которого вы в основном взаимодействуете с сотрудниками. Кому-то удобнее работать с почтой, а кто-то все вопросы решает по телефону. Главное, вы должны свою логику работы сформулировать и до всех донести. Например, я нормально отношусь к телефонным переговорам, но не люблю незапланированные звонки. Я в своей работе предпочитаю мессенджер. Плюс с коллегами у нас есть договоренности, что мы можем отвечать не мгновенно.

- В то время, когда вы работаете над глубокой задачей, которая требует концентрации, размышления, отключайте уведомления. Если от нас ждут моментального ответа, то выключение уведомлений приведет к панике. Но если мы изначально заранее договорились о некоторых принципах взаимодействия, тогда мы можем спокойно выключить уведомления. Или можно в конкретной ситуации договориться с командой и попросить в какой-то день или в определенные часы не беспокоить. Прозрачность важна: вы предупреждаете, что в определенный день будете работать при полностью выключенных уведомлениях.

6. Создавать управляемую среду. Нельзя управлять своим временем в неуправляемой среде. Управление временем — это далеко не только планирование, расписывание и приоритизация задач. Это все работает, только если мы, во-первых находимся в ресурсном состоянии и, во-вторых, работаем в управляемой среде. Неконтролируемая среда приводит к тому, что мы только реагируем на происходящее и не можем дальше развиваться.

Как формировать управляемую среду?

- Если есть возможность между вами и большинством вопросов поставить некий фильтр, нужно это сделать. Заместитель или помощник могут взять на себя такую функцию.

- Регулярно задавать вопросы: “Может ли задача решаться не на вашем уровне? Могут ли оперативные вопросы решаться в команде без вашего участия?”

- Ваша команда должна уважать ваше время. Нужно планомерно объяснять, почему это важно, что произойдет, если вашим временем начнут пользоваться бездумно, чего может не быть в подразделении, в компании, если ваше время будет использоваться неэффективно. За время и эффективность руководителя отвечают и его сотрудники тоже. Когда мы сами уважаем свое время и транслируем необходимость такого уважения команде, система начинает работать слаженно.

- Если возникла идея, не значит, что ее реализацию вам нужно брать на себя. Если вы напишете хороший регламент по работе с клиентами, это будет хороший документ, но он будет только ваш. Вы будете его владельцем. И вам придется потратить еще время и еще усилия на убеждение команды. Действовать лучше наоборот: соберите команду сейлзов и предложите сделать стандарт вместе. Мало того, что вы сами не пишете этот стандарт, а только его проверяете, так еще и люди будут воспринимать этот документ как свой собственный, вы не потратите время на то, чтобы его вводить в работу.

- Руководитель не должен становиться “бутылочным горлом”. Когда много задач одновременно, вы не сможете сделать все оперативно и качественно. Определенные задачи стоит отдать кому-то в команде — тому, кто выполнит их быстрее и лучше. Что-то можно передать провайдерам, фрилансерам. А может быть, стоит взять нового сотрудника. Приучайте команду к тому, что вы отдаете задачи.

- Перегрузки часто возникают в период до и после отпуска. Перед отпуском пытаемся все доделать. И после отпуска нас накрывает огромной волной. Чтобы работать ровно и иметь возможность управлять временем, к отпуску надо готовиться минимум за месяц. Отсечь задачи, которые мы гарантированно не успеем сделать до отпуска. На после отпуска заложить время, в которое мы будем разбирать то, что накопилось.

Очень часто тайм-менеджмент воспринимается только в связке со временем. Мне больше нравится — “управление ресурсами”. Управление временем — это не только про время и сроки. Это про управление структурой работы со всех сторон, на 360°.

Управлением временем надо заниматься. Нельзя сходить два раза в спортзал и говорить, что мы занимаемся спортом. Нужна регулярность. И с управлением временем так же. Это тоже работа, ей тоже нужно заниматься, и делать это регулярно. Иногда это непросто дается, и чтобы внедрить новые механизмы в свою жизнь, нужно ставить себе в календарь напоминания не о событиях, а о самом факте, что мы должны обратить внимание на планирование своего времени.

#подборки

- 18 мар 2020

-

11

Методик тайм-менеджмента много, но как выбрать подходящую? Мы отобрали самые популярные — и рассказали о них так, чтобы было удобнее сравнивать.

vlada_maestro / shutterstock

Пишу научпоп, люблю делать сложное понятным. Рисую фантастику. Увлекаюсь спелеологией. Люблю StarCraft, шахматы, «Монополию».

Мы все что-то не успеваем. Иногда что-то важное — и это особенно обидно. Наверное, каждый из нас мог бы больше, если бы чуть лучше управлял собой и своим временем, удачнее организовал свою работу и жизнь.

Если вам время от времени приходят такие мысли, то можно подобрать для себя одну из техник тайм-менеджмента — они помогают лучше управлять своим временем и делами. Но таких методик очень много, и разобраться в них непросто. Чтобы облегчить вам выбор, мы собрали в одной статье 15 разных техник тайм-менеджмента. Они описаны так, чтобы было удобно сравнивать, а полезные ссылки были у вас сразу под рукой.

Если вам скучно вникать в нюансы тайм-менеджмента просто чтобы успевать сделать больше рутинных задач, у нас есть для вас достойная и очень крутая цель. Можно получить новую профессию — ту, которая вас действительно вдохновляет. Или сделать шаг вперёд в той, что уже есть, — если вы любите вашу работу.

У Skillbox много курсов по дизайну, программированию, маркетингу и управлению. Хотите создавать компьютерные игры? Нравится дизайн интерьера? Мечтаете о программировании и data science? Хотите писать сильные тексты? У нас есть курсы, где все эти профессии можно освоить с нуля. И ещё множество других, не менее интересных.

Приглашаем заглянуть в наш каталог — возможно, тогда и тема тайм-менеджмента зазвучит для вас по-новому.

А теперь, когда вам есть о чём подумать, вернёмся к тайм-менеджменту.

Кто придумал: Франческо Чирилло. Он использовал этот метод для подготовки к экзаменам. Время он засекал по кухонному таймеру, сделанному в виде помидора, — и это дало название методу.

В чём заключается: поставьте таймер на 25 минут и в течение этого времени выполняйте работу, ни на что не отвлекаясь. После сделайте перерыв пять минут и повторите цикл заново — продолжайте работу. Через каждые четыре цикла сделайте большой перерыв в 30 минут. Смысл метода в том, что монотонная работа разбивается на небольшие части, и после каждой вы получаете заслуженный отдых. Так легче взяться за такие задачи, и можно выполнить их лучше.

Кому подходит: метод универсален. Может пригодиться кому угодно, когда нужно долго делать монотонную работу — например, убраться дома, написать статью или отчёт, подготовиться к экзамену.

Особенности: система настолько популярна, что для неё создано несколько приложений — под Windows, iOS и Android. Если система вам понравится, обратите на них внимание.

- Статья: «Всё, что вам нужно знать о технике Pomodoro».

- Книга: Штаффан Нётеберг. Тайм-менеджмент по помидору. Альпина Паблишер, 2020.

Кто придумал: Тони Шварц, писатель, блогер и основатель компании The Energy Project.

В чём заключается: по этому методу на работу отводится полтора часа (90 минут), а после — полчаса на отдых. После этого цикл повторяется. Каждый полный цикл занимает два часа.

Важно: первые циклы отводите на самые важные и сложные дела, а следующие – на менее важные.

Вариант метода: частный случай метода «90 на 30» — метод «52 на 17». Отличие в цифрах: здесь рабочий цикл занимает 52 минуты, а отдых — 17 минут. Используйте этот вариант, если чувствуете, что у вас нет сил работать полтора часа без перерыва.

Кому подходит: метод универсальный. Лучше подойдёт тем, кто привык мыслить временными интервалами и отводить на работу определённое время. А чтобы понять, какой временной интервал лучше подходит вам, можно попробовать оба варианта метода.

О личном опыте использования этого метода можно почитать здесь: The 90/30, 8/10 Rule (на английском языке).

В чём заключается: подход простой — за день нужно завершить одно большое дело, три средних и пять небольших. К небольшим можно отнести, например, несложные бытовые дела. Их тоже лучше планировать, чтобы они не накапливались. Идея в том, что такое количество и соотношение дел помогут потратить день продуктивно и при этом не выбиться из сил.

Кому подходит: метод универсальный. Удобен для тех, кто мыслит не столько временными интервалами (как в предыдущей методике), сколько в категориях дел и задач.

Особенности: во-первых, метод помогает выстроить чёткую иерархию задач. Во-вторых, в конце дня вы можете легко подвести итог. Кроме того, вы всегда помните о первоочередном деле.

Чуть больше информации есть в этой статье.

Кто придумал: Крис Бейли, канадский писатель и консультант.

В чём заключается: это альтернатива методу «девяти дел». Тут тоже выбор и иерархия дел, но акцент — на самые важные дела. А остальные пока подождут. Нужно каждый день выполнять три самые важные задачи. Сосредоточьтесь на них и не распыляйте внимание на другие, менее важные дела.

Кому подходит: метод полезен, когда вы чувствуете, что за рутиной и мелочёвкой не успеваете сделать что-то по-настоящему важное и главные цели ускользают. «Принцип трёх дел» поможет расставить приоритеты — правда, за счёт второстепенных задач. Но иногда это вполне оправданно. Кроме того, этот метод, как и метод «девяти дел», подходит людям, которым проще планировать день через дела и задачи, а не разбивая его на временные интервалы.

Многие пишут себе список задач на день, но при этом всё равно не успевают выполнить всё, что запланировали. Часто это происходит из-за того, что простой список задач не учитывает две вещи: во-первых, сколько времени занимает каждое дело, а во-вторых, когда именно им надо заняться. Метод временных блоков учитывает и то, и другое.

В чём заключается: суть в том, чтобы заранее выделять время на каждое дело. И в это время не заниматься ничем кроме него.

На практике это может выглядеть так:

10:00–12:00. Написать отчёт

12:30–13:30. Проверить почту, ответить заказчикам

14:00–14:30. Сходить в магазин

15:00–17:30. Сделать проект

18:00–19:00. Убраться дома

Похоже на распорядок дня? Не совсем, потому что в этой технике временные интервалы выделяются только для задач, которые вы запланировали на день. В остальном распорядок может быть свободным.

Кому подходит: это довольно требовательная методика. Лучше всего она подойдёт дисциплинированным людям — тем, кто умеет выполнять планы, придерживаясь графика, а также грамотно планировать и оценивать свои силы. Важно, чтобы дела можно было сделать за отведённое время. Обычно у таких людей и так почти нет проблем с управлением временем. Но им может пригодиться сама идея.

GTD — английская аббревиатура от Getting Things Done. Задача этой системы — помочь доводить дела до конца, до завершения. Система не сводится только к тайм-менеджменту, много внимания в ней уделяется ещё и работе с информацией.

Кто придумал: бизнес-тренер Дэвид Аллен.

В чём заключается: вот тут в двух словах не объяснишь, но основные принципы таковы:

1. Вся информация о ваших делах, планах, идеях собирается и записывается в каком-то одном месте (это может быть файл на компьютере или бумажный блокнот, как вам удобнее). Это папка Inbox, то есть входящая информация.

2. Информация в Inbox периодически сортируется и распределяется по различным категориям в зависимости от содержания, например: «Работа», «Учёба», «Дом», «Закупки», «Творчество» и так далее.

3. Каждому пункту (заметке, идее, делу и так далее) из Inbox присваивается статус.

- Если с этой информацией нельзя ничего сделать, то она либо удаляется (так как бесполезна), либо переносится в базу знаний (там у вас хранятся потенциально полезные знания), либо отправляется в раздел «когда-нибудь» (например, если это какая-то идея, неосуществимая сейчас).

- Вторая часть Inbox — это информация и дела, требующие ваших действий. Если дело занимает менее двух минут, то его надо выполнить сразу.

- Остальные дела либо планируются на определённое время, либо откладываются (но тоже на строго определённый срок, в идеале — с пометкой в календаре) или же передаются кому-нибудь, кто сделает это лучше вас.

4. Когда вы закончили распределять дела, начинайте их выполнять — по намеченному плану.

Система строится на таких правилах:

- Никакой мультизадачности. В один отрезок времени — только одна задача.

- Всю информацию нужно записывать, не надо держать её постоянно в голове.

- Вместо абстрактного списка дел составлять конкретный план действий.

- Хранить информацию надо так, как это проще и удобнее именно вам.

- Воспринимать любое дело или событие не как проблему, а как задачу, требующую решения, и стараться это решение найти.

Кому подходит: автор GTD утверждает, что его метод универсален и работает «даже в космосе». Возможно, если следовать всем предписаниям, это и так, однако сам по себе GTD требует немалой дисциплины, что не всем подходит. Кроме того, систематизация входящей информации и записывание всего того, что предписывает GTD, само по себе требует времени. Однако, несмотря на сложность, GTD всё равно довольно популярен.

Кто придумал: Лео Бабаута, ведущий блога Zenhabits про личную эффективность и тайм-менеджмент.

В чём заключается: ZTD расшифровывается как Zen to Done. Это упрощённая версия GTD, так как Лео считает, что GTD слишком сложен для обычных людей. ZTD строится на 10 простых привычках:

- Собирайте всю информацию в разделе «Входящие» (как и в GTD).

- Входящие записи обрабатывайте быстро, не откладывая.

- Организуйте заметки по категориям в зависимости от их содержимого (как и в GTD).

- Важные дела планируйте на каждый день заранее, особо крупные дела — на неделю вперёд.

- Сосредотачивайтесь на одном деле, не распыляйте внимание.

- Создавайте короткие и понятные списки дел.

- Войдите в режим и соблюдайте его каждый день.

- Делайте то, чем вам действительно хочется заниматься.

- Упрощайте. Формулируйте задачи коротко и ясно, уберите лишние и незначительные из списка.

- Регулярно просматривайте ваши записи и избавляйтесь от лишнего.

Кому подходит: универсальный метод. ZTD создан на основе GTD, но проще. Если GTD вам нравится, но показался слишком сложным, — попробуйте ZTD.

- Сайт автора (на английском).

- Статья (перевод).

Японская схема, визуализирующая рабочий процесс. Использовалась в компании Toyota. Слово «канбан» по-японски означает «рекламный щит, вывеска».

В чём заключается: чертится таблица из трёх столбцов. Столбцы носят названия «Надо сделать», «Делается» и «Сделано». Каждое запланированное дело записывается в один из столбцов. В течение дня дела вычёркиваются из одного столбца и перемещаются в следующий, исходя из их состояния.

Сколько столбцов будет в канбане — зависит от ваших задач. Например, столбцом может быть отдельный этап проекта или производственного цикла. Так метод позволяет отслеживать, как выполняются задачи.

Большой плюс канбана — наглядность. Но его можно сделать ещё удобнее и нагляднее — с помощью маркерной доски и стикеров. На доске чертите таблицу, а на стикерах пишете дела, которые надо сделать. В течение дня стикеры переклеиваете из одного столбца таблицы в другие.

Кому подходит: канбан изначально придумали, чтобы использовать на предприятиях. Там с его помощью контролировалась работа команды и прогресс проектов. Однако канбан годится и для личного планирования. Его, кстати, можно комбинировать с другими системами тайм-менеджмента, например с временными блоками (о них мы рассказали выше).

Особенности: сейчас канбан популярен, его часто внедряют в компаниях — и на то есть причины. Однако, чтобы это принесло пользу, нужно глубже вникнуть в эту систему, узнать о её нюансах и постараться избежать ошибок.

- Книга: Дэвид Андерсен. Канбан.

- Статья: 6 причин, почему внедрение канбана может оказаться неудачным.

Кто придумал: Мерлин Манн, американский писатель и блогер.

В чём заключается: суть в том, чтобы папка «Входящие» (это не только почта, но и любая неразобранная информация и задачи, с которыми вы пока не решили, что делать) всегда оставалась пустой.

Как это осуществить? Очень просто: раз в день вы садитесь и разбираете всё содержимое папки «Входящие». И решаете, что сделать с каждым пунктом: выполнить, отложить, передать, ответить или удалить. Не прекращайте это занятие, пока не закончите.

Кому подходит: тем, кто ведёт активную деловую переписку или просто часто ощущает, что скопилось слишком много информации и задач, с которыми непонятно что делать.

Автор метода, Мерлин Манн, использовал его для работы с электронной почтой. Но этот метод можно применять и в работе с любой другой документацией. Также его можно комбинировать с GTD: ведь в разделе «Входящие» постоянно скапливается всякая всячина.

В чем заключается: с утра, после сна мозг человека ещё свеж. Затем, со временем, он «жарится», то есть устаёт. Ясно, что с жареным мозгом нормально не поработаешь.

Поэтому сделать нужно вот что:

- Вечером составьте список дел на завтра.

- Самые важные и сложные дела поместите в начало дня, чтобы сделать их первыми, пока мозг ещё свежий и у вас есть силы.

- Те дела, что не так сложны и важны или вам приятны, стоит планировать на вторую половину дня.

- На следующий день выполняйте дела по списку. В конце дня составьте новый список на завтра.

Кому подходит: тем, кто любит откладывать важные дела в долгий ящик и в итоге не успевает их выполнить.

Кто придумал. Марк Форстер, эксперт по самоорганизации и личной эффективности.

В чём заключается: сначала нужно записать все ваши дела (все — это значит всё, что вы хотите когда-либо сделать). Потом неспешно читайте этот список, пока не остановитесь на какой-то задаче — это должно произойти как бы само собой, интуитивно. Если почувствовали, что хотите заниматься этой задачей, — займитесь ей, и делайте это до тех пор, пока вам хочется. Если вы закончили дело — вычеркните его из списка, а если нет — перенесите в конец списка. После этого продолжайте работать со списком задач, каждый раз выбирая себе дело по душе.

Кому подходит: творческим людям, которым тяжело следовать строго определённому плану. А также тем, кто предпочитает интуитивный подход рациональному. Но когда нужно чётко соблюдать сроки и есть много внешних обязательств, «Автофокус» может не подойти.