вставте пропущенные слова

В 1475-1479 гг. был сооружен главный собор Московского Кремля – ______(1)____________. Храм начали

строить еще псковские мастера. Небольшой «трус» (землетрясение) в Москве разрушил стены здания. Тогда

его возведение поручили талантливому зодчему итальянского Возрождения ____________(2)____________.

В этом соборе архитектор сумел органично соединить традиции и принципы русского (прежде всего,

владимиро-суздальского) зодчества и передовые технические достижения европейской архитектуры.

Величественный собор являлся крупнейшим общественным зданием того времени. Здесь цари венчались на

царство, собирались Земские соборы, объявлялись важнейшие государственные решения. В 1481-1489 гг.

псковские мастера возвели __________(3)____________собор – домовую церковь московских государей.

Неподалеку от него, также на Соборной площади, под руководством итальянца __________(4)__________

была сооружена усыпальница Московских великих князей _____________(5)______ собор (1505-1509).

Внешнее убранство этого собора напоминает настенные украшения венецианских дворцов. Тогда же, под

руководством архитекторов ____(6)_________ и __________(7)_______ была построена

_______(8)________________ (1487-1491). Она являлась частью царского дворца, его тронным залом. Здесь

представляли царю иностранных послов, проводили приемы, принимались важные решения.

В 1965 году, по инициативе участника Великой Отечественной войны гвардии старшего сержанта в отставке Дмитрия Дмитриевича Бутакова, при активном участии педагогического коллектива и учащихся средней школы № 121 во главе с ее директором – фронтовиком Иваном Алексеевичем Карповичем, было положено начало школьному музею “Землянка” памяти павших воинов-сибиряков на фронтах Великой Отечественной войны. Тогда же, под руководством ветерана Д.Д. Бутакова создается первый отряд юных следопытов, который начал вести поиск материалов о погибших воинах-сибиряках.

В результате большой поисковой работы и на основании документов было восстановлено 86 имен погибших солдат, написаны истории об их участии в Великой Отечественной войне, оформлены личные дела, куда включены воспоминания фронтовиков, а также анкеты об их боевом пути. Одновременно шла усиленная подготовка к сбору исторического материала и созданию самого музея.

По эскизам художника В.А.Силантьева был оборудован интерьер блиндажа (фронтовой землянки) – самой увлекательной части музея. Название музея боевой славы «Землянка» возникло благодаря этой экспозиции.

Решением Исполкома Советского районного Совета депутатов трудящихся от 27 мая 1976 года Музею боевой славы воинов-сибиряков «Землянка» было присвоено звание «народного».

В этом году в школе №121 Академическая прошло торжественное собрание, посвященное 50-летию музея “Землянка”. Я с замиранием сердца шла на эту встречу. Встречу с прошлым и тем, что вечно, с людьми, которые являются историей и продолжением ее. Рой воспоминаний кружился в моей голове. Маленькими девчонками и мальчишками мы с уважением и любопытством наблюдали за долговязым смешным Человеком с большими руками и прищуренными, с лучиками мудрости, очень добрыми глазами. Нам всегда было любопытно, что же он там все время копошится, что постоянно делает, и вокруг него, Дмитрия Дмитриевича Бутакова, всегда множество ребятишек. Я даже не могу описать это чувство, когда нас в музее “Землянка” принимали в пионеры. Мы стояли не шелохнувшись в этом таинственном месте и с гордостью читали клятву пионера. Что-то невообразимое происходило внутри нас, когда нам повязывали на шею лоскуток от большого красного знамени. Потом, конечно, шла экскурсия по музею с надеванием касок, с прочтением фронтовых писем, которые трогали до слез.

Отодвигается брезент и вот она – землянка в три наката – отдых для солдат, убежище раненых. А дальше нашему внимательному детскому взору была представлена панорама ночного боя. Ужас перехватывал дыхание и мы стояли обомлев, и детские губы шептали: “Только б не было войны, только б не было войны…” Выйдя из “Землянки” ветераны ВОВ вели рассказ о войне и многих лишениях. Для нас они готовили хлеб…с опилками, который в эти страшные годы спасал людей от голодной смерти. Кое-как прожевав что-то похожее на хлеб, мы вновь шептали: “Только б не было войны, только б не было войны…”.

В школу №121 я пришла работать в 2001 году и уже те знания передавала ребятам. С большим трепетом и волнением мы готовились к мероприятиям, посвященным 9 мая – Дню Великой Победы. С этими событиями в душе я зашла в школу. Заботливо распахнули двери ученики 7 “ Б ” класса. Прямо здесь и начинались встречи учителей, выпускников, коллег. На 2 этаже расположилась стенгазета советских времен с историей становления музея “Землянка”, с любовью и благодарностью сделанная Н.Н. Михинкевич, Т. Харламовой, Л. Смирновой и В. К. Фадеевой. В актовом зале не было свободных мест. И вот фанфары оповестили о начале мероприятия. Чеканя шаг, знаменная группа задала ритм нашим сердцам. Позже я задала вопрос двум участницам знаменной группы Кристине Аткиной и Ксеньи Дмитриевой, что значит для них музей “Землянка”? Кристина ответила: “Землянка для меня – это память на всю жизнь, где всё есть, чтобы вспомнить то непростое время для нашего народа. Ветераны нам дали возможность жить под мирным небом. Выразить им нашу благодарность мы можем только действиями». Ксюша добавила: “Я очень рада, что мне предоставили честь идти в знаменной группе, ведь это прежде всего гордость за школу, гордость за Победу. С честью пронести знамя, чтобы отдать дань уважения ветеранам, которые живы и которых уж нет с нами.”

Есть такая профессия – Родину защищать. На сцене школы №121 – инсценировка на песню “Офицеры”. Вот что отвечает на те же вопросы один из участников Алексей Фалетенок: “Музей “Землянка” является достоянием сибиряков. Ветераны для меня значат очень много, без них не было бы и меня. Эти люди подарили мне жизнь в прямом смысле. В знак благодарности я буду помнить их подвиг, который они сделали для страны!”

На экране фильм студии “Два Крыла” о музее “Землянка”, фото и видеоархивы представлены П.А. Шавенковым, учителем истории и руководителем детского объединения “Юный следопыт” при музее “Землянка”. К сожалению, сегодня рядом с нами нет многих, кто стоял у истоков создания музея. Объявлена минута молчания, и на экране появились фотографии Д.Д. Бутакова, И.А. Карповича, А.А. Савилова, А.О. Плисова, В.В. Магро, Е.Г. Зюрикова, А.М. Васильева, А.Н. Бурцевой, О.М. Шадровой, Н.А. Степановой, Е.И. Бутаковой, Ю.Е. Зюрикова.

В зале присутствовали родные Дмитрия Дмитриевича Бутакова. Слово предоставили Элле Пинигиной и Константину Бутакову – внукам Дмитрия Дмитриевича. Они выразили огромную благодарность за сохранение памяти и истории их семьи. Я встретилась с Константином Бутаковым после мероприятия и попросила рассказать то, что дорого его сердцу: “Помню, как дедушка, когда ребята приходили на занятия в “Землянку”, всегда проверял дневники. Если были тройки, то в тактичной форме устанавливался срок исправления, в противном случае дети не допускались до работы в музее, а там было очень интересно. Так что все следопыты были хорошистами…Все вещи в Землянке были разложены так, что они воссоздавали события тех времен, и чистота помещения в музее наводилась только на пятачке, где ходили люди. Нам объяснялось, что лампа должна быть закопчена, гармошка, на которой не всегда игралось, пролежавшая несколько дней после бомбежки, присыпана земляной пылью, а шинель, небрежно брошена солдатом, который зашел после боя отдохнуть.

Дед устраивал театрализованные игры с переодеванием в русских и немецких солдат. Конечно, никто не хотел быть немцами, но по приказу Дим Димыча приходилось одеваться и идти. Да, да, вот с автоматом – это я. Даже в такой, вроде игровой форме, но у нас была ответственная задача не дать немцам выиграть. Сейчас я встречаю друзей, которые переодевались немцами и с завистью смотрели на нас, русских. Они все равно с благодарностью вспоминают те времена, как они были в немецких “шкурах”. И на победу, пусть в игре, нас всегда вдохновлял дух непобедимого великого русского народа”.

По сей день школа №121 сохраняет традиции первых юнармейских отрядов. В этот день перед нами выступили победители парада младших школьников “Отчизны верные сыны” 4 “Б” класса. На мои вопросы ответила участница этой боевой команды Елизавета Спиридонова: “Землянка” для меня – это интересные истории про войну, светлая память всем, кто сделал этот музей для себя и для нас”.

Музей “Землянка” – это память о погибших и ушедших, о горе матерей, детей. В память матерям Лада Грешилова, дочь ветерана педагогического труда Фаины Георгиевны Грешиловой, исполнила песню “Баллада о матери”.

В заключении слово предоставили директору школы №121 Татьяне Васильевне Ведяевой. Точку в праздничном мероприятии поставили учащиеся 5 “Б” класса номером “Россия”.

В честь юбилейной даты в музее “Землянка” была проведена реконструкция благодаря поддержке: прежнего руководителя Главного управления образования Копаевой Натальи Николаевны; заместителя мэра Новосибирска Шварцкоппа Валерия Александровича; депутата городского Совета Фельдбуша Александра Владимировича; депутата Заксобрания Похиленко Николая Петровича; заведующей районным отделом образования Гребневой Зинаиды Александровны; директора конструкторско-технологического института научного приборостроения, заслуженного деятеля науки РФ Чугуя Юрия Васильевича и многих других…

Также, хочется сказать слова благодарности: Т.В. Ведяевой, Т.В. Харламовой, П.А. Шавенкову, Е.А. Хроменковой, Л.А. Клец, ведущему Н. Степанову, И.А. Ивановой, Т.Ю. Куликовой, П.М. Любимовой, А. Церпята, Н.Н. Михинкевич, В.К. Фадеевой, всем учащимся школы №121 и активистам, которые принимали участие в подготовке и проведении этого мероприятия.

С уважением и благодарностью:

Н. Митрохина, Константин и Елена Бутаковы.

Фото предоставлены авторами материала.

Ссылка по ГОСТу: Чибисова С. П. Летописец Старочеркасского собора // Донской временник. Год 2016-й / Дон. гос. публ. б-ка. Ростов-на-Дону, 2015. Вып. 24. С. 128-130. URL: http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m8/3/art.aspx?art_id=1453

ДОНСКОЙ ВРЕМЕННИК. Год 2016-й

Церковные деятели Донского края

С. П. ЧИБИСОВА

ЛЕТОПИСЕЦ СТАРОЧЕРКАССКОГО СОБОРА

19 ноября 1872 года протоиерея Григория Левитского навестил преосвященный Никанор (Бровкович), викарий Донской епархии, который прибыл в Старочеркасск для вручения жезла новой настоятельнице Ефремовского женского монастыря. На следующий день епископ лично отпевал умершего протоиерея…

Похороны состоялись 21 ноября. Епископ Никанор «с семью священниками, с двумя хорами певчих: монашеским и архиерейским и в сопровождении народа, которого было около 5 тысяч, отправился в дом за телом покойного отца Григория. Гроб известным похоронным порядком был внесён в храм. Вслед за этим Преосвященный начал отправлять божественную литургию, по окончании которой и панихиды он сказал перед гробом слово, которое проникало в сердца слушающих, и они не могли сдержать своих слёз. Сам Преосвященный глубоко был тронут. Гроб был обнесён вокруг церкви и предан погребению» [1].

С семи лет Григорий Левитский пел в хоре Новочеркасской Михаило-Архангельской церкви, где его отец служил диаконом. 6 ноября 1826 года указом Войсковой канцелярии он был определён дьячком к этой же церкви. В 1832 году посвящён в диакона в Александровскую станицу Области войска Донского, а с 14 августа 1835-го вернулся диаконом в Михаило-Архангельскую церковь [2]. Через пять лет о. Григорий был рукоположен во священника к Старочеркасскому Воскресенскому собору. Там и прошла вся его дальнейшая жизнь.

В 1852 году Григорий Левитский создал «Краткое историческое описание Старочеркасской соборной церкви во имя Обновления Храма Воскресения Христова» – первый на Дону исторический труд, посвящённый отдельному храму [3].

В заботах о Воскресенском соборном храме и прошла его жизнь. При о. Григории были выполнены работы по исправлению недостатков в строительстве, приобретены утварь и различные украшения. По инициативе о. Григория в 1869 году состоялись торжества в честь 150-летия освящения собора.

В этом же году он был возведён в сан протоиерея. В некрологе, помещённом в «Донских епархиальных ведомостях», отмечалось, что «покойный о. протоиерей в школах не обучался, но имел очень хорошие умственные способности и довольно образовал себя чтением книг. Поэтому он с пользою исполнял должности надзирателя и законоучителя в Старочеркасском приходском училище, состоял членом Донского статистического комитета, с любовию занимался исследованием старочеркасских древностей и помещал описания их в местных изданиях. За труды свои, при честном поведении, награждён набедренником, скуфьёю и камилавкою, а притом неоднократно получал благословение от Св. Синода и благодарность от учебного начальства» [4].

Особый интерес представляет краеведческая деятельность Г. А. Левитского. Любя родную старину и донскую историю, он содействовал выяснению ряда исторических фактов, касающихся Старочеркасска как древней столицы казачества и Азовского похода [5].

Григорий Андреевич делал всё возможное для распространения исторических сведений в народе. Благодаря его хлопотам в 1863 году с правой стороны от главного входа в собор был сооружён обелиск в память приезда в Старочеркасск наследника цесаревича Николая Александровича. В начале ХХ века этот обелиск подробно описал журналист Ф. И. Шестаков:

«Вот вблизи ограды с правой стороны стоит чугунный, в виде пирамидки, памятник на каменном фундаменте. На восточной стороне его имеется следующая надпись: “Царь Пётр здесь, на майдане,

Угощал вином дедов,

Когда он был здесь в Черкасске

Для наряда под Азов,

в 1702-м году”.

Там же ниже:

“Здесь князя Михаила

Мы встречали, как Петра,

И как славно Александру

Здесь гремели все ура!”

На западной стороне:

“Любовь и верность ко Престолу

Воздвигли памятник сей днесь

Тому, Кто сам явил народу

Свою любовь и ласки здесь”.

На южной стороне: “В память посещения в 5-й день августа 1863 года Его Императорским Высочеством наследником Николаем Александровичем Старочеркасской станицы”. На северной стороне – герб Войска Донского. Верх памятника украшает Императорский бронзовый герб – двуглавый орёл» [6]. К сожалению, сейчас памятник полуразрушен и переставлен на левую сторону от входа в собор.

В 1867 году протоиерей Левитский задумал изготовить для Старочеркасска чугунные памятные доски. Одна из таких досок была установлена на левой стороне в притворе собора с текстом об истории его строительства [7].

Другую из сохранившихся досок установили в хуторе Рыков, на месте бывшей Михаило-Архангельской церкви, перенесённой в Новочеркасск. Текст, составленный о. Григорием Левитским, гласит: «Доска сия положена на том святом месте, где был престол Господень в церкви Святителя Архистратига Михаила, существовавший с приделом Святителя Николая Чудотворца по 1813 год. Доска сия напоминает нам, что жители сей Рыковской станицы в 1708 году пострадали от вероломного Булавина, в 1717 году разорена была Бахты-Гиреем, перешедшим Дон с 10 тысячами татар. И, наконец, что эта станица 22 марта 1811 года пострадала от сильного урагана, разорившего в ней все кровли домов и рыбные заводы, а 18 августа 1838 года выгорели они почти без остатка. Сооружена жителями сей станицы в 1867 году по предложению священника Г. Левитского заботами казака П. Панкова» [8].

Тогда же под руководством о. Григория возвели часовню-памятник «в честь и вечную славу донских казаков – покорителей и крепкодержателей Азова» на Монастырском урочище, в шести верстах от Старочеркасска. На этом месте с 1642 года находилось захоронение погибших защитников Азова – по их завету: «Да не лежать нашим костям в басурманской земле». Через год Монастырский городок был разрушен при неожиданном нападении турок и татар. Братская могила оставалась у казаков местом особо чтимым. Часовню снесли в советское время – и восстановили в 2005 году; её освящал архиепископ Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон (Долганов).

По воспоминаниям современников, о. Григорий «везде, где только мог… отыскивал разные археологические редкости, которыми любил украшать свой кабинет, и лучшие образчики старинных вещей переданы им в Новочеркасскую гимназию, а некоторые оставлены в Старочеркасском приходском училище, в котором он прослужил законоучителем более 20 лет» [1]. Для занятий с воспитанниками училища он даже специально устроил солнечные часы прямо на соборной площади, перед западным церковным входом. Во время этих работ на полуторааршинном углублении он обнаружил большие железные двери [9]. Этот азовский трофей и сейчас мы можем видеть возле собора.

Г. А. Левитского любили и уважали в родной станице.

«Не было и не будет более у нас такого духовного отца, как отец Григорий, говорили граждане на его похоронах; старики рассказывали, как отец Григорий, будучи ещё малюткою, собирал вокруг себя сверстников и часто садился с ними под тению дерева или церкви, раскрывал псалтырь и читал им лучшие места из псалмов; некоторые граждане поговаривают о том, чтобы на общественный счёт соорудить памятник над могилой отца Григория; мысль прекрасная. Дай Бог, чтобы она осуществилась на самом деле» [1].

В 2014 году по инициативе священнослужителей Старочеркасского Свято-Донского мужского монастыря утраченная могила соборного летописца была восстановлена в ограде любимого им храма. На могиле сооружён небольшой каменный памятник.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ребров Я. Протоиерей Григорий Левитский: (некролог) // Дон. обл. вед. 1872. 5 дек. (№ 48). С. 3.

2. Чибисова С. П. История Новочеркасского Михаило-Архангельского храма. Новочеркасск, 2002. С. 2–3.

3. Левитский Г. Краткое историческое описание Старочеркасской соборной церкви во имя Обновления Храма Воскресения Христова // Дон. войсковые вед. Ч. неофиц. 1852. К № 11. С. 117–120; К № 12. С. 126–127; К № 13. С. 135–138; К № 14. С. 145–146.

4. Некролог // Дон. епарх. вед. 1872. 1 дек. (№ 23). С. 731.

5. См.: Штавдакер Л. А. Григорий Андреевич Левитский : (библиогр. тр. и лит. о нём) // Дон. временник. Год 2016-й. Вып. 24. С. 142– 144.

6. Цит. по: Шестаков Ф. И. Празднование престольного дня 20-го июля в ст. Старочеркасской // Дон. обл. вед. 1907. 25 июля (№ 158). С. 3.

7. Левитский Г. Указ. соч. 1852. К № 11. С. 117.

8. Текст воспроизведён с оригинала доски, хранящейся в Старочеркасском Воскресенском соборе.

9. Левитский Г. Указ. соч. 1852. К № 12. С. 127.

В Советском Союзе РЛС «Гнейс-2» пошла в серийное производство уже в годы Великой Отечественной войны, это произошло в 1942 году. Этот авиационный радар устанавливался на следующие модели самолетов: двухместный пикирующий бомбардировщик Пе-2, тяжелый двухмоторный истребитель Пе-3, а также на бомбардировщики Douglas A-20, которые поставляли в СССР из США в рамках программы ленд-лиза. Всего в Советском Союзе было собрано более 230 станций данного типа.

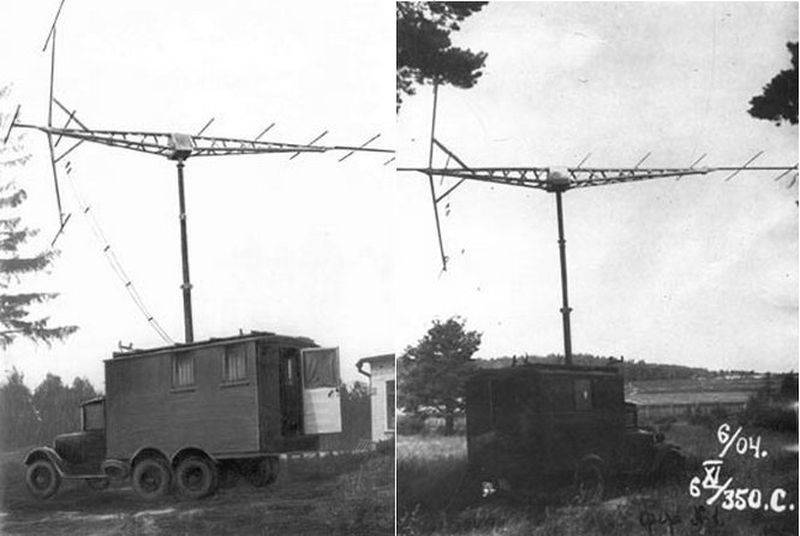

В 1932 году из Военно-технического управления РККА в Главное артиллерийское управление (ГАУ) Народного комиссариата обороны были переданы заказы на разработку средств обнаружения самолетов. ГАУ с согласия Главного управления электрослаботочной промышленности поручило Центральной радиолаборатории в Ленинград организовать проведение экспериментов по проверке возможности использования отраженных радиоволн для обнаружения воздушных целей. Договор между ними был заключен в 1933 году, а уже 3 января 1934 года на практике было осуществлено обнаружение самолета при помощи РЛС, которая работала в непрерывном режиме излучения. Хотя самолет удалось обнаружить всего на расстоянии 600-700 метров, сам факт обнаружения был успехом и способствовал решению дальнейшей оборонной задачи. Проведенный в 1934 году эксперимент принято считать днем рождения отечественной радиолокации.

К 1939 году в Ленинградском физико-техническом институте (ЛФТИ) была создана научная и экспериментальная база, которая занималась радиоволнами. Тогда же под руководством Ю. Б. Кобзарева (в будущем академика) был создан макет импульсной РЛС «Редут», в будущем первой серийной советской РЛС. Создание данной радиолокационной станции было существенным шагом вперед, так как она позволяла уже не только обнаруживать воздушные цели на большой дальности и почти на всех возможных высотах, но и непрерывно определять азимут, скорость полета целей и их дальность. Более того, при круговом синхронном вращении обеих антенн данной станции она могла обнаруживать одиночные самолеты и группы самолетов, находившиеся в воздухе на разном удалении и разных азимутах в пределах своей зоны действия, осуществляя слежку за их перемещениями с перерывами по времени (один оборот антенны).

Благодаря нескольким таким РЛС, которые были приняты на вооружение под обозначением «РУС-2» (радиоулавливатель самолетов), командование ПВО могло вести наблюдение за динамикой воздушной обстановки в зоне радиусом до 150 километров (точность по дальности 1,5 километра), своевременно определяя силы противника в воздухе и прогнозируя их намерения. За научно-технический вклад в разработку первой отечественной РЛС дальнего обнаружения, которая была запущена в серийное производство в 1941 году, Ю. Б. Кобзареву, П. А. Погорелко и Н. Я. Чернецову была присуждена Сталинская премия 1941 года.

РЛС дальнего обнаружения «РУС-2»

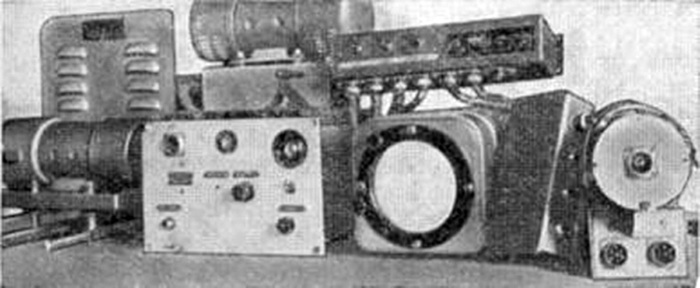

Вполне естественно, что наряду с созданием первых стационарных РЛС дальнего радиуса действия, в СССР велись работы и по созданию радаров, которые можно было бы установить на боевые корабли и самолеты. Разработка первого советского самолетного радиолокатора, получившего обозначение «Гнейс-2», велась уже в эвакуации. Работы по созданию бортовой РЛС возглавлял Виктор Васильевич Тихомиров, который пришел на работу в НИИ-20 (сегодня это Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники) в 1939 году. Закончивший с отличием институт он достаточно быстро влился в коллектив данного оборонного предприятия и принимал участие в работах по регулировке и сдаче первой отечественной РЛС дальнего радиуса действия, которая под обозначением «РУС-2» была принята на вооружение в 1940 году.

Стоит отметить, что по оценкам НИИ радиопромышленности, которые были выполнены в 1940 году, созданный на основе технологий своего времени авиационный радиолокатор вместе с кабелями и источниками питания должен был весить никак не меньше 500 кг. Размещение подобной аппаратуры на борту имеющихся советских одноместных истребителей не представлялось возможным. Более того работа подобной РЛС требовала непрерывного обслуживания (при уровне развития радиотехники тех лет речи об автоматизации процесса идти не могло), что отвлекало бы летчика от самого процесса пилотирования. Выходом из данной ситуации была установка авиационной РЛС на многоместном самолете. Здесь советские инженеры не изобретали велосипед, к точно такому же решению пришли ранее и их британские коллеги. По предложению летчика-испытателя НИИ ВВС С. П. Супруна в качестве носителя первой советской БРЛС мог выступить пикирующий бомбардировщик Пе-2, к серийному производству которого советская промышленность перешла в конце 1940 года.

В начале 1941 года в НИИ радиопромышленности был собран действующий макет бортовой РЛС, станция получила обозначение «Гнейс-1». Первая отечественная авиационная РЛС, вполне естественно, оказалась несовершенной и недоработанной. К тому же при проведении экспериментов и испытаний был израсходован весь запас генераторных ламп-клистронов сантиметрового диапазона, которые представляли собой сердце бортовой РЛС, а заказать производство новых ламп оказалось просто негде. Начавшаяся Великая Отечественная война заставила эвакуироваться на восток многие советские промышленные предприятия, в том числе электро- и радиопромышленности. В числе эвакуированных оказался и разработчик клистронов – НИИ-9. Специалисты и оборудование данного НИИ оказались разбросанными по различным заводам, а сам институт фактически перестал существовать. Подверглось эвакуации и НИИ Радиопромышленности, на новом месте в Свердловске пришлось заново восстанавливать необходимую испытательную и лабораторную базу.

Эвакуация НИИ-20 в Барнаул началась уже в июле 1941 года. На новом месте почти «с нуля» в очень сложных условиях при катастрофической нехватке необходимых приборов и подготовленных кадров под руководством Тихомирова была создана первая отечественная авиационная РЛС, получившая обозначение «Гнейс-2». Всего за несколько месяцев удалось завершить испытания опытных образцов станции, которые были признаны успешными, после чего первые бортовые РЛС отправились на фронт.

Комплект аппаратуры бортовой РЛС «Гнейс-2»

О том, каким темпами шли работы по созданию первой советской авиационной радиолокационной станции, можно судить по следующим фактам. Аппаратуру изготавливали, не дожидаясь полного выпуска документации. Монтаж РЛС выполняли по принципиальной схеме работы и эскизным наброскам, уже на ходу избавляясь от возникающих дефектов и внося изменения. В результате приложенных усилий первый «летный» образец РЛС «Гнейс-2» был готов к концу 1941 года. Мощность излучения станции составляла 10 кВт, она работала с длиной волны 1,5 метра.

В январе 1942 года на аэродроме, расположенном под Свердловском, РЛС «Гнейс-2» установили на бомбардировщик Пе-2. Вскоре после этого начались испытания станции. Стоит отметить, что органы управления и индикатор бортовой РЛС «Гнейс-2» расположили в кабине оператора радиолокатора (на этом месте ранее находился штурман), а часть блоков РЛС установили в кабине стрелка-радиста. В результате таких изменений самолет превращался в двухместный, что несколько снижало боевые возможности машины. Параллельно с оценкой работоспособности новой РЛС, которая на тот момент была еще экспериментальной, шел процесс отработки тактики и методов боевого применения самолетов, оснащенных радиолокационной станцией. Основной ролью для такого самолета была роль ночного истребителя.

Работы по созданию станции возглавлял лично В. В. Тихомиров, от ВВС с данным проектом работал Е. С. Штейн. При испытаниях станции в качестве цели использовался советский бомбардировщик СБ. Доводка и отладка радиолокационного оборудования велась в круглосуточном режиме работе, инженеры трудились прямо на аэродроме. Происходил процесс проверки антенн различных типов, устранялись отказы оборудования, вносились изменения в конструкцию станции. В ходе работ удалось уменьшить «мертвую зону» РЛС до 300 метров, а впоследствии и до 100 метров, а также улучшить надежность ее работы. При этом коллектив и руководство НИИ-20 понимали важность создания подобной РЛС. Трудовой энтузиазм инженеров и простых рабочих позволил в тяжелые дни войны еще до завершения полигонных испытаний, выпустить первую серию из 15 БРЛС «Гнейс-2» для оборудования боевых самолетов Пе-2 и Пе-3. Первое боевое применение самолетов, оснащенных отечественной РЛС, состоялось в конце 1942 года под Москвой.

Пе-2 с РЛС «Гнейс-2»

В июле 1942 года станция «Гнейс-2» смогла успешно пройти госиспытания. Темпы разработки и ввода в эксплуатацию столь сложного изделия в условиях военного времени были впечатляющими. В январе 1942 года первая бортовая РЛС установлена на Пе-2, начинается процесс ее испытаний. Уже в конце 1942 года самолеты, оснащенные РЛС «Гнейс-2», принимают участие в боевых вылетах под Москвой, а затем участвуют в Сталинградской битве. 16 июня 1943 года станция была официально принята на вооружение советских ВВС. В 1946 году за разработку авиационной РЛС «Гнейс-2» Тихомиров получил вторую Сталинскую премию.

В ходе завершившихся в июле 1942 года государственных испытаний были получены следующие результаты:

— дальность обнаружения воздушной цели типа бомбардировщик – 3500 метров;

— точность наведения на цель по угловым координатам ±5 градусов;

— минимальная высота полета при поиске противника – 2000 метров (минимальная высота, на которой исчезали проблемы, связанные с отражением радиоволн от земной поверхности).

В конце 1942 года в самое напряженное время Сталинградской битвы Тихомиров вместе с группой разработчиков отбыл на место боевых действий. Здесь инженеры занимались установкой и наладкой БРЛС на бомбардировщики Пе-2. Тихомиров сам часто летал в качестве оператора РЛС «Гнейс-2» и лично занимался инструктажем пилотов. Оборудованные Тихомировым самолеты использовались советским командованием для блокирования «воздушного моста», который Люфтваффе старалось обеспечить для снабжения различными грузами окруженной под Сталинградом группировки Паулюса. Таким образом, первые советские самолеты с БРЛС внесли свой вклад в разгром фашистов на берегу Волги. Приемо-сдаточные испытания самолетов Пе-2 с РЛС «Гнейс-2» состоялись уже в 1943 году, они проходили под Ленинградом.

В период с февраля по май 1943 года самолеты, оснащенные БРЛС «Гнейс-2», использовались в системе ПВО Ленинграда. Они находились в составе 24-го гвардейского истребительного авиационного полка второго корпуса ПВО. При перехвате воздушных целей ночные истребители наводились на цель при помощи наземной РЛС дальнего обнаружения РУС-2, а при приближении к самолетам противника использовали свои бортовые РЛС. Обнаружив воздушную цель, оператор бортовой РЛС «Гнейс-2» передавал летчику необходимые указания для сближения с целью.

A-20G с РЛС «Гнейс-2»

В 1943 году в СССР был создан улучшенный вариант РЛС, получивший обозначение «Гнейс-2М». На данной станции использовались новые антенны, которые позволяли обнаруживать не только воздушные цели, но и надводные корабли противника. Осенью 1943 года такая станция проходила испытания в акватории Каспийского моря, после чего была принята на вооружение и запущена в серийное производство. Всего к концу 1944 года в НИИ-20 было создано более 230 бортовых РЛС «Гнейс-2».

С февраля по июнь 1943 года шли испытания БРЛС «Гнейс-2» с американским бомбардировщиком А-20, рассматривалась возможность его использования в качестве ночного истребителя. По сравнению с бомбардировщиком Пе-2 поставляемый по ленд-лизу самолет обладал рядом преимуществ, поэтому уже в июле 1943 года началось создание 56-й авиационной дивизии истребителей дальнего действия. Дивизия состояла из двух полков (45-го и 173-го), вооруженных самолетами А-20. В каждом полку по штату положено было иметь 32 самолета и 39 экипажей, помимо этого в состав полка входила радиолокационная рота, которая была оснащена РЛС дальнего обнаружения РУС-2. Подчинялась данная дивизия Авиации дальнего действия (АДД). С мая 1944 года полки дивизии прибыли на фронт и использовались для обеспечения охраны крупных транспортных узлов. Помимо борьбы с вражеской авиацией, самолеты, оснащенные «Гнейс-2», использовались также в минно-торпедных авиационных полках для обнаружения надводных кораблей противника.

Помимо бортовых РЛС «Гнейс-2» и «Гнейс-2М» собственного производства, в годы войны на советских самолетах устанавливались и американские радары. Всего США отправили своим союзникам более 54 тысяч бортовых РЛС, главным образом это были поставки для Великобритании. В СССР было поставлено 370 радиолокационных станций двух типов: 320 – SCR-695 и 50 – SCR-718. Уже после завершения Великой Отечественной войны – во второй половине 1945 года в СССР была принята на вооружение и запущена в серийное производство авиационная РЛС «Гнейс-5». В результате государственных испытания данная БРЛС продемонстрировала дальность обнаружения воздушных целей 7 километров (при высоте полета цели 8000 метров).

Источники информации:

http://www.airwar.ru/enc/fww2/pe2gneys.html

http://hist.rloc.ru/lobanov/3_01.htm

Бартенев В .Г. Россия – родина радио. Исторические очерки

Материалы из открытых источников

Выдающийся русский географ, океанограф и картограф, академик Ю.М. Шокальский родился 5 (17) октября 1856 года в Санкт-Петербурге. Он был третьим сыном адвоката Михаила Осиповича Шокальского. Старшие его братья скоро умерли. Рано скончался и отец, Юлию тогда было всего 9 лет. Семья после этого осталась фактически без средств. Мать Юлия Михайловича, Екатерина Ермолаевна, была старшей дочерью Анны Петровны Керн, которой А.С. Пушкин посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновенье…». В Екатерину Ермолаевну был влюблен М.И. Глинка, который в память о своем чувстве сочинил музыку романса на слова Пушкина, посвященные ее матери. Воспитание сына, оставшегося единственным, легло целиком на плечи матери. Детство Ю.М. Шокальского прошло у бабушки в знаменитом Тригорском, в местах, связанных с именем Пушкина. Здесь все говорило о великом поэте. Анна Петровна Керн привила мальчику любовь к литературному русскому языку. Она дожила до глубокой старости и была похоронена на кладбище села Прутня около города Торжка. Юлий Шокальский был очень близок к сыну А.С. Пушкина – Григорию Александровичу. Полюбив художественную литературу и поэзию, Ю.М. Шокальский стал впоследствии известным пушкинистом.

Екатерина Ермолаевна, несмотря на материальные трудности, сумела дать Юлию хорошее образование и подготовила его к поступлению в Морской корпус. До своей кончины (в 1904 году) она проживала в доме сына на Английском проспекте в Петербурге. Уже став академиком, Шокальский в письме к музыковеду А.Н. Римскому-Корсакову в 1920-х годах так вспоминал о своей матери: «Она скончалась в 86 лет и до последнего момента была ясна в мыслях и вспоминала Михаила Ивановича Глинку постоянно и всегда с глубоким горестным чувством. Очевидно, она его любила до конца своей жизни».

После переезда Шокальских из Тригорского в Петербург они снимали комнату в квартире известного этнографа, действительного члена Русского географического общества И.И. Шопена (брата польского композитора). Среднее образование Юлий Шокальский получил в классической гимназии в Петербурге, затем поступил в Морской Корпус, где учился с 1873 по 1877 год. Закончив Морской Корпус в 1877 году с нахимовской премией, он два года служил гардемарином на Балтике (русско-турецкая война помешала ему уйти в заграничное плавание), а осенью 1877 года поступил на учебу в Гидрографический отдел Николаевской Морской академии. В 1878 году он был произведен в чин мичмана.

В 1880 году Ю.Шокальский блестяще окончил курс Николаевской морской академии по гидрографическому отделу. Молодой 24-летний морской офицер начал самостоятельную жизнь. Старания матери и хорошая морская школа не пропали даром. Ю.М. Шокальский прекрасно владел французским и английским языками (немецкий до конца своей жизни он знал хуже), был хорошо образован, любил науку и, главное, умел работать. Осенью 1880 года началась его служебная деятельность сначала в Главном гидрографическом управлении, а с февраля 1881 года в Главной физической обсерватории, где около двух лет он заведовал отделением морской метеорологии и предупреждений о штормах. Исследовательские интересы Ю.М. Шокальского по преимуществу сосредоточились на физической географии, океанографии, метеорологии, гидрографии и картографии.

В обсерватории Ю.М. Шокальский пробыл всего лишь до сентября 1882 года, но за это время в его жизни произошли важные перемены. Он написал свои первые научные работы, связанные с морской метеорологией. Еще раньше, в апреле 1882 года, он был избран действительным членом Императорского Русского Географического общества, в котором с 1886 года в течение 17 лет был секретарем отделения физической географии, а с 1902 года помощником председателя того же отделения. В 1882 году «Морской сборник» напечатал его первую публикацию — доклад в Русском географическом обществе «О предсказаниях вероятной погоды и штормов». Шокальский сразу же принял участие в работах Метеорологической комиссии, вскоре под его редакцией был составлен первый том метеорологических и гидрологических наблюдений, произведенных на судах русского военного флота, изданный Главной физической обсерваторией.

Сотрудничая в Метеорологической комиссии, а затем в основанном ею в 1891 году «Метеорологическом Вестнике», в редакцию которого он входил с первого года существования этого журнала, Шокальский написал немало статей по метеорологии и климатологии. Еще больше внимания Ю.М. Шокальский стал уделять изучению атмосферы в годы своей работы в Гидрометеорологической части Главного гидрографического управления и после своего перехода в Морскую академию, где он читал также и курс метеорологии. За это время им опубликовано несколько десятков статей по вопросам метеорологии и климатологии.

Кратковременное пребывание Ю.М. Шокальского в обсерватории имело для него огромное значение. Ему довелось работать под непосредственным руководством тогдашнего директора обсерватории академика Г.И. Вильда, умевшего воспитывать начинающих научных работников. Вильд был строгим и очень требовательным начальником, но все прошедшие его школу становились крупными научными работниками и, в конце концов, были ему благодарны. Еще в 1880-х годах Ю.М. Шокальский был назначен заведующим Главной морской библиотекой, находившейся в здании Главного Адмиралтейства и состоявшей при Главном гидрографическом управлении. Главная морская библиотека представляла собой одно из крупнейших научных книгохранилищ. В основу ее легли книги, закупленные еще Петром I во время его поездки в Западную Европу. Из года в год ее фонды пополнялись руководителями гидрографических работ и командирами флота. Однако к моменту приглашения Ю.М. Шокальского библиотека была в большом беспорядке, не имела каталога, была плохо расставлена. Ю.М. Шокальский заведовал библиотекой в течение двадцати лет, до 1907 года. Сам он тоже в течение всей жизни собирал библиотеку, которую потом завещал Обществу, и теперь в библиотеке Географического общества есть читальный зал имени Ю.М. Шокальского, где можно пользоваться книгами его собрания.

В 1881 году Ю.М. Шокальский женился на Л.И. Скворцовой, которая сумела обеспечить молодому ученому возможность заниматься научной работой. Скоро у них родилась дочь, которая позднее, так же как и мать, посвятила себя отцу, ревностно охраняла его время и силы от всего, что может мешать научной работе. Ю.М. Шокальский неоднократно говорил, что каждый ученый достигает того уровня, до которого ему позволяет подняться его жена, его семья.

Очень рано обнаружилась еще одна особенность Ю.М. Шокальского – его педагогический талант, стремление передавать знания другим. Это стремление заставило его оставить обсерваторию и перейти преподавателем математики, навигации и физической географии в Морское училище, где он проработал четверть века (1883-1908). Кроме того, он вел большую преподавательскую работу в Морской академии, читал лекции в Петербургском университете и в других учебных заведениях. В Морской академии Шокальским был прочитан курс морской метеорологии и впервые в России – курс океанографии. Здесь Юлий Михайлович обнаружил блестящие педагогические способности. Будущие моряки горячо любили и уважали своего талантливого учителя и воспитателя. Шокальский не оставлял педагогической работы до самой смерти.

Большое внимание в эти годы Ю.М. Шокальский уделял лимнологии (наука о внутренних водах, озероведение). В 1890 году он произвел гидрографическое исследование и съемку реки Вычегды, главного притока Северной Двины, от устья до впадения реки Северной Кельтмы, на протяжении 650 верст, Северного Екатерининского канала, заброшенного в 1818 году, реки Джуриги и Южной Кельтмы до Камы, а также рекогносцировку рек Южной Сосьвы и Тавды до Тобола. Результаты этих исследований были изданы в 100 экземплярах, а карта Вычегды – в масштабе 5 верст в 1 дюйме осталась в рукописи. В 1897 году Шокальским, по поручению Географического общества, было предпринято исследование Ладожского озера, которое продолжалось четыре года. Он определил площадь озера, измерил глубины, вычислил объем его водной массы и особенно тщательно изучил тепловой режим озера. Ему принадлежат также обстоятельные исследования причин колебания уровня Каспия, инструкции по исследованию озер и многие другие работы, посвященные отдельным вопросам. Предварительные результаты исследования Ладоги были доложены Шокальским на географическом конгрессе в Берлине и напечатаны в его трудах. На этом конгрессе Шокальский был избран членом от России в международной комиссии по исследованию озер.

В области океанографии Шокальский написал ряд статей, по преимуществу в «Морском Сборнике». Кроме того, им сделан в 1900 году в «Физико-математическом Ежегоднике» обширный обзор развития океанографии. Особенное внимание Шокальский обращал на изучение полярных стран, и в 1895 году им была напечатана в «Морском Сборнике» статья о морском пути в Сибирь. По этому же вопросу Шокальский сделал на Международном географическом конгрессе в Лондоне сообщение, которое было напечатано в трудах этого конгресса под заглавием: «Les recherches des russes de la route maritime de Siberie». Ю.М. Шокальский был деятельным участником работ Ледниковой комиссии Русского географического общества, ученому принадлежит ряд обзоров наблюдений за ледниками. Полярным проблемам он уделял очень большое внимание. Никогда не участвуя в полярных экспедициях непосредственно, он внимательно следил за всем происходящим к северу от Северного и к югу от Южного полярных кругов и прекрасно знал всех крупных полярных исследователей, находясь с ними в переписке. Начиная с 1893 года, он был одним из активнейших сторонников освоения Северного морского пути, всячески поддерживая инициативу по исследованию Арктики и Антарктики. Не без его помощи С.О. Макаров добился постройки первого крупного ледокола «Ермак». Работам в Арктике и связанным с нею проблемам были посвящены многие выступления Ю.М. Шокальского на международных конгрессах. Высокий авторитет Ю.М. Шокальского как крупнейшего знатока полярных проблем сказался также в значительном количестве полярных географических объектов, названных его именем.

Под руководством Шокальского в бытность его заведующим метеорологической частью ГГУ значительно улучшилось наблюдение за явлениями природы на территории России. Были опубликованы гидрометеорологические наблюдения за 1903-1911 гг., разработаны инструкции для наблюдения за льдами, сконструированы и приняты на вооружение новые приборы, организованы глубоководные гидрологические наблюдения в Северном Ледовитом океане и на Дальнем Востоке, налажено изучение течений в русских морях. По его инициативе в 1912 году в Петербурге была созвана 1-я Международная морская конференция. Председательствовал на заседаниях сам Ю.М. Шокальский. Удалось разрешить ряд важных для международного мореплавания вопросов по морской картографии, изданию лоций, маячному делу и др.

Немало потрудился Шокальский также в области картографии, начиная с 1888 года, когда он был командирован на Брюссельскую всемирную выставку, где познакомился с работами военно-картографического института. Отчет об этой командировке был напечатан в «Морском Сборнике». Особенное внимание он уделял вопросам гипсометрии. Встретившись в Русском географическом обществе с крупным географом-геодезистом генералом А.А. Тилло, Ю.М. Шокальский начал сотрудничать с ним и принял активное участие в составлении первой гипсометрической карты Европейской России. Возглавив образованную при Обществе специальную комиссию, Ю.М. Шокальский совместно с А.А. Тилло разработал методику картометрических работ и применил её при исчислении поверхности азиатской части России и длин главнейших рек. В конце 1890-х годов Шокальский сделал обзор состояния картографии России, ее рельефа и гидрологии и составил гипсометрическую карту России, дающую впервые рельеф страны к северу от 60 градуса северной широты.

После смерти А.А. Тилло (1899) Шокальский в 1900 году был назначен заведующим работами по своду нивелировок и гипсометрии при Министерстве путей сообщения, что дало ему возможность продолжать труды своего предшественника. Это дало в его руки огромный материал по высотным отметкам всей территории страны. Гипсометрическая карта Тилло, впервые давшая научные представления о рельефе Европейской части России (за исключением севера, не охваченного ею), тем не менее, требовала многих уточнений, дополнений и в ряде случаев исправлений. Ю.М. Шокальский, как участник ее составления, прекрасно это знал. В 1905 году он довел до конца начатую А.А. Тилло работу по исчислению поверхности Азиатской России и площадей ее бассейнов, с картой 100 верст в дюйме. Эта работа, ценная как своими числовыми результатами, так и методикой решения задачи, получила премии Российской (1909) и Парижской (1911) академии наук. В том же 1905 году в Петербурге под редакцией Шокальского и Э.Ю. Петри в издательстве А.Маркса вышел «Большой всемирный настольный атлас», включавший 62 главных и 160 добавочных карт и выдержавший три выпуска.

В 1907 году Шокальский ушел из Главной морской библиотеки и стал заведующим Гидрометеорологической частью Главного гидрографического управления. На этом посту он возглавлял работы по гидрологическому, метеорологическому и климатологическому изучению как морей, омывающих Россию, так и вообще Мирового океана. Особенное внимание уделял Ю.М. Шокальский деятельности сети станций, которая до него находилась в довольно запущенном состоянии. По его докладу на Метеорологическом съезде в 1909 году было принято решение ввести на русской метеорологической сети новую термометрическую будку вместо громоздкой будки Вильда. На этом же съезде была принята предложенная им инструкция по наблюдению над морскими льдами. Ю.М. Шокальский вместе со своим помощником Л.Ф. Рудовицем блестяще наладил обработку и издание научных наблюдений. До сих пор эти толстые тома наблюдений, изданные при Ю.М. Шокальском, а затем при Л.Ф. Рудовице, являются незаменимыми справочниками для всех, кто занимается изучением морских побережий. В 1909 году Ю.М. Шокальским была организована Севастопольская морская обсерватория, выросшая в крупное научное учреждение. Тогда же под руководством Шокальского создаются первые прибрежные морские метеостанции для обеспечения мореплавателей прогнозами погоды.

В 1910 году Ю.М. Шокальскому было присвоено звание ординарного профессора Военно-морской академии. Профессором академии он оставался 20 лет – до 1930 года. Одновременно, как уже говорилось, он занимал должности библиотекаря Морского министерства (1887-1907) и заведующего метеочастью Главного гидрографического управления (1907-1912). В 1912 году он был произведен в генерал-лейтенанты.

Стоя во главе Гипсометрической комиссии, образованной при Русском географическом обществе, Шокальский продолжал работу по составлению гипсометрических карт отдельных районов и губерний. Под его редакцией была составлена и в 1909 году издана гипсометрическая карта Самарской луки. В 1914 году велись работы по составлению карт губерний и областей: Московской, Воронежской, Харьковской, Войска Донского и Херсонской. В 1913 году он составил гипсометрическую карту России для “Атласа Азиатской России” в масштабе 1:12 600 000. Позднее Шокальским была предпринята работа по составлению гипсометрической карты СССР в масштабе 1:2 500 000, он также руководил работами Главного геодезического управления по составлению гипсометрической карты Европейской части СССР и Кавказа в масштабе 1:1 500 000.

Когда в 1882 году Шокальского избрали действительным членом Русского географического общества, которое было в то время центром географических наук в России, во главе его стоял знаменитый географ П.П. Семенов Тян-Шанский. Общество вело интенсивную исследовательскую деятельность, ежегодно отправляло многочисленные экспедиции, из которых многие вошли в историю науки. Частые заседания общества с докладами об итогах путешествий, о научных новинках привлекали многочисленную аудиторию. Общество вело издательскую деятельность и имело прекрасную библиотеку. Петр Петрович Семенов Тян-Шанский – бессменный вице-президент общества в конце XIX века – умел находить талантливых людей и вовлекать их в работу общества. Он увидел любовь Ю.М. Шокальского к науке и стал выдвигать его.

Отделение физической географии было центром всей жизни Общества. Большая часть экспедиций (в частности, экспедиции Пржевальского) была связана с ним; при нем находилось большинство постоянных и временных комиссий Общества, значительная часть изданий относилась к кругу его вопросов. Еще в 1895 году, когда Шокальский был послан Географическим обществом официальным представителем на географический конгресс в Лондоне, П.П. Семенов Тян-Шанский с удовольствием отметил его успех, обусловленный прекрасным владением языками, широкой эрудицией и большим тактом, соединенными с ответственностью за представляемую науку. После смерти Семенова Тян-Шанского в 1914 году Шокальский фактически стал во главе Русского Географического общества, а в 1917 году был избран его президентом. Его деятельность в Обществе продолжалась 58 лет, из них 23 года он был президентом Общества. В 1931 году Ю.М. Шокальский был избран почетным Президентом Географического общества СССР и занимал этот пост до своей смерти. Ученый писал: «В среде членов Географического общества протекала вся моя жизнь, именно жизнь, а не карьера».

В 1917 году вышел капитальный труд Ю.М. Шокальского «Океанография» — классическая книга о мировом океане, о природе водной оболочки Земли. Основными достоинствами этой монографии, в которой Ю.М. Шокальский обобщил свои многолетние работы по изучению морей, являются глубокое толкование физико-географических процессов, высоконаучное содержание и исключительно доступная форма изложения. Эта книга – не столько курс его лекций, хотя она эти лекции отражала, сколько единственная в своем роде монография о Мировом океане, написанная блестящим мастером, знатоком вопроса и, главное, географом. В ней Ю.М. Шокальский впервые вводит понятие о едином Мировом океане и убедительно показывает это единство, рассматривает возможность проведения измерений и теоретических исследований всей совокупности явлений, совершающихся в Мировом океане. Оригинальность построения книги, широта мысли, огромная эрудиция автора, обеспечили «Океанографии» Ю.М. Шокальского огромный успех и всемирное признание, она была переиздана и имела большое значение для подготовки первых океанографов. Этот труд, являющийся гордостью не только российской, но и мировой науки, был удостоен премий Петроградской и Парижской Академий наук, а Академия наук СССР позднее удостоила ее своей премией. В 1933 году Ю.М. Шокальский выпустил второй вариант своей книги, написанный уже в форме учебника под названием «Физическая океанография».

В советское время перед ученым открылись широкие перспективы деятельности. Шокальского привлекли к работе в Комиссии по введению международной системы времени по часовым поясам. Поясное время было введено по всей нашей стране в 1919 году. С 1919 года Юлий Михайлович преподает в Петроградском университете, где в 1925 году становится профессором и Героем Труда, а в 1928 году основывает кафедру картографии, которая до сих пор является одной из ведущих кафедр факультета географии и геоэкологии СПбГУ. Одновременно с педагогической деятельностью в период 1925-1931 годов он возглавляет Государственный картографический институт.

В 1923-1926 годах Шокальский руководил океанографической экспедицией на Чёрном море. Он всегда относился к Черному морю с особым вниманием. Уже в 1890-1891 годах экспедиция И.Б. Шпиндлера, возникшая по инициативе Русского географического общества, то есть не без участия Ю.М. Шокальского, обнаружила ряд интересных особенностей в режиме Черного моря. До этого С.О. Макаров открыл механизм необычного обмена вод через порог Босфорского пролива (воды Черного моря идут по поверхности, а воды Мраморного моря по дну) и дал ему объяснение, ставшее теперь классическим. Но именно Шокальскому с его широким географическим кругозором было очевидно, что сделано еще очень мало, что необходимо систематически, всесторонне изучать и прибрежную, и открытую части моря, а главное, разобраться в этом сложном комплексе взаимосвязей. Создание монографии о Черном море было увлекательной задачей и с океанографической, и особенно с географической точек зрения. Учреждение Севастопольской морской обсерватории (1909) было в этом отношении первым шагом. Государство в крайне трудных условиях начала 1920-х годов смогло выделить Ю.М. Шокальскому специальное исследовательское судно. На этом судне четыре раза в год выполнялись «гидрологические разрезы» — наблюдения от поверхности до дна по определенным маршрутам, главным образом между Крымом и Анатолийским берегом. Эти «разрезы» должны были дать картину сезонных изменений из года в год по одним и тем же направлениям. Кроме того, с 1924 по 1927 год в распоряжение Ю.М. Шокальского выделялся на все лето отдельный специально оборудованный корабль с тренированной для гидрологических работ командой. Экспедиция, возглавляемая им, начала работу по изучению и раскрытию “загадки Черного моря”. Вскоре это море стало одним из наиболее полно и разносторонне изученных бассейнов в мире.

Черноморская экспедиция Шокальского собрала огромный материал. Она послужила образцом для последующих аналогичных экспедиций не только у нас, но и за границей. Ю.М. Шокальский особое внимание обращал на методическую сторону всех измерений. Все приборы специально приспосабливались к тем условиям, в которых нужно было работать. Обработанные первичные материалы публиковались в издаваемой Главным гидрографическим управлением серии «Наблюдения гидрографических экспедиций». Ю.М. Шокальский многократно докладывал общие итоги экспедиции; отдельные вопросы были темами статей его самого и его сотрудников. Но сам он так и не успел до конца обработать все полученные материалы и написать монографию о Черном море.

В 1920-е годы Шокальский продолжал преподавать в Морской академии (до 1930 года), был руководителем кафедры океанографии и возглавлял гидрографический факультет, создал единственный в стране Океанографический кабинет. В начале 1920-х годов он — член Ученого совета Северной научно-промысловой экспедиции ВСНХ, ставшего одним из ведущих центров общегеографического и геологического изучения Арктики. В 1923-1927 годах помимо океанографической экспедиции по комплексному изучению Черного моря, Шокальский исследовал Ладожское озеро, реки Вычегду, Тавду и др., занимался вопросами изучения и освоения Северного морского пути. Он выступил инициатором развития гидрографических исследований в арктических морях, стал одним из ведущих разработчиков научной программы освоения и использования Северного морского пути. Ю.М. Шокальский работал в Геодезическом комитете Госплана СССР и Главном управлении гидрометеорологической службы СССР, состоял членом комитета по подготовке и проведению 2-го Международного полярного года (1932-1933), где добился включения в программу исследований работ по океанографии, а на себя взял составление физической карты Северной полярной области.

Ю.М. Шокальский продолжал активную педагогическую деятельность в Военно-морской академии, Педагогическом и Географическом институтах, Ленинградском университете. В 1932 году он начал читать курс океанографии в Географическом институте, впоследствии – на географическом факультете ЛГУ, где с 1931 года была введена специальность „Океанография». Ю.М. Шокальский читал курсы «Общая океанография» и «Региональная океанография». С 1930 по 1941 год при отделении гидрологии, преобразованном в 1934 году в кафедру гидрологии, состоялось шесть выпусков океанографов, многие из которых, например, академик А.Ф. Трешников, стали ведущими отечественными исследователями полярных стран. Деятельность генерал-лейтенанта Ю.М. Шокальского была отмечена многими российскими и иностранными наградами, в том числе орденами Станислава 1-й степени, Владимира 3-й и 4-й степеней, бельгийским Кавалерским крестом, французским орденом Почетного легиона. В 1923 году Юлий Михайлович Шокальский был избран членом-корреспондентом, а в 1939 году — почетным академиком Академии наук СССР. Ему было присвоено звание Заслуженного деятеля науки РСФСР (1928).

В течение почти 50 лет мировая география испытывала на себе влияние Ю.Шокальского. Он был превосходным популяризатором науки, написал огромное количество очерков по истории географии и океанографии, активно участвовал в распространении географических знаний – еще в 1918 году читал публичные лекции о своих путешествиях для жителей Коломны, а в 1935 году – лекции пионерам в Петергофском лагере. Лекции в Военно-топографическом училище он сопровождал показом своей картографической коллекции. В 1938 году в целях популяризации географических знаний был создан специальный лекторий, в котором 10 ноября 1938 года состоялась первая лекция Ю.М. Шокальского и П.П. Померанцева. Шокальский писал: «Недостаточно только знать свой предмет, надо еще уметь излагать его ясно, просто и потому легко усвояемо слушателями. Такое изложение, конечно, отчасти есть природное дарование, но без глубокой непрерывной работы над собой нельзя научиться преподавать картинно, понятно и именно поэтому – красиво. Такое изложение предмета увлекает слушателей, западает им глубоко в ум и, следовательно, приносит им настоящее понимание и знание предмета».

В 1938 году под редакцией Ю.М. Шокальского вышел первый номер научно-популярного географического ежегодника «Глобус», предназначенного для детей среднего и старшего возраста. Как отмечала в воспоминаниях З.М. Шокальская, над редактированием «Глобуса» Юлий Михайлович работал очень усердно, внимательно прочитывая все корректуры и делая много указаний. Уже самая первая книжка «Глобуса» отражает стиль и взгляды Ю.М. Шокальского на популяризацию науки. Здесь имеются разделы «Наша Родина», «Завоевание Арктики и Антарктики», «Замечательные географы и путешественники», «Занимательная география», географический календарь и большой справочный отдел. Интересны материалы, посвященные географическим факультетам университетов и институтам Советского Союза, а также раздел «Что читать?». Обращают на себя внимание статьи об Испании с подробной географической картой (в эти годы в Испании шла борьба против фашистских мятежников) и рядом другая статья «Фашистская «переделка» географии» с картой гитлеровской Германии, на которой обозначены многочисленные тюрьмы, концлагеря, дома предварительного заключения.

Понимая, что для читателей ежегодника «Глобус» особенно интересны подвиги отважных исследователей, составители первого ежегодника поместили ряд статей о знаменитых советских полярниках. Их авторы – И.Д. Папанин, О.Ю. Шмидт, B.Ю. Визе подробно и очень романтично рассказывали о героической деятельности советских полярников.Очень полезным был «Словарь юного географа», помещенный в конце книжки. Редактируя «Глобус», Ю.М. Шокальский хорошо понимал, что дети, которые будут читать ежегодник, завтра будут вносить практический вклад в науку. Передовая статья первого выпуска «Глобуса» под заголовком «Посмотрите на карту СССР» заканчивается словами: «Будущие географы, инженеры, архитекторы, художники, врачи, строители, летчики, моряки – будущие хозяева великой Советской страны – оправдают надежды нашей партии, нашего правительства». В 1940 году, за два месяца до своей кончины, Ю.М. Шокальский продолжал работать над «Глобусом». Ему принадлежит общая научная редакция второй книжки ежегодника и статья в ней об экспедиции Беллинсгаузена. Ежегодник выходил более 50 лет, но в 1989 году его издание было прекращено.

Почетный член Академии наук СССР Ю.М. Шокальский был одним из крупнейших географов своего времени. Заслуженный деятель науки, доктор географических наук, почетный доктор географии трех университетов – Петербургского, Новороссийского (Одесса) и Казанского, он был почетным председателем Русского географического общества, почетным сотрудником Главного гидрографического управления, почетным членом или членом-корреспондентом 17 географических обществ и двух академий наук других стран, почти всех географических обществ земного шара. Ему были присуждены многочисленные медали и почетные награды, его лично знали и были с ним в переписке все крупнейшие географы мира. Начиная с 1895 года Шокальский был участником многих международных географических конгрессов, выставок и конференций. На каждом конгрессе он выступал с докладом об успехах русской науки, делая это с исключительной тщательностью и объективностью. Его блестящие по содержанию и по форме доклады привлекали внимание к себе, а вместе с тем и к русской науке. Он принадлежал не только географии, но всей науке.

Выдающийся географ и гидролог, основоположник отечественной океанографии, председатель Географического общества СССР академик Ю.М. Шокальский скончался 26 марта 1940 года в Ленинграде, в возрасте 83 лет, в результате инфаркта. Он был похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища. В 1940 году рядом захоронили прах его жены, Л.И. Шокальской (1859-1923), перенесенный с Новодевичьего кладбища. Надгробие в виде стелы с барельефным портретом (ск. Г.Ф. Ветютнев, арх. П.Д. Бункин) установлено в 1949 году. Прах матери академика, Е.Е. Шокальской (рожд. Керн), остался на Новодевичьем кладбище.

Именем Ю.М. Шокальского названо 12 географических объектов. Еще в 1911 году французский путешественник Шарко назвал именем Шокальского пролив на юго-востоке Земли Александра I в Антарктике, открытой русской экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена. В Арктике имя Шокальского носят: остров в проливе Карские ворота к северо-востоку от острова Вайгач (назван Варнеком в 1901); ледник в западной части Северного острова Новая Земля (Г.Я. Седовым в 1911); пролив между двумя островами в архипелаге Северная Земля (Б.А. Вилькицким в 1915); озеро на полуострове Канин (С.Г. Григорьевым в 1915); остров при входе в Обскую губу (комитетом Северного морского пути в 1925 году, «как знак признания забот, оказанных Ю.М. Шокальским началу проведения этого пути, начиная с 1893 г.»); теплое течение, идущее вокруг архипелага Шпицберген в Баренцевом море (Н.Н. Зубовым в 1930), а также бухта в Антарктиде, подводный хребет у о-ва Уруп и хребет на этом же острове Курильской гряды, ледники на Тянь-Шане, Алтае, пик на Тянь-Шане.

Ю.М. Шокальский прожил большую жизнь, которая продолжается в его трудах для науки, в многочисленных учениках. Он являлся одним из крупнейших географов XX века. Широкий кругозор, разносторонняя эрудиция, научная принципиальность и честность, преданность своей Родине – вот замечательные качества, определяющие яркую личность Ю.М. Шокальского.