Задания

Версия для печати и копирования в MS Word

Тип 6 № 159

i

Напишите имя главнокомандующего, осуществившего поход, обозначенный на схеме стрелками.

Спрятать пояснение

Пояснение.

Это поход татарского хана Батыя на Северо-восточную Русь в 1237—1238 гг.

Ответ: Батый.

Источник: РЕШУ ВПР: Вариант для подготовки 13.

Спрятать пояснение

1

Тип 7 № 160

i

Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1».

Источник: РЕШУ ВПР: Вариант для подготовки 13.

Пояснение

О проекте · Редакция · Правовая информация · О рекламе

© Гущин Д. Д., 2011—2023

https://ria.ru/20230102/pokhody-1842131639.html

Заграничные походы русской армии (1813-1814)

Заграничные походы русской армии (1813-1814) — РИА Новости, 02.01.2023

Заграничные походы русской армии (1813-1814)

Заграничные походы русской армии 1813-1814 годов – боевые действия русской армии совместно с прусскими, шведскими и австрийскими войсками по изгнанию войск… РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T00:55

2023-01-02T00:55

2023-01-02T00:55

справки

россия

франция

наполеон бонапарт

александр i

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842134646_0:116:796:564_1920x0_80_0_0_ff53b9e1af14b3ec96ec0347bfcc3c0a.jpg

Заграничные походы русской армии 1813-1814 годов – боевые действия русской армии совместно с прусскими, шведскими и австрийскими войсками по изгнанию войск французского императора Наполеона I из стран Европы.Для русских войск они были продолжением Отечественной войны 1812 года, которая началась 24 июня (12 июня по старому стилю) 1812 года вторжением в пределы Российской империи без объявления войны «Великой армии» Наполеона I, собранной французским императором с подвластной ему континентальной Европы. Под натиском наполеоновской армии отступление русских войск с боями в глубь страны продолжалось до осени 1812 года. В октябре после сражения на реке Чернишне (в районе села Тарутино, ныне Калужская область), в котором был разбит авангард «Великой армии», и кровопролитной битвы под Малоярославцем русская армия перешла в контрнаступление, освобождая захваченные неприятелем территории страны. В сражении при Березине (ныне река в Белоруссии) 26‑29 ноября (14-17 ноября по старому стилю) 1812 года русские войска нанесли решительное поражение «Великой армии», которая потеряла около 50 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Освобождение территории Российской империи от неприятеля завершилось 26 декабря (14 декабря по старому стилю) 1812 года, когда русские войска заняли пограничные города Белосток (ныне Польша) и Брест-Литовский (ныне Брест, Белоруссия). Наполеоновская армия потеряла в России более 500 тысяч человек, всю кавалерию и почти всю артиллерию. Потери русских войск составили около 300 тысяч человек. Разгром «Великой армии» и изгнание ее остатков из России коренным образом изменили военно-политическую обстановку в Европе. Российский император Александр I решил продолжить военную операцию на территории европейских государств в целях окончательного разгрома Наполеона, который после поражения в России стремился выиграть время и вновь создать массовую армию. Противником заграничных походов был главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов, понимавший, что выстоявшая в ходе наполеоновского нашествия Россия растеряла много военной силы, которая требовала восстановления, но заявить об этом государю полководец не мог. 2 января 1813 года (21 декабря 1812 года по старому стилю) Кутузов в приказе по армии поздравил войска с изгнанием врага из пределов России и призвал их «довершить поражение неприятеля на собственных полях его». Наступление русских войск началось в начале января 1813 года (в конце декабря 1812 года по старому стилю). Главный удар наносился по основной восточно-прусской группировке противника из района Ковно (ныне Каунас, Литва) в направлении Кенигсберга (ныне Калининград), Данцига (ныне Гданьск, Польша). На этом направлении была сосредоточена большая часть сил русской армии: армия адмирала Павла Чичагова с отдельным корпусом генерала Петра Витгенштейна и казачий корпус атамана Матвея Платова. На варшавском направлении из района Гродно и южнее наступление вели войска под общим командованием генерала Михаила Милорадовича. В центре между этими двумя группировками из района Меречь в направлении польского города Плоцка развивала наступление Главная армия, при которой находился главный штаб русской армии. Задача Главной армии состояла в недопущении соединения войск противника, находившихся в Восточной Пруссии и герцогстве Варшавском, и создании условия для разгрома их по частям.Казачий корпус Платова одним из первых, еще 14 декабря (2 декабря по старому стилю) 1812 года перешел Неман на границе Герцогства Варшавского и с ходу устремился к западу от Ковно на Кенигсберг, преследуя противника в восточной Пруссии. 5 января 1813 года (24 декабря 1812 года по старому стилю) авангард корпуса Витгенштейна, преследуя французов, вступил в Кенигсберг. Главная армия под командованием Кутузова 13 января (1 января по старому стилю) 1813 году тремя колоннами перешедшая по льду Неман, заняла Плоцк 5 февраля (24 января по старому стилю) 1813 года, а войска под командованием Милорадовича 8 февраля (27 января по старому стилю) – Варшаву. К концу января 1813 года вся территория Польши до реки Вислы была очищена от наполеоновских войск. К середине февраля русская армия, продвинувшись за полтора месяца на 750-800 километров, достигла реки Одер. 28 февраля (16 февраля по старому стилю) 1813 года Россия и Пруссия подписали Калишский договор о совместной войне с наполеоновской Францией, положивший начало созданию 6-й антифранцузской коалиции. 4 марта (20 февраля по старому стилю) русские войска взяли Берлин, отбросив французов за реку Эльба.В апреле 1813 года внезапно скончался главнокомандующий союзными армиями Михаил Кутузов. После его смерти пост главнокомандующего получил генерал от кавалерии Петр Витгенштейн. Весной 1813 года союзные войска потерпели неудачу сначала в Люценском сражении и были вынуждены оставить Лейпциг и Дрезден, а затем и в Бауценском сражении. После этого главнокомандующим вместо Витгенштейна был назначен Михаил Барклай де Толли.Успехи французской стороны вынудили союзников 4 июня (23 мая по старому стилю) заключить с императором Наполеоном перемирие, продолжавшееся до 10 августа (29 июля по старому стилю). Обе стороны использовали его для подтягивания резервов и подготовки к новым боям. Несмотря на успехи французской армии, в войну против Франции вступила Швеция. Австрия, разорвав отношения с Францией, также присоединилась к антифранцузской коалиции. Общая численность союзных армий на время возобновления военных действий составляла 492 тысячи человек (в том числе 173 тысячи русских). Они делились на три армии: Богемскую, Силезскую и Северную. Русские войска, имевшие опыт борьбы против наполеоновских войск, были распределены между всеми армиями союзников. В августе Силезская армия перешла в наступление к реке Кацбах (ныне река Качава), Богемская – на Дрезден.Наполеон I, сумевший увеличить численность своей армии до 440 тысяч человек, нанес поражение Богемской армии в Дрезденском сражении, но неудачами завершились его попытки взять Берлин. Посланный им корпус Доминика Вандама для окружения и уничтожения отходившей союзной Богемской армии был полностью разгромлен в сражении под Кульмом (ныне Хлумец, Чехия). Победа была одержана во многом благодаря русским войскам, которые сыграли в битве решающую роль. Одновременно с Кульмским сражением состоялось сражение на реке Кацбах, в котором союзные Силезская и Северная армии нанесли поражение французским войскам. Поражение под Кульмом вынудило Наполеона I отвести свои войска к Лейпцигу, где в октябре 1813 года он потерпел поражение в Лейпцигском сражении, вошедшем в историю под названием «Битва народов». С обеих сторон в нем участвовало свыше 500 тысяч человек: союзники – свыше 300 тысяч человек (в том числе 127 тысяч русских), 1385 орудий; наполеоновские войска – около 200 тысяч человек, 700 орудий. Наполеон понес в битве серьезные потери, что вынудило его к концу года оставить территорию Германии и уйти за Рейн. Лейпцигским сражением завершилась кампания 1813 года, важнейшими итогами которой явились образование могущественной антифранцузской коалиции и распад Рейнского союза (36 германских государств под протекторатом Наполеона), разгром вновь сформированной Наполеоном армии и освобождение Германии и Голландии. К началу кампании 1814 года в войсках союзников, развернувшихся на границах Франции по Рейну, насчитывалось около 460 тысяч человек, в том числе свыше 157 тысяч русских, которые по-прежнему распределялись среди союзных армий. В декабре 1813 – начале января 1814 года все три союзные армии форсировали Рейн и начали наступление в глубь Франции. Но Северная армия раздробилась, часть войск пошла в Данию, другие корпуса отправились очищать Голландию от французских гарнизонов и лишь позднее присоединились к остальным армиям. Основные сражения кампании 1814 года развернулись между русско-прусскими корпусами (Силезская армия) и Наполеоном. В то время как бывшая Богемская, теперь Главная армия ограничилась вспомогательной ролью. Основные боевые действия проходили в бассейне рек Марна и Сена. Первое крупное столкновение произошло 29 января (17 января по старому стилю) 1814 года под Бриенном, где Наполеону удалось потеснить полки Силезской армии. Через три дня его войска потерпели поражение у Ла-Ротьера. В первой половине февраля французский император последовательно одержал ряд побед над Силезской и Главной армиями, вынудив их к отходу. Лишь 27 февраля (15 февраля по старому стилю) 1814 года в сражении при Бар-сюр-Об войска союзников остановили продвижение французов. Неудачи обострили разногласия в лагере союзников, что отрицательно сказалось на ведении военных действий. В целях укрепления коалиции 10 марта (26 февраля по старому стилю) 1814 года между Великобританией, Россией, Австрией и Пруссией был подписан Шомонский трактат, по которому стороны обязались не вступать с Францией в сепаратные переговоры о мире, оказывать военную помощь друг другу и сообща разрешать вопросы о будущем Европы. Этим договором были заложены основы Священного союза (союз европейских монархов). 7 марта (23 февраля по старому стилю) Наполеон атаковал позиции Силезской армии на Краонских возвышенностях, на которых оборонялись две русские дивизии. Используя выгодный рубеж, они отразили наступление французов, но затем по приказу командующего Силезской армии, принявшего решение на отвод своих войск, оставили занимаемые позиции. Это сражение рассматривается как одно из самых кровопролитных за всю кампанию, если оценивать удельное число убитых и раненых.Русские дивизии потеряли почти треть личного состава. После побед союзников при Лане (ныне Лаоне) и при Арси-сюр-Об началось наступление союзных армий на Париж, к которому они подступили 29 марта (17 марта по старому стилю). На следующий день союзные войска начали его штурм с севера и северо-востока. Битва за Париж длилась несколько часов. Кампания 1814 года окончилась капитуляцией Парижа 30 марта (18 марта по старому стилю). 6 апреля (25 марта по старому стилю) в Фонтенбло Наполеон подписал отречение от престола, а затем был сослан на остров Эльба. Королем Франции стал Людовик XVIII. 30 мая (18 мая по старому стилю) 1814 года между союзниками и Францией был подписан Парижский мирный договор. Войска коалиции (в том числе русская армия) покинули французские пределы. Окончательно судьба побежденной Франции была решена в 1815 году на Венском конгрессе, в котором приняли участие представители всех европейских держав, кроме Турции. Целями Конгресса были: восстановление дореволюционных порядков в Европе, в первую очередь реставрация свергнутых династий; территориальный передел в интересах держав-победительниц; создание гарантий против возвращения к власти Наполеона и возобновления Францией завоевательных войн. В рамках этого мероприятия были заключены договоры, закрепившие политическую раздробленность Германии и Италии; Варшавское герцогство было разделено между Россией, Пруссией и Австрией. Франция лишена своих завоеваний. В сентябре 1815 года постановления Венского конгресса дополнены актом о создании Священного союза европейских монархий, в который вошли Австрия, Пруссия и Россия.В ноябре 1815 года к союзу присоединилась Франция, а затем еще ряд других европейских государств. Целью Священного союза являлось обеспечение незыблемости решений Венского конгресса 1814-1815 годов. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

россия

франция

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2023

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842134646_0:0:753:564_1920x0_80_0_0_e97dc9c378479707f3e4ba69cc0d2c0e.jpg

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

справки, россия, франция, наполеон бонапарт, александр i

Справки, Россия, Франция, Наполеон Бонапарт, Александр I

Заграничные походы русской армии 1813-1814 годов – боевые действия русской армии совместно с прусскими, шведскими и австрийскими войсками по изгнанию войск французского императора Наполеона I из стран Европы.

Для русских войск они были продолжением Отечественной войны 1812 года, которая началась 24 июня (12 июня по старому стилю) 1812 года вторжением в пределы Российской империи без объявления войны «Великой армии» Наполеона I, собранной французским императором с подвластной ему континентальной Европы.

Под натиском наполеоновской армии отступление русских войск с боями в глубь страны продолжалось до осени 1812 года.

В октябре после сражения на реке Чернишне (в районе села Тарутино, ныне Калужская область), в котором был разбит авангард «Великой армии», и кровопролитной битвы под Малоярославцем русская армия перешла в контрнаступление, освобождая захваченные неприятелем территории страны. В сражении при Березине (ныне река в Белоруссии) 26‑29 ноября (14-17 ноября по старому стилю) 1812 года русские войска нанесли решительное поражение «Великой армии», которая потеряла около 50 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Освобождение территории Российской империи от неприятеля завершилось 26 декабря (14 декабря по старому стилю) 1812 года, когда русские войска заняли пограничные города Белосток (ныне Польша) и Брест-Литовский (ныне Брест, Белоруссия). Наполеоновская армия потеряла в России более 500 тысяч человек, всю кавалерию и почти всю артиллерию. Потери русских войск составили около 300 тысяч человек.

Разгром «Великой армии» и изгнание ее остатков из России коренным образом изменили военно-политическую обстановку в Европе. Российский император Александр I решил продолжить военную операцию на территории европейских государств в целях окончательного разгрома Наполеона, который после поражения в России стремился выиграть время и вновь создать массовую армию. Противником заграничных походов был главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов, понимавший, что выстоявшая в ходе наполеоновского нашествия Россия растеряла много военной силы, которая требовала восстановления, но заявить об этом государю полководец не мог.

2 января 1813 года (21 декабря 1812 года по старому стилю) Кутузов в приказе по армии поздравил войска с изгнанием врага из пределов России и призвал их «довершить поражение неприятеля на собственных полях его».

Наступление русских войск началось в начале января 1813 года (в конце декабря 1812 года по старому стилю). Главный удар наносился по основной восточно-прусской группировке противника из района Ковно (ныне Каунас, Литва) в направлении Кенигсберга (ныне Калининград), Данцига (ныне Гданьск, Польша). На этом направлении была сосредоточена большая часть сил русской армии: армия адмирала Павла Чичагова с отдельным корпусом генерала Петра Витгенштейна и казачий корпус атамана Матвея Платова. На варшавском направлении из района Гродно и южнее наступление вели войска под общим командованием генерала Михаила Милорадовича. В центре между этими двумя группировками из района Меречь в направлении польского города Плоцка развивала наступление Главная армия, при которой находился главный штаб русской армии. Задача Главной армии состояла в недопущении соединения войск противника, находившихся в Восточной Пруссии и герцогстве Варшавском, и создании условия для разгрома их по частям.

Казачий корпус Платова одним из первых, еще 14 декабря (2 декабря по старому стилю) 1812 года перешел Неман на границе Герцогства Варшавского и с ходу устремился к западу от Ковно на Кенигсберг, преследуя противника в восточной Пруссии.

5 января 1813 года (24 декабря 1812 года по старому стилю) авангард корпуса Витгенштейна, преследуя французов, вступил в Кенигсберг. Главная армия под командованием Кутузова 13 января (1 января по старому стилю) 1813 году тремя колоннами перешедшая по льду Неман, заняла Плоцк 5 февраля (24 января по старому стилю) 1813 года, а войска под командованием Милорадовича 8 февраля (27 января по старому стилю) – Варшаву. К концу января 1813 года вся территория Польши до реки Вислы была очищена от наполеоновских войск. К середине февраля русская армия, продвинувшись за полтора месяца на 750-800 километров, достигла реки Одер.

28 февраля (16 февраля по старому стилю) 1813 года Россия и Пруссия подписали Калишский договор о совместной войне с наполеоновской Францией, положивший начало созданию 6-й антифранцузской коалиции.

4 марта (20 февраля по старому стилю) русские войска взяли Берлин, отбросив французов за реку Эльба.

В апреле 1813 года внезапно скончался главнокомандующий союзными армиями Михаил Кутузов. После его смерти пост главнокомандующего получил генерал от кавалерии Петр Витгенштейн. Весной 1813 года союзные войска потерпели неудачу сначала в Люценском сражении и были вынуждены оставить Лейпциг и Дрезден, а затем и в Бауценском сражении. После этого главнокомандующим вместо Витгенштейна был назначен Михаил Барклай де Толли.

Успехи французской стороны вынудили союзников 4 июня (23 мая по старому стилю) заключить с императором Наполеоном перемирие, продолжавшееся до 10 августа (29 июля по старому стилю). Обе стороны использовали его для подтягивания резервов и подготовки к новым боям.

Несмотря на успехи французской армии, в войну против Франции вступила Швеция. Австрия, разорвав отношения с Францией, также присоединилась к антифранцузской коалиции. Общая численность союзных армий на время возобновления военных действий составляла 492 тысячи человек (в том числе 173 тысячи русских). Они делились на три армии: Богемскую, Силезскую и Северную. Русские войска, имевшие опыт борьбы против наполеоновских войск, были распределены между всеми армиями союзников. В августе Силезская армия перешла в наступление к реке Кацбах (ныне река Качава), Богемская – на Дрезден.

Наполеон I, сумевший увеличить численность своей армии до 440 тысяч человек, нанес поражение Богемской армии в Дрезденском сражении, но неудачами завершились его попытки взять Берлин. Посланный им корпус Доминика Вандама для окружения и уничтожения отходившей союзной Богемской армии был полностью разгромлен в сражении под Кульмом (ныне Хлумец, Чехия).

Победа была одержана во многом благодаря русским войскам, которые сыграли в битве решающую роль.

Одновременно с Кульмским сражением состоялось сражение на реке Кацбах, в котором союзные Силезская и Северная армии нанесли поражение французским войскам.

Поражение под Кульмом вынудило Наполеона I отвести свои войска к Лейпцигу, где в октябре 1813 года он потерпел поражение в Лейпцигском сражении, вошедшем в историю под названием «Битва народов». С обеих сторон в нем участвовало свыше 500 тысяч человек: союзники – свыше 300 тысяч человек (в том числе 127 тысяч русских), 1385 орудий; наполеоновские войска – около 200 тысяч человек, 700 орудий. Наполеон понес в битве серьезные потери, что вынудило его к концу года оставить территорию Германии и уйти за Рейн.

Лейпцигским сражением завершилась кампания 1813 года, важнейшими итогами которой явились образование могущественной антифранцузской коалиции и распад Рейнского союза (36 германских государств под протекторатом Наполеона), разгром вновь сформированной Наполеоном армии и освобождение Германии и Голландии.

К началу кампании 1814 года в войсках союзников, развернувшихся на границах Франции по Рейну, насчитывалось около 460 тысяч человек, в том числе свыше 157 тысяч русских, которые по-прежнему распределялись среди союзных армий. В декабре 1813 – начале января 1814 года все три союзные армии форсировали Рейн и начали наступление в глубь Франции. Но Северная армия раздробилась, часть войск пошла в Данию, другие корпуса отправились очищать Голландию от французских гарнизонов и лишь позднее присоединились к остальным армиям.

Основные сражения кампании 1814 года развернулись между русско-прусскими корпусами (Силезская армия) и Наполеоном. В то время как бывшая Богемская, теперь Главная армия ограничилась вспомогательной ролью.

Основные боевые действия проходили в бассейне рек Марна и Сена. Первое крупное столкновение произошло 29 января (17 января по старому стилю) 1814 года под Бриенном, где Наполеону удалось потеснить полки Силезской армии. Через три дня его войска потерпели поражение у Ла-Ротьера. В первой половине февраля французский император последовательно одержал ряд побед над Силезской и Главной армиями, вынудив их к отходу. Лишь 27 февраля (15 февраля по старому стилю) 1814 года в сражении при Бар-сюр-Об войска союзников остановили продвижение французов.

Неудачи обострили разногласия в лагере союзников, что отрицательно сказалось на ведении военных действий. В целях укрепления коалиции 10 марта (26 февраля по старому стилю) 1814 года между Великобританией, Россией, Австрией и Пруссией был подписан Шомонский трактат, по которому стороны обязались не вступать с Францией в сепаратные переговоры о мире, оказывать военную помощь друг другу и сообща разрешать вопросы о будущем Европы. Этим договором были заложены основы Священного союза (союз европейских монархов).

7 марта (23 февраля по старому стилю) Наполеон атаковал позиции Силезской армии на Краонских возвышенностях, на которых оборонялись две русские дивизии. Используя выгодный рубеж, они отразили наступление французов, но затем по приказу командующего Силезской армии, принявшего решение на отвод своих войск, оставили занимаемые позиции. Это сражение рассматривается как одно из самых кровопролитных за всю кампанию, если оценивать удельное число убитых и раненых.

Русские дивизии потеряли почти треть личного состава.

После побед союзников при Лане (ныне Лаоне) и при Арси-сюр-Об началось наступление союзных армий на Париж, к которому они подступили 29 марта (17 марта по старому стилю). На следующий день союзные войска начали его штурм с севера и северо-востока. Битва за Париж длилась несколько часов.

Кампания 1814 года окончилась капитуляцией Парижа 30 марта (18 марта по старому стилю). 6 апреля (25 марта по старому стилю) в Фонтенбло Наполеон подписал отречение от престола, а затем был сослан на остров Эльба. Королем Франции стал Людовик XVIII. 30 мая (18 мая по старому стилю) 1814 года между союзниками и Францией был подписан Парижский мирный договор.

Войска коалиции (в том числе русская армия) покинули французские пределы.

Окончательно судьба побежденной Франции была решена в 1815 году на Венском конгрессе, в котором приняли участие представители всех европейских держав, кроме Турции. Целями Конгресса были: восстановление дореволюционных порядков в Европе, в первую очередь реставрация свергнутых династий; территориальный передел в интересах держав-победительниц; создание гарантий против возвращения к власти Наполеона и возобновления Францией завоевательных войн.

В рамках этого мероприятия были заключены договоры, закрепившие политическую раздробленность Германии и Италии; Варшавское герцогство было разделено между Россией, Пруссией и Австрией. Франция лишена своих завоеваний.

В сентябре 1815 года постановления Венского конгресса дополнены актом о создании Священного союза европейских монархий, в который вошли Австрия, Пруссия и Россия.

В ноябре 1815 года к союзу присоединилась Франция, а затем еще ряд других европейских государств. Целью Священного союза являлось обеспечение незыблемости решений Венского конгресса 1814-1815 годов.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Наполеон, вернувшийся во Францию после неудачной кампании в России, ещё более года бился с шестой коалицией.

Начало похода

13 января 1813 года русская армия пересекла реку Неман — границу Российской империи. Незадолго до этого солдаты, окончившие кампанию 1812 года под командованием Михаила Кутузова, зимовали неподалёку от Вильно. В это же время рядом с Литвой казаки успешно продолжали биться с остатками войск Наполеона Бонапарта.

Русская армия переходит через Неман. (eadaily.com)

В феврале русские войска без боя вошли в Варшаву. Австрийцы в этот же промежуток времени отошли в южную сторону, предав Наполеона, на стороне которого они воевали. Вместе с ними из числа союзных французскому императору государств вышло Герцогство Варшавское, ранее поставившее в состав Великой армии около 15 тысяч воинов, сражавшихся против России.

В это время Наполеон, несколько месяцев назад вернувшийся на территорию Франции, уже успел призвать в новую армию 140 тысяч молодых людей, готовых отдать жизнь за императора. Также, желая повысить численность вооружённых сил, пострадавших в ходе войны в России, Бонапарт приказал перевести из Национальной гвардии сто тысяч мужчин в регулярную армию. Моряков перевели в пехоту, а полки из Испании прибыли в качестве подкрепления.

Новая армия была готова к бою к весне 1813 года. Наполеон вновь возглавил французских сынов отечества, двинувшись в сторону Лейпцига. По пути он соединился с войсками генерала Эжена де Богарне. Согласно плану, французские полки, превосходящие численно противников, должны были отбросить русскую армию и подчинить воле Наполеона восставшую Пруссию. Эти немецкие земли рассматривали усилившуюся Россию как союзника, способного в ходе совместных боевых действий помочь получить независимость. Вскоре страны подписали договор о союзничестве, 27 марта 1813 года Пруссия официально объявила о начале войны с Францией. Интересно, что германские княжества, расположенные за Эльбой, сохраняли верность французскому монарху.

Армия, которой руководил Кутузов, месяц провела в районе Варшавского Герцогства. Михаил Илларионович открыто высказывал мнение о бессмысленности боёв за освобождение прусских земель. Однако слова главнокомандующего не влияли на поставленные императором Александром I цели. Поэтому, вопреки мнению Кутузова, русские вместе с армией Пруссии в апреле отвоевали ряд немецких городов.

Однако к концу месяца ситуация омрачилась. 28 апреля от болезни умер Кутузов, на место которого поставили Петра Витгенштейна.

Война шестой коалиции: основные битвы

Согласно ранее продуманному плану Кутузова, основная масса солдат союзников должна была находиться в Лейпциге для сражения с обновлённой армией Франции. 2 мая началась масштабная битва. Атаки русских частей развивались медленно, из-за чего не приносили успеха. Наполеон быстро отреагировал на эту ошибку и отправил корпус маршала Мишеля Нея на фланг. А после этого постепенно ещё несколько частей прибыли помочь Нею. Французские войска количественно превосходили русские и прусские силы, которые были вынуждены отступить. Потери союзников убитыми и ранеными составили до 20 тысяч человек, французов — 15 тысяч. Однако полностью расправиться с соперниками наполеоновская армия не смогла: кавалерийские отряды, способные догнать отступавших, не имели большого количества людей в своих рядах.

К середине мая союзники отступили к восточной окраине Саксонии. Наполеон направил войска за ними, и 20−21 мая произошла битва при Бауцене. Наполеон вновь воспользовался силой фланга Нея, однако на этот раз уже русские войска воспользовались медлительностью французов, и союзникам удалось избежать окружения. Наполеон занял Бауцен, но недостаток конницы продолжал мучать императора. После успеха в битве при Бауцене французская армия потерпела поражение. Русские войска успешно оборонялись. Руководил ими Барклай-де-Толли, который после этого стал главнокомандующим императорской армии.

Вскоре дела Наполеона начали ухудшаться. Немногочисленная армия продолжала терять бойцов в маленьких сражениях. Войну Франции объявила сначала Швеция, а позже страна-союзник Бонапарта Австрия вступила в противостояние на стороне русских и пруссаков. Летом Наполеон, осознав гибельность своего положения, подписал Плейсвицкое перемирие, дав войскам восстановиться.

Однако и союзники не просто так потратили время перемирия. Окончательно сформировалась шестая коалиция, в которую, помимо России, Швеции, Австрии и Пруссии, вошла Англия — старый враг Бонапарта. Численность войск этого союза составила почти 500 тысяч человек. В это же время под французскими знамёнами билось чуть больше 150 тысяч мужчин.

В августе войска шестой коалиции, превосходившие французов на несколько десятков тысяч человек, схлестнулись с Наполеоном в Дрездене. Плохая связь между союзниками и их тактические недопонимания сыграли на руку французскому императору — его войска успешно сражались с русскими и австрийцами. Противники шестой коалиции, несмотря на численное превосходство союзников, перешли в наступление и сбросили в овраг австрийцев. Из-за плохой погоды — в дни Дрезденского сражения шёл сильный ливень — солдатам приходилось биться преимущественно холодным оружием. Союзники были вынуждены отступить, они потеряли чуть меньше 40 тысяч человек, а французы — около 9 тысяч. И это был один из последних военных триумфов Наполеона.

После Дрезденского сражения русские войска несколько дней защищали деморализованные союзнические части от атак наполеоновских солдат. Подчинённые Алексея Ермолова и Барклая-де-Толли успешно спасли десятки тысяч союзников, разгромив французов, потерявших в четыре раза больше человек, чем их оппоненты. Также через пару недель провалилось французское наступление на Берлин.

Осенью в стан союзников пришло около 60 тысяч солдат из Польской армии, возглавляемой Леонтием Беннигсеном. За Наполеона же начала сражаться Бавария. Новые войска позволили Наполеону перейти к оборонительной тактике ведения боя.

Стянутые к Лейпцигу войска Бонапарта вскоре приняли участие в бою, предрешившем судьбу всего заграничного похода русской армии. В октябре под Лейпцигом шестая коалиция, имевшая в распоряжении более 300 тысяч солдат, сразилась с 200 тысячами воинов, присягнувших Наполеону. В историю это событие вошло как «Битва народов» из-за разнообразия втянутых в конфликт наций и масштаба боя.

Изначально наполеоновские войска успешно отбивали южные границы города от австрийцев. Контратака маршала Мюрата опрокинула центральные позиции союзников. Наполеон был в шаге от победы, но казаки и гренадеры, подоспевшие на помощь, остановили атаку французской конницы в 800 метрах от ставки Александра I. К вечеру того же дня войска Блюхера оттеснили французских солдат. В первый день сражения, 16 октября, обе стороны потеряли примерно по 30 тысяч человек. Следующий день прошёл мирно, все готовились к решающему этапу сражения.

18 октября произошло крупнейшее сражение в истории наполеоновских войн. 500 тысяч человек сошлись на одном поле. Французские войска были побеждены количественно, но Наполеону удалось организовать отступление на запад, на территорию Франции. Немаловажную роль сыграли в этой победе именно русские солдаты.

Взятие Парижа

1 января 1814 года вместе с Александром I русские перешли Рейн. Наполеон, у которого было под рукой лишь 40 тысяч человек, пытался какое-то время ещё давать отпор союзникам, но поражение уже было очевидно.

Два месяца, умело отбиваясь от австрийцев, русских, пруссаков и англичан, французы оттягивали момент капитуляции. Французские солдаты сражались в основном у берегов Сены с маленькими частями армии шестой коалиции, так как масштабные бои дать не позволяло количество. Неожиданные успешные действия Наполеона против Блюхера вынудили союзников в один момент даже предложить перемирие. Но Наполеон отказался от этого: император понимал, что этот договор станет недействителен в тот момент, когда того захочет шестая коалиция. Также он не хотел отказываться от французских сфер влияния в Европе.

В марте союзники решили отказаться от какого-либо перемирия с Францией. В это время Наполеон теснил русские войска Михаила Воронцова. Именно тогда у Блюхера появилось время и пространство для манёвров. К концу месяца войска шестой коалиции уже держали путь на Париж. 25 марта союзники уничтожили почти весь отряд Национальной гвардии. Французы продолжали отходить к Парижу. Наполеон уже спешил в столицу, но прибыл туда слишком поздно.

Первое отречение Наполеона. (topwar.ru)

29 марта союзники подошли к обороняющим Париж войскам. Через два дня столица капитулировала. В этот же день русские и пруссаки триумфально вошли в Париж.

Наполеон, не успевший приехать в Париж во время боёв у города, долго сомневался в том, стоит ли ему отрекаться от престола. На этом решении настояли маршалы императора. 6 апреля Наполеон впервые отрёкся от власти. В этот же день Людовик XVIII стал новым правителем Франции, потерявшей былое влияние на Европу. Наполеон же отправился в первую ссылку на остров Эльбу. Российская империя с этого момента стала одной из наиболее авторитетных держав мира.

Предпосылки походов

В 1796 году Северная Италия была оккупирована французскими войсками под руководством бригадного генерала Наполеона Бонапарта. Он разгромил австрийские войска и также захватил Ионический архипелаг. Австрия не смогла продолжить боевые действия и подписала с французами мирный договор. Французы начали перекраивать захваченные земли, создавая новые республики, которые были от них зависимы. В 1798 году, продолжая наращивать свои военные успехи, Франция нанесла удар по британским владениям на Ближнем Востоке. Все это послужило ускорением для создания нового антифранцузского блока. В него вошли Великобритания, Австрия, Неаполитанское королевство, Россия и Османская империя. В соответствии с договором, заключенным с Великобританией, Российская империя имела следующую цель: «действительнейшими мерами положить предел успехам французского оружия и распространению правил анархических; принудить Францию войти в прежние границы и тем восстановить в Европе прочный мир и политическое равновесие».

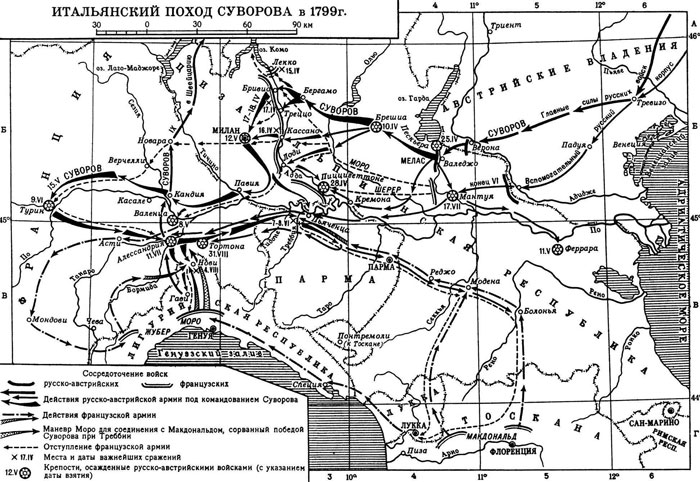

Итальянский поход

Итальянский поход – это боевые действия русско-австрийской армии во главе с А. В. Суворовым против французской армии в Северной Италии. Александр Васильевич в это время был в вынужденной отставке и жил в своем имении – селе Кончанском. Вернуть Суворова в войска Павел I решил по просьбе австрийского императора Франца II. Павел дал Александру Васильевичу большие полномочия. «Веди войну как знаешь» – такие были его напутственные слова. 3 (14) апреля Суворов прибыл в войска, находившиеся в Вероне, а через пять дней они вышли в поход. Был обнародован манифест Суворова, в котором он объявил, что прибыл для восстановления прежнего порядка в Италии.

В первом крупном сражении на реке Адде 16 (27) апреля он разбил французские войска и на следующий день вошел в Милан. 15 (26) мая был захвачен Турин, в июне – разгромлены войска маршала Макдональда. В то же самое время русский морской десант из 500 человек, вместе с неаполитанскими ополченцами освобождает Неаполь. В августе французы отошли к городу Нови. Здесь их войска были окончательно разбиты, и остатки отошли к Генуе.

Освобождение Северной Италии было завершено. На всю эту операцию у Суворова ушло четыре месяца. Его имя в то время было самым знаменитым в Европе, а Павел I возвел выдающегося полководца в достоинство князя италийского.

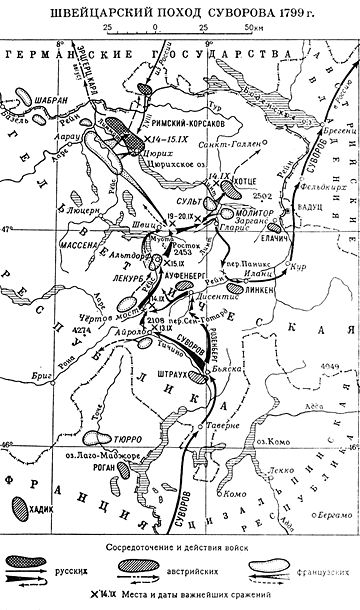

Швейцарский поход

Пока Суворов воевал в Италии, английские дипломаты убедили Павла I в том, что надо продолжить боевые действия в Швейцарии, а уже потом пойти на Францию.

Новый приказ воодушевил французов, которые уже приготовились к войне на своей территории. В Италии оставались только войска Австрии, которая имела виды на эти земли.

Закончившаяся Итальянская кампания была использована российскими союзниками в своих корыстных целях. Россия воевала в Европе за чужие интересы.

В направлении к Швейцарии Суворов двинулся 31 августа (10 сентября) 1799 года. Весь этот поход стал чередой больших и малых сражений, постоянных проявлений героизма русских войск. Австрийцы должны были осуществить материальную подготовку похода. Но по традиции они ничего не сделали, и наши воины были вынуждены сами обеспечивать необходимые приготовления.

А.Е. Коцебу. Переход Суворова через Чёртов мост

12 (23) сентября Суворов атаковал французские войска у перевала Сен-Готард и долины реки Рёйс. Русские смогли справиться и с французами, и с природными преградами. Особую сложность представляли Чёртов мост и Урзернская дыра, которые суворовские «чудобогатыри» также геройски преодолели.

Перейдя Альпы, наши войска попали в окружение. Суворов принял решение с боями прорываться в Австрию через превосходящие силы противника и снежные горы. Эта операция была успешно проведена. Совершив в сложнейших условиях переход через перевал Паникс, русские войска вышли к австрийской границе. Сам Суворов охарактеризовал этот переход так: «Русский штык прорвался сквозь Альпы».

Итоги походов

До настоящего времени историки затрудняются найти в мировой истории аналоги Швейцарскому походу Суворова. Войска под его командованием за 16 дней прошли 300 километров, преодолели семь перевалов при постоянных боях и не потерпели ни одного поражения. Суворов в тяжелейших условиях спас армию. За высокий полководческий талант ему было присвоено высшее воинское звание генералиссимуса.

Итальянский и Швейцарский походы Суворова имели целью разгром французской армии. К сожалению, героические усилия нашей армии не привели к достижению этой цели, но не по ее вине. Практически вся европейская общественность и военные считали, что основная проблема была в действиях австрийцев.

История любого народа характеризуется периодами процветания и угнетения. Русь не исключение. После Золотого века под правлением могущественных и умных князей начался период междоусобных войн за место правителя. Трон был один, а претендентов много.

Могущественное государство страдало от вражды сыновей и внуков княжеской крови, их братьями и дядьками. В этот период Батый организовал походы своего войска. Отсутствие единства и взаимопомощи сделали походы Батыя на Русь успешными. Города в те времена были слабыми: крепости постарели, дефицит денег, подготовка воинов не проводилась. Обыкновенные горожане и селяне стали на защиту своих домов. Они не имели военного опыта и не были знакомы с оружием.

К другим причинам поражения относят хорошую подготовку и организованность Батыя. Еще во времена Чингиз-хана разведчики рассказывали про богатство городов Руси и их слабость. В качестве разведывательной операции оказался поход к реке Калке (битва 31 мая 1223) . Сила и строжайшая дисциплина помогли победить монголо-татарам. После захвата Китая в их руках появились новейшие технологии без существовавших аналогов в мире.

Первый поход Батыя на Русь и его результаты

Монголы дважды вторгались на Русь. Первый поход Батыя на Русь происходил в 1237-1238 годах. Во главе монголо-татарского войска стоял внук Чингиз-хана – Джучи-Бату (Батый). В своей власти он имел западную часть земель.

Гибель Чингиз-хана передвинула военные походы на некоторое время. За это время силы монгол значительно выросли. Сыновьям хана удалось подчинить Северный Китай и Волжскую Булгарию. Войско полководцев пополнились кипчаками.

Первое вторжение не было оказалось неожиданностью для Руси. В летописях подробно описывают этапы передвижения монгол до их похода на Русь. В городах шла активная подготовка к нашествию орды. Русские князья не забыли битву на Калке, но они надеялись разгромить опасного противника легко и быстро. Но военные силы Батыя были огромны – до 75 тысяч хорошо оснащенных воинов.

В конце 1237 года орда перешла Волгу и стала у границ Рязанского княжества. На предложения Батыя о покорении и постоянной выплате дани рязанцы категорически отказались. Рязанское княжество просила военной помощи у князей Руси, но не получило его. Бои продолжались 5 дней. Столица пала и была полностью уничтожена. Население, включая княжескую семью, было убито. Аналогичное произошло с рязанскими землями.

На этом первый поход Батыя не закончился. Войско пошло на Владимирское княжество. Князь успел послать свою дружину под Коломну, но там ее полностью разгромили. Батый пошел на небольшой в то время город – Москву. Она героически сопротивлялась под руководством Филиппа Нянка. Город простоял 5 дней. В начале февраля войско монгол подошло к Владимиру и осадило его. Войти в город через Золотые ворота не удалось, пришлось делать дыры в стене. В летописях описаны жуткие картины грабежей и насилия. Митрополит, семья князя и другие люди спрятались в Успенском соборе. Их безжалостно подожгли. Смерть людей была медленной и долгой – от дыма и огня.

Сам князь с владимирским войском и Юрьевскими, Углицкими, Ярославскими и Ростовскими полками подался на север для сопротивления орде. В 1238 году все полки князя были уничтожены вблизи реки Сить.

Орда встретила сильное сопротивление Торжа и Козельска. Города брали более недели каждый. Боясь таяния снегов, хан повернул назад. Новгород уцелел в этом походе Батыя. Некоторые историки полагают, что новгородский князь смог откупиться от сражения с монгола-татарами. Существует версия о том, что Батый и А. Невский являются одним и тем же человеком. Так как Новгород был городом Александра, то он не разорил его.

Что бы там не случилось, но хан повернул назад и покинул Русь. Отход был похож на облаву. Войско было разделено на отряды и «сетью» шла по небольшим населенным пунктам, громя и забирая все ценное.

В половецких землях орда отходила от потерь и собирала силы для нового похода.

Второй поход Батыя на Русь и его результаты

Второе вторжение происходило в 1239-1240 годах. Весной Батый пошел на южную Русь. Уже в марте орда завладела Переяславлем, в середине осени Черниговом. Второй поход Батыя на Русь знаменит взятием столицы Руси – Киева.

Каждое городская крепость пускала все свои силы на борьбу с врагом. Однако неравенство сил было очевидным. Многие летописи хранят записи о героическом поведении русских воинов. Во время нашествия Батыя Киевом правил Даниил Галицкий. Во время сражений за город князь отсутствовал в нем. Войско было под командованием воеводы Дмитрия. Батый предложил Киеву мирно покориться и выплачивать дань, но горожане отказались. С помощью громоздких стенобитных приспособлений монголы прошли в город и оттеснили жителей. Оставшиеся защитники собрались на Детинце и построили новое укрепление. Однако и он не выдержал мощного удара монгол. Последней могильной плитой жителей Киева оказалась Десятинная церковь. Воевода выжил в этом сражении, но был сильно ранен. Батый помиловал его за героическое поведение. Подобная практика была широко распространена среди монгол с древних времен. Дмитрий участвовал в походах Батыя на Европу.

Далее путь монгольского полководца лежал на Запад. По дороге были захвачены Галицко-Волынское княжество и часть Венгрии и Польши. Войска вышли к Адриатическому морю. Скорее всего, поход продолжался бы и далее, но неожиданная смерть кагана вынудила внука Чингиз-хана вернуться в родные земли. Он хотел участвовать в курултае, где произойдут выбор нового кагана.

Повторно собрать огромное военное войско уже не удалось. По этой причине орда не покорила Европу. Весь удар взяла на себя Русь. Военные действия сильно ее потрепали и измотали.

Итоги походов Батыя на Русь

Два похода орды принесли множественные потери русской земли. Однако древнерусская цивилизация смогла устоять, народность сохранилась. Многие княжества разрушили и разорили, людей убили или забрали в плен. Из 74 городов 49 было стерты с лица земли. Половина из них не вернули свое обличие или вовсе не были построены заново.

В 1242 году в Монгольскей империи появилось новое государство – Золотая орда со столицей в Сарай-Бату. Русские князья должны были приехать к Батыю и изъявить свою покорность. Началось татаро-монгольское иго. Князья множество раз посещали орду с дорогими подарками и большой данью, за что получали подтверждение на княжество. Монголы пользовались междоусобной борьбой князей и подливали масло в огонь. Проливалась кровь правящей элиты.

Война привела к потере ценных умельцев разных отраслей. Некоторые знание были утеряны навсегда. Каменное градостроительство, выработка стекла и производство изделий с перегородчатой эмалью остановились. Непривилегированные сословия становились у власти, так как в боях умерло много князей и дружинников. Походы Батыя приведи к упадку в экономике, политике, культуре. Застой затянулся на многие годы.

Были и демографические проблемы. Большая часть населения, где проходили военные действия, было убито. Оставшиеся в живых люди переезжали в безопасные западные и северо-западные районы. Они не имели в своей собственности земель и становились зависимыми от знати. Создавался резерв феодально-зависимых людей. Знать так же стала переориентироваться на землю, так как существование за счет дани было не возможно – она уходила татарам. Начинало расти частное крупное землевладение.

Князья усилили свою власть над людьми, так как зависимость от вече было минимальной. За ними стояли монгольское войска и Батый, который «даровал» им власть.

Однако вечевые институты не пропали. Их использовали для сбора людей и отпора ордынцам. Многочисленные масштабные волнения заставили смягчить монголов свою политику ига.