Подготовлены редакции документа с изменениями, не вступившими в силу

1. Руководство гражданской обороной в Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации.

1.1. Государственную политику в области гражданской обороны осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Президентом Российской Федерации на решение задач в области гражданской обороны.

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

2. Руководство гражданской обороной в федеральных органах исполнительной власти и организациях осуществляют их руководители.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Руководство гражданской обороной на территориях субъектов Российской Федерации и муниципальных образований осуществляют соответственно высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований).

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.05.2019 N 84-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

4. Руководители федеральных органов исполнительной власти, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований), и руководители организаций несут персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 84-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

5. Утратил силу. — Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.

(см. текст в предыдущей редакции)

ИТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Организация по подготовке к защите и по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, берёт своё начало в России со времён Первой мировой войны (1914 – 1918 гг.), когда в военных действиях нашла применение боевая авиация. В ходе войны воюющие стороны впервые использовали аэропланы и дирижабли для нанесения ударов с воздуха по населённым пунктам, находящимся на значительном удалении от линии фронта. Попытки разрушить экономику и систему государственного управления, а также деморализовать население противника воздушными налётами оказались перспективными. В дальнейшем, для нанесения ударов по тыловым объектам противника, был взят курс на развитие военной авиации.

В ходе Первой мировой войны, в 1915 году, создаётся специализированная бомбардировочная авиация, которая стала применяться для самостоятельных действий – нанесения ударов с воздуха по тылам противника. В связи с этим возникла необходимость в организации защиты городов от ударов с воздуха.

После участившихся вражеских налётов авиации на тыловые объекты в России стали разрабатывать меры по недопущению налётов «воздухоплавательных средств противника» на нашу территорию, прежде всего к Петрограду.

Для наблюдения за небом и оповещения о летательных аппаратах противника была развёрнута сеть наблюдательных постов. На позициях вокруг Петрограда и вблизи Царского Села были установлены изготовленные по специальному заказу на Путиловском заводе артиллерийские орудия, приспособленные для стрельбы по летательным аппаратам. Из состава Гатчинской авиационной школы были отобраны экипажи, подготовленные к борьбе с летательными аппаратами противника.

Наряду с активными мерами противовоздушной обороны, осуществляемой войсками, к участию в мероприятиях, призванных обеспечить защиту населения и промышленных предприятий от нападения с воздуха и быструю ликвидацию последствий авиационных налётов, стали привлекать население. Это привело к созданию местной противовоздушной обороны, опирающейся на гражданское население городов.

Таким образом, Первая мировая война и появление военной авиации, особенно бомбардировочной, положили начало развитию средств, противовоздушной обороны, а также мерам по организации самозащиты населения. Однако не только появление авиации, но и ещё одно очень важное событие, происшедшее в период Первой мировой войны, заставило правительства и генеральные штабы воюющих сторон всерьёз задуматься над проблемой обеспечения безопасности тыла. Оно во много определило характер и направления развития системы мероприятий по защите населения в последующие годы.

Этим событием было применение в ходе боевых действий химического оружия. 22 апреля 1915 года 4-я германская армия против англо-французской позиции у реки Ипр впервые применила газобаллонную атаку. В результате газовой атаки было отравлено 15 тысяч человек, из которых свыше 5 тысяч умерли на поле боя, а половина оставшихся в живых стали инвалидами. Эта атака показала эффективность нового вида оружия при внезапном массированном применении его. В дальнейшем в газовых атаках применялись как жидкий хлор, так и смеси хлора с удушливым веществом – фосгеном. Применение отравляющих веществ осуществлялось и артиллерией. С середины 1916 года воюющие стороны начали широко применять их в артиллерийских снарядах. Угроза химической войны по мере совершенствования авиации, артиллерии и боевых отравляющих веществ не только не отпадала, но и увеличивалась. Надо было искать эффективное средство защиты, и оно было найдено – противогаз.

В 1915 году в России был разработан фильтрующий противогаз, состоящий из резинового шлема конструкции русского инженера М.И. Кумманта и противогазной коробки русского химика Н.Д. Зелинского, снаряжённой активированным углем для поглощения парообразных отравляющих веществ.

Противогазы свели на нет первый успех газовых атак немцев на фронте. Тыл же страны оставался фактически беззащитным.

Таким образом, Первая мировая война предопределила создание новых оргштатных структур по защите наших войск, населения и территории тыловых пунктов от опасностей, вызванных военным противостоянием враждующих между собой.

Сразу же после установления в России в 1917 году советской власти, руководство страны вынуждено было незамедлительно принять меры к укреплению противовоздушной и противохимической обороны страны. Так, когда в феврале 1918 года германские войска, нарушив перемирие, начали наступление на Петроград, в это исключительно тяжёлое для страны время были приняты все меры для противовоздушной и противохимической обороны Петрограда. Был создан штаб воздушной обороны для проведения мероприятий по защите города в случае нападения авиации кайзеровской Германии.

Непосредственное руководство воздушной обороной Штаб организовал сеть наблюдательных пунктов в городе и его окрестностях. Открылись специальные пункты, где жители города могли получить защитные маски, противогазовую жидкость и памятки с указанием, как можно избежать отравления ядовитыми газами. Действовали курсы первой помощи.

Определённые обязанности по противовоздушной обороне и противохимической защите штаб воздушной обороны возложил на жителей города и домовые комитеты (домкомы). Перед ними, в частности, ставились задачи по осуществлению противопожарных мероприятий и организации первой медицинской помощи пострадавшим, изысканию для этих целей необходимых материалов. Об угрозе воздушного нападения противника население оповещалось сиренами и гудками предприятий. Порядок поведения рабочих и служащих и неработающего населения во время налёта определялся специальной инструкцией.

В период с 20 февраля по 3 марта 1918 года германская авиация неоднократно пыталась прорваться к Петрограду. 2 марта 1918 года впервые в своей истории город был подвергнут воздушной бомбардировке, в результате которой 3 человека было убито, 5 ранено, нанесён определённый материальный ущерб. Революционный комитет обороны города 3 марта 1918 года в воззвании «К населению Петрограда и его окрестностей» довёл до сведения населения перечень мероприятий по противовоздушной и противохимической обороне города.

Основным средством защиты от отравляющих веществ уже в это время являлся противогаз. Тому, кто его не имел, предписывалось изготовить маску из 20 – 30 слоёв марли. Перед применением маску следовало смачивать специальным раствором. Это были первое самые элементарные, доступные всем меры противохимической защиты. Аналогичные мероприятия в годы интервенции и гражданской войны проводились и в ряде других городов. Особенно большое внимание уделялось защите от ударов с воздуха городов Москвы, Тулы, Баку, Астрахани, оказавшихся в разное время в зоне действия вражеской авиации.

После окончания гражданской войны и иностранной военной интервенции руководство страны принимало необходимые меры к укреплению обороноспособности страны, так как опасность вооружённого нападения на страну сохранялась. Во всех ведущих странах шло активное наращивание и совершенствование военной авиации, росла её ударная мощь. Некоторые военные специалисты с цинизмом заявляли о применении в будущей войне бактериологического и химического оружия, о нанесении внезапных бомбардировочных ударов по наиболее важным административно-политическим и экономическим центрам, военным объектам, районам отмобилизования войск. В соответствии с теорией «воздушной войны» итальянского генерала Дж. Дуэ считалось, что «грядущая война будет вестись в основном против безоружного населения городов и против промышленных центров».

Это диктовало необходимость совершенствования и развития противовоздушной обороны страны, принятия действенных мер защиты населения от воздушного нападения противника. До 1932 года все мероприятия ПВО по защите тыла страны от ударов авиации подразделялись на активную и пассивную противовоздушную оборону. Активная ПВО осуществлялась силами и средствами Наркомата по военным и морским делам СССР, а пассивная – силами и средствами гражданских организаций, предприятий и самого населения. Только с конца 1932 года наименование «пассивная ПВО» было заменено наименованием «местная ПВО».

4-го октября 1932 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР было утверждено «Положение о противовоздушной обороне территории СССР». Этим актом было положено начало создания местной противовоздушной обороны СССР (МПВО СССР), предназначенной для защиты населения страны от воздушного нападения противника. В связи с этим 4 октября 1932 года принято считать днём рождения местной противовоздушной обороны – основы будущей системы Гражданской обороны СССР.

Основными задачами МПВО являлись: предупреждение населения об угрозе нападения с воздуха и оповещение о миновании угрозы; осуществление маскировки населённых пунктов и объектов народного хозяйства от нападения с воздуха (особенно светомаскировки); ликвидация последствий нападения с воздуха, в том числе и с применением отравляющих веществ; подготовка бомбоубежищ и газоубежищ для населения; организация первой медицинской и врачебной помощи пострадавшим в результате нападения с воздуха; оказание ветеринарной помощи пострадавшим животным; поддержание общественного порядка и обеспечение соблюдения режима, установленного органами власти и МПВО в угрожаемых районах. Выполнение всех этих задач предусматривалось силами и средствами местных органов власти и объектов народного хозяйства. Этим определялось и название данной системы противовоздушной обороны.

Штабы, службы и формирования МПВО создавались лишь в тех городах и на тех промышленных объектах, которые могли оказаться в радиусе действия авиации противника. В таких городах и на таких объектах мероприятия по противовоздушной обороне и противохимической защите проводились в полном объёме. Организационная структура МПВО определялась её задачами. Поскольку она являлась составной частью всей системы противовоздушной обороны страны, общее руководство МПВО в стране осуществлялось Наркоматом по военным и морским делам (с 1934 года – Наркомат обороны СССР), а в границах военных округов – их командованием.

Для решения задач МПВО организовались соответствующие силы – воинские части МПВО, которые подчинялись командованию военных округов. И добровольные формирования МПВО: в городских районах – участковые команды, на предприятиях – объектовые команды, при домоуправлениях – группы самозащиты. Формирования МПВО создавались из расчёта: 15 человек от 100 – 300 рабочих и служащих – на предприятиях и в учреждениях и от 200 – 500 человек жителей – при домоуправлениях. Участковые команды состояли из различных специальных формирований, а группы самозащиты, как правило, – из шести подразделений: медицинского, аварийно-восстановительного, противопожарной защиты, охраны порядка и наблюдения, дегазационного и обслуживания убежищ. Участковые команды и группы самозащиты подчинялись начальнику отделения милиции.

Подготовка кадров для МПВО осуществлялась на специальных курсах МПВО, а обучение населения – через учебную сеть общественных оборонных организаций. Таким образом, в предвоенные годы в основном сложилась система мероприятий, осуществляемых в целях защиты населения, объектов народного хозяйства и территорий страны от вооружённого нападения противника, ликвидации последствий его ударов, а также создания наиболее, благоприятных условий для работы промышленных предприятий, транспорта, коммунального хозяйства в военное время.

Суровым испытанием для местной противовоздушной обороны стала Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. В первые же дни фашистская авиация, руководствуясь общим планом «молниеносной войны» подвергла массированным бомбардировкам десятки крупных городов нашей страны: среди них Киев, Минск, Севастополь, Одесса, Кишинев, Каунас, Мурманск.

Враг пытался дезорганизовать работу нашего тыла, сорвать мобилизацию в западных районах страны, посеять панику среди населения. Принятые руководством страны и местными органами власти меры позволили мобилизовать значительные силы и средства тыла страны на усиление местной противовоздушной обороны СССР. Объединённые в различные формирования, команды и группы самозащиты, советские люди составили огромную армию бойцов МПВО, вставшую на защиту страны от воздушных налётов противника.

Всего на города и объекты тыла нашей страны во время войны было совершено более 30 тысяч групповых и одиночных налётов, сброшено около 600 тысяч фугасных авиабомб общим весом более 70 тысяч тонн и около 1 миллиона зажигательных авиабомб. МПВО обеспечила защиту в убежищах и укрытиях 25,5 млн. человек. Медико-санитарная служба оказала помощь более 135,2 тысячам пострадавших граждан. Противопожарная служба ликвидировала 10133 пожара и без малого 78 тысяч возгораний. Силы МПВО ликвидировали 2744 очага поражения и разобрали свыше 435 м3 завалов. Пиротехнические подразделения МПВО обезвредили 432 тысячи фугасных и зажигательных авиабомб, 523 тысячи мин и артиллерийских снарядов, огромное количество других боеприпасов.

Главный итог деятельности МПВО страны в военное время состоит в том, что она обеспечила сохранение жизни и здоровья миллионам людей, ослабила разрушительное воздействие воздушных ударов противника. В этом убедительное доказательство её эффективности и правильной организации. МПВО полностью оправдала своё предназначение.

Война показала, что защита населения, объектов народного хозяйства и территорий в чрезвычайных ситуациях относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.

Победоносное окончание Великой Отечественной войны, переход от войны к миру поставили перед советским народом новые грандиозные и сложные задачи по ликвидации последствий войны, восстановлению народного хозяйства, дальнейшему продвижению вперед.

Личный состав МПВО принимал самое активное участие в проведении восстановительных работ в народном хозяйстве. С участием подразделений и частей МПВО было введено в строй свыше 250 крупных промышленных предприятий.

Большая работа была проведена по очистке освобождённой территории от невзорвавшихся авиабомб, снарядов, мин и других «сюрпризов», оставленных бежавшими гитлеровцами.

Опыт послевоенной деятельности МПВО оказался вскоре востребованным при ликвидации последствий Ашхабадского землетрясения, произошедшего в ночь с 5 на 6 октября 1948 года. Полученный опыт по ликвидации последствий землетрясения имел большое значение для совершенствования МПВО, организации и ведения спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ в зоне бедствия.

В конце 50-х годов ХХ столетия с появлением ракетно-ядерного оружия встал вопрос об иных, более совершенных, способах и средствах защиты тыла, о более надёжном обеспечении безопасности населения в военное время. В 1961 году на базе МПВО в стране была создана новая общегосударственная система – Гражданская оборона СССР. В основу новой системы легли опыт, традиции, всё лучшее, что было создано за годы существования МПВО.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 июля 1961 года было принято «Положение о Гражданской обороне СССР». В нём было определено, что «Гражданская оборона является системой общегосударственных оборонных мероприятий, осуществляемых заблаговременно в мирное время в целях защиты населения и народного хозяйства страны от ракетно-ядерного, химического, бактериологического оружия, проведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ (СНАВР) в очагах поражения, которая строится по территориально-производственному принципу».

Также было определено содержание работы всех её звеньев, основные права и обязанности должностных лиц в системе гражданской обороны, разработаны основы управления. В «Положении о Гражданской обороне СССР» определялись основные принципы защиты населения от оружия массового поражения. В качестве основного способа защиты населения предусматривались его рассредоточение и эвакуация.

Теория и практика ведения гражданской обороны строились с учётом существующих взглядов на ведение войны с применением ядерного оружия. В основу вероятной модели будущей войны была взята модель, при которой непосредственному ведению боевых действий (и соответственно применению оружия массового поражения) предшествует так называемый «особый период», в ходе которого конфликтующие стороны могут провести необходимые подготовительные мероприятия. Его продолжительность предполагалась от нескольких дней до нескольких месяцев. В соответствии с этим все мероприятия гражданской обороны делились на три группы: в первую группу входили мероприятия, проводимые заблаговременно, в мирное время; во вторую группу были включены мероприятия, проводимые в «особый период»; в третью группу были включены мероприятия, проводимые в военное время.

Руководство гражданской обороной в министерствах, ведомствах, промышленных и производственных объединений и на объектах народного хозяйства осуществлялось непосредственно через штабы и службы гражданской обороны, а также через существующие структуры органов управления. Штабы гражданской обороны стали основными органами управления.

Новые подходы к организации спасательных работ в очагах ядерного поражения потребовали многократного увеличения сил. В этих целях было увеличено количество воинских частей гражданской обороны (без увеличения общей численности личного состава). Резко возросла численность и количество невоенизированных формирований. Их структура и система подготовки претерпели серьёзные изменения. Основными среди них стали территориальные сводные спасательные и объектовые отряды гражданской обороны.

Особое место занимала подготовка населения. В 1966 году вводится в действие новая 21-часовая программа подготовки граждан по гражданской обороне ¾ всеобщий обязательный минимум знаний. Рабочие, служащие, колхозники обучение проходили непосредственно на предприятиях, в колхозах и совхозах. Занятия проводили не общественные инструкторы, а начальники цехов, отделов, служб, бригадиры, т. е. руководители обучали подчинённых.

В начале 70-х годов ХХ столетия несколько изменилась военно-стратегическая обстановка. У вероятного противника была взята на вооружение «концепция первого обезоруживающего удара». Наряду со стратегическими наступательными силами на передний план в качестве средств первого удара выдвигались ракеты средней дальности (1000 – 5500 км), размещаемые в Западной Европе. Малое подлётное время (10 –12 мин.) делало их идеальным средством стремительного удара по выбранным целям. Реально возникла угроза внезапного ядерного нападения на территорию СССР. В этих условиях гражданская оборона превратилась в один из важнейших факторов стратегического равновесия.

Сложившаяся обстановка потребовала внести изменения и в деятельность Гражданской обороны СССР, прежде всего, повысить эффективность защиты населения. Для этого необходимо было увеличить фонд защитных сооружений, создать надёжную систему оповещения всего населения страны, резко сократить время перевода гражданской обороны с мирного на военное положение, провести комплекс мероприятий в области повышения устойчивости работы народного хозяйства в военное время, повысить полезную значимость системы гражданской обороны в мирное время. Предусматривался более разносторонний комплекс мероприятий в городах и на объектах, которые могут подвергнуться ударам противника. Их условно можно свести в три группы, составляющие содержание основных задач гражданской обороны:

первая группа мероприятий, связанных с непосредственным обеспечением защиты населения от средств поражения противника;

вторая группа мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования экономики и уменьшение возможного ущерба народному хозяйству при применении противником ядерного оружия и других средств поражения;

в третью группу входили мероприятия по подготовке сил и средств для ликвидации последствий нападения противника и проведения спасательных и других неотложных аварийно-восстановительных работ в очагах поражения.

Жизнь потребовала вместе с тем внесения существенных поправок в организацию и порядок планирования и осуществления мероприятий. В этот период был принят ряд важных постановлений правительства и других директивных документов по вопросам гражданской обороны.

Одним из главных документов было новое Положение о гражданской обороне Союза ССР, утверждённое постановлением ЦК КПСС и Советом Министров СССР от 18 марта 1976 года № 201-78.

В новом Положении было определено, что Гражданская оборона СССР является составной частью системы общегосударственных оборонных мероприятий, направленных на защиту населения от оружия массового поражения и других средств нападения противника. Исходя из данного определения, все мероприятия гражданской обороны впервые предписывалось осуществлять согласованно с другими мероприятиями оборонного характера. По значимости гражданская оборона выводилась на уровень вооружённой защиты, на качественно новый уровень решения её задач.

В 1976 году правительством было принято решение о возложении на Гражданскую оборону СССР задачи по повышению устойчивости функционирования народного хозяйства в военное время. На данном этапе развития Гражданской обороны СССР эта проблема определялась как одна из важнейших.

В целях практической реализации этой задачи в системе Гражданской обороны СССР, Госплане СССР, министерствах и ведомствах, союзных и автономных республиках, краях, областях и городах были созданы специальные органы управления. В областях (краях), крупных городах и на объектах народного хозяйства были созданы комиссии по устойчивости, в состав которых включались главные специалисты объектов народного хозяйства и представители территориальных плановых органов.

В марте 1979 года по инициативе Госплана СССР и Управления начальника Гражданской обороны СССР было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об утверждении общих требований по повышению устойчивости работы отраслей народного хозяйства в военное время». В нем были изложены основные направления повышения устойчивости функционирования народного хозяйства страны, его отраслевых и территориальных звеньев.

Глубокие изменения были внесены в систему подготовки руководящего состава органов гражданской обороны. Она охватила подготовку всех категорий кадров штабов, служб, сил гражданской обороны, объектов народного хозяйства, а также обучение всего населения способам защиты от оружия массового поражения.

Была создана довольно мощная, со своей строгой организационной структурой, государственная всенародная система. Всенародный характер гражданской обороны ¾ её главное достоинство и отличие от аналогичных систем зарубежных государств.

Вместе с тем со временем выявились и серьёзные издержки в стиле работы органов гражданской обороны. При проведении мероприятий гражданской обороны стал преобладать количественный подход в ущерб качеству.

Назревала проблема перестройки гражданской обороны, что обусловливалось ростом количества и масштабов в 80-е годы прошлого столетия возникающих чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Стало очевидным, что гражданская оборона не может ограничить свою деятельность рамками военного времени. Её потенциал, силы и средства должны с большей эффективностью использоваться в мирных условиях при ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Опыт ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году потребовал принятия ряда безотлагательных мер по дальнейшему совершенствованию системы гражданской обороны страны, развития её в плане непосредственного решения задач по защите населения от чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, крупными авариями и катастрофами.

Такие меры были определены Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 886-213 от 30 июля 1987 года «О мерах по коренной перестройке системы гражданской обороны»:

возложение на гражданскую оборону задач по защите населения в мирное время от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и проведению спасательных и других неотложных работ в ходе их ликвидации;

создание мобильных отрядов специальной защиты на областном уровне, а также мобильных соединений и частей гражданской обороны постоянной готовности для экстренных действий в чрезвычайных ситуациях;

создание во всех республиках, краях, областях, городах, районах коллегиальных органов управления ¾ постоянных чрезвычайных комиссий (ПЧК) и др.

Спитакское землетрясение в Армении в 1988 году вновь поставило в повестку дня вопрос о создании специальной государственной системы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Образование государственной системы по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях началось с создания в 1989 году в структуре Правительства СССР специального органа – Государственной комиссии Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям, а затем в декабре 1990 года – Государственной системы по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Несколько позже, в 1990 году, в РСФСР был создан Российский корпус спасателей, на правах государственного комитета, преобразованный в 1991 году в Государственный Комитет Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям, а в ноябре 1991 года на его базе и базе Штаба гражданской обороны РСФСР был создан Государственный Комитет РСФСР по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС РСФСР), на который была возложена координация деятельности органов государственного управления РСФСР по защите населения и национального достояния, в том числе от опасностей, возникающих при ведении военных действий. В ведение Комитета были переданы войска, организации и учреждения гражданской обороны, дислоцированные на территории РСФСР.

С этого времени по настоящее время вся деятельность гражданской обороны Российской Федерации, её развитие связана с ГКЧС РСФСР, а затем созданным на его базе Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В апреле 1992 года была создана Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, преобразованная позже в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Все эти годы задачей гражданской обороны, её сил и средств, кроме основной задачи по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий, было участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

8 мая 1993 года Президентом Российской Федерации был подписан Указ «О гражданской обороне», в котором общее руководство гражданской обороны в Российской Федерации было возложено на Председателя Правительства Российской Федерации, который по должности стал начальником гражданской обороны страны. Его первым заместителем был определён Председатель ГКЧС России. Указом предусматривалось комплектование войск гражданской обороны военнослужащими на добровольной основе – по контракту, что позволило увеличить укомплектованность войск. Штабы гражданской обороны получили новое название – штабы по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (штабы ГОЧС). Переименованием штабов было подчёркнуто, что проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера наравне с проблемами гражданской обороны становятся задачами этих штабов. Принятыми мерами удалось повысить потенциал гражданской обороны страны.

Дальнейшие события это подтвердили. Наиболее показательным было участие войск гражданской обороны в 1995 – 1996 годах в гуманитарных операциях в Чеченской Республике. Сводные отряды, сформированные на базе соединений воинских частей гражданской обороны, в условиях ведения боевых действий вели аварийно-спасательные работы, работы по оказанию гуманитарной помощи, эвакуации вынужденных переселенцев, восстановлению систем жизнеобеспечения, первоочередному жизнеобеспечению населения хлебом, водой, медикаментами, электроэнергией, газом, обрушению повреждённых зданий и конструкций, неподлежащих восстановлению, разборке и вывозу завалов, обнаружению и уничтожению взрывоопасных предметов.

12 февраля 1998 года Государственной Думой был принят Федеральный закон «О гражданской обороне» (№ 28-ФЗ). Впервые в истории России проблемы гражданской обороны были регламентированы законодательным актом.

Закон определил задачи, правовые основы их осуществления и полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций в области гражданской обороны. Он закрепил понятие гражданской обороны как системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера; задачи в области гражданской обороны; принципы организации и ведения гражданской обороны; полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области гражданской обороны, в том числе Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций; права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; руководство гражданской обороной, органы, осуществляющие управление гражданской обороной; силы гражданской обороны, основы деятельности войск гражданской обороны и порядок финансирования мероприятий по гражданской обороне.

В целях совершенствования организации гражданской обороны Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 1998 года № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» был утверждён Порядок отнесения территорий к группам по гражданской обороне, определяющий основные критерии и правила отнесения территорий к группам по гражданской обороне.

С 1999 года началось реформирование войск гражданской обороны, осуществляемое в соответствии с основными положениями военной реформы в Российской Федерации. Были сформированы спасательные центры, разработаны и утверждены План строительства войск гражданской обороны и Программа вооружения войск гражданской обороны на период до 2005 года. Реформирование войск осуществлялось с учётом перехода от принципа их использования для прикрытия отдельных объектов к принципу прикрытия территорий. Это потребовало значительно увеличить мобильность соединений и воинских частей, уровень их технической оснащённости и профессиональной подготовки.

5 января 2004 года Президентом Российской Федерации были утверждены «Основы единой государственной политики в области гражданской обороны на период до 2010 года». В этом документе были заложены основы подготовки государства к ведению гражданской обороны в новых политических и социально-экономических условиях, определены задачи, основные направления и пути реализации этой политики.

В эти годы была уточнена структура плана гражданской обороны, который отныне называется План гражданской обороны и защиты населения. В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122 был упразднён институт начальников гражданской обороны, ликвидированы службы гражданской обороны, разделены полномочия в области гражданской обороны между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. На гражданскую оборону была возложена задача по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которую теперь решают как РСЧС, так и гражданская оборона.

Основными направлениями совершенствования системы гражданской обороны в это время являлись:

интеграция гражданской обороны с РСЧС, максимально возможное обеспечение их органической связи и взаимодополнения;

осуществление новой политики в области гражданской обороны, предусматривающей разработку новых подходов к защите населения с учётом изменившегося характера современных войн и вооружённых конфликтов;

совершенствование подготовки сил гражданской обороны, обеспечение их готовности к ликвидации различных чрезвычайных ситуаций, вследствие сближения характера и объёмов задач мирного и военного времени.

В целях дальнейшего развития сил гражданской обороны в 2011 году на базе соединений, воинских частей и организаций войск гражданской обороны были сформированы спасательные воинские формирования МЧС России, определены их задачи, порядок применения, организация деятельности, порядок комплектования и подготовки. Спасательные воинские формирования стали соединениями постоянной готовности, их возможности по проведению аварийно-спасательных работ повысились в 1,5 – 2 раза, улучшилось их оснащение, повысилась мобильность, готовность к применению как в мирное, так и в военное время в существующей штатной структуре.

Гражданская оборона на современном этапе составляет часть системы национальной безопасности и обороноспособности страны и предназначена для защиты населения, материальных и культурных ценностей Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах, или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Организация и ведение гражданской обороны являются одними из важнейших функций государства, составными частями оборонного строительства. Это положение исходит из конституционных прав и обязанностей личности, общества и государства по защите от внешних и внутренних угроз. Организацией и ведением гражданской обороны как составными частями оборонного строительства, обеспечения безопасности, государство выполняет три важнейшие функции:

обеспечение защиты и жизнедеятельности населения, спасения и оказания помощи пострадавшим (социальная);

сохранение мобилизационных людских ресурсов и военно-экономического потенциала страны (оборонная);

сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики, выживания населения, защита материальных и культурных ценностей (экономическая).

20 декабря 2016 года Указом Президента Российской Федерации № 696 были утверждены основы единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года.

Проведение единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны является важной задачей по совершенствованию оборонного строительства, обеспечению безопасности государства и целенаправленной деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в осуществлении защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах, или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Гражданская оборона

— система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 171-ФЗ).

Основными задачами в области гражданской обороны являются:

характера;

Требования в области гражданской обороны

– специальные условия (правила) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты,

другой специальной техники и имущества гражданской обороны, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Мероприятия по гражданской обороне

— организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Территория, отнесённая

к группе по гражданской обороне — территория, на которой расположен город или иной населённый пункт, имеющий важное оборонное и экономическое значение, с находящимися в нём объектами, представляющий высокую степень опасности

возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время.

Руководство гражданской обороной

руководители органов местного самоуправления.

проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.

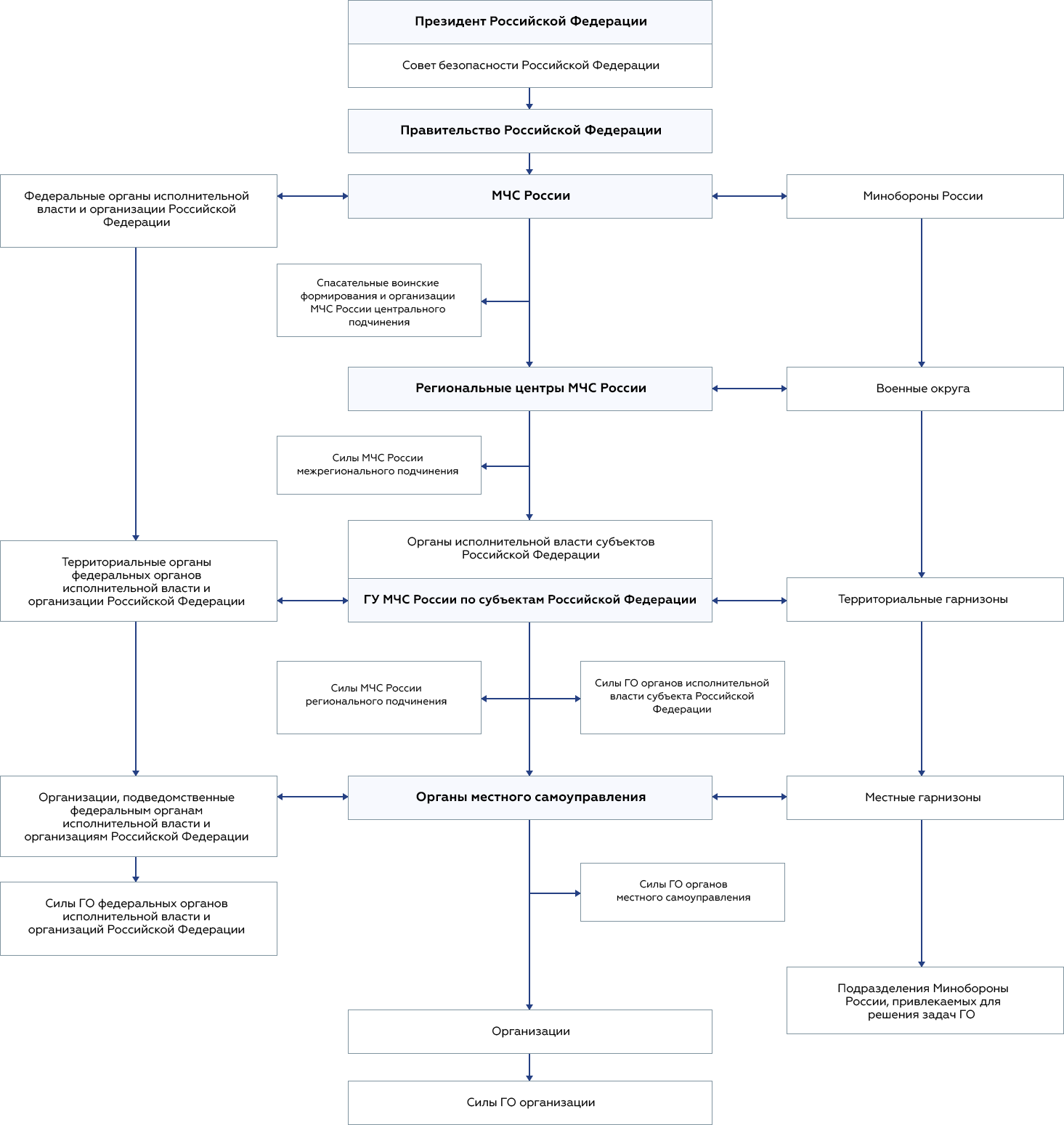

Схема управления гражданской обороной в Российской Федерации

Основы государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утверждённые Указом Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 года № 696

Целью

государственной политики в области гражданской обороны является обеспечение необходимого уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных

ситуациях.

Задачами государственной политики в области гражданской обороны являются:

а) совершенствование с учетом современных требований нормативно-правовой и нормативно-технической базы в области гражданской обороны в части, касающейся защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей,

возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

б) завершение реконструкции систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, и создание в установленном порядке локальных систем оповещения;

в) повышение качества подготовки должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций к выполнению мероприятий

по гражданской обороне;

г) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в области гражданской обороны;

д) обеспечение эффективного функционирования сил и средств гражданской обороны, поддержание необходимого уровня их готовности к использованию по предназначению, оснащение их современным вооружением и специальной техникой;

е) формирование условий для дальнейшего развития системы обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне с учетом экономических, географических и других особенностей регионов;

ж) оптимизация мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также повышение эффективности их выполнения;

з) внедрение современных технологий защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, с использованием технических средств, созданных

отечественными производителями;

и) своевременный учет тенденций изменения характера современных вооруженных конфликтов и проявлений экстремизма;

к) формирование новых подходов к организации и ведению гражданской обороны, обеспечивающих необходимый уровень защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, характерных для определенных

территорий Российской Федерации, при минимальном уровне финансовых и материальных затрат.

Приоритетными направлениями государственной политики в области гражданской обороны являются:

а) совершенствование нормативно-правовой, нормативно-технической и методической базы в области гражданской обороны с учетом изменений, вносимых в законодательные акты Российской Федерации, и внедрения в Российской Федерации

системы стратегического планирования;

б) совершенствование системы управления гражданской обороной, систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

в) совершенствование методов и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

г) развитие сил гражданской обороны путем совершенствования их организации и подготовки к использованию по предназначению, а также путем повышения уровня их оснащенности современной специальной техникой;

д) повышение качества подготовки населения в области гражданской обороны;

е) развитие международного сотрудничества в области гражданской обороны.

Нормативные правовые акты в области гражданской обороны в Российской Федерации

Федеральные конституционные законы

1.

Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении».

2.

Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении».

Федеральные законы

1.

Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации».

2.

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

3.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

.

4.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

5.

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве».

6.

Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно- спасательных службах и статусе спасателей».

7.

Федеральный закон от 9 января 1996 г. 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

8.

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

9.

Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне».

10.

Федеральный закон от 27 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

11.

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

12.

Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в части касающейся

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области гражданской обороны.

13.

Федеральный закон от 9 февраля 2000 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».

14.

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании в Российской Федерации».

15.

Федеральный закон от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».

16.

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

17.

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

18.

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

19.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

20.

Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ Об использовании атомной энергии

21.

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Указы Президента Российской Федерации

1.

Указ Президента РФ от 20.12.2016 N 696 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года».

2.

Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. № 1265 «О спасательных воинских формированиях МЧС России».

3.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

6.

Основы единой государственной политики в области гражданской обороны на период до 2020 года (утверждены Президентом Российской Федерации 3 сентября 2011 г. № ПР-2613).

7.

Основы государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного характера и

террористических актов на период до 2020 года утвержденные Президентом Российской Федерации 15 ноября 2011 года №Пр-3400.

8.

Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года утвержденные Президентом Российской Федерации 1 марта 2012 года № Пр-539.

Постановления Правительства Российской Федерации

1.

Постановление Совета Министров Российской Федерации от 1 марта 1993 г. № 177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования

населения РФ в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени».

2.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 г. № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов».

4.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 г. № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны».

10.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

12.

Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. № 725 «О взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти».

15.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

16.

Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно- спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя».

17.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера».

Совместные приказы, приказы других министерств и ведомств

2.

Совместный приказ МЧС России, Минкомсвязи России и Минкультуры России от 07.12.2005 № 877/138/597 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»

(зарегистрирован в Минюсте России 3 февраля 2006 г., регистрационный номер 7443).

5.

Приказ Минздрава России от 08.02.2013 № 61н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями укладки санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны».

6.

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.02.2013 г № 70н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для

оказания первичной медико- санитарной помощи и первой помощи».

Приказы МЧС России

1.

Приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

2.

Приказ МЧС России от 27.05.2003 № 285 «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля».

3.

Приказ МЧС России от 19.01.2004 № 19 «Об утверждении перечня уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях министерства Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно- методических центрах по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям субъектов российской федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований».

4.

Приказ МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время».

5.

Приказ МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» (взамен приказа МЧС России от 21.12.2005 № 993).

6.

Приказ МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне».

7.

Приказ МЧС России от 13.11.2006 № 646 «Об утверждении Перечня должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или повышение квалификации в образовательных учреждениях МЧС России, в

образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов

Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований».

8.

Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях».

9.

Приказ МЧС России от 26.06.2012 № 358 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

исполнения государственной функции по осуществлению государственного надзора в области гражданской обороны».

.

10.

Приказ МЧС России от 22.04.2013 № 276 «Об утверждении Перечня регламентирующих документов по организации планирования и управления деятельностью в системе МЧС России».

11.

Приказ МЧС России от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении Порядка реализации и отмены дополнительных мер по защите населения и территорий от ЧС».

12.

Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 284 «Об утверждении инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по ГО, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах.

Прочие регламентирующие документы

СП 88.13330.2014 «Защитные мероприятия гражданской обороны. Актуализированная редакция СНИП II-11-77*».

Ведомственные нормативные акты, планирующие документы и мероприятия в области гражданской обороны проводимые в Минобрнауки России

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 16 сентября 2019 г. № 774 «Об утверждении Положения о структурном подразделении (работниках) в Министерстве науки и высшего образования Российской

Федерации и его территориальных органах, уполномоченном на решение задач в области гражданской обороны».

Положение об организации и ведении гражданской обороны в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации

.

Положение об Отделе мобилизационной подготовки и гражданской обороны – уполномоченном структурном подразделении Минобрнауки России на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

План мероприятий Минобрнауки России по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утверждённый Указом Президента Российской Федерации от 20 декабря

2016 года № 696.

Приказ об организации подготовки в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера федеральных государственных гражданских служащих Минобрнауки России.

Приказ об организации подготовки в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера федеральных государственных гражданских служащих Минобрнауки России в 2019 году.

Об организации подготовки в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗ

от 20 декабря 2016 г. N 696

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

В целях обеспечения реализации государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны постановляю:

1. Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года.

2. Правительству Российской Федерации обеспечить реализацию Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент

Российской Федерации

В. ПУТИН

Москва, Кремль

20 декабря 2016 года

N 696

УТВЕРЖДЕНЫ

Указом Президента

Российской Федерации

от 20 декабря 2016 г. N 696

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

I. Общие положения

1. Настоящими Основами определяются цель, задачи и приоритетные направления государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, а также механизмы ее реализации.

2. Государственная политика Российской Федерации в области гражданской обороны (далее — государственная политика в области гражданской обороны) является совокупностью скоординированных и объединенных единым замыслом политических, военных, социально-экономических, правовых, информационных и специальных мер, осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями в области защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее — опасности, возникающие при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях).

3. Настоящие Основы являются документом стратегического планирования Российской Федерации.

4. Нормативно-правовую базу настоящих Основ составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Военная доктрина Российской Федерации, иные документы стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Российской Федерации в области гражданской обороны.

II. Оценка состояния гражданской обороны, основные проблемы и тенденции ее развития

5. Поддержание состояния гражданской обороны на требуемом уровне необходимо для эффективной защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.

6. Основными факторами, влияющими на состояние гражданской обороны, являются:

а) нарастание рисков возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе связанных с глобальным изменением климата, ухудшением технического состояния объектов производственной и транспортной инфраструктуры, критически важных и потенциально опасных объектов;

б) увеличение в среднесрочной и долгосрочной перспективе размера возможного ущерба от крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и объема работ по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

в) угроза возникновения очагов вооруженных конфликтов и их эскалации;

г) сохранение вероятности возникновения эпидемий, в том числе вызванных новыми, неизвестными ранее возбудителями инфекционных заболеваний человека и животных;

д) растущая угроза проявлений экстремизма.

7. В целях повышения уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, проводятся следующие мероприятия:

а) приведение в соответствие с современными требованиями нормативно-правовой и нормативно-технической базы в области гражданской обороны;

б) обучение населения в области гражданской обороны в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) совершенствование системы управления гражданской обороной, систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

г) планирование мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, а также мероприятий по инженерной, радиационной, химической, биологической и медицинской защите населения;

д) разработка и внедрение современных средств и технологий защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

е) приведение в соответствие с задачами в области гражданской обороны, решаемыми в мирное время и при возникновении военных конфликтов, структуры, состава и численности органов управления гражданской обороной, сил и средств гражданской обороны, а также уровня готовности указанных сил и средств к использованию по предназначению;

ж) создание группировок сил гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на федеральном уровне, в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях;

з) повышение эффективности реагирования органов управления гражданской обороной и сил гражданской обороны на крупномасштабные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;

и) совершенствование системы обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне.

8. Основными тенденциями развития гражданской обороны, которые определяются военно-политическими, военно-техническими и социально-экономическими факторами, являются:

а) повышение оперативности реагирования сил гражданской обороны на крупномасштабные чрезвычайные ситуации;

б) дифференцированный подход к защите населения, материальных и культурных ценностей на определенных территориях Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, который позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы и обеспечит необходимый уровень защищенности населения, материальных и культурных ценностей;

в) повышение роли гражданской обороны в системе обеспечения национальной безопасности;

г) формирование новых подходов к организации и ведению гражданской обороны на основе внедрения передовых технологий защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.

III. Цель, задачи, приоритетные направления государственной политики в области гражданской обороны и мероприятия по ее реализации

9. Целью государственной политики в области гражданской обороны является обеспечение необходимого уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.

10. Задачами государственной политики в области гражданской обороны являются:

а) совершенствование с учетом современных требований нормативно-правовой и нормативно-технической базы в области гражданской обороны в части, касающейся защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

б) завершение реконструкции систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, и создание в установленном порядке локальных систем оповещения;

в) повышение качества подготовки должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов

местного самоуправления и организаций к выполнению мероприятий по гражданской обороне;

г) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в области гражданской обороны;

д) обеспечение эффективного функционирования сил и средств гражданской обороны, поддержание необходимого уровня их готовности к использованию по предназначению, оснащение их современным вооружением и специальной техникой;

е) формирование условий для дальнейшего развития системы обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне с учетом экономических, географических и других особенностей регионов;

ж) оптимизация мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также повышение эффективности их выполнения;

з) внедрение современных технологий защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, с использованием технических средств, созданных отечественными производителями;

и) своевременный учет тенденций изменения характера современных вооруженных конфликтов и проявлений экстремизма;

к) формирование новых подходов к организации и ведению гражданской обороны, обеспечивающих необходимый уровень защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, характерных для определенных территорий Российской Федерации, при минимальном уровне финансовых и материальных затрат.

11. Приоритетными направлениями государственной политики в области гражданской обороны являются:

а) совершенствование нормативно-правовой, нормативно-технической и методической базы в области гражданской обороны с учетом изменений, вносимых в законодательные акты Российской Федерации, и внедрения в Российской Федерации системы стратегического планирования;

б) совершенствование системы управления гражданской обороной, систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

в) совершенствование методов и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

г) развитие сил гражданской обороны путем совершенствования их организации и подготовки к использованию по предназначению, а также путем повышения уровня их оснащенности современной специальной техникой;

д) повышение качества подготовки населения в области гражданской обороны;

е) развитие международного сотрудничества в области гражданской обороны.

12. Мероприятиями по реализации государственной политики в области гражданской обороны являются:

а) совершенствование нормативно-правовой, нормативно-технической и методической базы в области гражданской обороны, в том числе:

принятие нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в области гражданской обороны с учетом современных подходов, и их своевременная актуализация;

формирование правовых и методических основ функционирования системы обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне с учетом социально-экономических и географических особенностей регионов;

внедрение принципа приоритетности профилактических мероприятий в надзорной деятельности в области гражданской обороны;

завершение формирования единой системы требований (правил), предъявляемых к проведению мероприятий по гражданской обороне;

б) совершенствование системы управления гражданской обороной, систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, в том числе:

обеспечение эффективного взаимодействия системы управления гражданской обороной с единой системой государственного управления в стране;

развитие Национального центра управления в кризисных ситуациях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, и подготовка специалистов по управлению рисками;

интеграция ведомственных систем управления и информационных ресурсов, обеспечивающих решение задач в области гражданской обороны;

развитие центров управления в кризисных ситуациях на региональном уровне с возложением на них задач по обеспечению координации деятельности органов управления гражданской обороной, управления силами и средствами гражданской обороны;

развитие пунктов управления гражданской обороны, включая подвижные (мобильные), повышение уровня их технической оснащенности, в том числе оснащение их средствами автоматизации;

совершенствование информационной поддержки принятия решений в области гражданской обороны с использованием ресурсов центров управления в кризисных ситуациях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны;

развитие систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

комплексное использование возможностей единой сети электросвязи Российской Федерации, а также других технических средств передачи информации для доведения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

повышение эффективности оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах, а также при угрозе возникновения (возникновении) крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, в том числе:

развитие методов, средств и способов проведения мероприятий по гражданской обороне, направленных на повышение защищенности населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

формирование единых технических требований к продукции, предназначенной для нужд гражданской обороны;

совершенствование норм и правил инженерно-технических мероприятий гражданской обороны при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства и контроля за их выполнением;

совершенствование градостроительных норм с учетом необходимости комплексного использования заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства в целях обеспечения инженерной защиты населения;

совершенствование средств индивидуальной и коллективной защиты;

оптимизация фонда защитных сооружений гражданской обороны с учетом современных норм и правил инженерно- технических мероприятий гражданской обороны;

совершенствование учета защитных сооружений гражданской обороны и контроля за их состоянием и содержанием;

развитие и внедрение новых многовариантных подходов к организации эвакуации, рассредоточения и отселения населения из зон возможных опасностей и размещения его в безопасных районах;

создание в целях гражданской обороны запасов материально- технических, продовольственных, медицинских и иных средств в соответствии с географическими и природно-климатическими особенностями регионов, уровнем их социально-экономического развития и возможными опасностями, которые могут возникнуть при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

разработка средств индивидуальной защиты нового поколения для населения, современных средств радиационной, химической и биологической защиты населения, разведки и контроля для нужд гражданской обороны, накопление их запасов;

планирование мероприятий, направленных на восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны в зоны чрезвычайных ситуаций и очаги поражения, а также координация проведения таких мероприятий;

совершенствование мер, направленных на первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

проведение научных исследований в области разработки и внедрения новых методов и технологий защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

г) развитие сил гражданской обороны, в том числе: обеспечение готовности спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, и их взаимодействия с Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами при подготовке и проведении мероприятий по гражданской обороне;

формирование в мирное время высокомобильной группировки сил гражданской обороны, способной эффективно выполнять сложные задачи при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

наращивание группировки сил гражданской обороны путем создания на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальных формирований;

обеспечение органов управления гражданской обороной и сил гражданской обороны современной отечественной техникой и экипировкой, авиационно-спасательными технологиями и медицинским оборудованием;

планирование и проведение мероприятий по наращиванию группировки сил гражданской обороны при возникновении военных конфликтов и крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

внедрение новых технологий спасания и автоматизированных информационно-управляющих систем в деятельность органов управления гражданской обороной и сил гражданской обороны;

совершенствование подготовки кадров в области гражданской обороны, включая разработку профессиональных стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования и среднего профессионального образования;

повышение эффективности комплексных, командно-штабных, тактико-специальных и специальных учений, штабных и объектовых тренировок по гражданской обороне, проводимых с участием органов управления гражданской обороной и сил гражданской обороны;

планирование и проведение на регулярной основе тренировок по гражданской обороне;

д) повышение качества подготовки населения в области гражданской обороны, в том числе:

разработка и внедрение новых форм, программ и методов подготовки в области гражданской обороны с использованием современных технических средств обучения, информационных технологий и тренажеров;

повышение эффективности использования средств массовой информации и современных информационных технологий в целях подготовки населения в области гражданской обороны;

организация и проведение обязательной подготовки соответствующих групп населения в образовательных организациях, учебно-методических центрах, на курсах гражданской обороны и в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне;

реализация комплекса мер, направленных на дооснащение и развитие существующей учебно-материальной базы учебно-методических центров, курсов гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне;

е) развитие международного сотрудничества в области гражданской обороны, в том числе:

расширение международного сотрудничества по вопросам гражданской обороны и обеспечение продвижения за рубежом российских пожарно-спасательных технологий и подходов к антикризисному управлению;

изучение передовых технологий иностранных государств и международных организаций в области гражданской обороны и применение их в Российской Федерации;

участие органов управления гражданской обороной и сил гражданской обороны в мероприятиях, проводимых Международной организацией гражданской обороны, оказание содействия в обучении и подготовке иностранных специалистов в области гражданской обороны;

участие органов управления гражданской обороной и сил гражданской обороны в международных акциях по защите и спасанию населения в зонах бедствий и оказанию гуманитарной помощи;

совершенствование международной договорно-правовой базы в области гражданской обороны и чрезвычайного гуманитарного реагирования;

реализация Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015 — 2030 годы, принятой на Третьей Всемирной конференции ООН по снижению риска бедствий.

13. Реализация государственной политики в области гражданской обороны позволит:

а) сформировать отвечающую современным требованиям нормативно-правовую, нормативно-техническую и методическую базу в области гражданской обороны;

б) сформировать единую систему требований к мероприятиям по гражданской обороне и правил их проведения;

в) оптимизировать с учетом современных угроз систему мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

г) сформировать новые подходы к организации и ведению гражданской обороны на основе передовых технологий защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

д) обеспечить дифференцированный подход к защите населения, материальных и культурных ценностей на определенных территориях Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, обеспечивающий необходимый уровень защищенности.

IV. Механизмы реализации государственной политики в области гражданской обороны

14. Механизмами реализации государственной политики в области гражданской обороны являются:

а) нормативно-правовое, нормативно-техническое и методическое регулирование в области гражданской обороны;

б) программные, плановые и методические документы, направленные на достижение цели и реализацию задач государственной политики в области гражданской обороны;

в) планирование и проведение мероприятий по гражданской обороне в комплексе с мероприятиями, проводимыми федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по переводу этих органов и организаций на работу в условиях военного времени;

г) использование правовых, экономических и иных мер защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

д) разграничение полномочий между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями при проведении мероприятий по гражданской обороне;

е) мониторинг и оценка состояния гражданской обороны;

ж) организация и проведение научных исследований в области гражданской обороны.

15. Способом оперативного реагирования на угрозы национальной безопасности в области гражданской обороны в целях преодоления кризисных ситуаций является введение в действие планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны) на всей территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях в полном объеме или частично.

V. Показатели состояния гражданской обороны и оценка эффективности реализации государственной политики в области гражданской обороны

16. Показатели состояния гражданской обороны отражаются в Плане гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации.

17. Показателями состояния гражданской обороны являются:

а) показатели, включенные в перечень показателей состояния национальной безопасности Российской Федерации;

б) показатели, включаемые в доклад о состоянии гражданской обороны в Российской Федерации.

18. Эффективность реализации государственной политики в области гражданской обороны оценивается с учетом достижения требуемых показателей состояния национальной безопасности Российской Федерации, а также с учетом решения задач государственной политики в области гражданской обороны.

VI. Функции и порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций при реализации государственной политики в области гражданской обороны

19. Государственная политика в области гражданской обороны реализуется посредством скоординированной и целенаправленной деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, основанной на законодательстве Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договорах Российской Федерации.