Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «ГУЛАГ». Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие применительно к истории России. Приведенный факт не должен содержаться в данном Вами определении понятия.

Ответ:

ГУЛАГ (Главное управление лагерей и мест заключения) – общее наименование системы сталинских трудовых лагерей.

2) факт:

— особенно много учреждений ГУЛАГа находились в районе Воркуты, в Казахстане и в Восточной Сибири.

Источник: НезЛО Антона Чубукова

ГУЛАГ – в 1934-1956 гг. подразделение НКВД (МВД) СССР, осуществлявшее руководство системой исправительно-трудовых лагерей.

2) факт:

— в 1939-1941 гг. численность заключенных ГУЛАГа значительно возросла за счет арестованных с новых территорий СССР и осужденных за новые составы преступлений;

— численность заключенных ГУЛАГа резко сократилась во второй половине 1941 г. из-за массовых досрочных освобождений в связи с началом Великой Отечественной войны;

— посе окончания Великой Отечественной войны в ГУЛАГ попали заключенные из стран Восточной и Центральной Европы, а также из Австрии и советской оккупационной зоны Германии.

Источник: История с Алей Виноградовой

ГУЛаг (Главное управление лагерей) — Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения. Это подразделение НКВД СССР, осуществлявшее руководство системой исправительно-трудовых лагерей в 1934–1960 годах, — важнейший орган системы политических репрессий в СССР.

Обычно под словом «ГУЛаг» подразумевают не саму организационную бюрократическую структуру, а весь аппарат подавления, включая тюрьмы и даже систему идеологической пропаганды. По всей территорий бывшего СССР было 36 исправительно-трудовых лагерей, ГУЛаг осуществлял руководство ими.

*** История

25 апреля 1930 по приказу ОГПУ было образовано Управление лагерями. Законодательная база под систему ГУЛаг была подведена 1 августа 1933 года, когда был утвержден Исправительно-Трудовой Кодекс РСФСР, прописывающий различные аспекты функционирования трудовых лагерей. В частности, кодексом предписывается использование труда заключенных и узаконивается практика зачета двух дней ударной работы за три дня срока, широко применявшаяся для мотивации заключенных при строительстве Беломорканала.

Согласно Постановлению ЦИК СССР, 10 июля 1934 года был создан Народный комиссариат внутренних дел СССР, в состав которого вошли пять главных управлений. Одним из них было Главное управление лагерей. В октябре того же года это управление было переименовано в Главное управление лагерей, трудпоселений и мест заключения — собственно ГУЛаг.

В дальнейшем это управление еще дважды переименовывалось и в феврале 1941 получило закрепившееся название Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД СССР. Ведомственная принадлежность ГУЛага после 1934 года менялась всего один раз — в марте 1953 ГУЛаг был передан в ведение Министерства юстиции СССР, но в январе 1954 вновь возвращен в МВД СССР. Следующим организационным изменением системы исполнения наказаний в СССР стало создание в октябре 1956 Главного управления исправительно-трудовых колоний, которое в марте 1959 было переименовано в Главное управление мест заключения.

*** ГУЛаг в экономике

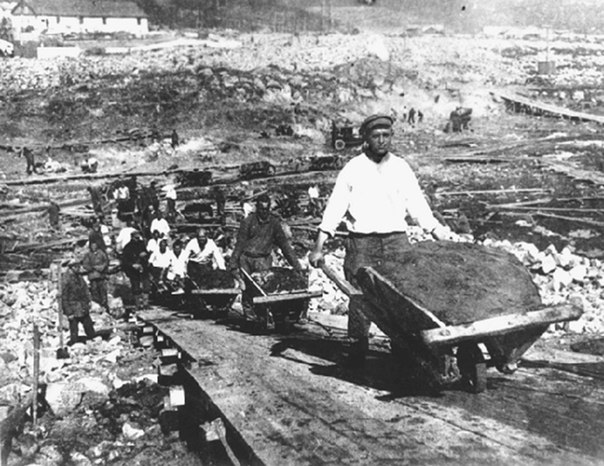

Уже к началу 1930-х труд заключенных в СССР рассматривался как экономический ресурс. Постановление Совета Народных Комиссаров в 1929 году предписывало ОГПУ организовать новые лагеря для приема заключенных в отдаленных районах страны в целях колонизации этих районов и эксплуатации их природных богатств путем применения труда лишенных свободы.

Еще более четко отношение властей к заключенным как к экономическому ресурсу выразил Иосиф Сталин, в 1938 году выступивший на заседании Президиума Верховного Совета СССР и заявивший по поводу существовавшей тогда практики досрочного освобождения заключенных следующее: «Мы плохо делаем, мы нарушаем работу лагерей. Освобождение этим людям, конечно, нужно, но с точки зрения государственного хозяйства это плохо…»

Заключенными ГУЛага в 1930-50-х годах велось строительство почти всех крупных промышленных и транспортных объектов:

каналов (Беломоро-Балтийский канал имени Сталина, канал имени Москвы, Волго-Донской канал имени Ленина);

ГЭС (Волжская, Жигулевская, Угличская, Рыбинская, Куйбышевская, Нижнетуломская, Усть-Каменогорской, Цимлянская и др.);

металлургических предприятий (Норильский и Нижнетагильский МК и др.);

объектов советской ядерной программы;

ряда железных дорог (Трансполярной магистрали, Кольской железной дороги, тоннеля на Сахалин, Караганда-Моинты-Балхаш, Печорской магистрали, вторых путей Сибирской магистрали, Тайшет-Лена (начало БАМа) и д.р.) и автострад (Москва — Минск, Нагаево — Атка — Нера и д.р.)

*** Состав заключенных: политические и уголовники

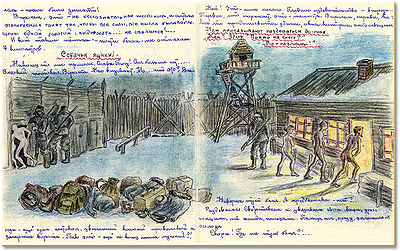

Система лагерей ГУЛаг делилась на две части. Это был мир политических и уголовников. Последние из них признавались государством «социально близкими». Этот термин пользовался популярностью в советской пропаганде. Некоторые уголовники старались сотрудничать с администрацией лагеря, для того чтобы облегчить свое существование. При этом от них власть требовала лояльности и слежки за политическими. Многочисленные «враги народа», а также осужденные за мнимый шпионаж и антисоветскую пропаганду не имели никаких возможностей, чтобы защищать свои права. Чаще всего они прибегали к голодовкам. С их помощью политические заключенные пытались привлечь внимание администрации к тяжелым условиям жизни, злоупотреблениям и издевательствам тюремщиков. Одиночные голодовки ни к чему не приводили.

Общее число заключенных в лагерях ГУЛага стремительно росло. На 1 июля 1929 их было около 23 тыс., через год — 95 тыс., еще через год — 155 тыс. чел. На 1 января 1934 численность заключенных составила уже 510 тыс. чел. без учета находившихся в пути.

Ликвидация ОГПУ и образование НКВД СССР в 1934 привели к тому, что все места заключения в стране были переданы ГУЛагу НКВД СССР. К 13 принятым от ОГПУ лагерям в 1935 добавились Саровский и Ахунский ИТЛ, а общее число заключенных превысило 725 тыс. чел.

В годы так называемого большого террора контингент ГУЛага, несмотря на широкое применение в стране высшей меры наказания — расстрела осужденных, а также увеличение смертности среди заключенных, стремительно увеличился. Если на 1 июля 1937 в лагерях находилось 788 тыс. чел., то в апреле 1938 — уже более 2 миллионов человек. Чтобы как-то «справиться» с наплывом заключенных, были организованы пять новых ИТЛ (среди них знаменитый Норильский), а затем еще тринадцать специальных лесозаготовительных лагерей (Каргопольский, Тайшетский, Вятский, Северо-Уральский ГУЛаг, Унженский, Усольский и др.)

После смерти Сталина и проведения в 1953 году массовой амнистии число заключенных в лагерях сократилось в два раза, строительство ряда объектов было прекращено. В течение нескольких лет после этого система ГУЛага планомерно сворачивалась и окончательно прекратила свое существование в 1960 г.

*** Шаражки

Больше везло тем специалистам и ученым, которые попадали в так называемые шарашки. Это были научные заведения закрытого типа, где работали над секретными проектами. Многие знаменитые ученые попадали в лагеря за свое вольнодумство. Например, таким был Сергей Королев – человек, ставший символом советского покорения космоса. В шарашки попадали конструкторы, инженеры, люди, связанные с военной промышленностью. Подобные заведения нашли свое отражение в культуре. Писатель Александр Солженицын, побывавший в шарашке, через много лет написал роман «В круге первом», где подробно описал быт таких заключенных.

*** Функция ГУЛага

После снятия грифа секретности с архивов в руках историков оказались материалы, доподлинно и документально подтверждающие репрессии, причем произведенные в силу специальных указов и постановлений. Например, 11 сентября 1941 г. в Орловской тюрьме был осуществлен расстрел 170 политических заключенных. Объяснялось данное решение тем, что перемещение в другую тюрьму или лагерь осужденных данной тюрьмы не представлялось возможным. Если уж такие беззакония творились «официально» по предписаниям указов и постановлений, то что говорить о самой атмосфере лагерей и о тех нечеловеческих условиях, которые там были созданы сознательно лагерным руководством для заключенных.

Все это подтверждает тот факт, что основная задача ГУЛага была именно репрессивной. Даже попытки обосновать и оправдать существование ГУЛага с точки зрения экономической целесообразности не имеют под собой истинной доказательной базы. Руководитель ГУЛага Наседкин 13 мая 1941 года писал: «Сопоставление себестоимости сельскохозяйственной продукции в лагерях и совхозах СССР — показало, что себестоимость продукции в лагерях значительно превышает совхозную». После войны замминистра внутренних дел Чернышов писал в специальной записке, что ГУЛаг просто необходимо переводить на систему аналогичную гражданской экономике. Но, несмотря на введение новых стимулов, детальную проработку тарифных сеток, норм выработки самоокупаемость ГУЛага не могла быть достигнута; производительность труда заключенных была ниже, чем у вольнонаемных работников, а стоимость содержания системы лагерей и колоний возрастала.

*** Условия жизни заключенных

Сегодня, после того, как опубликованы воспоминания очевидцев и людей прошедших все круги ада в ГУЛаге, издевательством выглядят те нормы, установленные для содержания з/к в лагерях. Например, вот эта норма питания № 1 (основная) заключенного ГУЛага в 1948 году (на 1 человека в день в граммах):

Хлеб 700 (800 для занятых на тяжелых работах)

Мука пшеничная 10

Крупа разная 110

Макароны и вермишель 10

Мясо 20

Рыба 60

Жиры 13

Картофель и овощи 650

Сахар 17

Соль 20

Чай суррогатный 2

Томат-пюре 10

Перец 0,1

Лавровый лист 0,1

Все эти «нормы» и предписания в подавляющем большинстве случаев не выполнялись лагерным руководством. Основным «убийцей» заключенных в ГУЛаге была не «пуля чекиста», а голод, холод и болезни.

*** Оценки массштабов репрессий

Ученые-историки до сих пор спорят о количестве репрессированных во времена ГУЛага. Называются самые разные цифры и применяются различные подходы для подсчета статистики. Основным критерием для включения конкретных осужденных людей в общее число репрессированных служит необоснованность применённых санкций и наказаний. В отличие от официальной статистики НКВД по осуждённым по 58-й статье, надёжные данные о численности остальных категорий отсутствуют, и исследователями приводятся различные оценки. Суммарные оценки по всем упомянутым категориям составляют 25-30 млн. человек прошедших через места лишения свободы или ссылку и свыше 40 млн. для менее суровых наказаний. Разница в оценках масштабов репрессий различными исследователями определяется в первую очередь набором категорий лиц, включаемых в понятие «репрессированный». В результате оценки варьируются от 3,8 млн — 9,8 млн «политических» репрессированных и до многих десятков миллионов, включая понёсших наказания по уголовным статьям. Аналогично различаются оценки погибших в результате репрессий — от сотен тысяч расстрелянных по 58-й статье до миллионов умерших от голода начала 1930-х годов.

ГУЛАГ

Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения (ГУЛАГ) — подразделение НКВД (МВД) СССР, осуществлявшее руководство системой исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) в 1934—1960 годах, важнейший орган системы политических репрессий СССР.

Содержание

- 1 История

- 2 Структура

- 3 Статистика ГУЛАГа

- 3.1 Национальный состав заключённых

- 4 История организации

- 4.1 Начальный этап

- 4.2 Период «расцвета»

- 4.3 Период после смерти Сталина

- 5 Руководство ГУЛАГ

- 5.1 Начальники Управления

- 6 Роль в экономике

- 7 Условия

- 7.1 Организация лагерей

- 8 Правонарушения

- 8.1 Система стимулирования труда в ГУЛАГе[25]

- 9 Воспоминания переживших

- 10 Дети в ГУЛАГе

- 11 См. также

- 12 Примечания

- 13 Литература

- 14 Ссылки

История

25 апреля 1930 приказом ОГПУ № 130/63 во исполнение постановления СНК СССР «Положение об исправительно-трудовых лагерях» от 7 апреля 1930 было организовано Управление лагерями ОГПУ (УЛАГ) (СУ СССР. 1930. № 22. С. 248). С ноября 1930 стало появляться название ГУЛАГ (Главное Управление исправительно-трудовых ЛАГерей ОГПУ). 10 июля 1934 в результате очередной реорганизации советских спецслужб был создан Народный комиссариат внутренних дел СССР, в состав которого вошли пять главных управлений. Одним из них было Главное управление лагерей (ГУЛАГ). В 1934 году Внутренней охране НКВД были переподчинены Конвойные войска СССР. 27 октября 1934 в ГУЛАГ перешли все исправительно-трудовые учреждения Наркомата юстиции РСФСР.

4 января 1936 был сформирован Инженерно-строительный отдел НКВД, 15 января 1936 — Управление особого строительства, 3 марта 1936 — Главное управление строительства шоссейных дорог (ГУШОСДОР). В ведении НКВД находились такие предприятия, как Главное управление по строительству горно-металлургических предприятий, Главгидрострой, Главпромстрой, Дальстрой (Главное управление строительства Дальнего Севера) и др. ГУЛАГ был расформирован в соответствии с приказом МВД СССР № 020 от 25 января 1960 согласно Постановлению Совета Министров СССР № 44-16 от 13 января 1960 и в связи с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 января 1960 «Об упразднении МВД СССР».

Структура

Численность заключённых в лагерях НКВД по состоянию на 1 января 1939 г. [1]

ГУЛАГ осуществляло руководство системой исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). Существовали следующие ИТЛ:

- Акмолинский лагерь жён изменников Родины (АЛЖИР)

- Бамлаг

- Берлаг

- Безымянлаг

- Белбалтлаг

- Воркутлаг (Воркутинский ИТЛ)

- Вятлаг

- Дальлаг

- Джезказганлаг (Степлаг)

- Джугджурлаг

- Дмитровлаг

- Волголаг

- Дубравлаг

- Инталаг

- Карагандинский ИТЛ (Карлаг)

- Кизеллаг

- Котласский ИТЛ

- Краслаг

- Локчимлаг

- Норильсклаг (Норильский ИТЛ)

- Озерлаг

- Пермские лагеря

- Печорлаг

- Печжелдорлаг

- Прорвлаг

- Свирьлаг

- СВИТЛ

- Севжелдорлаг

- Сиблаг

- Соловецкий Лагерь Особого Назначения (СЛОН)

- Таежлаг

- Устьвымлаг

- Ухтпечлаг

- Ухтижемлаг

- Хабарлаг

Каждый из вышеперечисленных ИТЛ включал в себя целый ряд лагерных пунктов (то есть собственно лагерей). Особенно трудными условиями жизни и работы заключённых славились лагеря на Колыме [2].

Статистика ГУЛАГа

Состав заключённых ИТЛ (исправительно-трудовые лагеря) по инкриминируемым преступлениям (по состоянию на 1 апреля 1940 г.) [3]

Число осуждённых за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления за 1921—1953 гг. [4]

Количество заключённых в лагерях НКВД, колониях и тюрьмах на 1 января за 1930—1953 гг.[5]

До конца 1980-х годов официальная статистика по ГУЛАГу была засекречена, доступ исследователей в архивы был невозможен, поэтому оценки были основаны либо на словах бывших заключённых или членов их семей, либо на применении математико-статистических методов.

После открытия архивов стали доступны официальные цифры, однако статистика ГУЛАГа отличается неполнотой, а данные из разных разделов зачастую не стыкуются друг с другом.

Согласно официальным данным всего в системе лагерей, тюрем и колоний ОГПУ и НКВД в 1930-56 единовременно содержалось более 2,5 млн человек (максимум был достигнут в начале 1950-х в результате послевоенного ужесточения уголовного законодательства[6] и социальных последствий голода 1946—1947[7]).

Справка о смертности заключённых в системе ГУЛАГа за период 1930—1956 гг.

- Справка о смертности заключённых в системе ГУЛАГа за период 1930—1956 гг.

| Годы | Число умерших | % умерших к среднесписочному |

|---|---|---|

| 1930* | 7980 | 4,2 |

| 1931* | 7283 | 2,9 |

| 1932* | 13197 | 4,8 |

| 1933* | 67297 | 15,3 |

| 1934* | 25187 | 4,28 |

| 1935** | 31636 | 2,75 |

| 1936** | 24993 | 2,11 |

| 1937** | 31056 | 2,42 |

| 1938** | 108654 | 5,35 |

| 1939*** | 44750 | 3,1 |

| 1940 | 41275 | 2,72 |

| 1941 | 115484 | 6,1 |

| 1942 | 352560 | 24,9 |

| 1943 | 267826 | 22,4 |

| 1944 | 114481 | 9,2 |

| 1945 | 81917 | 5,95 |

| 1946 | 30715 | 2,2 |

| 1947 | 66830 | 3,59 |

| 1948 | 50659 | 2,28 |

| 1949 | 29350 | 1,21 |

| 1950 | 24511 | 0,95 |

| 1951 | 22466 | 0,92 |

| 1952 | 20643 | 0,84 |

| 1953**** | 9628 | 0,67 |

| 1954 | 8358 | 0,69 |

| 1955 | 4842 | 0,53 |

| 1956 | 3164 | 0,4 |

| Итого | 1606742 | |

|

* Только в ИТЛ. |

После публикации в начале 1990-х годов архивных документов из ведущих российских архивов, прежде всего — в Государственного архива Российской Федерации (бывший ЦГАОР СССР) и Российского центра социально-политической истории (бывший ЦПА ИМЛ) ряд исследователей сделали вывод, что за 1930—1953 в исправительно-трудовых колониях побывало 6,5 млн человек, из них по политическим мотивам — около 1,3 млн, через исправительно-трудовые лагеря за 1937—1950 гг. осуждённых по политическим статьям прошло около двух млн человек.

Таким образом, опираясь на приведённые архивные данные [5] ОГПУ—НКВД—МВД СССР, можно сделать вывод: за 1920—1953 годы через систему ИТЛ прошло около 10 млн человек, в том числе по статье контрреволюционные преступления [6] — 3,4-3,7 млн человек.

Национальный состав заключённых

Национальный состав заключённых на 1 января 1939 года[8]

Согласно ряду исследований[9] на 1 января 1939 года в лагерях ГУЛАГа национальный состав заключённых был распределен следующим образом:

- русские — 830 491 (63,05 %)

- украинцы — 181 905 (13,81 %)

- белорусы — 44 785 (3,40 %)

- татары — 24 894 (1,89 %)

- узбеки — 24 499 (1,86 %)

- евреи — 19 758 (1,50 %)

- немцы — 18 572 (1,41 %)

- казахи — 17 123 (1,30 %)

- поляки — 16 860 (1,28 %)

- грузины — 11 723 (0,89 %)

- армяне — 11 064 (0,84 %)

- туркмены — 9 352 (0,71 %)

- другие национальности — 8,06 % .

По данным, приводимым в этой же работе, на 1 января 1951 года в лагерях и колониях количество заключённых составляло:

- русские — 1 405 511 (805 995/599 516 — 55,59 %)

- украинцы — 506 221 (362 643/143 578 — 20,02 %)

- белорусы — 96 471 (63 863/32 608 — 3,82 %)

- татары — 56 928 (28 532/28 396 — 2,25 %)

- литовцы — 43 016 (35 773/7 243 — 1,70 %)

- немцы — 32 269 (21 096/11 173 — 1,28 %)

- узбеки — 30029 (14 137/15 892 — 1,19 %)

- латыши — 28 520 (21 689/6 831 — 1,13 %)

- армяне — 26 764 (12 029/14 735 — 1,06 %)

- казахи — 25 906 (12 554/13 352 — 1,03 %)

- евреи — 25 425 (14 374/11 051 — 1,01 %)

- эстонцы — 24 618 (18 185/6 433 — 0,97 %)

- азербайджанцы — 23 704 (6 703/17 001 — 0,94 %)

- грузины — 23 583 (6 968/16 615 — 0,93 %)

- поляки — 23 527 (19 184/4 343 — 0,93 %)

- молдаване — 22 725 (16 008/6 717 — 0,90 %)

- другие национальности — около 5 %.

История организации

Начальный этап

15 апреля 1919 года в РСФСР вышел декрет «О лагерях принудительных работ». С самого начала существования Советской власти руководство большинством мест заключения было возложено на отдел исполнения наказаний Народного комиссариата юстиции, образованный в мае 1918 года. Частично этими же вопросами занималось и Главное управление принудительных работ при Народном комиссариате внутренних дел.

После октября 1917 и вплоть до 1934 общие тюрьмы находились в ведении республиканских Народных комиссариатов юстиции и входили в систему Главного управления исправительно-трудовых учреждений.

25 июля 1922 Совет Народных Комиссаров принял постановление о сосредоточении руководства основными местами заключения (кроме общих тюрем) в одном ведомстве и чуть позже, в октябре того же года, был создан единый орган в системе НКВД — Главное управление местами заключения.

В последующие десятилетия структура государственных органов, ведающих местами лишения свободы, менялась неоднократно, хотя коренных изменений не произошло.

В 1934 общие тюрьмы были переданы в ГУЛАГ НКВД СССР, а в сентябре 1938 — в составе НКВД было образовано самостоятельное Главное тюремное управление.

Период «расцвета»

24 апреля 1930 по приказу ОГПУ было образовано Управление лагерями. Первое упоминание собственно о ГУЛАГе (Главное управление лагерей) можно найти в приказе ОГПУ от 15 февраля 1931 года.

3 августа 1933 года постановлением СНК СССР утверждается Исправительно-Трудовой Кодекс РСФСР, прописывающий различные аспекты функционирования ИТЛ. В частности, кодексом предписывается использование труда заключённых[10] и узаконивается практика зачета двух дней ударной работы за три дня срока[11], широко применявшаяся для мотивации заключённых при строительстве Беломорканала.

10 июня 1934 года согласно Постановлению ЦИК СССР при образовании нового союзно-республиканского НКВД в его составе было образовано Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений. В октябре того же года это управление было переименовано в Главное управление лагерей, трудпоселений и мест заключения.

В дальнейшем это управление еще дважды переименовывалось и в феврале 1941 получило закрепившееся название Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД СССР. После окончания Великой Отечественной войны, в связи с реорганизацией наркоматов в министерства, Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний в марте 1946 года вошло в состав МВД СССР.

Период после смерти Сталина

Ведомственная принадлежность ГУЛАГа после 1934 года менялась всего один раз — в марте 1953 ГУЛАГ был передан в ведение Министерства юстиции СССР, но в январе 1954 вновь возвращён в МВД СССР.

Следующим организационным изменением системы исполнения наказаний в СССР стало создание в октябре 1956 Главного управления исправительно-трудовых колоний, которое в марте 1959 было переименовано в Главное управление мест заключения.

При разделении НКВД на два самостоятельных наркомата — НКВД и НКГБ — это управление было переименовано в Тюремное управление НКВД. В 1954 году по постановлению Совета Министров СССР Тюремное управление было преобразовано в Тюремный отдел МВД СССР. В марте 1959 году Тюремный отдел был реорганизован и включён в систему Главного управления мест заключения МВД СССР.

Руководство ГУЛАГ

Начальники Управления

- Ф. И. Эйхманс (апрель — июнь 1930)

- Л. И. Коган (до 9 июня 1932)

- М. Д. Берман (до 16 августа 1937)[12]

- И. И. Плинер (до 16 ноября 1938)[12]

- Г. В. Филаретов (до 18 февраля 1939)[12]

- В. В. Чернышов (до 26 февраля 1941)[12]

- В. Г. Наседкин (до 2 сентября 1947)

- Г. П. Добрынин (до 31 января 1951)

- И. И. Долгих (до 5 октября 1954)

- С. Е. Егоров (до 4 апреля 1956)

- П. Н. Бакин (до 6 мая 1958)

- М. Н. Холодков (до 13 июня 1960)

Первые руководители ГУЛАГа, — Фёдор Эйхманс, Лазарь Коган, Матвей Берман, Израиль Плинер, — в числе прочих видных чекистов погибли в годы «большого террора». В 1937—1938 гг. они были арестованы и вскоре расстреляны.

Роль в экономике

Уже к началу 1930-х труд заключённых в СССР рассматривался как экономический ресурс. Постановление СНК в 1929 году предписывало[13] ОГПУ организовать новые лагеря для приема заключённых в отдаленных районах страны

в целях колонизации этих районов и эксплуатации их природных богатств путем применения труда лишенных свободы

Еще более чётко отношение властей к заключённым как к экономическому ресурсу выразил Иосиф Сталин, в 1938 году выступивший на заседании Президиума Верховного Совета СССР и заявивший по поводу существовавшей тогда практики досрочного освобождения заключённых следующее[14]:

Мы плохо делаем, мы нарушаем работу лагерей. Освобождение этим людям, конечно, нужно, но с точки зрения государственного хозяйства это плохо[…] Нельзя ли дело повернуть по-другому, чтобы люди эти оставались на работе — награды давать, ордена, может быть? А то мы их освободим, вернутся они к себе, снюхаются опять с уголовниками и пойдут по старой дорожке. В лагере атмосфера другая, там трудно испортиться. Я говорю о нашем решении: если по этому решению досрочно освобождать, эти люди опять по старой дорожке пойдут. Может быть, так сказать: досрочно их сделать свободными от наказания с тем, чтобы они оставались на строительстве как вольнонаемные?

Заключёнными ГУЛАГа в 1930-50-х годах велось строительство ряда крупных промышленных и транспортных объектов:

- каналов (Беломоро-Балтийский канал имени Сталина, канал имени Москвы, Волго-Донской канал имени Ленина);

- ГЭС (Волжская, Жигулевская, Угличская, Рыбинская, Куйбышевская, Нижнетуломская, Усть-Каменогорской, Цимлянская и др.);

- металлургических предприятий (Норильский и Нижнетагильский МК и др.);

- объектов советской ядерной программы;

- ряда железных дорог (Трансполярной магистрали, Кольской железной дороги, тоннеля на Сахалин, Караганда-Моинты-Балхаш, Печорской магистрали, вторых путей Сибирской магистрали, Тайшет-Лена (начало БАМа) и д.р.) и автострад (Москва — Минск, Магадан — Сусуман — Усть-Нера)

Ряд советских городов был основан и строился учреждениями ГУЛАГа (Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань, Магадан, Дудинка, Воркута, Ухта, Инта, Печора, Молотовск, Дубна, Находка)

Труд заключённых использовался также в сельском хозяйстве, в добывающих отраслях и на лесозаготовках. По данным некоторых историков на ГУЛАГ в среднем приходилось три процента валового национального продукта.[15]

Оценки общей экономической эффективности системы ГУЛАГа не производились. Руководитель ГУЛАГа Наседкин 13 мая 1941 года писал[16]: «Сопоставление себестоимости сельскохозяйственной продукции в лагерях и совхозах НКСХ СССР — показало, что себестоимость продукции в лагерях значительно превышает совхозную». После войны замминистра внутренних дел Чернышов писал в специальной записке, что в ГУЛАГ просто необходимо переводить на систему аналогичную гражданской экономике. Но несмотря на введение новых стимулов, детальную проработку тарифных сеток, норм выработки самоокупаемость ГУЛАГа не могла быть достигнута; производительность труда заключённых была ниже, чем у вольнонаемных работников, а стоимость содержания системы лагерей и колоний возрастала.

После смерти Сталина и проведения в 1953 году массовой амнистии число заключённых в лагерях сократилось в два раза[17], строительство ряда объектов было прекращено. В течение нескольких лет после этого система ГУЛАГа планомерно сворачивалась и окончательно прекратила свое существование в 1960 г.

Условия

Организация лагерей

В ИТЛ устанавливались три категории режима содержания заключённых: строгий, усиленный и общий.

- На строгом режиме особо опасные преступники, осуждённые за бандитизм, вооружённый разбой, умышленные убийства, побеги из мест заключения и неисправимые уголовники-рецидивисты. Они находились под усиленной охраной и надзором, не могли быть расконвоированы, использовались преимущественно на тяжёлых физических работах, к ним применялись наиболее строгие меры наказания за отказ от работы и за нарушения лагерного режима. «Политические преступления» (58 статья Уголовного кодекса РСФСР) тоже относились к особо опасным.[18]

- На усиленном режиме содержались осуждённые за грабежи и другие опасные преступления, воры-рецидивисты. Эти заключённые тоже не подлежали расконвоированию и использовались главным образом на общих работах.

- Остальные заключённые в ИТЛ, а также все находившиеся в исправительно-трудовых колониях (ИТК) содержались на общем режиме. Разрешалось их расконвоирование, использование на низовой административно-хозяйственной работе в аппарате лагерных подразделений и ИТК, а также привлечение к постовой и конвойной службе по охране заключённых.

По окончании карантина врачебно-трудкомиссиями производилось установление заключённым категорий физического труда.

- Физически здоровым заключённым устанавливалась первая категория трудоспособности, допускающая их использование на тяжёлых физических работах.

- Заключённые, имевшие незначительные физические недостатки (пониженную упитанность, неорганического характера функциональные расстройства), относились ко второй категории трудоспособности и использовались на работах средней тяжести.

- Заключённые, имевшие явно выраженные физические недостатки и заболевания, как то: декомпенсированный порок сердца, хроническое заболевание почек, печени и других органов, однако, не вызывающие глубоких расстройств организма, относились к третьей категории трудоспособности и использовались на лёгких физических работах и работах индивидуального физического труда.

- Заключённые, имевшие тяжёлые физические недостатки, исключающие возможность их трудового использования, относились к четвёртой категории — категории инвалидов.

Отсюда все рабочие процессы, характерные для производительного профиля того или иного лагеря, были разбиты по степени тяжести на: тяжёлые, средние и лёгкие. [19]

Для заключённых каждого лагеря в системе ГУЛАГа существовала стандартная система учёта узников по признаку их трудового использования, введённая в 1935 г. Все работающие заключённые делились на две группы. Основной трудовой контингент, который выполнял производственные, строительные или прочие задачи данного лагеря, составлял группу «А». Помимо него, определённая группа заключённых всегда была занята работами, возникающими внутри лагеря или лагерной администрации. Этот, в основном административно-управленческий и обслуживающий персонал, причислялся к группе «Б». Неработающие заключённые также делились на две категории: группа «В» включала в себя тех, кто не работал по причине болезни, а все остальные неработающие, соответственно, объединялись в группу «Г». Данная группа представлялась самой неоднородной: часть этих заключённых только временно не работали по внешним обстоятельствам — из-за их нахождения на этапе или в карантине, из-за непредоставления работы со стороны лагерной администрации, из-за внутрилагерной переброски рабочей силы и т. п., — но к ней также следовало причислять «отказчиков» и узников, содержащихся в изоляторах и карцерах.

Доля группы «А» — то есть основной рабочая сила, редко достигала 70 %. Кроме того широко использовался труд вольно-наёмных работников (составлявших 20-70 % группы «А» (в разное время и в разных лагерях)).

Нормы на работу составляли в год около 270—300 трудовых дней (по разному в разных лагерях и в разные годы, исключая, естественно, годы войны). Трудовой день — до 10-12 часов максимально. В случае суровых климатических условий работы отменялись.

Норма питания № 1 (основная) заключённого ГУЛАГа в 1948 году (на 1 человека в день в граммах)[20]:

- Хлеб 700 (800 для занятых на тяжёлых работах)

- Мука пшеничная 10

- Крупа разная 110

- Макароны и вермишель 10

- Мясо 20

- Рыба 60

- Жиры 13

- Картофель и овощи 650

- Сахар 17

- Соль 20

- Чай суррогатный 2

- Томат-пюре 10

- Перец 0,1

- Лавровый лист 0,1

Несмотря на существование определённых нормативов содержания заключённых, результаты проверок лагерей показывали их систематическое нарушение [21]:

Большой процент смертности падает на простудные заболевания и на истощение; простудные заболевания объясняются тем, что есть заключённые, которые выходят на работу плохо одетые и обутые, бараки зачастую из-за отсутствия топлива не отапливаются, вследствие чего перемёрзшие под открытым небом заключённые не отогреваются в холодных бараках, что влечет за собой грипп, воспаление лёгких, и другие простудные заболевания

До конца 1940-х годов, когда условия содержания несколько улучшились, смертность заключённых в лагерях ГУЛАГа превышала среднюю по стране, а в отдельные годы (1942-43) доходила до 20 % от среднесписочной численности узников. Согласно официальным документам, всего за годы существования ГУЛАГа в нем умерли более 1,1 млн человек (ещё более 600 тыс. умерли в тюрьмах и колониях). Ряд исследователей, например В. В. Цаплин[22], отмечали заметные расхождения в имеющейся статистике, но на данный момент эти замечания носят отрывочный характер, и не могут быть использованы для её характеристики в целом.

Правонарушения

В данный момент в связи с открытием служебной документации и внутренних приказов, ранее недоступных историкам, имеется ряд материалов, подтверждающих репрессии, причём произведённые в силу указов и постановлений органов исполнительной и законодательной власти.

К примеру, в силу Постановления ГКО N 634/сс от 6 сентября 1941 г. в Орловской тюрьме ГУГБ был осуществлён расстрел 170 политических заключённых. Объяснялось данное решение тем, что перемещение осуждённых данной тюрьмы не представлялось возможным. Большую часть отбывающих наказание в таких случаях отпускали либо приписывали отступавшим войсковым частям. Наиболее опасных заключённых в ряде случаев ликвидировали.[23]

Примечательным фактом было издание 5 марта 1948 года так называемого «дополнительного указа воровского закона для заключённых», который определил основные положения системы отношений привилегированных заключённых — «воров», заключённых — «мужиков» и некоторого персонала из числа заключённых[24]:

- Каждый заключённый вносит в воровскую кассу 25 % от своего заработка.

- Каждый заключённый приносит ворам 50 % от полученных посылок и денежных переводов.

- Заключённые, имеющие шерстяные личные вещи, по первому требованию передают их ворам.

- Из продуктов, завезённых на кухню, заведующий и повара самое лучшее отдают ворам.

- Заключённые врачи и фельдшеры выделяют для воров медикаменты, содержащие наркотики.

- Все заключённые безоговорочно выполняют любое требование воров.

- При неподчинении воровскому закону главари приговариваются к смертной казни[24].

Данный закон вызвал весьма негативные последствия для непривилегированных заключённых лагерей и тюрем, вследствие чего отдельные группировки «мужиков» стали оказывать противодействие, организовывать выступления против «воров» и соответствующим законам, совершая в том числе акты неповиновения, поднимая восстания, учиняя поджоги. В ряде учреждений контроль над заключёнными, который де-факто принадлежал и осуществлялся преступными группами «воров» был утерян, руководства лагерей обратились непосредственно в высшие инстанции с просьбой выделения дополнительно наиболее авторитетных «воров» для наведения порядка и восстановления контроля, что иногда вызывало некоторую потерю управляемости местами лишения свободы, давало повод преступным группам контролировать сам механизм отбывания наказания, диктуя свои условия сотрудничества.[24].

Система стимулирования труда в ГУЛАГе[25]

Заключённые, отказывающиеся от работы, подлежали переводу на штрафной режим, а «злостные отказчики, своими действиями разлагающие трудовую дисциплину в лагере», привлекались к уголовной ответственности. За нарушения трудовой дисциплины на заключённых налагались взыскания. В зависимости от характера таких нарушений, могли быть наложены следующие взыскания:

- лишение свиданий, переписки, передач на срок до 6 месяцев, ограничение в праве пользования личными деньгами на срок до 3-х месяцев и возмещение причинённого ущерба;

- перевод на общие работы;

- перевод на штрафной лагпункт сроком до 6 месяцев;

- перевод в штрафной изолятор сроком до 20 суток;

- перевод в худшие материально-бытовые условия (штрафной паёк, менее благоустроенный барак и т. п.)

В отношении заключённых, соблюдавших режим, хорошо проявивших себя на производстве, перевыполнявших установленную норму, могли применяться следующие меры поощрения со стороны лагерного руководства:

- объявление благодарности перед строем или в приказе с занесением в личное дело;

- выдача премии (денежной или натуральной);

- предоставление внеочередного свидания;

- предоставление права получения посылок и передач без ограничения;

- предоставление право перевода денег родственникам в сумме, не превышающей 100 руб. в месяц;

- перевод на более квалифицированную работу.

Кроме того, десятник в отношении хорошо работавшего заключённого мог ходатайствовать перед прорабом или начальником лагпункта о предоставлении заключённому льгот, предусмотренных для стахановцев.

Заключённым, работавшим «стахановскими методами труда»[26], предоставлялся целый ряд специальных, дополнительных льгот, в частности:

- проживание в более благоустроенных бараках, оборудованных топчанами или кроватями и обеспеченных постельными принадлежностями, культуголком и радио;

- специальный улучшенный паёк;

- отдельная столовая или отдельные столы в общей столовой с первоочередным обслуживанием;

- вещевое довольствие в первую очередь;

- преимущественное право пользования лагерным ларьком;

- первоочередное получение книг, газет и журналов из библиотеки лагеря;

- постоянный клубный билет на занятие лучшего места для просмотра кинокартин, художественных постановок и литературных вечеров;

- командирование на курсы внутри лагеря для получения или повышения соответствующей квалификации (шофера, тракториста, машиниста и т. д.)

Сходные меры поощрения были приняты и для заключённых, имевших звание ударников.

Наряду с данной системой стимулирования существовали и другие, которые состояли только из компонентов, поощрявших высокую производительность труда заключённого (и не имевших «наказательного» компонента). Одна из них связана с практикой засчитывать заключённому один отработанный с перевыполнением установленной нормы рабочий день за полтора, два (или еще больше) дня его срока заключения. Результатом такой практики являлось досрочное освобождение заключённых, положительно проявивших себя на работе. В 1939 году[27] эта практика была отменена, а сама система «досрочного освобождения» сводилась к замене заключения в лагере на принудительное поселение. Так, согласно указу от 22 ноября 1938 г «О дополнительных льготах для заключённых досрочно освобождаемых за ударную работу на строительстве 2-х путей „Карымская — Хабаровск“[28], 8 900 заключённых — ударников досрочно освобождались, с переводом на свободное проживание в район строительства БАМа до окончания срока наказания.[29] В годы войны стали практиковаться освобождения на основе постановлений ГКО с передачей освобожденных в РККА, а потом на основе Указов Президиума Верховного Совета СССР (так называемые амнистии)[30].

Третья система стимулирования труда в лагерях заключалась в дифференцированной выплате заключённым денег за выполненную ими работу. Эти деньги в административных документах изначально и вплоть до конца 1940-х гг. обозначались терминами „денежное поощрение“ или „денежное премиальное вознаграждение“. Понятие „зарплата“ тоже иногда употреблялось, но официально такое название было введено только в 1950 г. Денежные премиальные вознаграждения выплачивались заключённым „за все работы, выполняемые в исправительно-трудовых лагерях“[31], при этом заключённые могли получать заработанные деньги на руки в сумме не свыше 150 рублей единовременно. Деньги сверх этой суммы зачислялись на их личные счета и выдавались по мере израсходования ранее выданных денег. Денег не получали неработающие и невыполняющие нормы. При этом „… даже незначительное перевыполнение норм выработки отдельными группами рабочих…“ могло вызвать большой рост фактически выплачиваемой суммы, что, в свою очередь, могло привести к непропорциональному развитию фонда премвознаграждения по отношению к выполнению плана капитальных работ[32]. заключённым, временно освобождённым от работы по болезни и другим причинам, за время освобождения от работы заработная плата не начислялась, зато стоимость гарантированного питания и вещевого довольствия с них тоже не удерживалась. Актированным инвалидам, используемым на сдельных работах, оплата труда производилась по установленным для заключённых сдельным расценкам за фактически выполненный ими объем работ.

Воспоминания переживших

Знаменитый Мороз — начальник Ухтинских лагерей заявлял, что ему не нужны ни машины, ни лошади: „дайте побольше з/к — и он построит железную дорогу не только до Воркуты, а и через Северный полюс“. Деятель этот был готов мостить болота заключёнными, бросал их запросто работать в стылую зимнюю тайгу без палаток — у костра погреются! — без котлов для варки пищи — обойдутся без горячего! Но так как никто с него не спрашивал за „потери в живой силе“, то и пользовался он до поры до времени славой энергичного, инициативного деятеля. Я видел Мороза возле локомотива — первенца будущего движения, только что НА РУКАХ выгруженного с понтона. Мороз витийствовал перед свитой — необходимо, мол, срочно, развести пары, чтобы тотчас — до прокладки рельсов! — огласить окрестности паровозным гудком. Тут же было отдано распоряжение: натаскать воды в котел и разжечь топку!» [33]

Борис Ширяев: Темпы развития новых советских бытовых форм на Соловках даже обгоняли общесоюзные: тюремная замкнутость, безграничный произвол, полное пренебрежение к человеческой личности и ее правам, постоянная беспредельная лживость, вездесущий, всемогущий «блат» — узаконенное мошенничество всех видов, хамство, постоянный полуголод, грязь, болезни, непосильный, принудительный труд — все это доводилось до предела возможного [34]

Дети в ГУЛАГе

В области борьбы с преступностью несовершеннолетних преобладали карательные меры исправительного воздействия. 16 июля 1939 года НКВД СССР издает приказ «С объявлением положения об изоляторе НКВД ОТК для несовершеннолетних», в котором было утверждено «Положение об изоляторе для несовершеннолетних», предписывающее размещать в изоляторах подростков возрастом от 12 до 16 лет, приговорённых судом к различным срокам заключения и не поддающихся иным мерам перевоспитания и исправления. Данная мера могла быть осуществлена с санкции прокурора, срок содержания в изоляторе ограничивался шестью месяцами[35].

Начиная с середины 1947 г. сроки наказания для несовершеннолетних, осуждённых за кражу государственного или общественного имущества были увеличены до 10 — 25 лет. Еще Постановлением ВЦИК и СНК от 25 ноября 1935 г. «Об изменении действующего законодательства РСФСР о мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних, с детской беспризорностью и безнадзорностью» была отменена возможность снижения срока наказания для несовершеннолетних в возрасте 14 — 18 лет, значительно был ужесточён режим содержания детей в местах лишения свободы.[35]

В написанной в 1940 году секретной монографии «Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД СССР» имеется отдельная глава «Работа с несовершеннолетними и безнадзорными»[36]:

«В системе ГУЛАГ’а организационно обособлена работа с несовершеннолетними правонарушителями и безнадзорными.

По решению ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 31 мая 1935 г. в Наркомвнуделе создан Отдел Трудовых колоний, имеющий своей задачей организацию приёмников-распределителей, изоляторов и трудколоний для несовершеннолетних беспризорных и преступников.

Указанное решение ЦК ВКП(б) и СНК предусматривало перевоспитание беспризорных и безнадзорных детей путём культурнопросветительной и производственной работы с ними и дальнейшее направление их на работу в промышленность и сельское хозяйство.

Приёмники-распределители осуществляют процесс изымания с улиц беспризорных и безнадзорных детей, содержат детей у себя в течение одного месяца, а затем, после установления необходимых данных о них и родителях, дают им соответствующее дальнейшее направление. Действующие в системе ГУЛАГ’а 162 приёмника-распределителя за четыре с половиной года своей работы пропустили 952834 подростка, которые были направлены как в детские учреждения Наркомпроса, Наркомздрава и Наркомсобеза, так и в трудовые колонии ГУЛАГ’а НКВД. В настоящее время в системе ГУЛАГ’а действуют 50 трудовых колоний закрытого и открытого типа.

В колониях открытого типа находятся несовершеннолетние преступники с одной судимостью, а в колониях закрытого типа содержатся, в условиях особого режима, несовершеннолетние преступники от 12 до 18 лет, имеющие за собой большое количество приводов и несколько судимостей.

С момента решения ЦК ВКП(б) и СНК через трудовые колонии пропущено 155506 подростков в возрасте от 12 до 18 лет, из которых 68927 судившихся и 86579 не судившихся. Так как основной задачей трудовых колоний НКВД является перевоспитание детей и привитие им трудовых навыков, — во всех трудколониях ГУЛАГ’а организованы производственные предприятия, в которых работают все несовершеннолетние преступники.

В трудовых колониях ГУЛАГ’а имеются, как правило, четыре основные вида производства:

- Металлообработка,

- Деревообработка,

- Обувное производство,

- Трикотажное производство (в колониях для девушек).

Во всех колониях организованы средние школы, работающие по общей семилетней программе обучения.[37]

Организованы клубы, с соответствующими кружками самодеятельности: музыкальными, драматическими, хоровыми, ИЗО, техническими, физкультурными и другими. Воспитательные и педагогические кадры колоний для несовершеннолетних насчитывают: 1200 воспитателей — преимущественно из членов комсомола и членов партии, 800 педагогов и 255 руководителей кружков художественной самодеятельности. Почти во всех колониях организованы пионерские отряды и комсомольские организации из состава несудившихся воспитанников. На 1 марта 1940 года в колониях ГУЛАГ’а насчитывалось 4126 пионеров и 1075 членов ВЛКСМ.

Работа в колониях организована следующим образом: несовершеннолетние до 16 лет — ежедневно работают на производстве 4 часа и учатся в школе 4 часа, остальное время они заняты в кружках самодеятельности и пионерских организациях. Несовершеннолетние от 16 до 18 лет работают на производстве 6 часов и, вместо нормальной школы-семилетки, занимаются в кружках самообразования, по типу школ взрослых.

За 1939 год трудовые колонии ГУЛАГ’а для несовершеннолетних выполнили производственную программу на 169.778 тыс. рублей, преимущественно по изделиям широкого потребления. На содержание всего состава несовершеннолетних преступников системой ГУЛАГ’а израсходовано за 1939 год 60501 тыс. рублей, причём государственная дотация на покрытие этих расходов выразилась, примерно, в 15 % всей суммы, а остальная её часть была обеспечена поступлениями от производственной и хозяйственной деятельности трудовых колоний. Основным моментом, завершающим весь процесс перевоспитания несовершеннолетних преступников, является их трудоустройство. За четыре года системой трудовых колоний трудоустроено 28280 бывших преступников в различных отраслях народного хозяйства, в том числе — 83,7 % в промышленность и на транспорт, 7,8 % в сельское хозяйство, 8,5 % — в разные учебные заведения и учреждения»

См. также

- Лагеря ОГПУ-НКВД-МВД

- Сучья война

- Шарашка

- Сталинские репрессии

- Зэк

Примечания

Литература

- Энн Эпплбаум ГУЛАГ. Паутина Большого террора. = GULAG. A History. — М.: Московская школа политических исследований, 2006. — С. 608. — ISBN 5-93895-085-6

- История сталинского Гулага. Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7-ми томах. Т. 1. Массовые репрессии в СССР. Отв. рел. Н. Верт, С. В. Мироненко. Отв. сост. И. А. Зюзина. М.: РОССПЭН, 2004. ISBN 5-8243-0605-2

- История сталинского Гулага, Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7-ми томах. Т. 2. Карательная система: структура и кадры. Отв. ред. и сост. Н. В. Петров. Отв. сост. Н. И. Владимирцев. М.: РОССПЭН, 2004. ISBN 5-8243-0606-0

- История сталинского Гулага. Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7-ми томах. Т. 3. Экономика Гулага. Отв. ред. и сост. О. В. Хлевнюк. М.: РОССПЭН, 2004. ISBN 5-8243-0607-9

- История сталинского Гулага. Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7-ми томах. Т. 4. Население Гулага: численность и условия содержания. Отв. ред. А. Б. Безбородов, В. М. Хрусталев. Сост. И. В. Безбородова (отв. сост.), В. М. Хрусталев. М.: РОССПЭН, 2004. ISBN 5-8243-0608-7

- История сталинского Гулага. Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7-ми томах. Т. 5. Спецпереселенцы в СССР. Отв. ред. и сост. Т. В. Царевская-Дякина. М.: РОССПЭН, 2004. ISBN 5-8243-0608-5

- История сталинского Гулага. Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7-ми томах. Т. 6. Восстания, бунты и забастовки заключенных. Отв. ред. и сост. В. А. Козлов. Сост. О. В. Лавинская. М.: РОССПЭН, 2004. ISBN 5-8243-0610-9

- История сталинского Гулага. Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7-ми томах. Т. 7. Советская репрессивно-карательная политика и пенитенциарная система в материалах Государственного архива Российской Федерации: Аннотированный указатель дел. Отв. ред. В. А. Козлов, С. В. Мироненко. Отв. сост. А. В. Добровская. Сост. Б. Ф. Додонов, О. Н. Копылова, В. П. Наумов, В. И. Широков. М.: РОССПЭН, 2005. ISBN 5-8243-0611-4

- Система исправительно-трудовых лагерей в СССР: 1923—1960 : Справочник / О-во «Мемориал», ГАРФ. Сост. М. Б. Смирнов. — М.: Звенья, 1998. — 600 с ISBN 5-7870-0022-6

- ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918—1960. М.: Материк—альфа, 2002. ISBN 5-85646-046-4

- Бородкин Л. И., Грегори П., Хлевнюк О. В. ГУЛАГ: Экономика принудительного труда. М.: РОССПЭН, 2005. ISBN 5-8243-0618-4

- Алексушин Г.В. История правоохранительных органов. Самара: Издательство АНО «ИА ВВС» и АНО «Ретроспектива», 2005.

- Рыбников В. В., Алексушин Г.В. История правоохранительных органов Отечества. М.: Издательство «Щит-М», 2007.

- Поживши в ГУЛАГе [Сборник воспоминаний] / Сост. А. И. Солженицын. — М.: Русский путь, 2001 (Всероссийская мемуарная библиотека. Серия «Наше недавнее». Вып. 7) ISBN 5-85887-024-4

- Заключенные на стройках коммунизма. ГУЛАГ и объекты энергетики СССР. Собрание документов и фотографий. — Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. — ISBN 978-5-8243-0918-8

- Дюков А. Р. Миф о геноциде: Репрессии советских властей в Эстонии (1940—1953) / Предисл. С. Артеменко. М.: Алексей Яковлев, 2007. 138 с.

Ссылки

- Л. А. Кацва. История России. Советский период. (1917—1991)

- gulag.ru

- Демография ГУЛАГа

- Статистика репрессивной деятельности органов безопасности СССР на период с 1941 по 1953 годы

- Статистика репрессивной деятельности органов безопасности СССР на период с 1921 по 1940 годы

- Карта объектов ГУЛАГ

- «Архипелаг ГУЛаг», 3-я часть

- «Виртуальный Музей Гулага»

- Всеволод Цаплин «Архивные материалы о числе заключенных в конце 30-х годов»

- Виктор Земсков «ГУЛАГ (историко-социологический аспект)»

- Вклад заключённых ГУЛАГа в победу в Великой Отечественной войне

- Игорь Пыхалов «Каковы масштабы «сталинских репрессий»?

- Николай Морозов «К вопросу о численности жертв геноцида»

- Альгирдас Шеренас «Сталинские лагеря Коми АССР»

- Краткая история ГУЛАГа

- СЛОН и СТОН. Соловки, энциклопедия

- ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛАГЕРЕЙ ОГПУ-НКВД-МВД (история в документах)

- Виктор Бердинских «Вятлаг (История одного лагеря)»

- Рассказов Л. П. Роль ГУЛАГа в предвоенных пятилетках // Экономическая история: Ежегодник. 2002. — М.: Росспэн, 2003. С. 269—319

- Норильлаг — ресурсы Интернет

- ГУЛАГ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. МГТУ, 2000

- Денежные знаки в советских лагерях особого назначения ОГПУ в 1929 1932 гг. Д.Харитонов

- Б.Яковлев, А.Бурцов. «Концентрационные лагери СССР», издание Института по изучению истории и культуры СССР, Мюнхен, 1955 г.

- Красноярское общество «Мемориал»

Wikimedia Foundation.

2010.

1. ГУЛАГ

Главное управление исправительно-трудовых

лагерей, трудовых поселений и мест заключения, в

СССР в 1934 — 1956

подразделение НКВД (МВД), осуществлявшее

руководство системой исправительно-трудовых

лагерей (ИТЛ). Специальные управления ГУЛАГа

объединяли многие ИТЛ в разных районах страны:

Карагандинский ИТЛ (Карлаг), Дальстрой НКВД/МВД

СССР, Соловецкий ИТЛ (УСЛОН),

Беломорско-Балтийский ИТЛ и комбинат НКВД,

Воркутинский ИТЛ, Норильский ИТЛ и др. В лагерях

были установлены тяжелейшие условия, не

соблюдались элементарные человеческие права,

применялись суровые наказания за малейшие

нарушения режима. Заключенные бесплатно

работали на строительстве каналов, дорог,

промышленных и других объектах на Крайнем

Севере, Дальнем Востоке и в других регионах.

После выхода в свет книги А. И.

Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» (1973), где он

показал систему массовых репрессий и произвола в

Советском государстве, термин «ГУЛАГ» стал

синонимом лагерей и тюрем НКВД, тоталитарного

режима в целом.

+ + +

Работа ГУЛАГа как инструмента репрессий не

всегда была одинаково интенсивной. Наибольшие

обороты этот карательный механизм совершал во

второй половине 30-х годов. Вот статистика только

смертных приговоров в эти годы:

1937 год — 353.074

1938 год — 328.618

1939 год — 2.552

1940 год — 1.649

За период 1937 — 1938 годов было вынесено 681.692

сметных приговоров (около 1000 приговоров в день!),

за период же 1950 — 1957 годов — 3.894 смертных

приговоров (около 1000 приговоров в год). (Сметная

казнь не действовала с 26 марта 1947 по 12 января 1950

года).

После войны численность осужденных по

политическим обвинениям составляла:

1946 год — 123.294

1947 год — 78.810

1949 год — 28.800

при общем количестве осужденных,

например, в 1947 году — 1.490.959.

Приведенная статистика показывает

постепенное свертывание работы репрессивного

аппарата и уменьшения значения ГУЛАГа, который к

1956 году полностью себя изжил.

2. Система карательных

органов

ГУЛАГ существовал как часть системы

карательных органов советского государства.

Основу же этой системы составляли органы,

которые обобщенно можно назвать политической

полицией. Таковая постоянно перестраивалась,

меня названия и руководителей, но всегда

сохраняла свою суть, действовала как

политическая полиция.

Первоначально, с 1917 года, на территории

страны действуют:

ВРК — Военно-Революционные Комитеты,

органы внесудебной расправы с потенциальными

противниками. Комитеты децентрализованы и

совершают насилия, превентивные аресты, захват

заложников и казни по собственной инициативе или

по согласованию с ЦК РКП(б).

Параллельно создается структура,

имеющая видимость законного органа власти —

НКВД — Народный Комиссариат

Внутренних Дел РСФСР, который был образован

одновременно с остальными Комиссариатами 26

октября (8 ноября) 1917 года и действовал в таком

качестве вплоть до 15 декабря 1930 года (но в те годы НКВД не выполнял задач

главного карательного органа, которые вновь обрел после восстановления в

1934 году. Но об этом чуть ниже).

Кратковременным (8-17 ноября 1817 года)

руководителем НКВД был Рыков.

Затем первый НКВД возглавлял

Г.И.Петровкий (ноябрь 1917 —

март 1919 гг.).

Несколько позже, а именно 20 декабря 1917

года, создается более эффективное орудие по

уничтожению носителей оппозиционных воззрений,

поставленное под централизованный контроль

(чего не было у ВРК) и не связанное иллюзиями

законности (как первый НКВД), —

ВЧК — Всероссийская Чрезвычайная

Комиссия по борьбе к контрреволюцией

(позднее — и со спекуляцией). Председателем ВЧК на

весь период ее существования был

Ф.Э.Дзержинский, который

тогда же одновременно был и наркомом внутренних

дел (март 1919 — 1923 гг.).

Раздвоение руководимого одними и теми

же людьми (и по сути своей работы единого) органа

было преодолено 6 февраля (также 1 марта) 1922 года.

ВЧК была преобразована в

ГПУ — Государственное Политическое

Управление НКВД РСФСР. Председателем ГПУ

остался, естественно, Ф.Э.Дзержинский

(1922 — 1923 годы) и аппарат остался прежний.

Стоявшие перед руководством партии

задачи предусматривали в ближайшем будущем

значительное «усиление классовой борьбы», к

которому следовало хорошенько подготовиться. 23

ноября 1923 года (отчасти начиная уже с июля) статус

главного карательного органа был повышен: из

подчинения наркомата его перевели в прямое

подчинение правительству, были скорректированы

структура и название —

ОГПУ — Объединенное Государственное

Политическое Управление при СНК СССР.

Руководитель оставался прежним с 1923 и по июль 1926

года (Ф.Э.Дзержинский

скоропостижно сокнчался), а затем ОГПУ возглавил

В.Р.Менжинский (с июля 1926 по

июль 1934 гг.).

К 1934 году назрела нужда резко увеличить

обороты карательной машины. В июле 1934 года еще

никто не знал о грядущем убийстве

С.М.Кирова и о кампании по

обвинению во всех смертных грехах

Зиновьева и

Каменева

(скорее всего, в недрах карательного аппарата

замышлялась какая-то масштабная провокация,

нужда в которой отпала после выстрела ревнивого

мужа в своего обидчика, которым случайно и весьма

кстати оказался секретарь Ленинградского

горкома партии С.М.Киров).

Однако нужда в совершенствовании машины

репрессий назрела именно в 1934 году. 10 июля был

образован Союзно-республиканский НКВД (см.

Постановление

центрального исполнительного комитета союза ССР об образовании общесоюзного

народного комиссариата внутренних дел от 10 июля 1934 г.), в состав

которого было включено ОГПУ, переименованное в

ГУГБ — Главное Управление

Государственной Безопасности. Функции

прежнего ОГПУ перешли к НКВД СССР. Наркомами

внутренних дел поочередно становились

Г.Г.Ягода (июль 1934 — сентябрь

1936), Н.И.Ежов (сентябрь 1936 —

декабрь 1938), Л.П.Берия (декабрь

1938 — январь 1946). С 1941 года глава ведомства

именуется Генеральный комиссар государственной

безопасности.

3 февраля 1941 НКВД СССР разделен на два

самостоятельных органа: НКВД СССР, который

по-прежнему возглавляется Л.П.Берия

и занимается собственно внутренними делами и

НКГБ — Народный Комиссариат

Государственной Безопасности СССР, который

возглавляет В.Н.Меркулов

(1941). Однако начало войны побуждает высшую власть

произвести обратную операцию. НКГБ СССР и НКВД

СССР сливаются в единый орган НКВД СССР во главе

с Л.П.Берия.

14 апреля 1943 года их опять разделяют на

НКГБ СССР и НКВД СССР под руководством

опять-таки Л.П.Берия и В.Н.Меркулова.

В январе 1946 года Л.П.Берию

сменяет В.С.Абакумов

15 марта 1946 года карательные органы

переименовываются в

МГБ — Министерство Государственной

Безопасности СССР во главе с

В.С.Абакумовым (ноябрь 1951 —

июнь 1951) и

МВД — Министерство Внутренних Дел

СССР во главе с С.Д.Игнатьевым

(ноябрь 1951 — март 1953).

После смерти И.Сталина,

15 марта 1953 года министерства сливаются в одно МВД

СССР. Почти через год, 13 марта 1954 года функции

государственной безопасности передаются вновь

созданному

КГБ — Комитету Государственной

Безопасности при Совете Министров СССР.

Такая структура сохраняется вплоть до развала

СССР (органы безопасности были развалены

несколько раньше СССР). Для внешнего наблюдателя

заметны только смены руководителей

(председателей) КГБ:

Серов И.А. — с

марта 1954 года по декабрь 1958 года,

Шелепин А.Н. — с

декабря 1958 по октябрь 1961 года,

Семичастный В.Ф. — с октября 1961 года по

июнь 1967 года,

Андропов Ю.В. — с

июня 1967 года по май 1982 года,

Федорчук В.Ф. — с мая по декабрь 1982 года,

Чебриков В.М. — с декабря 1982 года по июнь

1988 года,

Крючков В.А — с июня 1988 года по август 1991

года,

После чего КГБ был расформирован

(формально) на отдельные составные части:

ФСБ — Федеральная Служба

Безопасности,

ФСК — Федеральная Служба

Контрразведки,

ФАПСИ и др.

Далее см.

указатель «Лица в штатском»

Литература:

Агабеков Г. Секретный террор. М., 1996.

Антонов В., Карпов В. Тайные информаторы Кремля (Биографические очерки о

разведчиках). М., 2000.

Аптекарь П. Неизвестная республика

//Родина, 1998. № 7.

Ваупшасов С. На тревожных перекрестках.

Записки чекиста. М., 1974.

Винаров И. Бойцы тихого фронта.

София, 1987 (на рус. яз.).

Воскресенская 3. Под псевдонимом

Ирина: Записки разведчицы. М., 1997.

Колпакиди А., Прохоров

Д. КГБ: спецоперации советской разведки. М., 2000.

Колпакиди

А., Прохоров Д. Внешняя разведка России. М., 2001.

Очерки

истории российской внешней разведки. В 6-ти т. Т. 2: 1917-1933. М., 1995.

Очерки истории российской внешней разведки. В 6-ти томах. Т. 3: 1933-1941.

М., 1997.

Очерки истории российской внешней разведки. В 6-ти

томах. Т. 4: 1941-1945. М., 1999.

Папоров Ю. По следу

призрака Троцкого. — ЛГ-досье. 1994. № 8.

Петров И., Скоркин

К. Кто руководил НКВД. 1934— 1941. Справочник. М., 1999.

Смирнов Н.Г. Репрессированное правосудие. М., 2001.

Судоплатов П. Разведка и Кремль. Записки нежелательного свидетеля. М., 1997.

Тайна Зои Воскресенской: Воскресенская З. Теперь я могу сказать правду.

// Шарапов Э. Две жизни. М., 1998.

Хенкин К. Охотник вверх ногами. М., 1991.

Царев О., Костелло

Д. Роковые иллюзии. Из архивов КГБ: дело Орлова, сталинского мастера

шпионажа. М., 1995

Далее читайте:

«Лица в штатском»

(биографический справочник).

Хлобустов Олег. Рождение

отечественной контрразведки.

Хлобустов Олег.

Госбезопасность под ударом. Из записок профессионала.

Земсков В.Н. ГУЛАГ

(историко-социологический аспект).

М. В. Ермушин, Костромская государственная сельскохозяйственная академия.

Информационные сводки ГУБ ЧК о политических предпочтениях населения накануне

введения НЭПА (январь — март 1921 г.) По материалам губерний Верхнего Поволжья,

Нижегородской и Северо-Двинской губерний.

Сокращения

(в том числе краткая расшифровка аббревиатур).

Документы:

Положение о чрезвычайных

комиссиях принятое на Всероссийской Конференции Чрезвычайной Комиссии.

10.06.1918

Донесение о

расстреле 62 интеллигентов в Москве и Петрограде. Без

подписи (авторство не установлено). 20/IX-1921 г.

Записка ГПУ в ЦК РКП(б) о

фактах приема на работу советскими учреждениями высланных деятелей

интеллигенции, 4 декабря 1922 г.

Письмо ГПУ в Президиум

ВЦИК о нежелательности возвращения из ссылки врачей, 18 декабря 1922

г.

Приказ

административно-организационного управления ОГПУ № 266. 23-го ноября

1923 г.

Положение о правах

объединенного государственного политического управления в части административных

высылок, ссылок и заключения в концентрационный лагерь. 24 марта 1924 г.

Приказ объединенного

государственного политического управления №130/63 об организации управления

лагерям ОГПУ. 25 апреля 1930 г.

Приказ объединенного

государственного политического управления № 131 о записи добровольцев из

чекистских кадров на руководящую работу вновь организующихся лагерей. 25

апреля 1930 г.

Из доклада

секретно-политического отдела ОГПУ «Об антисоветской деятельности среди

интеллигенции за 1931 год». [10.12.1931]

Постановление центрального

исполнительного комитета союза ССР об образовании общесоюзного народного

комиссариата внутренних дел. 10 июля 1934 г.

Постановление центрального

исполнительного комитета Союза ССР о рассмотрении дел о преступлениях,

расследуемых народным комиссариатом внутренних дел Союза ССР и его местными

органами. 10 июля 1934 г.

Постановление центрального

исполнительного комитета Союза ССР о назначении тов. Ягоды Г.Г. народным

комиссаром внутренних дел Союза ССР и об утверждении Т.Т. Агранова Я.С. и

Прокофьева Г.Е. заместителями народного комиссара внутренних дел Союза ССР.

10 июля 1934 г.

Приказ народного комиссара

внутренних дел Союза ССР № 226 от 21 июня 1936 г. с объявлением постановления

ЦИК и СНК СССР от 16 октября 1935 г. «Об утверждении положения о прохождении

службы начальствующим составом главного управления государственной безопасности

НКВД Союза ССР». 21 июня 1936 г.

Приказ народного комиссара

внутренних дел Союза ССР от 21 июня 1936 г. № 227 с объявлением постановления

ЦИК и СНК СССР от 16 октября 1935 г. «об утверждении положения о прохождении

службы командным и начальствующим составом пограничной и внутренней охраны НКВД

СССР». 21 июня 1936 г.

Приказ народного комиссара

внутренних дел Союза ССР № 0021 об организации особого технического бюро. 10

января 1939 г.

Приказ народного комиссара

внутренних дел СССР № 0066 «положение о комендатуре московского кремля». 20

января 1939 г.

Приказ народного комиссара

внутренних дел Союза ССР № 00268 с объявлением положений о главных управлениях

войск НКВД СССР. 27 марта 1939 г.

Постановление политбюро

ЦК ВКП(б) об увеличении штатов НКВД СССР. 05.04.1939

Положение о секретариате

НКВД Союза ССР. 27 апреля 1939 г.

Приказ комиссара внутренних

дел Союза ССР № 00476 с объявлением положения и нового штата отдела кадров НКВД

СССР. 3 мая 1939 г.

Приказ народного комиссара

внутренних дел Союза ССР № 001289 с объявлением положения о главном тюремном

управлении НКВД СССР. 27 октября 1939 г.

Структура и функции НКВД СССР

на конец 1939 года.

Приказ НКВД СССР № 001510 об

упразднении политотдела при Управлении НКВД по делам военнопленных и

интернированных. Москва. 3 декабря 1940 г.

Проект постановления ЦК ВКП(б) о реорганизации

наркомата внутренних дел СССР. 01.01.1941

Спецсообщение Л.П. Берии И.В. Сталину с приложением проекта постановления ЦК

ВКП(б) о разделении НКВД СССР на два наркомата. 03.02.1941

Постановление политбюро ЦК ВКП(б) о назначении Л.П. Берии наркомом внутренних

дел СССР. 03.02.1941

Постановление политбюро ЦК ВКП(б) о назначении В.Н. Меркулова наркомом

государственной безопасности СССР. 03.02.1941

Спецсообщение Л.П. Берии, Г.М. Маленкова, В.Н. Меркулова И.В. Сталину

об утверждении политбюро ЦК ВКП(б) назначений по наркомату госбезопасности СССР. 06.02.1941

Спецсообщение Г.М. Маленкова, Л.П. Берии, В.Н. Меркулова И.В. Сталину об

утверждении политбюро ЦК ВКП(б) назначений руководства НКГБ СССР. 08.02.1941

Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «о передаче

особого отдела из НКВД СССР в ведение наркомата обороны и наркомата

военно-морского флота СССР». 08.02.1941

Спецсообщение В.Н. Меркулова И.В. Сталину с приложением проекта постановления

ЦК ВКП(б) и СНК СССР об организации в составе НКГБ СССР нового управления. 29.05.1941

Постановление политбюро ЦК ВКП(б) об утверждении указа президиума

Верховного Совета СССР об объединении НКВД в единый наркомат. 21.07.1941

Спецсообщение Л.П. Берии И.В. Сталину о структуре НКВД. 30.07.1941

Постановление ЦК ВКП(б) «об

организации народного комиссариата государственной безопасности». 14.04.1943

Спецсообщение В.Н. Меркулова И.В. Сталину об управлении 4-го управления НКГБ

СССР. 07.05.1945

Спецсообщение Л.П. Берии И.В. Сталину о реорганизации аппарата уполномоченных

НКВД СССР при войсках Красной Армии. 22.06.1945

Приказ министра внутренних дел Союза ССР № 00668 об

утверждении положения о главном управлении исправительно-трудовых лагерей и

колоний министерства внутренних дел Союза ССР. 15 июля 1949 г.

Из постановления ЦК ВКП(б)

«О неблагополучном положении в Министерстве государственной безопасности

СССР», 11 июля 1951 г.

Приказ министра внутренних

дел Союза ССР № 0776 с объявлением положения о прохождении службы офицерским

составом министерства внутренних дел СССР. 2 ноября 1951 г.

Положение о министерстве

внутренних дел СССР. 15.06.1953

Указ президиума Верховного

совета СССР об упразднении министерства внутренних дел СССР. 13 января 1960

г.

Приказ министра внутренних дел

Союза ССР № 020 с объявлением постановления Совета министров СССР от 13 января

1960 года № 44-16 «о мероприятиях связанных с упразднением министерства

внутренних дел СССР». 25 января 1960 г.

ГУЛАГ

главное управление лагерей. Так называлось одно из ведомств наркомата внутренних дел СССР, которое занималось организацией мест лишения свободы.

ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ →← ГУБНЫЕ ИЗБЫ

Смотреть что такое ГУЛАГ в других словарях:

ГУЛАГ

ГУЛАГ, -а, м. Сокращение: главное управление лагерей, а такжеразветвленная сеть концлагерей во время массовых репрессий. Узники гулага.II прил. гулаговский, -ая, -ое…. смотреть

ГУЛАГ

гулаг

сущ., кол-во синонимов: 1

• управление (83)

Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013.

.

Синонимы:

управление

ГУЛАГ

Аббревиатура названия «Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключений» подразделения Народного комиссариата вн… смотреть

ГУЛАГ

Главное управление ис-правительно-трудовых лагерей (первоначально — Управление лагерей (УЛАГ)) было образовано в СССР в 1930 г. как система собственных… смотреть

ГУЛАГ

ГУЛАГ (Главное Управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключений), в СССР в 1934 — 56 подразделение Народного Комиссариата Внутренних Дел (МВД), осуществлявшее руководство системой исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). Специальные управления ГУЛАГа объединяли многие ИТЛ в разных районах страны: Карагандинский ИТЛ («Карлаг»), Дальстрой Народного Комиссариата Внутренних Дел (НКВД/МВД СССР), Соловецкий ИТЛ (Управление Соловецких лагерей Особого Назначения), Беломорско-Балтийский ИТЛ и комбинат Народного Комиссариата Внутренних Дел, Воркутинский ИТЛ, Норильский ИТЛ и др. В лагерях были установлены тяжелейшие условия, не соблюдались элементарные человеческие права, применялись суровые наказания за малейшие нарушения режима. Заключенные бесплатно работали на строительстве каналов, дорог, промышленных и других объектов на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в других регионах. Чрезвычайно высокой была смертность от голода, болезней и непосильного труда. После выхода в свет книги А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» (1973), где он показал систему массовых репрессий и произвола в советском государстве, термин «ГУЛАГ» стал синонимом лагерей и тюрем Народного Комиссариата Внутренних Дел, тоталитарного режима в целом. <br>… смотреть

ГУЛАГ

(Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключений), в СССР в 1934 — 56 подразделение Народного Комиссариата Внутренних Дел (МВД), осуществлявшее руководство системой исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). Специальные управления ГУЛАГа объединяли многие ИТЛ в разных районах страны: Карагандинский ИТЛ («Карлаг»), Дальстрой Народного Комиссариата Внутренних Дел (НКВД/МВД СССР), Соловецкий ИТЛ (Управление Соловецких лагерей Особого Назначения), Беломорско-Балтийский ИТЛ и комбинат Народного Комиссариата Внутренних Дел, Воркутинский ИТЛ, Норильский ИТЛ и др. В лагерях были установлены тяжелейшие условия, не соблюдались элементарные человеческие права, применялись суровые наказания за малейшие нарушения режима. Заключенные бесплатно работали на строительстве каналов, дорог, промышленных и других объектов на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в других регионах. Чрезвычайно высокой была смертность от голода, болезней и непосильного труда. После выхода в свет книги А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» (1973), где он показал систему массовых репрессий и произвола в советском государстве, термин «ГУЛАГ» стал синонимом лагерей и тюрем Народного Комиссариата Внутренних Дел, тоталитарного режима в целом…. смотреть

ГУЛАГ

Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключений — подразделение Народного комиссариата внутренних дел (МВД) СССР в 1934-1960 гг. Осуществляло руководство исправительно-трудовыми лагерями (ИТЛ) — важнейшем элементе системы политических репрессий в СССР в 1930— 1950-х гг. Иногда термином ГУЛАГ обозначают не только само управление, но и всю систему исполнения наказаний в годы массовых репрессий в СССР. Заключенные ГУЛАГа вели строительство ряда промышленных предприятий (в том числе объектов советской ядерной программы), транспортных артерий, городских сетей и жилых помещений. Труд заключенных использовался также на лесозаготовках, в сельском хозяйстве и добывающей промышленности. По архивным данным ОГПУ — НКВД — МВД СССР, опубликованным в 1990-х гг., в 1920—1953 гг. через систему ИТЛ прошло около 10 млн человек, в том числе более 3,5 млн по политическим статьям. Русские составляли более 63%, украинцы — 3,8%, белорусы — 3,4%, представители др. народов и народностей — не более 2% каждый. После смерти И. В. Сталина и проведения массовой амнистии 8иВGpр=в середине 1950-х гг. число заключенных в ИТЛ сократилось в два раза; строительство ряда объектов было прекращено…. смотреть

ГУЛАГ

ГУЛАГ

(Gulag) Аббревиатура названия «Главное управление исправительно-трудовых лагерей». Официальной целью этих лагерей, размещенных в наименее насе… смотреть

ГУЛАГ

ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключений), в 1934-56 подразделение НКВД (МВД), осуществлявшее ру… смотреть

ГУЛАГ

ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения), в СССР в 1934-56 подразделение НКВД (МВД), осуществлявшее руководство системой исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). Специальные управления ГУЛАГа объединяли многие ИТЛ в разных районах страны: Карагандинский ИТЛ (Карлаг), Дальстрой НКВД/МВД СССР, Соловецкий ИТЛ (УСЛОН), Беломорско-Балтийский ИТЛ и комбинат НКВД, Воркутинский ИТЛ, Норильский ИТЛ и др. В лагерях были установлены тяжелейшие условия, не соблюдались элементарные человеческие права, применялись суровые наказания за малейшие нарушения режима. Заключенные бесплатно работали на строительстве каналов, дорог, промышленных и других объектах на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в других регионах. Чрезвычайно высокой была смертность от голода, болезней и непосильного труда. После выхода в свет книги А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» (1973), где он показал систему массовых репрессий и произвола в Советском государстве, термин «ГУЛАГ» стал синонимом лагерей и тюрем НКВД, тоталитарного режима в целом.<br><br><br>… смотреть

ГУЛАГ

ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей — трудовых поселений и мест заключения), в СССР в 1934-56 подразделение НКВД (МВД), осуществлявшее руководство системой исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). Специальные управления ГУЛАГа объединяли многие ИТЛ в разных районах страны: Карагандинский ИТЛ (Карлаг), Дальстрой НКВД/МВД СССР, Соловецкий ИТЛ (УСЛОН), Беломорско-Балтийский ИТЛ и комбинат НКВД, Воркутинский ИТЛ, Норильский ИТЛ и др. В лагерях были установлены тяжелейшие условия, не соблюдались элементарные человеческие права, применялись суровые наказания за малейшие нарушения режима. Заключенные бесплатно работали на строительстве каналов, дорог, промышленных и других объектах на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в других регионах. Чрезвычайно высокой была смертность от голода, болезней и непосильного труда. После выхода в свет книги А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» (1973), где он показал систему массовых репрессий и произвола в Советском государстве, термин «ГУЛАГ» стал синонимом лагерей и тюрем НКВД, тоталитарного режима в целом.<br>… смотреть

ГУЛАГ

— (Главное управление исправительно-трудовых лагерей — трудовыхпоселений и мест заключения), в СССР в 1934-56 подразделение НКВД (МВД),осуществлявшее руководство системой исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ).Специальные управления а объединяли многие ИТЛ в разных районахстраны: Карагандинский ИТЛ (Карлаг), Дальстрой НКВД/МВД СССР, СоловецкийИТЛ (УСЛОН), Беломорско-Балтийский ИТЛ и комбинат НКВД, Воркутинский ИТЛ,Норильский ИТЛ и др. В лагерях были установлены тяжелейшие условия, несоблюдались элементарные человеческие права, применялись суровые наказанияза малейшие нарушения режима. Заключенные бесплатно работали настроительстве каналов, дорог, промышленных и других объектах на КрайнемСевере, Дальнем Востоке и в других регионах. Чрезвычайно высокой быласмертность от голода, болезней и непосильного труда. После выхода в светкниги А. И. Солженицына «»Архипелаг «» (1973), где он показал системумассовых репрессий и произвола в Советском государстве, термин «»»»стал синонимом лагерей и тюрем НКВД, тоталитарного режима в целом…. смотреть

ГУЛАГ

(Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключений), в 1934-56 подразделение НКВД (МВД), осуществлявшее руководство системой исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). Специальные управления Г. объединяли многие ИТЛ в разных районах страны: Карагандинский ИТЛ (Карлаг), Дальстрой НКВД/МВД СССР, Соловецкий ИТЛ (УСЛОН), Беломорско-Балтийский ИТЛ и комбинат НКВД, Воркутинский ИТЛ, Норильский ИТЛ и др. В лагерях были установлены тяжелейшие условия, применялись суровые наказания за малейшие нарушения режима, чрезвычайно высока смертность от голода, болезней и непосильного труда. Заключенные бесплатно работали на строительстве каналов, дорог, промышленных и других объектов на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в других регионах. После выхода в свет книги А. И. Солженицына Архипелаг ГУЛАГ (1973) термин Г. стал синонимом лагерей и тюрем НКВД, тоталитарного режима в целом…. смотреть

ГУЛАГ