Диктант Победы в 2021 году начался в 14:00 29 апреля. К сожалению сайт и видео на нём перестало работать буквально в течении нескольких первый секунд, сервис не выдержал наплыва участников, поэтому многим пройти диктант не удалось.

Содержание

- Вопросы и ответы на Диктант Победы из теста на сайте диктантпобеды.рф

- Вопрос 1

- Вопрос 2

- Вопрос 3

- Вопрос 4

- Вопрос 5

- Вопрос 6

- Вопрос 7

- Вопрос 8

- Вопрос 9

- Вопрос 10

- Вопрос 11

- Вопрос 12

- Вопрос 13

- Вопрос 14

- Вопрос 15

- Вопрос 16

- Вопрос 17

- Вопрос 18

- Вопрос 19

- Вопрос 20

- Вопрос 21

- Вопрос 22

- Вопрос 23

- Вопрос 24

- Вопрос 25

Вопросы и ответы на Диктант Победы из теста на сайте диктантпобеды.рф

Всего задано 25 вопросов о войне 1941-1945 годов. Ниже вопросы и правильные ответы на них. Пройти самому Диктант Победы можно по ссылке: диктантпобеды.рф, доступно два варианта теста, на английском и русском языках.

Вопрос 1

Прочитайте отрывок из воспоминаний Маршала Советского Союза В. Д. Соколовского «Так ковалась наша победа» и определите, о контрнаступлении в ходе какого из указанных ниже событий говорится в тексте.

Идея контрнаступления под _____________ возникла ещё в начале ноября, когда танковые армии врага были остановлены на ближних подступах к __________. В это время по указанию Государственного комитета обороны Ставка Верховного Главнокомандования отдала приказ о сосредоточении в районе _________ четырёх резервных армий (1-й ударной, 20-й, 26-й и 10-й), которые предполагалось передать фронтам Западного направления для осуществления контрнаступления.

Тогда же Ставка приняла решение о нанесении контрударов в районе Ростова и Тихвина с целью срыва наступления врага на этих направлениях и недопущения переброски оттуда войск под _________. Дальнейшее развитие событий подтвердило правильность такого решения. Контрудары советских войск на южном участке фронта и в районе Тихвина во второй половине ноября сковали силы врага на этих направлениях и не позволили перебрасывать их под ________ в момент начавшегося кризиса немецко-фашистского наступления.

- Курская битва

- Битва за Москву

- Смоленское сражение

- Битва за Днепр

Вопрос 2

Прочитайте приведённый ниже текст и назовите советского военачальника, о котором идёт речь.

В целях объединения руководства войсками западного направления и организации более чёткого управления ими ГКО и Ставка 10 октября 1941 г. передали армии Резервного фронта в состав Западного фронта, а командующим назначили генерала ___________. Этому фронту были переданы и войска Можайской линии обороны. __________ остановил врага, который в 7–9 раз превосходил силы Западного фронта. «Вскоре после того, как я вступил в командование Западным фронтом, — вспоминал ________, — мне позвонил В. М. Молотов, заместитель председателя Государственного комитета обороны, член Ставки, и пригрозил расстрелом в том случае, если мне не удастся остановить продвижение немецко-фашистских войск к Москве.

- Г. К. Жуков

- Р. Я. Малиновский

- И. С. Конев

- К. К. Рокоссовский

Вопрос 3

Укажите название города, пропущенное в тексте.

13 сентября враг начал штурм города ___________. Основной удар наносился в направлении Мамаева кургана и вокзала. В первый день врагу удалось лишь несколько потеснить советские части. Но 14 сентября его натиск значительно усилился. К исходу дня враг захватил вокзал и Мамаев курган, а в районе Купоросного вышел к Волге. 62-я армия была отрезана от 64-й. По воспоминаниям маршала Жукова, самыми ужасными для защитников __________ были дни 13, 14 и 15 сентября.

Упорные бои за Мамаев курган продолжались 135 суток. После битвы на Мамаевом кургане металла оказалось больше, чем земли. Каждый метр кургана обильно полит солдатской кровью.

- Ростов-на-Дону

- Сталинград (Волгоград)

- Киев

- Севастополь

Вопрос 4

Прочитайте отрывок из воспоминаний Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. В результате какой военной операции появились первые соединения в Красной армии, удостоенные звания гвардейских?

С 22 по 29 августа 100-я дивизия готовилась к наступлению. В полосе предстоящих действий была организована разведка противника и местности. 23 августа генерал Руссиянов провёл рекогносцировку с командирами полков, батальонов и рот. Были отработаны все вопросы, связанные с уяснением боевых задач и организацией взаимодействия пехоты с артиллерией. До начала наступления и во время боёв в частях и подразделениях непрерывно велась политическая работа, направленная на обеспечение выполнения поставленной боевой задачи. В ходе подготовки мне довелось неоднократно побывать в этих частях, и я был вполне уверен в успехе. Утром 30 августа 100-я дивизия вместе с другими частями 24-й армии перешла в наступление. Враг отчаянно сопротивлялся. Наиболее успешно действовал 85-й стрелковый полк, которому в результате ночного боя удалось прорвать оборону противника. Для достижения цели на главном направлении командир дивизии в ночь на 3 сентября перебросил в полосу этого полка все подразделения соседнего слева 335-го стрелкового полка. Преодолевая упорное сопротивление противника, части 100-й дивизии к исходу 5 сентября глубоко вклинились в оборону врага и вышли на тыловые пути его группировки, содействуя тем самым другим соединениям армии в овладении городом. За боевые подвиги, организованность и воинское мастерство, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 100-я стрелковая дивизия была переименована в 1-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

- Выборгско-Кексгольмская оборонительная операция

- операция «Искра»

- Тульская наступательная операция

- Ельнинская наступательная операция

Вопрос 5

В разгар Битвы за Москву был выпущен представленный ниже плакат художников Кукрыниксов. Укажите название плаката, созданного тем же творческим коллективом на завершающем этапе другой битвы Великой Отечественной войны.

- «Родина-мать зовёт!»

- «Потеряла я колечко… (а в колечке 22 дивизии)»

- «Дойдём до Берлина!»

- «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!»

Вопрос 6

Летом 1941 года немецко-фашистские войска наступали по всем направлениям. Особенное внимание немецкого командования было приковано к Москве. Красная армия провела ряд операций против группы армий «Центр», в результате которых немецкий план молниеносной войны был сорван. Какая из этих операций была связана с городом, изображённым на фотографии?

- Донбасско-Ростовская стратегическая оборонительная операция

- Московская стратегическая наступательная операция

- Ржевско-Вяземская операция

- Смоленская стратегическая оборонительная операция

Вопрос 7

Этот город подвергся бомбардировкам немецко-фашистских захватчиков в первый день войны и стал одной из главных целей командования Германии и её союзников на южном направлении. Основным противником Красной армии на этом направлении стала румынская армия при поддержке немецких соединений. Оборона города длилась с 5 августа по 16 октября 1941. После окончания войны городу было присвоено звание Город-герой». Назовите этот город.

- Одесса

- Севастополь

- Керчь

- Киев

Вопрос 8

В 1941 году Уралвагонзавод был перепрофилирован в связи с началом войны — на базе завода был создан Уральский танковый завод № 183 им. Коминтерна. За годы войны завод выпустил 25 266 танков Т-34. Каждый второй танк Т-34, задействованный в боевых действиях, сошёл с конвейера этого завода. В каком городе располагается этот легендарный завод?

- Свердловск

- Пермь

- Челябинск

- Нижний Тагил

Вопрос 9

Фильм «Подвиг разведчика», снятый Борисом Барнетом в 1947 году и год спустя удостоенный Сталинской премии, описывает действия советского разведчика Алексея Федотова на территории оккупированной Украины. Главный герой получает задание в оккупированной Виннице добыть секретную переписку генерала фон Кюна с гитлеровской ставкой. Кроме самой документации, разведчику удаётся взять в плен и самого генерала фон Кюна. Какой реально существовавший советский разведчик послужил прообразом для главного героя фильма «Подвиг разведчика»?

- Рудольф Абель

- Рихард Зорге

- Павел Судоплатов

- Николай Кузнецов

Вопрос 10

Этот памятник находится на площади Победы в Смоленске. Скульптор изобразил дружескую беседу советского поэта и главного героя его поэмы. Назовите автора прославленной поэмы, написанной в годы войны.

- А. Т. Твардовский

- К. М. Симонов

- Н. И. Рыленков

- М. В. Исаковский

Вопрос 11

В период Битвы за Москву лётчик В. В. Талалихин сражался в должности заместителя командира авиаэскадрильи 177-го истребительного авиаполка. Талалихин одним из первых использовал в ночное время этот рискованный приём воздушного боя. Какой?

- атака с пикирования

- таран

- удар и уход

- лобовая атака

Вопрос 12

Кто из поэтов-фронтовиков является автором знаменитого стихотворения «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины»?

- А. Т. Твардовский

- Э. А. Асадов

- К. М. Симонов

- Б. Ш. Окуджава

Вопрос 13

Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос.

Эта европейская столица была освобождена в октябре 1944 г. силами 2-го и 3-го Украинских фронтов, Народно-освободительной армии Югославии и болгарских войск. Назовите этот город.

- Белград

- Загреб

- Сараево

- Скопье

Вопрос 14

Какое из указанных ниже событий Великой Отечественной войны произошло позже остальных?

- взятие Вены

- освобождение Праги

- освобождение Варшавы

- водружение Знамени Победы над рейхстагом

Вопрос 15

В начальных кадрах первой серии телевизионного художественного фильма «Место встречи изменить нельзя», снятого кинорежиссёром С.С. Говорухиным, когда один из главных героев фильма, фронтовик-разведчик Владимир Шарапов, идёт по Москве, звучит песня со следующими словами:

С боем взяли мы Орёл.

Город весь прошли,

И последней улицы

Название прочли.

А название такое,

Право слово, боевое:

Брянская улица

По городу идёт…

Укажите название этой песни.

- «Дорога на Берлин»

- «Идёт солдат по городу»

- «Ехал я из Берлина»

- «Эх, дороги…»

Вопрос 16

Рассмотрите кадр из художественного фильма, снятого в 1985 г. кинорежиссёром Э. Г. Климовым по сценарию писателя А. М. Адамовича и повествующего о трагедии населения оккупированных советских территорий, подвергшегося геноциду в годы войны. Укажите название этого фильма.

- «Обратной дороги нет»

- «Иди и смотри»

- «Восхождение»

- «Судьба»

Вопрос 17

В августе 1941 г., незадолго до начала блокады Ленинграда, композитор В. П. Соловьёв-Седой и поэт А. Д. Чуркин написали песню, которая стала символом мужества защитников Ленинграда. Назовите эту песню.

- «Синий платочек»

- «Вечер на рейде»

- «Огонёк»

- «До свиданья, города и хаты»

Вопрос 18

Рассмотрите фотографию и ответьте на вопрос.

На снимке запечатлён прославленный лётчик-истребитель дважды Герой Советского Союза, первым заслуживший оба раза эту высшую степень отличия в ходе Великой Отечественной войны (второй раз звание было присвоено посмертно). Он защищал небо Заполярья в составе истребительных авиачастей Северного флота, совершил 234 боевых вылета, сбил 20 самолетов противника лично и 5 в группе. Назовите фамилию этого лётчика.

- А. К. Горовец

- Б. Ф. Сафонов

- С. П. Супрун

- А. И. Покрышкин

Вопрос 19

Рассмотрите фотографию и назовите известного советского кинорежиссёра — участника Великой Отечественной войны. В 1942–1943 гг. он проходил службу в полковой разведке стрелковой дивизии Калининского фронта. После тяжёлого ранения был комиссован. В послевоенные годы прославился как режиссёр кинокомедий, полюбившихся не одному поколению зрителей («Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию» и др.).

- Г. В. Александров

- Л. И. Гайдай

- И. А. Пырьев

- Э. А. Рязанов

Вопрос 20

Рассмотрите изображение и назовите советского военачальника, черты лица которого запечатлены в статуе бойца на переднем плане. Этот военачальник имел непосредственное отношение к событиям, в честь которых возведён данный мемориал.

- В. И. Чуйков

- Р. Я. Малиновский

- Н. Ф. Ватутин

- К. К. Рокоссовский

Вопрос 21

Прочитайте отрывок из воспоминаний Маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна и укажите, к какому году Великой Отечественной войны относятся описываемые события.

Было ясно, что дни витебской группировки гитлеровцев сочтены. У неё оставалось два выхода: или сдаться в плен, или обречь себя на полное уничтожение. Поэтому я приказал генералу Белобородову оставить для участия в ликвидации окружённых фашистских войск лишь часть соединений и частей армии, а главными силами развивать успех в направлении Лепеля. Представитель Ставки Маршал Советского Союза А. М. Василевский, одобрив это решение, потребовал вести наступление на запад главными силами ударной группировки фронта, не давать противнику использовать подходившие из глубины резервы для организации прочной обороны в полосе многочисленных озёр и болотистых речушек на линии Полоцк — Лепель.

- 1942

- 1945

- 1944

- 1943

Вопрос 22

На этой фотографии (в центре) запечатлён командир Черниговско-Волынского партизанского соединения, ставший одним из двух — наряду с С. А. Ковпаком — партизанских руководителей, дважды удостоенных звания Героя Советского Союза. Назовите этого легендарного военачальника-партизана.

- К. Д. Карицкий

- М. И. Наумов

- А. В. Герман

- А. Ф. Фёдоров

Вопрос 23

В 1944 г. Красной армии была передана танковая колонна, созданная по инициативе Московской патриархии на пожертвования верующих, собравших на строительство 40 танков более 8 млн руб., и названная в честь выдающегося русского исторического деятеля. Укажите название этой танковой колонны.

- «Сергий Радонежский»

- «Дмитрий Донской»

- «Дмитрий Пожарский»

- «Кузьма Минин»

Вопрос 24

Какое прозвище закрепилось за многолетним диктором Всесоюзного радио Ю. Б. Левитаном, запечатлённым на этой фотографии?

- «Голос Победы»

- «Вестник Великой Отечественной»

- «Вестник Страны Советов»

- «Голос сороковых годов»

Вопрос 25

Среди произведений искусства на патриотическую тему, созданных в период Великой Отечественной войны, видное место занимает триптих советского живописца П. Д. Корина, названный в честь яркого деятеля русской истории, образ которого представлен в центральной части триптиха. Назовите этого деятеля.

- Юрий Долгорукий

- Ярослав Мудрый

- Александр Невский

- Владимир Мономах

Источник текста Диктанта Победы и фотоматериалов к ним является официальный сайт диктанта: диктантпобеды.рф

Happy

426

Sad

22

Excited

143

Sleepy

26

Angry

49

Surprise

45

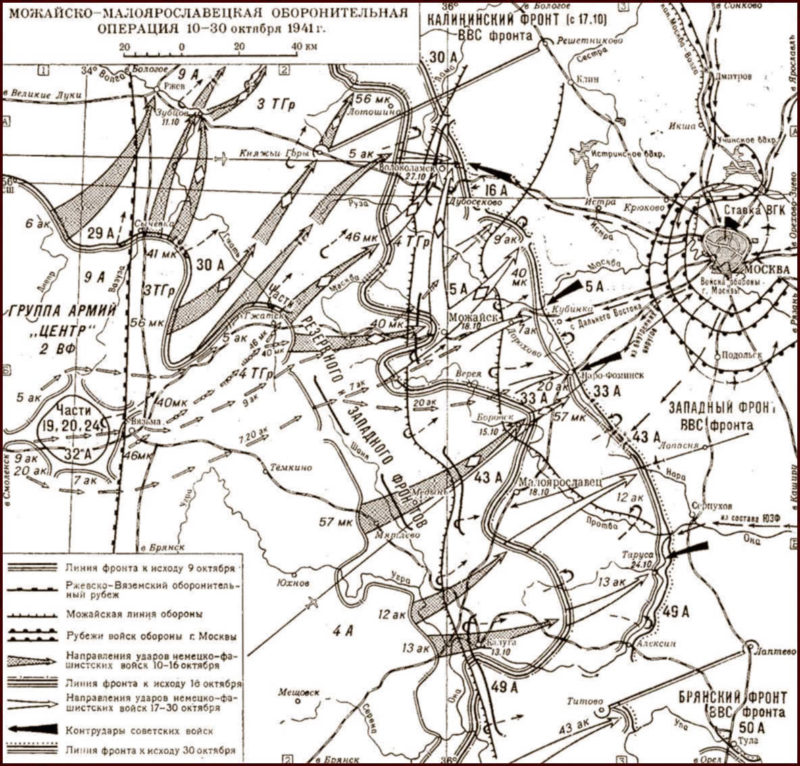

Можайско-Малоярославецкая операция — оборонительная операция Западного фронта, которая проходила с 10 октября по 30 октября 1941 года в ходе Битвы за Москву. Ее целью являлось не допустить прорыва противника к Москве с Запада. Готовясь к отражению нового наступления немцев, советское командование главным рубежом сопротивления определило Можайскую линию обороны.

Для организации противотанковой обороны Ставкой ВГК в Можайск 4 октября направляется начальник артиллерии Резервного фронта генерал-майор Л. А. Говоров. 9 октября приказом Ставки ВГК создается Можайская линия обороны под командованием генерал-лейтенанта П. А. Артемьева. В целях объединения руководства войсками западного направления, оставшиеся войска Резервного фронта были 10 октября переданы в состав Западного фронта, командующим войсками которого в этот день был назначен генерал армии Г. К. Жуков. На Можайской линии обороны приводились в порядок войска, вышедшие из окружения в районе Вязьмы. Развернулись пока ещё немногочисленные вновь сформированные армии: 16-я под командованием генерала К. К. Рокоссовского — у Волоколамска, 5-я под командованием генерала Д. Д. Лелюшенко (а после его ранения — генерала Л. А. Говорова) — у Можайска, 33-я под командованием генерала М. Г. Ефремова — у Наро-Фоминска, 43-я генерала К. Д. Голубева — у Малоярославца, 49-я генерала И. Г. Захаркина — у Серпухова.

Карта-схема Можайско-Малоярославецкой оборонительной операции.

Главная, передняя полоса Можайской линии обороны проходила по рубежу — река Лама, Волоколамск, Бородино, Ильинское, Детчино, Калуга, Тула. Вторая полоса проходила по рубежу — Клин, Истринское водохранилище, Истра, Звенигород, река Москва, Нарские пруды, Нарофоминск, река Нара, Серпухов. Третья полоса шла через Хлебниково, Нахабино, Домодедово. Оборудование Можайской линии было закончено лишь на 40% оборонительных объектов. В стадии готовности находилось 47 ДОТов, 103 ДЗОТа, 70 км противотанковых рвов, 45 км эскарпов, 13 км прополочных заграждений. В период строительства Можайского рубежа предполагалось для их занятия использовать 25 дивизий. Кроме того, на каждом направлении намечалось иметь в резерве по одной стрелковой дивизии. Но к началу обороны, в состав Западного фронта в течение недели прибыло 14 стрелковых дивизий, 16 танковых бригад, более 40 артиллерийских полков и другие части. Общая численность войск составляла около 90 тысяч человек. Можайскую линию атаковали части 4-й немецкой армии, 2-й и 3-й танковых групп.

Оборона под Можайском.

Разбитая бронетехника в период обороны Малоярославца.

Главный удар противник наносил вдоль Калужского, Варшавского и Минского шоссе. С 13 октября развернулись ожесточенные бои на рубежах Можайского и Малоярославецкого, а с 16 октября и Волоколамского укрепленных районов. 18 октября пали Можайск, Малоярославец и Таруса. В районе Дорохова советские танковые бригады нанесли контрудар по наступающему противнику и отбросили его на 10 км назад. Немцы не стали ввязываться в бои с советскими танковыми частями, и в 20-х числах, обходным маневром центр тяжести боёв сместили на волоколамское направление. Противник захватил Волоколамск, но развить наступление по Волоколамскому шоссе не смог. Советские войска, значительно уступая противнику в численности, оказали ему упорное сопротивление на калужском и малоярославецком направлениях, обескровили и к концу октября остановили его ударные группировки. Враг продвинулся на 20-75 км, но преодолеть созданный на Можайской линии фронт обороны не смог.

В своем дневнике фельдмаршал Фёдор фон Бок писал: — «На можайском укрепрайоне мы оставили больше своих людей, чем за всю кампанию во Франции. Солдаты деморализованы. В наш успех не верят даже некоторые офицеры. В таких условиях, возможно, нам пора задуматься, как удержать завоёванные территории, а не двигаться на восток. Каким бы желанным трофеем ни казалась Москва».

Представляем вам список вопросы и ответов Диктанта Победы 2021.

Вопрос 1

Прочитайте отрывок из воспоминаний Маршала Советского Союза В. Д. Соколовского «Так ковалась наша победа» и определите, о контрнаступлении в ходе какого из указанных ниже событий говорится в тексте.

«Идея контрнаступления под _____________ возникла ещё в начале ноября, когда танковые армии врага были остановлены на ближних подступах к __________. В это время по указанию Государственного комитета обороны Ставка Верховного Главнокомандования отдала приказ о сосредоточении в районе _________ четырёх резервных армий (1-й ударной, 20-й, 26-й и 10-й), которые предполагалось передать фронтам Западного направления для осуществления контрнаступления.

Тогда же Ставка приняла решение о нанесении контрударов в районе Ростова и Тихвина с целью срыва наступления врага на этих направлениях и недопущения переброски оттуда войск под _________. Дальнейшее развитие событий подтвердило правильность такого решения. Контрудары советских войск на южном участке фронта и в районе Тихвина во второй половине ноября сковали силы врага на этих направлениях и не позволили перебрасывать их под ________ в момент начавшегося кризиса немецко-фашистского наступления».

Битва за Днепр

Курская битва

Смоленское сражение

Битва за Москву

Вопрос 2

Прочитайте приведённый ниже текст и назовите советского военачальника, о котором идёт речь.

«В целях объединения руководства войсками западного направления и организации более чёткого управления ими ГКО и Ставка 10 октября 1941 г. передали армии Резервного фронта в состав Западного фронта, а командующим назначили генерала ___________. Этому фронту были переданы и войска Можайской линии обороны. __________ остановил врага, который в 7–9 раз превосходил силы Западного фронта. «Вскоре после того, как я вступил в командование Западным фронтом, — вспоминал ________, — мне позвонил В. М. Молотов, заместитель председателя Государственного комитета обороны, член Ставки, и пригрозил расстрелом в том случае, если мне не удастся остановить продвижение немецко-фашистских войск к Москве».

Г. К. Жуков

К. К. Рокоссовский

И. С. Конев

Р. Я. Малиновский

Вопрос 3

Укажите название города, пропущенное в тексте.

13 сентября враг начал штурм города ___________. Основной удар наносился в направлении Мамаева кургана и вокзала. В первый день врагу удалось лишь несколько потеснить советские части. Но 14 сентября его натиск значительно усилился. К исходу дня враг захватил вокзал и Мамаев курган, а в районе Купоросного вышел к Волге. 62-я армия была отрезана от 64-й. По воспоминаниям маршала Жукова, самыми ужасными для защитников __________ были дни 13, 14 и 15 сентября.

Упорные бои за Мамаев курган продолжались 135 суток. После битвы на Мамаевом кургане металла оказалось больше, чем земли. Каждый метр кургана обильно полит солдатской кровью.

Сталинград (Волгоград)

Ростов-на-Дону

Киев

Севастополь

Вопрос 4

Прочитайте отрывок из воспоминаний Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. В результате какой военной операции появились первые соединения в Красной армии, удостоенные звания гвардейских?

«С 22 по 29 августа 100-я дивизия готовилась к наступлению. В полосе предстоящих действий была организована разведка противника и местности. 23 августа генерал Руссиянов провёл рекогносцировку с командирами полков, батальонов и рот. Были отработаны все вопросы, связанные с уяснением боевых задач и организацией взаимодействия пехоты с артиллерией. До начала наступления и во время боёв в частях и подразделениях непрерывно велась политическая работа, направленная на обеспечение выполнения поставленной боевой задачи. В ходе подготовки мне довелось неоднократно побывать в этих частях, и я был вполне уверен в успехе. Утром 30 августа 100-я дивизия вместе с другими частями 24-й армии перешла в наступление. Враг отчаянно сопротивлялся. Наиболее успешно действовал 85-й стрелковый полк, которому в результате ночного боя удалось прорвать оборону противника. Для достижения цели на главном направлении командир дивизии в ночь на 3 сентября перебросил в полосу этого полка все подразделения соседнего слева 335-го стрелкового полка. Преодолевая упорное сопротивление противника, части 100-й дивизии к исходу 5 сентября глубоко вклинились в оборону врага и вышли на тыловые пути его группировки, содействуя тем самым другим соединениям армии в овладении городом. За боевые подвиги, организованность и воинское мастерство, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 100-я стрелковая дивизия была переименована в 1-ю гвардейскую стрелковую дивизию».

операция «Искра»

Тульская наступательная операция

Выборгско-Кексгольмская оборонительная операция

Ельнинская наступательная операция

Вопрос 5

В разгар Битвы за Москву был выпущен представленный ниже плакат художников Кукрыниксов. Укажите название плаката, созданного тем же творческим коллективом на завершающем этапе другой битвы Великой Отечественной войны.

«Потеряла я колечко… (а в колечке 22 дивизии)»

«Родина-мать зовёт!»

«Беспощадно разгромим и уничтожим врага!»

«Дойдём до Берлина!»

Вопрос 6

Летом 1941 года немецко-фашистские войска наступали по всем направлениям. Особенное внимание немецкого командования было приковано к Москве. Красная армия провела ряд операций против группы армий «Центр», в результате которых немецкий план молниеносной войны был сорван. Какая из этих операций была связана с городом, изображённым на фотографии?

Смоленская стратегическая оборонительная операция

Ржевско-Вяземская операция

Московская стратегическая наступательная операция

Донбасско-Ростовская стратегическая оборонительная операция

Вопрос 7

Этот город подвергся бомбардировкам немецко-фашистских захватчиков в первый день войны и стал одной из главных целей командования Германии и её союзников на южном направлении. Основным противником Красной армии на этом направлении стала румынская армия при поддержке немецких соединений. Оборона города длилась с 5 августа по 16 октября 1941. После окончания войны городу было присвоено звание Город-герой». Назовите этот город.

Одесса

Киев

Севастополь

Керчь

Вопрос 8

В 1941 году Уралвагонзавод был перепрофилирован в связи с началом войны — на базе завода был создан Уральский танковый завод № 183 им. Коминтерна. За годы войны завод выпустил 25 266 танков Т-34. Каждый второй танк Т-34, задействованный в боевых действиях, сошёл с конвейера этого завода. В каком городе располагается этот легендарный завод?

Свердловск

Челябинск

Нижний Тагил

Пермь

Вопрос 9

Фильм «Подвиг разведчика», снятый Борисом Барнетом в 1947 году и год спустя удостоенный Сталинской премии, описывает действия советского разведчика Алексея Федотова на территории оккупированной Украины. Главный герой получает задание в оккупированной Виннице добыть секретную переписку генерала фон Кюна с гитлеровской ставкой. Кроме самой документации, разведчику удаётся взять в плен и самого генерала фон Кюна. Какой реально существовавший советский разведчик послужил прообразом для главного героя фильма «Подвиг разведчика»?

Рудольф Абель

Рихард Зорге

Николай Кузнецов

Павел Судоплатов

Вопрос 10

Этот памятник находится на площади Победы в Смоленске. Скульптор изобразил дружескую беседу советского поэта и главного героя его поэмы. Назовите автора прославленной поэмы, написанной в годы войны.

Н. И. Рыленков

К. М. Симонов

А. Т. Твардовский

М. В. Исаковский

Вопрос 11

В период Битвы за Москву лётчик В. В. Талалихин сражался в должности заместителя командира авиаэскадрильи 177-го истребительного авиаполка. Талалихин одним из первых использовал в ночное время этот рискованный приём воздушного боя. Какой?

таран

лобовая атака

удар и уход

атака с пикирования

Вопрос 12

Кто из поэтов-фронтовиков является автором знаменитого стихотворения «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины»?

Б. Ш. Окуджава

А. Т. Твардовский

К. М. Симонов

Э. А. Асадов

Вопрос 13

Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос.

Эта европейская столица была освобождена в октябре 1944 г. силами 2-го и 3-го Украинских фронтов, Народно-освободительной армии Югославии и болгарских войск. Назовите этот город.

Скопье

Сараево

Белград

Загреб

Вопрос 14

Какое из указанных ниже событий Великой Отечественной войны произошло позже остальных?

взятие Вены

освобождение Варшавы

освобождение Праги

водружение Знамени Победы над рейхстагом

Вопрос 15

В начальных кадрах первой серии телевизионного художественного фильма «Место встречи изменить нельзя», снятого кинорежиссёром С.С. Говорухиным, когда один из главных героев фильма, фронтовик-разведчик Владимир Шарапов, идёт по Москве, звучит песня со следующими словами:

«С боем взяли мы Орёл.

Город весь прошли,

И последней улицы

Название прочли.

А название такое,

Право слово, боевое:

Брянская улица

По городу идёт…»

Укажите название этой песни.

«Дорога на Берлин»

«Идёт солдат по городу»

«Эх, дороги…»

«Ехал я из Берлина»

Вопрос 16

Рассмотрите кадр из художественного фильма, снятого в 1985 г. кинорежиссёром Э. Г. Климовым по сценарию писателя А. М. Адамовича и повествующего о трагедии населения оккупированных советских территорий, подвергшегося геноциду в годы войны. Укажите название этого фильма.

«Обратной дороги нет»

«Восхождение»

«Иди и смотри»

«Судьба»

Вопрос 17

В августе 1941 г., незадолго до начала блокады Ленинграда, композитор В. П. Соловьёв-Седой и поэт А. Д. Чуркин написали песню, которая стала символом мужества защитников Ленинграда. Назовите эту песню.

«Огонёк»

«Синий платочек»

«Вечер на рейде»

«До свиданья, города и хаты»

Вопрос 18

Рассмотрите фотографию и ответьте на вопрос.

На снимке запечатлён прославленный лётчик-истребитель дважды Герой Советского Союза, первым заслуживший оба раза эту высшую степень отличия в ходе Великой Отечественной войны (второй раз звание было присвоено посмертно). Он защищал небо Заполярья в составе истребительных авиачастей Северного флота, совершил 234 боевых вылета, сбил 20 самолетов противника лично и 5 в группе. Назовите фамилию этого лётчика.

С. П. Супрун

А. К. Горовец

А. И. Покрышкин

Б. Ф. Сафонов

Вопрос 19

Рассмотрите фотографию и назовите известного советского кинорежиссёра — участника Великой Отечественной войны. В 1942–1943 гг. он проходил службу в полковой разведке стрелковой дивизии Калининского фронта. После тяжёлого ранения был комиссован. В послевоенные годы прославился как режиссёр кинокомедий, полюбившихся не одному поколению зрителей («Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию» и др.).

Э. А. Рязанов

И. А. Пырьев

Л. И. Гайдай

Г. В. Александров

Вопрос 20

Рассмотрите изображение и назовите советского военачальника, черты лица которого запечатлены в статуе бойца на переднем плане. Этот военачальник имел непосредственное отношение к событиям, в честь которых возведён данный мемориал.

В. И. Чуйков

Р. Я. Малиновский

Н. Ф. Ватутин

К. К. Рокоссовский

Вопрос 21

Прочитайте отрывок из воспоминаний Маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна и укажите, к какому году Великой Отечественной войны относятся описываемые события.

«Было ясно, что дни витебской группировки гитлеровцев сочтены. У неё оставалось два выхода: или сдаться в плен, или обречь себя на полное уничтожение. Поэтому я приказал генералу Белобородову оставить для участия в ликвидации окружённых фашистских войск лишь часть соединений и частей армии, а главными силами развивать успех в направлении Лепеля. Представитель Ставки Маршал Советского Союза А. М. Василевский, одобрив это решение, потребовал вести наступление на запад главными силами ударной группировки фронта, не давать противнику использовать подходившие из глубины резервы для организации прочной обороны в полосе многочисленных озёр и болотистых речушек на линии Полоцк — Лепель».

1942

1944

1943

1945

Вопрос 22

На этой фотографии (в центре) запечатлён командир Черниговско-Волынского партизанского соединения, ставший одним из двух — наряду с С. А. Ковпаком — партизанских руководителей, дважды удостоенных звания Героя Советского Союза. Назовите этого легендарного военачальника-партизана.

К. Д. Карицкий

А. В. Герман

М. И. Наумов

А. Ф. Фёдоров

Вопрос 23

В 1944 г. Красной армии была передана танковая колонна, созданная по инициативе Московской патриархии на пожертвования верующих, собравших на строительство 40 танков более 8 млн руб., и названная в честь выдающегося русского исторического деятеля. Укажите название этой танковой колонны.

«Кузьма Минин»

«Сергий Радонежский»

«Дмитрий Донской»

«Дмитрий Пожарский»

Вопрос 24

Какое прозвище закрепилось за многолетним диктором Всесоюзного радио Ю. Б. Левитаном, запечатлённым на этой фотографии?

«Вестник Великой Отечественной»

«Голос Победы»

«Вестник Страны Советов»

«Голос сороковых годов»

Вопрос 25

Среди произведений искусства на патриотическую тему, созданных в период Великой Отечественной войны, видное место занимает триптих советского живописца П. Д. Корина, названный в честь яркого деятеля русской истории, образ которого представлен в центральной части триптиха. Назовите этого деятеля.

Ярослав Мудрый

Владимир Мономах

Юрий Долгорукий

Александр Невский

Поделиться:

На главную страницу

боевые действия Советских Вооруженных Сил с 30 сентября 1941 по 20 апреля 1942, во время Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—45 (См. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-45), по обороне Москвы против немецко-фашистских войск и их разгрому.

М. б. делится на 2 периода: оборонительный (30 сентября — 4 декабря 1941) и наступательный, который состоит из 2 этапов: контрнаступления (5—6 декабря 1941— 7—8 января 1942) и общего наступления советских войск (7—10 января — 20 апреля 1942).

Оборонительный период. Оперативно-стратегическая обстановка на советско-германском фронте к концу сентября 1941 для Красной Армии продолжала оставаться напряжённой. Советские войска вынуждены были отступить к Ленинграду, оставить Смоленск и Киев. Общее превосходство в силах, средствах и инициатива действий находились на стороне врага. Однако добившись успехов в период летнего наступления, немецко-фашистские войска встретились и с серьёзными трудностями. Они понесли крупные потери в живой силе и технике, а их попытка с ходу прорваться к Москве была сорвана героической борьбой войск Красной Армии во время Смоленского сражения 1941 (См. Смоленское сражение 1941). В начале сентября немецко-фашистское командование отдало приказ о переходе войск на западном (московском) направлении к временной обороне и приступило к подготовке операции по захвату Москвы под кодовым названием «Тайфун». Замысел операции предусматривал: мощными ударами крупных группировок, сосредоточенных в районах Духовщины, Рославля и Шостки окружить основные силы войск Красной Армии, прикрывавших столицу, и уничтожить их в районах Брянска и Вязьмы, а затем стремительно обойти Москву с С. и Ю. с целью её захвата. Выполнение этого замысла возлагалось на группу армий «Центр» (командующий генерал-фельдмаршал Ф. Бок), состоявшую из 2-й, 4-й, 9-й полевых армий и 2-й, 3-й и 4-й танковых групп (с октября 2-я танковая армия, с января 3-я и 4-я танковые армии). Всего к концу сентября было сосредоточено 77 дивизий, в том числе 14 танковых и 8 моторизованных, в которых насчитывалось свыше 1 млн. чел., свыше 14 тыс. орудий и миномётов, 1700 танков, 950 самолётов. Против войск группы армий «Центр» к началу немецко-фашистского наступления оборонялись войска Западного (командующий генерал-полковник И. С. Конев, член Военного совета Н. А. Булганин, начальник штаба генерал-лейтенант В. Д. Соколовский), Брянского (командующий генерал-полковник А. И. Ерёменко, член Военного совета дивизионный комиссар П. И. Мазепов, начальник штаба генерал-майор Г. Ф. Захаров), Резервного (командующий Маршал Советского Союза С. М. Будённый, член Военного совета Н. С. Круглов, начальник штаба генерал-майор А. Ф. Анисов) фронтов. Всего в советских войсках насчитывалось около 800 тыс. чел., 6800 орудий и миномётов, 780 танков (из них 140 тяжёлых и средних) и 545 самолётов в основном устаревших конструкций. Т. о., враг превосходил советские войска по численности людей в 1,2, артиллерии и миномётов — в 2,1, танков — в 2,2 раза, боевых самолётов — в 1,7 раза. Большое преимущество противник имел и в подвижности своих войск, располагавших значительным парком автомашин и тягачей. Многие вновь сформированные советские дивизии, особенно Резервного фронта, а также 12 стрелковых дивизий народного ополчения этого фронта не имели боевого опыта и должного вооружения. Замысел советского Верховного Главнокомандования на западном направлении заключался в том, чтобы упорной обороной нанести немецко-фашистским войскам возможно бо́льшие потери и выиграть время для формирования и сосредоточения новых резервов. В соответствии со сложившейся обстановкой ГКО и ЦК ВКП (б) наметили меры для создания на дальних и ближних подступах к Москве глубокоэшелонированной обороны, состоявшей из оборонительных рубежей, занимавших по фронту свыше 300 км и в глубину 200—250 км и включавших 8—9 оборонительных полос. В подготовке оборонительных рубежей важную роль сыграли войска резервных формирований, дивизии московского народного ополчения, а также трудящиеся Смоленской, Брянской, Тульской, Калининской, Московской областей и г. Москвы. Большое внимание Коммунистической партией и советским командованием уделялось ускоренному формированию крупных резервов в тылу страны. Однако большинство намеченных мер по укреплению обороны не было завершено из-за недостатка времени и сил. Не удалось создать прочные инженерные заграждения, фронты нуждались в пополнении, ощущался недостаток боеприпасов.

Наступление врага началось 30 сентября ударом 2-й танковой группы по левому крылу Брянского фронта. 2 октября перешли в наступление главные силы группы армий «Центр» из районов Ярцево и Рославля против войск Западного и Резервного фронтов. Несмотря на упорное сопротивление советских войск, противник в 1-й же день прорвал оборону, а его подвижные соединения продвинулись на 40—50 км в направлениях Орла, Юхнова и Вязьмы. Попытки фронтов нанести контрудары слабыми резервами результатов не дали. 3 октября передовые части 2-й танковой группы вышли на пути отхода 3-й и 13-й армий Брянского фронта и к исходу дня ворвались в Орёл. Прорыв обороны войск Западного и Резервного фронтов на ярцевском и рославльском направлениях и отход части сил фронтов создали опасную обстановку на вяземском направлении. 4 октября враг захватил Спас-Деменск и Киров, 5 октября — Юхнов и вышел в район Вязьмы. 6 октября противник овладел Брянском. В районе Вязьмы в окружении оказались соединения 19-й, 20-й, 24-й и 32-й армий. Упорно сопротивляясь, окружённые войска сковали до 28 дивизий противника, уничтожили тысячи вражеских солдат и офицеров, вывели из строя массу техники. Части сил к середине октября удалось прорваться из окружения. Неблагоприятное развитие военных действий в районе Вязьмы и Брянска создало большую опасность Москве. В этих условиях ЦК партии, ГКО и Ставка (Верховный главнокомандующий И. В. Сталин) приняли меры по усилению Можайской линии обороны, куда срочно направлялись войска из резерва и с др. фронтов. В целях объединения руководства войсками западного направления и организации более чёткого управления ими оставшиеся войска Резервного фронта были 10 октября переданы в состав Западного фронта, командующим войсками которого в этот день был назначен генерал армии Г. К. Жуков, а его заместителем — генерал-полковник И. С. Конев. 12 октября Западному фронту были подчинены войска Можайской линии обороны. В результате энергичных мер, принятых командованием, на московском направлении был создан новый фронт обороны. Однако положение войск Западного фронта, занявших оборону на Можайской линии, оставалось исключительно тяжёлым. На фронте от Московского моря до Калуги в составе четырёх армий Западного фронта насчитывалось лишь около 90 тыс. чел. В этих условиях командование фронтом стремилось прочно прикрыть только важнейшие направления, ведущие к Москве: волоколамское, можайское, малоярославецкое и калужское, на которых соответственно оборонялись 16-я армия генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского, 5-я армия генерал-майора артиллерии Л. А. Говорова, 43-я армия генерал-майора К. Д. Голубева, 49-я армия генерал-лейтенанта И. Г. Захаркина. В воздухе господствовала вражеская авиация. Дороги были забиты потоками людей, конными повозками, гуртами скота, машинами, что крайне осложняло работу фронтового тыла и управление войсками.

Для укрепления ближних подступов к Москве 12 октября ГКО принял решение о строительстве непосредственно в районе столицы оборонительных рубежей. Главный рубеж намечалось построить в форме полукольца в 15—20 км от Москвы. Городской рубеж проходил по Окружной ж. д. Вся система обороны на ближних подступах к городу получила наименование Московской зоны обороны. В неё входили части московского гарнизона, дивизии народного ополчения и дивизии, прибывшие из резерва Ставки. На строительство оборонительных сооружений было мобилизовано 450 тыс. жителей столицы, 75% мобилизованных составляли женщины. ГКО решил эвакуировать из Москвы часть партийных и правительственных учреждений, крупные оборонные заводы, научные и культурные учреждения. Верховный главнокомандующий, часть ГКО и Ставки Верховного главнокомандования (ВГК) оставались в Москве. Москвичи, помогая войскам, в короткий срок построили внешний оборонительный пояс и возвели укрепления внутри города. Тысячи рабочих, служащих, деятелей науки, искусства добровольно шли в коммунистические батальоны. Из 25 вновь созданных в октябре добровольческих рот и батальонов в Москве были сформированы 3 дивизии народного ополчения, 4-я комплектовалась из призывных контингентов.

В ожесточённых боях, развернувшихся на Можайской линии обороны в середине октября, советские войска оказали героическое сопротивление превосходящим силам врага и задержали его на несколько дней. 13 октября пала Калуга, 16 октября — Боровск, 18 октября — Можайск и Малоярославец. Только величайшим напряжением сил удалось остановить врага на рубеже рр. Протва и Нара. Столь же ожесточённые бои шли на др. участках западного направления. 17 октября был оставлен Калинин. Для прикрытия столицы с С.-З. 17 октября на базе войск правого крыла Западного фронта (22-я, 29-я, 30-я и 31-я армии) был создан Калининский фронт (командующий генерал-полковник И. С. Конев, член Военного совета корпусной комиссар Д. С. Леонов, начальник штаба генерал-майор И. И. Иванов). Попытка врага нанести удар из района Калинина в тыл фронта была сорвана, а его наступление на тульском направлении остановлено героическими действиями войск 50-й армии и трудящихся Тулы, поддержанных резервами Ставки. С 19 октября ГКО ввёл в Москве и в прилегающих районах осадное положение. В октябре враг совершил на Москву 31 налёт, в них участвовало 2018 самолётов, из которых 273 было сбито. Войска ПВО Москвы вели напряжённую борьбу с воздушным противником и отстояли столицу от разрушений.

Противодействие советских войск постепенно становилось всё более стойким и организованным, но противник вводил в сражение новые соединения и по-прежнему имел количественное превосходство, особенно в боевой технике, на направлениях главных ударов. Поэтому стабилизировать оборону на дальних подступах к Москве не удалось, и бои в конце октября шли уже в 80—100 км от Москвы. Над столицей нависла непосредственная угроза. Героическим сопротивлением советских войск наступление врага в начале ноября было остановлено на всех участках западного направления. Немецко-фашистское командование причину срыва октябрьского наступления объясняло осенней распутицей, хотя неблагоприятные климатические условия одинаково влияли на обе стороны. Гитлер требовал во что бы то ни стало захватить Москву до начала зимы. Германское командование подтянуло все наличные резервы и произвело перегруппировку. Для возобновления наступления на Москву оно развернуло 51 дивизию, в том числе 13 танковых и 7 моторизованных. Перевес в силах оставался на стороне противника: в людях в 2 раза, в артиллерии в 2,5, в танках в 1,5 раза. На волоколамском и тульском направлениях превосходство противника было ещё более значительным. По замыслу немецко-фашистского командования группа армий «Центр» должна была разбить фланговые части обороны советских войск и окружить Москву, обойдя её с С.-З. и Ю.-З.

Советское командование в связи с перегруппировками войск противника усилило опасные участки фронта резервами и пополнениями. 11 ноября был расформирован Брянский фронт, а его 50-я армия вместе с полосой обороны передана в состав Западного фронта; 17 ноября Западный фронт принял вместе с полосой обороны 30-ю армию Калининского фронта.

Наступление немецко-фашистских войск на Москву возобновилось с С.-З. 15—16 ноября, с Ю.-З. — 18 ноября. Главные удары противник наносил в направлениях Клин — Рогачёво, пытаясь обойти Москву с С., и на Тулу — Каширу в обход столицы с Ю. Ценой больших потерь в конце ноября врагу удалось овладеть районом Клин, Солнечногорск, Истра, выйти к каналу Москва — Волга в районе Яхромы и занять Красную Поляну (в 27 км от Москвы). Здесь он был остановлен и вынужден перейти к обороне. В конце ноября шли ожесточённые бои в районе Каширы и Тулы. Советское командование подтянуло дополнительные силы на наиболее угрожаемые участки. 27 ноября советские войска нанесли контрудар по 2-й танковой армии генерала Х. Гудериана и отбросили её от Каширы в направлении на Мордвес. Потерпев поражение под Каширой, 2-я немецкая танковая армия попыталась обойти Тулу с С.-В. и перерезала железные и шоссейные дороги Серпухов — Тула. Контрударом советские войска отбросили врага на исходные позиции. Появились признаки кризиса немецко-фашистского наступления. Инициатива действий стала переходить к советским войскам.

1 декабря командование группы армий «Центр» предприняло новую попытку прорваться к Москве в районе Апрелевки, но и она кончилась провалом. Ставка ВГК приказала, кроме переданных Западному фронту из резерва Ставки 1-й ударной, 10-й и 20-й армий, включить в состав Московской зоны обороны 24-ю и 60-ю армии. 2 декабря передовые части 1-й ударной и 20-й армий отразили все атаки противника севернее Москвы в районе Дмитрова и южнее и вынудили его прекратить наступление. 3—5 декабря 1-я ударная и 20-я армии нанесли несколько сильных контрударов в районе Яхромы и Красной Поляны и начали теснить врага. Левофланговые дивизии 16-й армии во взаимодействии с 5-й армией отбросили противника из большой излучины р. Москвы северо-восточнее Звенигорода. Ударная группа 33-й армии, разгромив 4—5 декабря вражеские части, восстановила положение на р. Нара. 50-я и 49-я армии отбили все атаки врага севернее Тулы. Т. о., в результате контрударов советских войск в начале декабря были сорваны последние попытки врага прорваться к Москве. Только с 16 ноября по 5 декабря противник потерял под Москвой 155 тыс. чел. убитыми и ранеными, около 800 танков, 300 орудий и около 1500 самолётов. В ходе обороны столицы были надломлены силы и моральный дух немецко-фашистской армии. Создались предпосылки для перехода советских войск в контрнаступление.

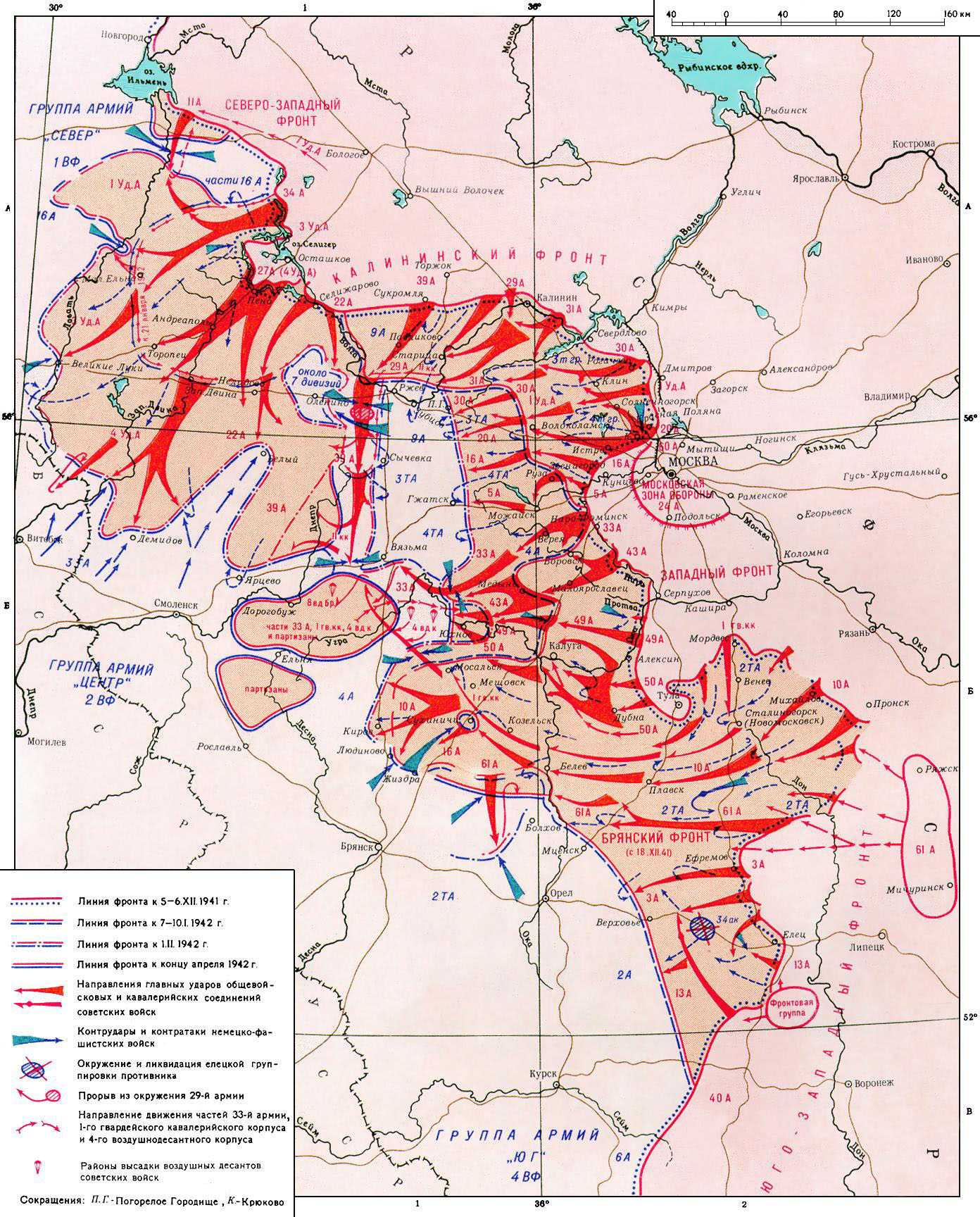

Наступательный период. К контрнаступлению привлекались войска Калининского и Западного фронтов и 2 правофланговые армии Юго-Западного фронта (командующий Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко). Главный удар наносил Западный фронт. Советские войска под Москвой к началу декабря насчитывали: около 720 тыс. чел., 5900 орудий и миномётов, 415 установок реактивной артиллерии, 670 танков (в том числе 205 тяжёлых и средних) и 760 самолётов (из них 590 новых конструкций). Немецко-фашистские войска в это время имели: 800 тыс. чел., около 10 400 орудий и миномётов, 1000 танков и свыше 600 самолётов. Замысел советского командования заключался в том, чтобы разгромить ударные группировки противника и отбросить их остатки дальше от столицы. Выполнению этого замысла должны были способствовать войска, наступавшие на тихвинском и ростовском направлениях, авиация Резерва ВГК и партизаны, действовавшие в тылу врага. Контрнаступление началось 5—6 декабря на фронте от Калинина до Ельца. Боевые действия сразу же приняли ожесточённый характер. Несмотря на отсутствие превосходства в силах и средствах, на сильные морозы, глубокий снежный покров, войска левого крыла Калининского и правого крыла Западного фронтов уже в первые дни контрнаступления прорвали оборону противника южнее Калинина и северо-западнее Москвы, перерезали железную дорогу и шоссе Калинин — Москва и освободили ряд населённых пунктов. Одновременно с войсками, наступавшими северо-западнее Москвы, перешли в контрнаступление войска левого крыла Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов. Сильные удары войск Красной Армии по фланговым группировкам группы армий «Центр», предназначенным для окружения Москвы, заставили немецко-фашистское командование принять меры по спасению своих войск от разгрома. 8 декабря Гитлер подписал директиву о переходе к обороне на всём советско-германском фронте. Группа армий «Центр» получила задачу любой ценой удерживать важные в стратегическом отношении районы. 9 декабря советские войска освободили Рогачёво, Венёв, Елец, 11 декабря — Сталиногорск, 12 декабря — Солнечногорск, 13 декабря — Ефремов, 15 декабря — Клин, 16 декабря — Калинин, 20 декабря — Волоколамск. К началу января 1942 войска правого крыла Западного фронта вышли на рубеж рр. Лама и Руза. К этому же времени войска Калининского фронта вышли на рубеж Павликово, Старица. Войска центра Западного фронта 26 декабря освободили Наро-Фоминск, 2 января — Малоярославец, 4 января — Боровск. Успешно развивалось контрнаступление на левом крыле Западного фронта и в полосе Брянского фронта (воссоздан18 декабря 1941 в составе 3-й, 13-й и 61-й армий; командующий генерал Я. Т. Черевиченко, член Военного совета А. Ф. Колобяков, начальник штаба генерал-майор В. Я. Колпакчи). 25 декабря советские войска на широком фронте вышли к р. Оке. 28 декабря был освобожден Козельск, 30 декабря — Калуга, в начале января 1942 — Мещовск и Мосальск. Войска Брянского фронта во взаимодействии с войсками левого крыла Западного фронта к началу января 1942 достигли рубежа Белёв, Мценск, Верховье. Это создавало благоприятные условия для окружения группы армий «Центр». Однако достаточных сил у наступающих советских войск для этого не было. Темпы контрнаступления замедлились.

В начале января 1942 было завершено контрнаступление, в результате которого были разгромлены основные силы 2-й, 3-й и 4-й танковых армий и соединения 9-й армии немцев. 38 немецких дивизий (в том числе 11 танковых и 4 моторизованных) потерпели тяжёлое поражение. Разгром ударных группировок, наступавших на Москву, вызвал растерянность немецко-фашистского командования. Гитлер снял с постов главнокомандующего сухопутными войсками генерал-фельдмаршала В. фон Браухича, командующего группой армий «Центр» Ф. Бока, командующих 2-й и 4-й танковых и 9-й армиями Х. Гудериана, Э. Гёпнера, А. Штрауса.

В начале января 1942 Ставка ВГК приняла решение о переходе в общее наступление на всех основных стратегических направлениях: северо-западном, западном и южном с целью разгрома главных группировок врага. Войска Калининского и Западного фронтов имели задачу: во взаимодействии со смежными армиями Северо-Западного и Брянского фронтов окружить и разгромить главные силы группы армий «Центр». Однако наличные силы и средства были недостаточны для достижения поставленных целей. 10 января войска Западного фронта, сломив упорное сопротивление врага, освободили города Можайск, Верею, Медынь, Киров, Людиново и Сухиничи. Осуществление прорыва обороны противника на правом крыле и в центре Западного фронта создало предпосылки для рассечения обороны врага на вяземском направлении и охвата вяземской группировки противника с Ю.-В. Успешно развивалось в январе наступление Калининского фронта и левого крыла Северо-Западного фронта. Были освобождены города Пено, Андреаполь, Селижарово, Торопец, Западная Двина. В середине января войска Калининского фронта глубоко охватили с З. и В. оленинскую группировку, 39-я армия вышла в район Сычёвки, в её тыл. 22 января Ставка передала в состав Калининского фронта 3-ю и 4-ю ударные армии Северо-Западного фронта. Наступление войск Западного фронта (33-й армии, кавалерийского корпуса генерала П. А. Белова и 4-го воздушно-десантного корпуса) на Вязьму, начавшееся 26 января во взаимодействии с 11-м кавалерийским корпусом Калининского фронта с целью окружения вяземской группировки противника с Ю.-З. и С., успеха не имело.

С 1 февраля была восстановлена должность главнокомандующего западным направлением (существовала 10 июля — 11 сентября 1941), на которую был назначен генерал армии Г. К. Жуков, оставшийся также командующим Западным фронтом. Ставка потребовала завершить разгром основных сил группы армий «Центр». В это же время немецко-фашистское командование подтянуло в район Вязьмы подкрепления, которые во взаимодействии с авиацией отбили атаки советских войск на Вязьму с С. и Ю. Одновременно противник нанёс сильные контрудары по коммуникациям выдвинувшихся вперёд 33-й, 39-й и 29-й армий, войска которых вынуждены были в начале февраля перейти к обороне. Был необходим ввод в действие дополнительных сил, но ими советское командование в то время не располагало. В конце марта — начале апреля войска Калининского и Западного фронтов предприняли ещё одну попытку разгромить ржевскую, оленинскую и вяземскую группировки и соединиться с войсками, действовавшими в тылу противника в районе Вязьмы, но успеха не добились. 20 апреля войска получили приказ о переходе к обороне на рубеже Ржев, Гжатск, Киров, Жиздра.

В целом, несмотря на незавершённость, общее наступление на западном направлении увенчалось крупной победой. В результате контрнаступления и общего наступления противник был отброшен на 100—250 км. Полностью были освобождены Московская, Тульская и Рязанская области, многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей. Противник потерял свыше 400 тыс. чел., 1300 танков, 2500 орудий, свыше 15 тыс. машин и много др. техники.

В М. б. советские войска впервые за всю 2-ю мировую войну 1939—45 нанесли крупное поражение армии фашистской Германии и развеяли миф о её непобедимости. Хотя окончательно разгромить группу армий «Центр» не удалось из-за ограниченности сил и средств, М. б. сыграла огромную роль в войне. Гитлеровский план «молниеносной войны» был сорван. Советские войска вырвали у противника стратегическую инициативу. Победа Красной Армии под Москвой имела огромное политическое и военное значение. Она знаменовала решительный поворот военных событий в пользу СССР и оказала большое влияние на весь дальнейший ход войны. Победа под Москвой была достигнута благодаря массовому героизму советских воинов и трудовым усилиям советских людей. 36 тыс. бойцов и командиров были награждены орденами и медалями. Особо отличившимся 110 воинам, в том числе 28 панфиловцам (См. Панфиловцы) (из состава 8-й гвардейской стрелковой дивизии), присвоено звание Героя Советского Союза. Высокое боевое мастерство показали командующие армиями И. В. Болдин, Л. А. Говоров, Ф. И. Голиков, М. Г. Ефремов, Ф. Я. Костенко, В. И. Кузнецов, Д. Д. Лелюшенко, К. К. Рокоссовский и др.; командиры корпусов, дивизий и бригад В. К. Баранов, А. П. Белобородов, П. А. Белов, Л. М. Доватор, Д. А. Журавлёв, М. Е. Катуков, И. Д. Климов, А. И. Лизюков, К. Н. Леселидзе, К. С. Мельник, И. В. Панфилов, И. Ф. Петров, В. И. Полосухин, И. А. Плиев, П. А. Ротмистров, П. Г. Чанчибадзе и др. Большую помощь войскам оказывали партизаны, действовавшие в тылу врага, особый вклад внесли трудящиеся столицы, за что Москве в 1965 было присвоено почётное звание «Город-герой». В 1944 была учреждена медаль «За оборону Москвы», которой награждены свыше 1 млн. чел.

Лит.: Разгром немецко-фашистских войск под Москвой, М., 1964; Великая битва под Москвой, М., 1961; Провал гитлеровского наступления на Москву, М., 1966: Битва за Москву, М., 1966; Жуков Г. К., Воспоминания и размышления, М., 1969; Рокоссовский К. К., Солдатский долг, М., 1968.

Г. К. Жуков.

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия.

1969—1978.

Московская битва: «штопаем тришкин кафтан»

5 октября телеграфный аппарат «Бодо» донес до Жукова срочный вызов Сталина: «…Можете ли вы незамедлительно вылететь в Москву? Ввиду осложнения обстановки на левом крыле Резервного фронта, в районе Юхнова, Ставка хотела бы с вами посоветоваться».

Жуков выразил готовность лететь в столицу на следующий день, но на Ленинградском фронте возникли осложнения, о которых он доложил Верховному. К вечеру следующего дня Сталин, выслушав очередной доклад о том, что линия фронта стабилизировалась, приказал Жукову оставить вместо себя генерала Федюнинского и немедленно вылететь в Москву.

Причиной были события, разыгравшиеся 5 октября на подступах к Москве. По воспоминаниям генерала Телегина, члена Военного совета Московского военного округа, дело было так: «В десятом часу утра (5 октября) поступил первый тревожный сигнал с запада. Начальник оперативного отдела опергруппы (штаба МВО) полковник Д. А. Чернов, находившийся в Малоярославецком укрепленном районе, по телефону доложил, что рано утром задержаны повозки, автомашины из тылов 43-й армии, а также отдельные военнослужащие, которые сообщили, что противник начал большое наступление, некоторые дивизии дерутся в окружении, идут сильные бои. У противника много танков, беспрерывно бомбит авиация… Поверить этому было невозможно. Похоже было, что это просто паникеры, которым что-то померещилось или их спровоцировала вражеская агентура. Поэтому Чернову было дано указание передать задержанных в особый отдел, на дорогах выставить заставы и останавливать всех беглецов, если они появятся, а на Спас-Деменск выслать на автомашине разведку».

Из Подольска от коменданта Малоярославецкого укрепрайона комбрига Елисеева поступило экстренное донесение: город Юхнов, в 85 км на северо-запад от Калуги, захвачен немцами, танки идут к Малоярославцу, откуда им будет открыта дорога на Подольск…

Расстояние от Малоярославца до Москвы – чуть больше ста километров, причем не по бездорожью, а по отличному шоссе. От Подольска до нынешней МКАД – порядка 30 км. Выход танкистов Гудериана к Малоярославцу означал, что до центра Москвы им остается два-три часа пути. Войск, способных отразить удар, на этом участке не было. «Противника больше нет», – писал в дневнике Гальдер.

С занятий спешно сняли курсантов двух военных училищ, находившихся в Подольске, – пехотного (две тысячи человек) и артиллерийского (полторы тысячи), и, собрав какое нашлось вооружение, отправили оборонять Малоярославец.

«Первым на пути прорвавшихся к Юхнову танков противника встал отряд начальника парашютно-десантной службы Западного фронта капитана И. Г. Старчака, – пишет Лев Лопуховский в книге «1941. Вяземская катастрофа». – Этот отряд численностью примерно в 400 человек был сформирован лишь накануне – 4 октября по его личной инициативе из числа пограничников, которые готовились к действиям по вражеским тылам. Бойцы отряда взорвали мост через реку Угру, заняв оборону на ее восточном берегу. Вскоре действия отряда Старчака были поддержаны курсантами подольских военных училищ. По боевой тревоге в училищах был сформирован передовой отряд в составе усиленной роты под командованием старшего лейтенанта Л. А. Мамчича и артдивизиона под командованием капитана Я. С. Россикова. Командиром батареи 45-миллиметровых пушек был назначен старший лейтенант Т. Г. Носов, а батареи 76-миллиметровых пушек – капитан В. И. Базыленко. Отряд был быстро переброшен на автомашинах, собранных на предприятиях города Подольск, к д. Стрекалово. Сюда в ночь на 6 октября под нажимом противника отошли десантники Старчака.

Командиры отрядов решили совместной атакой выбить противника с восточного берега реки Угры, с которого недавно отступили десантники. Атака началась в 8 часов утра 6 октября, и после тяжелого боя берег был очищен. Но противник не отказался от намерения создать плацдарм на р. Угра. 7 октября после авиационной и артиллерийской подготовки немцы перешли в наступление. В результате атаки танков и мотопехоты десантники и курсанты вынуждены были отойти на рубеж реки Изверь. В документах противника было отмечено сильное сопротивление «красных юнкеров» на реках Угра и Изверь за взорванными мостами, поддержанное артиллерией. Своим героическим сопротивлением десантники и курсанты помогли нашим войскам выиграть необходимое время для организации обороны на подступах к Малоярославцу».

В один из моментов прорвавшиеся немецкие танки атаковали курсантский отряд с тыла, предварительно подняв красные флаги. Но подольские курсанты распознали обман и расстреляли танки прямой наводкой. На другом участке курсантский расчет оказался на пути танковой колонны, которую стал обстреливать из зенитной пушки – противотанковых орудий не было. Позиция курсантов была выбрана удачно, немцы не смогли оценить, насколько велики (точнее, малы) противостоящие им силы, и предпочли свернуть с шоссе на лесную дорогу, где надолго застряли в грязи – чего так опасался Гудериан.

В Москве же выясняли, правдивы или нет сведения о прорыве. Генерал Телегин после сообщения Елисеева доложил в Генштаб. Из Генштаба сообщили Сталину. Через считаные минуты Телегину позвонил Берия:

– Откуда вы получили сведения, что немцы в Юхнове, кто вам сообщил?

Выслушал ответ и закричал:

– Слушайте, что вы там принимаете на веру всякую чепуху? Вы, видимо, пользуетесь информацией паникеров и провокаторов…

Сразу после Берии позвонил Сталин. Владимир Карпов так реконструирует этот разговор:

«– Телегин? Это вы сообщили Шапошникову, что танки противника прорвались через Малоярославец?

– Да, я, товарищ Сталин.

– Откуда у вас эти сведения?

– Мне доложил из Подольска комбриг Елисеев. А я приказал ВВС немедленно послать самолеты и перепроверить, и еще также проверку осуществляю постами ВНОС…

– Это провокация. Прикажите немедленно разыскать этого коменданта, арестовать и передать в ЧК, а вам на этом ответственном посту надо быть более серьезным и не доверять всяким сведениям, которые приносит сорока на хвосте.

– Я, товарищ Сталин, полностью этому сообщению не доверял, немедленно принял меры для проверки и просил генерала Шарохина до получения новых данных Ставке не докладывать.

– Хорошо. Но впредь такие сведения надо проверять, а потом докладывать».

В то же самое время командующий ВВС Московского военного округа полковник Сбытов, предлагавший после первого сообщения о прорыве ударить по немцам силами всей имеющейся авиации, доказывал, что он не провокатор, начальнику Особого отдела Красной армии Абакумову.

«– Откуда вы взяли, что к Юхнову идут немецкие танки?

– Это установлено авиационной разведкой и дважды перепроверено.

– Предъявите фотоснимки.

– Летали истребители, на которых нет фотоаппаратов, но на самолетах есть пробоины, полученные от вражеских зениток. Разведка велась с малой высоты, летчики отчетливо видели кресты на танках.

– Ваши летчики – трусы и паникеры, такие же, видимо, как и их командующий. Мы такими сведениями не располагаем, хотя получаем их, как и Генштаб. Предлагаю вам признать, что вы введены в заблуждение, что никаких танков противника в Юхнове нет, что летчики допустили преступную безответственность, и вы немедленно с этим разберетесь и сурово их накажете.

– Этого сделать я не могу. Ошибки никакой нет, летчики боевые, проверенные, и за доставленные ими сведения я ручаюсь.

– А чем вы можете подтвердить такую уверенность, какие у вас есть документы?»

Документов не было, даже данные о вылетах в журнал корпуса ПВО не заносились. Офицеры ПВО заявили, что за действиями летчиков округа они не следят. Абакумов потребовал от Сбытова доложить Военному совету округа, что его, Сбытова, по законам военного времени надлежит отдать под трибунал.

Полковнику предъявили запись его слов, уже оформленную как протокол допроса, и велели подписать. Сбытов вспоминал потом: «Я написал: «Последней разведкой установлено, что фашистские танки находятся уже в районе Юхнова, к исходу 5 октября город будет ими занят». И расписался… В три часа ночи на мой КП позвонил начальник штаба ВВС Красной армии генерал Г. Ворожейкин, сказал: «Ваша разведка была права. Это фашисты. ГКО ваши действия одобрил…» А я с горечью подумал: какие действия? Бездействие! Ведь могли своевременно нанести удар, но не сделали этого…»

При таких обстоятельствах Сталин вызвал в Москву Жукова. На аэродроме его встретил начальник охраны Сталина генерал Власик и привез прямо домой к Верховному. Жуков вспоминал, что, когда он приехал, Сталин разговаривал с Берией и бросил фразу: «На крайний случай нужно разведать возможность заключения мира».

Руководство рейха в тот момент еще не сомневалось в своей скорой победе. Рассчитывало оно и на поддержку со стороны Японии – начнись на Дальнем Востоке военные действия, Советскому Союзу пришлось бы очень тяжко. Но существуют свидетельства, что едва ли не решающую роль в том, что японцы отказались выступить против СССР, сыграло назначение Жукова командующим обороной Москвы. Его имя в Японии было многим памятно по разгрому на Халхин-Голе.

…Сталин указал Жукову на карту.

– Вот смотрите. Здесь сложилась очень тяжелая обстановка. Я не могу добиться от Западного и Резервного фронтов исчерпывающего доклада об истинном положении дел. А не зная, где и в какой группировке наступает противник и в каком состоянии находятся наши войска, мы не можем принять никаких решений. Поезжайте сейчас же в штаб Западного фронта, тщательно разберитесь в положении дел и позвоните мне оттуда в любое время. Я буду ждать.

Жуков предположил, что немецкие войска, отведенные из-под Ленинграда, в будущем будут пополнены и переброшены на московское направление.

– Кажется, они уже… – мрачно обронил Сталин.

Жуков заехал в Генштаб, где переговорил с Шапошниковым, и поехал в сторону Можайска. Домой даже не заглянул – проехал мимо. Возле Поклонной горы машины остановил патруль и потребовал выключить фары.

Всю дорогу Жуков при свете карманного фонарика изучал карту, взятую в Генштабе. Глубокой ночью он добрался до Можайска. Комендант Можайского укрепрайона Богданов доложил обстановку. Жуков отдал необходимые распоряжения по организации обороны и поехал дальше. К трем часам ночи он добрался до штаба Западного фронта. Там никто не спал. В штабе совещались командующий Западным фронтом Конев, начальник штаба фронта генерал Соколовский, член Военного совета Булганин и начальник оперативного отдела генерал-лейтенант Маландин. Впоследствии Жуков напишет, что они выглядели не просто усталыми. Вид у них был, как сказано в рукописи Жукова, какой-то «потрясенный».

«Из беседы в штабе Западного фронта и анализа обстановки у меня создалось впечатление, что катастрофу в районе Вязьмы можно было бы предотвратить, – писал впоследствии Жуков в «Воспоминаниях и размышлениях». – На основании данных разведки Ставка Верховного Главнокомандования еще 27 сентября специальной директивой предупредила командующих фронтами о возможности наступления в ближайшие дни крупных сил противника на московском направлении. Следовательно, внезапность наступления в том смысле, как это было в начале войны, отсутствовала. Несмотря на превосходство врага в живой силе и технике, наши войска могли избежать окружения. Для этого необходимо было своевременно более правильно определить направление главных ударов противника и сосредоточить против них основные силы и средства за счет пассивных участков. Этого сделано не было, и оборона наших фронтов не выдержала сосредоточенных ударов противника. Образовались зияющие бреши, которые закрыть было нечем, так как никаких резервов в руках командования не оставалось.

К исходу 7 октября все пути на Москву, по существу, были открыты.

В 2 часа 30 минут 8 октября я позвонил И. В. Сталину. Он еще работал. Доложив обстановку на Западном фронте, я сказал:

– Главная опасность сейчас заключается в слабом прикрытии на можайской линии. Бронетанковые войска противника могут поэтому внезапно появиться под Москвой. Надо быстрее стягивать войска, откуда только можно, на можайскую линию обороны.

И. В. Сталин спросил:

– Где сейчас 16, 19-я и 20-я армии и группа Болдина Западного фронта? Где 24-я и 32-я армии Резервного фронта?

– В окружении западнее и юго-западнее Вязьмы.

– Что вы намерены делать?

– Выезжаю сейчас же к Буденному, разберусь с обстановкой и позвоню вам.

– А вы знаете, где штаб Резервного фронта?

– Буду искать где-то в районе Малоярославца.

– Хорошо, поезжайте к Буденному и оттуда сразу же позвоните мне.

Моросил мелкий дождь, густой туман стлался по земле, видимость была плохая. Утром 8 октября, подъезжая к полустанку Оболенское, мы увидели двух связистов, тянувших кабель в Малоярославец со стороны моста через реку Протву.

Я спросил:

– Куда тянете, товарищи, связь?

– Куда приказано, туда и тянем, – не обращая на нас внимания, ответил солдат громадного роста.

Пришлось назвать себя и сказать, что мы ищем штаб Резервного фронта и С. М. Буденного.

Подтянувшись, тот же солдат ответил:

– Извините, товарищ генерал армии, мы вас в лицо не знаем, потому так и ответили. Штаб фронта вы уже проехали. Он был переведен сюда два часа назад и размещен в домиках в лесу, вон там, на горе. Там охрана вам покажет, куда ехать.

Машина повернула обратно. Вскоре я был в комнате представителя Ставки армейского комиссара 1-го ранга Л. З. Мехлиса, где находился также начальник штаба фронта генерал-майор А. Ф. Анисов. Л. З. Мехлис говорил по телефону и кого-то здорово распекал.

На вопрос, где командующий, начальник штаба ответил:

– Неизвестно. Днем он был в 43-й армии. Боюсь, как бы чего-нибудь не случилось с Семеном Михайловичем…»

Г. К. Жуков в октябре 1941 года

С Буденным ничего не случилось, если не считать того, что он уже вторые сутки не мог связаться ни с Коневым, ни с собственным штабом. Жуков отыскал его в Малоярославце – в райисполкоме и услышал, что фронта практически больше нет.

– Штаб фронта снялся в мое отсутствие, и сейчас не знаю, где он остановился, – пожаловался Буденный.

– Я его нашел в лесу налево, за железнодорожным мостом через реку Протву. Тебя там ждут. На Западном фронте, к сожалению, дела очень плохие, большая часть сил попала в окружение.

– У нас не лучше, 24-я и 32-я армии отрезаны. Вчера я сам чуть не угодил в лапы противника между Юхновом и Вязьмой. В сторону Вязьмы шли большие танковые и моторизованные колонны, видимо, для обхода города с востока.

– Ну, а кто же прикрывает дорогу от Юхнова на Малоярославец?

– Когда я ехал сюда, кроме трех милиционеров в Медыни, никого не встретил. Местные власти из Медыни ушли.

Жуков велел Буденному ехать в штаб, а сам отправился в сторону Юхнова, чтобы на месте разобраться в ситуации. То и дело приходилось тормозить и осматриваться, чтобы не угодить прямиком в расположение немецких войск.

«Километров через 10–12 меня внезапно остановили в лесу вооруженные советские солдаты в комбинезонах и танкистских шлемах. Один из них подошел к машине.

– Дальше ехать нельзя, – сказал он. – Вы кто будете?

Я назвал себя и в свою очередь спросил, где их часть.

– Здесь, в лесу, в ста метрах, стоит штаб танковой бригады.

– Очень хорошо. Проводите меня в штаб.

Меня обрадовало, что здесь оказалась танковая бригада. В штабе навстречу мне поднялся невысокого роста, подтянутый танкист в синем комбинезоне, с очками на фуражке. Сразу показалось, что этого человека я где-то видел.

– Докладывает командир танковой бригады резерва Ставки полковник Троицкий.

– Троицкий! Вот не ожидал вас встретить здесь!

И. И. Троицкий мне запомнился по Халхин-Голу, где он был начальником штаба 11-й танковой бригады, которой командовал Герой Советского Союза М. П. Яковлев. Эта бригада была грозой для японцев».

Танкисты сообщили, что Юхнов захвачен противником, под Калугой идут бои, а они стоят тут второй день, не получая никаких распоряжений. Жуков велел Троицкому послать вестового в штаб Резервного фронта и развернуть бригаду, чтобы прикрыть дорогу на Медынь.

А сам отправился в сторону Калуги. В пути его разыскал офицер связи, передавший приказ Сталина: 10 октября явиться в штаб Западного фронта. Вернувшись 8 октября в штаб Резервного фронта, Георгий Константинович узнал, что Буденный от командования отстранен и на его место назначен он, Жуков.

Пришлось звонить в Генштаб и выяснять, какой же из двух приказов надлежит выполнять. Оказалось, что они друг другу не противоречат.

Москва, товарищу Сталину

Просим Ставку принять следующее решение:

1. В целях объединения руководства войсками на западном направлении к Москве объединить Западный и Резервный фронты в Западный фронт.

2. Назначить командующим Западным фронтом тов. Жукова.

3. Назначить тов. Конева первым заместителем командующего Западным фронтом.

4. Назначить тт. Булганина, Хохлова и Круглова членами военного совета Западного фронта.

5. Тов. Жукову вступить в командование Западным фронтом в 18 часов 11 октября.

Молотов, Ворошилов, Конев, Булганин, Василевский…

15.45 10.10.41 г.

При этом без очередного сеанса поиска виновных дело не обошлось. Недаром Сталин и его приближенные с июля 1941 по март 1942 года отправили под трибунал и приговорили к расстрелу 30 генералов. В книге Симонова «Истории тяжелая вода» описан один из показательных эпизодов отношения Сталина к вышедшим из доверия высшим военачальникам. В штаб фронта была направлена комиссия ГКО (Молотов, Василевский, Маленков), собиравшаяся обвинить Конева, бывшего командующего этим фронтом, и забрать в Москву на расправу. Но Жуков не отдал Конева, заявив Сталину, что Коневу надо поручить руководство на удаленном калининском направлении. На прямой вопрос Сталина: «Почему вы защищаете Конева?» – Георгий Константинович прямо ответил: «Мы с ним никогда не были друзьями. Знаю его по службе в Белорусском округе и считаю, что он справится с этими обязанностями. Кроме того, у меня сейчас других кандидатур нет».

На реплику вождя о том, что Конева ждет военный трибунал, Жуков бесстрашно заявил, что это ни к чему хорошему не приведет: «Вот расстреляли Павлова, и что это дало?… Было заранее хорошо известно, что собой представляет Павлов, что у него потолок командира дивизии. Тем не менее он командовал фронтом и не справился с тем, с чем не мог справиться». В результате Конев не стал очередной жертвой поражений Красной армии, а был утвержден заместителем Жукова на Западном фронте.

10 октября 1941 года Жуков был назначен командующим Западным фронтом, самым стратегически важным, защищающим столицу.

«Противник сумел пробить 500-километровую брешь в обороне советских войск, – описывает тогдашнюю ситуацию Владимир Дайнес в книге «Жуков». – Ситуация складывалась драматическая. 2-я танковая группа нацелилась на Тулу, чтобы овладеть дорогами для дальнейшего наступления на Коломну, Каширу и Серпухов. 3-я и 9-я армии намеревались уничтожить советские войска, окруженные в районе Дорогобуж, Вязьма. 4-я армия должна была наступать с рубежа Калуга-Медынь в северо-восточном направлении, захватить переправы через реку Протва у Малоярославца и Боровска. На 3-ю танковую группу возлагался захват линии Гжатск – южнее Сычевска. 2-й армии было приказано во взаимодействии со 2-й танковой группой подавить сопротивление в районе Трубчевск, Жиздра и овладеть дорогой Рославль-Брянск».

Еще 8 октября Жуков доложил Сталину, что самым опасным является можайское направление. Надлежит отовсюду стягивать силы на этот рубеж.

«Этих наспех собранных войск вряд ли будет достаточно для предотвращения сильной угрозы Москве, созданной нашими войсками, так что при более или менее правильном руководстве и сравнительно благоприятной погоде окружение Москвы должно удаться», – без тени сомнения записывал в тот же день Гальдер.

13 октября на всех участках Западного фронта возобновились ожесточенные бои. Сплошной линии фронта не было, а обстановка менялась каждый час. Жукову было ясно, что слова о том, что от каждого подразделения сейчас зависит судьба Москвы, – не пустая риторика. Но он мог выставить против военной машины вермахта большей частью спешно собранные и подготовленные в ускоренном режиме части.

ПИСЬМО ГЕНЕРАЛА АРМИИ Г. К. ЖУКОВА А. А. ЖДАНОВУ

ОТ 2 НОЯБРЯ 1941 г.

Дорогой Андрей Александрович!

Крепко жму тебе и Кузнецову руку. Приветствую Ваших боевых соратников тт. Федюнинского, Хозина, Лазарева и друг[их].

Очень часто вспоминаю сложные и интересные дни и ночи нашей совместной боевой работы. Очень жалею, что не пришлось довести дело до конца, во что я крепко верил.

Как тебе известно, сейчас действуем на западе – на подступах к Москве.

Основное это то, что Конев и Буденный проспали все свои вооруженные силы, принял от них одно воспоминание. От Буденного штаб и 90 человек, от Конева штаб и 2 зап. полка.

К настоящему времени сколотил приличную организацию и в основном остановил наступление пр-ка (противника – ред.), а дальнейший мой метод тебе известен: буду истощать, а затем бить.

К тебе и т. Кузнецову у меня просьба – прошу с очередным рейсом Дугласов отправить лично мне:

40 минометов 82-мм,

60 минометов 50-мм,

за что я и Булганин будем очень благодарны, а Вы это имеете в избытке. У нас этого нет совершенно.

Посылаю тебе наш приказ для сведения.

Жму еще раз крепко руки

Ваш

Г. Жуков

2 ноября 1941 г.

Еще 4 июля 1941 года было принято постановление ГКО № 10 о создании добровольческих дивизий народного ополчения Москвы и Московской области и мобилизации трудовых ресурсов на производство. Следуя этому постановлению, в июле и октябре 1941 года было сформировано 16 дивизий народного ополчения (около 160 тысяч человек), в которых сражались профессора, студенты и рабочие, не призванные по состоянию здоровья в армию. Большинство из них были энтузиастами, готовыми пожертвовать своей жизнью в бою с врагом, но были и растерявшиеся, струсившие и сбежавшие. Не стоит забывать и о том, что боевая подготовка этих частей была слишком «ускоренной»: их личный состав не прошел курс боевой подготовки, бойцы (среди которых было много пожилых людей и неокрепших безусых юношей) не были физически тренированы для осуществления маршевых переходов и ведения боевых действий. В большинстве этих дивизий не было артиллерии, штурмовых орудий, саперов и т. д.

С осени 1941 года начали призывать военнообязанных старших возрастов в «рабочие колонны» для работы в строительстве и на оборонных предприятиях. Помимо повсеместного использования труда заключенных в лагерях и колониях был проведен военный призыв на альтернативную службу тех, кто был не годен к строевой, но мог трудиться в тылу. В целях достижения большей эффективности предприятий тыла на производстве были отменены выходные дни и отпуска и при этом введены сверхурочные работы. Для поддержания суровой трудовой дисциплины была установлена уголовная ответственность за прогулы и опоздания на работу.