Аргументы в подтверждение:

— При Хрущеве в стране развернулось

широкое жилищное строительство. Миллионы семей получили индивидуальные квартиры

в новых пятиэтажках, качество жизни выросло.

— При Хрущеве была проведена реформа,

согласно которой право на пенсию получил каждый пожилой гражданин СССР. Пенсии стали

впервые получать колхозники. Пенсионное обеспечение – часть социальной политики.

— При Хрущёве была отменена плата за

обучение в старших классах. Школа стала полностью бесплатной для учащихся, что соответствует

идеалу социального государства.

Аргументы в опровержение:

— При Хрущеве продолжалось приоритетное

развитие тяжелой промышленности и военного комплекса в ущерб лёгкой. Например, были

созданы крупные предприятия по производству межконтинентальных ракет. Поэтому обеспечение

товарами народного потребления оставалось недостаточным, население столкнулось с

дефицитом.

— В начале 1960-х произошло повышение

цен на потребительские товары и увеличение норм выработки, что привело к фактическому

снижению зарплат. Уровень жизни многих людей снизился, что не соответствует целям

социальной политики.

— СССР состязался с США в освоении космоса.

Так, в 1961 году был осуществлён полёт первого космонавта — Гагарина. Покорение

космоса требовало огромных средств, но напрямую не повышало уровень жизни граждан.

— В 1962 году недовольство рабочих своим

положением впервые за долгое время вылилось в серьёзные волнения в Новочеркасске,

подавленные силовым путём. Следовательно, социальная политика Хрущева не была в

достаточной степени эффективной.

Источник: НезЛО Антона Чубукова

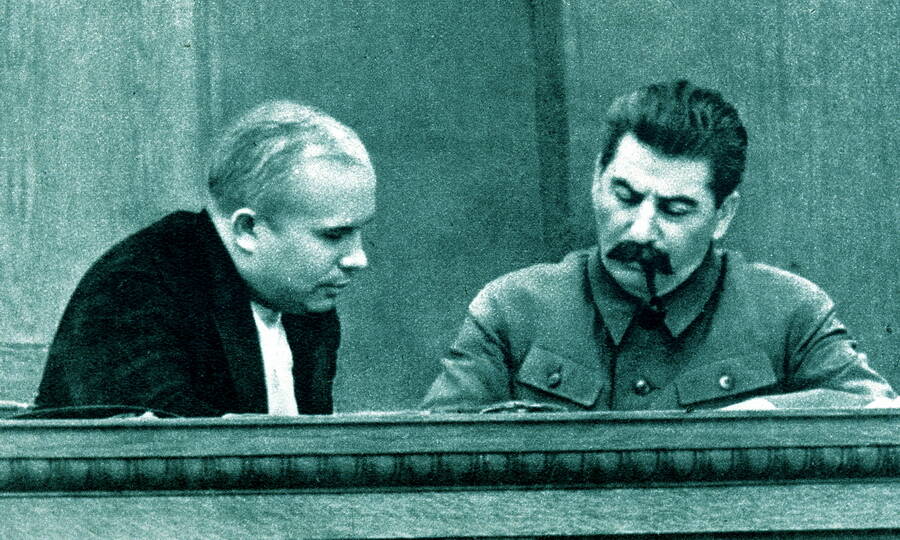

Никита Сергеевич Хрущёв

Никита Сергеевич Хрущёв – один из самых колоритных советских руководителей. Его правление вошло в историю Советского Союза как «оттепель» – время реформ и некоторой либерализации общества после смерти И.В. Сталина. Впрочем, не все преобразования Хрущёва оказались удачными, и в памяти многих он остался сумасбродным и непоследовательным руководителем.

Детство и юность

Никита Сергеевич родился в небольшом селе Калиновка Курской губернии 3 (15) апреля 1894 года в небогатой рабочей семье. Детство Хрущёва прошло в тяжёлом труде. Ребёнком он пас овец и работал в поле. Систематического школьного образования мальчик не получил: до 9 лет он посещал церковно-приходскую школу, где едва выучился чтению, письму и элементарному счёту.

В 1908 году семья Хрущёвых переехала в Юзовку (ныне Донецк). Отец Сергей Никанорович устроился на шахту, мать Ксения Ивановна работала прачкой. Юность Никита Хрущёв провёл на рудниках близ Юзовки. Подростком он готов был учиться всякому делу и брался за любой труд: чистил паровые котлы, поступал в ученики к сапожнику и слесарю, работал продавцом. В 1912 году Никита устроился слесарем на шахту, что в 1914 году позволило ему избежать мобилизации: на фронты Первой мировой шахтёров в России не призывали.

Февральская, а затем Октябрьская революции 1917 года изменили жизнь молодого человека. Он избирался членом совета народных депутатов в пригородном донецком посёлке Рутченково, входил в военно-революционный комитет, а в декабре 1917 года стал председателем профсоюза металлистов горнорудной промышленности. С 1918 года Хрущёв принимал участие в Гражданской войне уже как член партии большевиков: руководил красногвардейским отрядом, служил батальонным комиссаром в 9-й стрелковой дивизии РККА. При политотделе 9-й армии летом 1920 года Хрущёв окончил с отличием партийную школу и получил назначение на должность инструктора политотдела.

В 1920-е гг. Хрущёв не только строил партийную карьеру, но и восполнял пробелы в образовании. Сначала он учился на рабфаке Донецкого горного техникума, а в 1929 году отправился в Москву и поступил в Промышленную академию. В то же время курсы академии посещала Надежда Аллилуева, жена Сталина. Знакомство с ней позволило Хрущёву приобрести мощную протекцию, после чего карьера партийного деятеля резко пошла в гору.

Партийная карьера Хрущёва

В течение 1930-х гг. Хрущёв прошёл путь от секретаря парткома Промышленной академии до первого секретаря ЦК компартии Украинской ССР и члена политбюро ЦК ВКП(б). В 1931 году он стал первым секретарём одного из московских райкомов, с 1934 года возглавил столичный горком ВКП(б), а с 1935 года, сохранив этот пост, – и обком. Обе эти важные должности Хрущёв занимал до 1938 года, когда был назначен первым секретарём ЦК КП(б) Украинской ССР. В 1939 году Хрущёв стал членом Политбюро ЦК ВКП(б).

Карьера Хрущёва в высших эшелонах власти развивалась на фоне нараставших репрессий и чисток, в которых он принимал непосредственное участие. На протяжении всей своей жизни Никита Сергеевич боролся с «врагами народа» – так, как он эту борьбу понимал. Несмотря на то, что официальных документов, подтверждающих приказы Хрущёва об арестах и расстрелах в Москве, не найдено, репрессии в отношении десятков тысяч людей, в том числе занимавших руководящие партийные посты, не могли проводиться без согласия первого секретаря обкома. На Украине же за 1938–1940 гг. было арестовано более 160 000 человек, что также не могло свершиться без санкций партийного руководителя.

Великую Отечественную войну Хрущёв прошёл в звании генерал-лейтенанта на политических должностях члена военных советов Юго-Западного направления (1941–1942), Юго-Западного фронта (1941–1942), Сталинградского (1942), Воронежского (1943) и 1-го Украинского (1943–1944) фронтов.

После окончания войны Хрущёв ещё несколько лет оставался на Украине: с 1944 года он работал председателем Совета народных комиссаров УССР (с 1946 года этот орган власти носил название совета министров), а с декабря 1947 года вновь стал первым секретарём ЦК КП(б) Украины. В столицу СССР Хрущёв вернулся в 1949 году, когда вновь был избран первым секретарём Московского обкома и горкома партии, а также секретарём ЦК ВКП(б).

Руководитель СССР

При Сталине партийная карьера Хрущёва вряд ли развивалась бы дальше. Однако после смерти вождя, последовавшей 5 марта 1953 года, разгорелось внутрипартийное противостояние, верх в котором одержали именно Хрущёв и его сторонники. 14 марта 1953 года он был избран секретарём ЦК КПСС, а в сентябре того же года – первым секретарём.

Одним из важнейших достижений Хрущёва на посту главы государства считается развенчание так называемого «культа личности» Сталина, осуждение массового террора, пересмотр многих дел, реабилитация репрессированных. Десталинизация в стране началась в 1956 году после знаменитого выступления Никиты Сергеевича Хрущёва на XX съезде КПСС с докладом «О культе личности и его последствиях». В 1961 году тело Сталина вынесли из мавзолея.

В 1957 году партийная оппозиция предприняла попытку сместить первого секретаря с должности, однако сторонники Хрущёва одержали победу, а его противники – «антипартийная группа Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова», как её называли тогдашние газеты, – были исключены из состава ЦК, а затем и из партии. В 1958 году Хрущёв занял также пост председателя Совета министров СССР, то есть совместил должности руководителя партии и главы правительства.

В 1961 году под руководством Хрущёва прошёл XXII съезд КПСС, на котором была утверждена новая программа партии, предполагавшая, по словам Никиты Сергеевича, строительство коммунизма к 1980 году. В новую программу входил и так называемый «Моральный кодекс строителей коммунизма» – этический свод, призывавший к добросовестному труду, коллективизму, честности, гуманизму и нетерпимости к национальной вражде.

Никита Хрущёв стал одним из немногих советских высших партийных и государственных руководителей, который не умер на посту, а был отстранён от должности. В 1964 году на Пленуме ЦК КПСС его подвергли критике за непродуманные реформы и «волюнтаризм» и отправили на пенсию, согласно официальной формулировке – «по состоянию здоровья». На пенсии опальный политик диктовал мемуары, которые ещё при его жизни тайно вывезли в США и опубликовали.

Реформы Никиты Хрущёва

На посту первого секретаря ЦК КПСС и председателя советского правительства Хрущёв провёл целый ряд реформ, связанных с экономическим и социальным сектором. В частности, он существенно ослабил строгости трудового законодательства, сохранявшиеся с военного времени: отменялись уголовные наказания за опоздания и прогулы, разрешалось менять место работы, сократилась продолжительность рабочего дня. При Хрущёве в 1956 году был принят закон о всеобщем пенсионном обеспечении граждан, который, правда, до 1964 года не распространялся на колхозников.

В 1957 году началась экономическая реформа, которая предусматривала децентрализацию управления производством и передачу большинства полномочий от отраслевых министерств созданным в регионах советам народного хозяйства. Однако на практике это привело только к нарушению существовавших жёстких экономических связей, что в условиях по-прежнему плановой, а не рыночной экономики СССР не дало нужных результатов. Уже после отстранения Хрущёва от власти, в 1964–1965 гг., реформу пришлось свернуть.

В 1959 году в СССР приняли семилетний план развития народного хозяйства, известный также как семилетка, в задачи которого входило существенное развитие всех отраслей промышленности и сельского хозяйства. В годы семилетки возросли темпы индустриализации страны. Бурно развивались нефтедобыча, металлургия, химическая промышленность и энергетика, вошли в строй многочисленные крупные ГРЭС и ТЭЦ, Братская ГЭС и первый энергоблок Белоярской АЭС.

Прогресс технологий военно-промышленного комплекса усиливался гонкой вооружений. При Хрущёве проходили активные испытания ядерного и термоядерного оружия, в том числе взрыв знаменитой «Царь-бомбы» на Новой Земле, развивалась авиационная и космическая отрасль. В 1957 году СССР запустил первый искусственный спутник Земли, в 1961 году в первый пилотируемый полет в космос отправился Юрий Гагарин. Одновременно с развитием высокотехнологичных видов вооружений Хрущёв провёл массовые сокращения армии. Наряду с тяжёлой промышленностью и ВПК, при Хрущёве быстро росло производство потребительских товаров.

Активные попытки Хрущёва реформировать сельское хозяйство нельзя признать успешными. Развитие этого сектора экономики велось экстенсивным путём: предполагалось освоение целинных земель, предпринимались попытки выращивания сельскохозяйственных культур в климате, изначально для них не пригодном. Провальная «кукурузная кампания», в ходе которой огромные посевные площади отдали «царице полей», стала источником множества анекдотов. Кампания по утроению производства мяса также не удалась, а попытки выдать желаемое за действительное приводили порой к плачевным результатам. Так, например, в Рязанской области прибегли к массовому изъятию скота у частников и его забою, что привело к катастрофическим последствиям в сельском хозяйстве региона.

Впрочем, уровень жизни простых людей к середине 1960-х гг. всё равно значительно вырос. Увеличились зарплаты и пенсии, снизилось налоговое бремя, – так, например, для незамужних женщин был отменен налог на бездетность. Существенно улучшились жилищные условия: при Хрущёве развернулось массовое строительство, организовывались жилищные кооперативы, благодаря чему за несколько лет миллионы людей, ютившиеся в коммуналках и бараках, смогли получить отдельные квартиры – знаменитые «хрущёвки». Провёл Хрущёв и реформу образования. Мальчики и девочки при нём вновь стали ходить в общие, а не раздельные школы, обучение для старшеклассников с 8 по 10 классы и студентов стало бесплатным.

«Оттепель» коснулась и культурной жизни страны. Ослабла цензура, стали публиковаться запрещённые ранее литературные произведения, сниматься фильмы с довольно критическим отношением к действительности. Впрочем, эта культурная и социальная «оттепель» имела жёсткие границы. Одновременно с популярностью «шестидесятников» шли гонения на «не укладывающихся в рамки» писателей и поэтов, была разгромлена выставка художников-авангардистов в московском Манеже, не прекращалась антирелигиозная кампания.

Внешняя политика

Внешняя политика Хрущёва отражала противоречивый характер его деятельности. Основным внешнеполитическим вектором по-прежнему оставалось противостояние двух сверхдержав – СССР и США. Продолжалась гонка вооружений, из-за попытки размещения ядерных ракет на Кубе разразился Карибский кризис 1962 года. Иногда это противостояние принимало анекдотические формы. 24 июня 1959 года Москву посетила американская делегация во главе с вице-президентом Ричардом Никсоном. На выставке в Сокольниках Хрущёв в запале заявил ему: «Мы вам ещё покажем кузькину мать!» Растерявшийся переводчик передал фразу про мать некоего Кузьмы дословно, и заокеанские гости долго гадали, что за страшное оружие приготовили русские.

Наметившаяся либерализация отношений со странами соцлагеря продлилась недолго. Одной из темных страниц хрущёвского времени стало Венгерское восстание 1956 года и его подавление. С приходом к власти Хрущёва заметно ухудшились отношения с Китаем, руководство которого негативно восприняло десталинизацию в СССР.

В то же время, «железный занавес» начал понемногу приподниматься. В 1957 году СССР принимал VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов: в Москву приехали тысячи иностранцев, с которыми можно было относительно свободно общаться. В 1959 году состоялся визит Хрущёва в США. Несмотря на то, что существенных изменений во внешней политике этот визит не произвёл, сам факт поездки советского лидера в Америку стал знаковым для обеих стран.

Карибский кризис, во время которого человечество оказалось на грани ядерной войны, повлёк за собой установление прямого канала связи между руководителями США и СССР. Эта линия экстренной связи действует и по сей день, её работоспособность контролируется круглосуточно.

Семья и личная жизнь

В личной жизни Хрущёва было немало печальных моментов. Никита Сергеевич состоял в браке трижды. Первая его супруга, Ефросинья Ивановна Писарева, умерла от тифа, не дожив до 25 лет. Она родила Хрущёву двоих детей – дочь Юлию и сына Леонида. Леонид Никитович Хрущёв стал военным лётчиком и погиб на фронте весной 1943 года. Второй брак Хрущёва длился всего пару лет, однако Никита Сергеевич после развода долго помогал своей экс-супруге.

В 1924 году Хрущёв создал семью с Ниной Петровной Кухарчук, однако официально брак они зарегистрировали лишь 40 лет спустя, в 1965 году. Нина Кухарчук выполняла протокольную роль «первой леди», сопровождая мужа во время официальных визитов. С ней у Хрущёва родилось четверо детей, но первая дочь Надежда умерла в раннем детстве. Дочь Хрущёва Рада Никитична (в замужестве Аджубей) стала известной журналисткой, редактором, полвека проработала в журнале «Наука и жизнь», превратив его в одно из самых популярных изданий в СССР. Сын Сергей Никитич известен как советский и американский учёный, публицист, политолог, специалист по истории Холодной войны. Ещё одна дочь Хрущёва, Елена Никитична, также занималась научной деятельностью. Сегодня внуки и правнуки Хрущёва живут в России и США.

Смерть и похороны

Смерть Хрущёва наступила 11 сентября 1971 года от обширного инфаркта. Высшая партийная номенклатура оказалась в замешательстве: как хоронить опального первого секретаря? Соблюдать все положенные почести было немыслимо, проигнорировать событие вовсе – тоже. В итоге Н.С. Хрущёва похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище, а не в некрополе у Кремлёвской стены. Прощание с ним сделали закрытым, и никого, кроме близких родственников, на кладбище не пустили.

Памятник на могиле политика выполнил скульптор Эрнст Неизвестный – один из тех самых авангардистов, которых Хрущёв громил в 1962 году. Чёрный гранит и белый мрамор памятника как нельзя лучше отразили противоречивость его правления, мрачные и светлые стороны личности.

Итоги деятельности

Биография Никиты Хрущёва идеально иллюстрирует тезис о том, что до управления страной в советские годы мог подняться человек из социальных низов. Пройдя путь от бедного и неграмотного рабочего до главы огромного государства, за долгие годы жизни Хрущёв не утратил связи с народом и зачастую напускал на себя нарочито простецкий вид, однако современники подчёркивали его ум, чувство юмора и тонкое умение находить компромиссы между различными точками зрения.

Несмотря на многочисленные неудачи, провал сельскохозяйственной реформы Никиты Хрущёва и сложную внешнеполитическую обстановку, можно сказать уверенно: при нём люди стали жить лучше. Доходы населения увеличились, стали выплачиваться пенсии, выдаваться под минимальный процент потребительские кредиты, развернулось массовое жилищное строительство. Образование стало доступнее, а спектр бытовых услуг и потребительских товаров заметно вырос. Большие достижения в науке и технике, в авиации, в космической промышленности и энергетике подняли экономику СССР. В то же время, борьба с «врагами народа» не прекратилась, а приняла более мягкие по сравнению со сталинским правлением формы.

Эксперт по предмету «История России»

Задать вопрос автору статьи

Определение 1

Десталинизация — это преодоление культа личности и ликвидация государственной системы, созданной в Советском Союзе в период правления И. В. Сталина.

Время десталинизации характеризуется либерализацией внешней политики, экономическими преобразованиями, духовным возрождением общества. Но многие из хрущевских реформ, непоследовательных и противоречивых, встретили сопротивление со стороны партийно-государственного аппарата, а потому были обречены на неудачу.

«Мягкая» десталинизация

Со смертью Сталина существенные изменения произошли в составе правительства СССР и руководства КПСС. Секретариат ЦК партии возглавил Н. С. Хрущев. К.Е. Ворошилов был назначен Председателем Верховного Совета СССР, Г.М. Маленков – Председателем Совета Министров, В.М. Молотов – министром иностранных дел, Л. П. Берия – министром внутренних дел, Н. А. Булганин – министром обороны. Казалось, что сформированы условия для «коллективного руководства» страной. Но коалиция оказалась неустойчивой и между Маленковым, Берия и Хрущевым развернулась борьба за лидерство. Все они входили в окружение Сталина и были причастны к репрессиям, но в 1953 году новое руководство признало необходимость демократизации общественной жизни.

В июле 1953 года Хрущев обвинил Берию, который контролировал «силовое министерство», в национализме, карьеризме, связях с иностранными разведками. Хрущева поддержали Молотов, Маленков, Булганин и др. Согласно приказу Жукова в столицу вошли Таманская и Кантемировская дивизии для нейтрализации выступлений сторонников Берии, кремлевскую охрану заменили, арестовали сотрудников Берии. Его исключили из партии как «врага народа» и казнили в сентябре 1953 года.

Н.С. Хрущев, избранный на пост первого секретаря ЦК КПСС, начал вести работу по преодолению культа личности. В 1953 году было прекращено следствие по «делу врачей», были освобождены участники «мингрельского дела». В прессе стали появляться статьи с осуждением культа личности. Были реорганизованы и обновлены структуры органов внутренних дел и госбезопасности. В 1953 году было ликвидировано Особое совещание при НКВД, в 1956 году – система ГУЛАГа.

Для работы по реабилитации жертв репрессий была учреждена специальная комиссия, председателем которой стал П. Н. Поспелов. А. С. Бубнов, С. В. Косиор, П. П. Постышев, А. В. Косарев, М. Н. Тухачевский и многие другие крупные советские, государственные и военные работники, несправедливо осужденные в 1930-х годах вернули свои честные имена. К 1956 году были реабилитированы 16 тысяч человек.

«Процесс десталинизации советского государства в 1950-1960-е гг. Хрущевская оттепель» 👇

В 1953-55 годах продолжалась борьба Маленкова и Хрущева за лидерство. Маленков в 1954 году выступил за рост личной заинтересованности работников в результатах труда, снижение денежного налога с колхозного двора в два раза, развитие пищевой и легкой промышленности. Хрущев обвинил Маленкова в оппортунизме, для дискредитации использовав процесс 1954 года над организаторами «ленинградского дела». В феврале 1955 года Маленкова на посту Председателя Совмина сменил ставленник Хрущева Н.А. Булганин.

Доклад о «культе личности»

Вехой в либерализации общественной жизни страны был XX съезд КПСС, прошедший в феврале 1956 года. Подготовка к съезду шла в традиционном духе – с вахтами, рапортами, обязательствами. На предварительном обсуждении отчетного доклада Хрущев предложил включить раздел о культе личности, однако не нашел со стороны большинства поддержку. Во время съезда обсуждались отчеты о работе ЦК, директивы VI пятилетнего плана развития советского народного хозяйства. Однако на закрытом заседании Хрущев объявил, что после начала съезда прежний состав ЦК потерял силу до выборов нового, поэтому он как рядовой делегат вправе выступить со специальным докладом о понимании «культа личности».

Доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях» содержал сведения комиссии П. Н. Поспелова о массовых расстрелах и о депортации народов в 1930—40-е годах. Причинами массовых репрессий были названы:

- культ личности Сталина;

- личные негативные черты его характера;

- отступления от марксистско-ленинского понимания роли личности в истории.

Хрущев ознакомил делегатов с «Ленинским завещанием», содержащим негативную оценку Сталина. Тем самым он выводил из-под ответственности окружение Сталина, к которому и сам принадлежал. Состав нового Президиума ЦК КПСС Хрущев характеризовал как ленинцев и борцов с культом личности.

После завершения работы съезда на собраниях партийных организаций было организовано чтение доклада Хрущева. Осуждение культа личности, разоблачение тоталитарного режима вызвали перемены в общественном сознании. Чутко на процесс десталинизации отреагировала творческая интеллигенция.

Нерешительность процесса

В то же время десталинизация проводилась непоследовательно. Было решено не публиковать доклад Хрущева. Критику культа личности ограничивали, чтобы помешать критике коммунистической партии и социалистического строя. Результатом ХХ съезда было ускорение процесса реабилитации. В 1953-1961 годах было реабилитировано 800 тысяч человек. В дальнейшем процесс затормозился и был возобновлен лишь в середине 1980-х годов.

В конце 1950-х годов были сняты обвинения с депортированных народов: ингушей, калмыков, чеченцев, балкарцев и карачаевцев. Им дали право вернуться на родину, где восстанавливалась их национальные автономии. С советских немцев были сняты обвинения в пособничестве фашистам. Началось возвращение находящихся в спецпоселениях граждан Болгарии, Венгрии, Польши и других стран.

Реабилитация не затронула крупных советских деятелей 1930-х годов: Л.Д. Троцкого, Л.Б. Каменева, Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова. В возвращении на родину было отказано немцам Поволжья. В правах не были восстановлены крымские татары и советские корейцы, репрессированные в 1930-е годы.

Во второй половине 1950-х годов была проведена реформа системы правосудия, включавшая новое уголовное законодательство и Положение о прокурорском надзоре. Новые законотворческие полномочия обрели союзные республики.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

Вступление

3 марта 1953 года закончилось более чем тридцатилетнее правление И.В.Сталина. С жизнью этого человека была связана целая эпоха в жизни Советского Союза. Всё, что делалось в течение 30 лет, делалось впервые. СССР был воплощением новой общественно-экономической формации. Его развитие проходило в условиях жесточайшего давления со стороны капиталистического окружения. Социалистическая идея, овладевшая умами советских людей, творила чудеса. Великий гений советского человека сумел за исторически кратчайший срок превратить отсталую Россию в мощную индустриальную державу. Именно Советский Союз, а не США или какая-либо другая страна мира наголову разгромила гитлеровскую Германию, спас мир от тотального порабощения, спас свой суверенитет и свою территориальную целостность.

Однако за всеми этими успехами крылись и страшные преступления авторитарного сталинского руководства, стоившие многих миллионов невинных жертв, которые нельзя оправдать никакими аргументами. Страна напоминала сжатую пружину. Серьёзно болела экономика. Сдерживалось развитие культуры. Зрела развязка. Нужен был человек, который после смерти Сталина мог развязать тугой узел проблем и повести страну к прогрессу.

И такой человек был — Никита Сергеевич Хрущев. Именно ему историей было определено стоять во главе Советского Союза в течение целого десятилетия, десятилетия необычного, потрясшего мир метаморфозами, названного в мире «десятилетием оттепели». Судьба самого Хрущева, да и целого ряда важнейших событий его периода, до недавнего времени была неизвестна. Многое прояснилось благодаря гласности и демократии. Появилось много публикаций в периодической печати, опубликованы ранее неизвестные архивные материалы по данному вопросу.

Рассматриваемая работа не преследует своей целью воссоздать образ Хрущева политика и человека, хотя, бесспорно, это выдающаяся личность в истории. Главная цель работы — попытаться на основе нового фактического материала разобраться в важном историческом периоде жизни нашей Родины, тем более, что события тех дней во многом напоминают реалии наших дней. Правильное понимание и объективная их оценка будет способствовать принятию верных решений и поступков.

Смерть И.В.Сталина и политический кризис в СССР

Кризис сталинского правительства начался ещё до того, как скончался И.В.Сталин; он совпал с кульминацией «холодной войны».

После десяти лет международных испытаний, одно другого тяжелее, которые страна победно преодолела, Советский Союз постепенно окреп. Последствия войны и голода отошли в прошлое. Промышленность росла. Ежегодно ВУЗы и техникумы готовили до 500 тыс. специалистов. Однако чувствовалось, что послевоенная сталинская политика входила в противоречие с жизненной стойкостью народа. В стране никто не отваживался критиковать ни Сталина, ни его правительство. В стране царил пропагандистский шум сплошных триумфов. Тяжелая болезнь разъедала страну.

Всё более усложнялись экономические проблемы. Пятилетний план 1951-1955 годов был представлен стране с опозданием почти на два года. Глубокий упадок деревни вызывал в народе опасения нового голода. Изоляция от всех других стран мира и мания секретности замораживали научный и технический прогресс.

Однако страна в незначительной степени сознавала свои проблемы. Информация газет и журналов была мизерной и строжайше контролировалась. И всё же люди на местах недостатки видели, но страх не позволял им открыть рот. Медленно нарастало брожение, беспокойство в среде ученых, особенно работающих в области гуманитарных и общественных наук. Даже в биологии в конце 1952г. вновь появились первые признаки полемики против Лысенко. Очень ярко показано в книге Д. Гранина «Зубр» и в многосерийном телефильме «Николай Вавилов». Но любые исследования парализовывал страх. Пренебрежение законностью породило «юридический нигилизм». Внутренняя культура советского общества развивались по цитатам И.В.Сталина.

И в делах международных не всё шло так, как того хотелось бы

И.В.Сталину. Противники, объединившиеся против СССР в мощную коалицию, были многочисленны и сильны. Несмотря на то, что победив над нацизмом, сталинская модель получила всё-таки распространение в Восточной Европе, а Азия была могучим союзником Советского Союза, напряженность была значительной. Китай следовал своим путём, Югославия отказалась от коллективизации в деревне, ряд коммунистических партий не во всем следовала указаниям И.В.Сталина.

Последние годы жизни И.В.Сталин усиленно занимался вопросами теории. Они в основном касались национального вопроса и экономики. Глубоким заблуждением Сталина было утверждение о том, что в СССР уже построено социалистическое общество и начинается его переход к высшей фазе развития — коммунизму. Однако всё то, о чем он говорил, никоим образом не укладывалось в рамки тех критериев коммунизма, которые были разработаны К.Марксом и углублены В.И.Лениным. Для И.В.Сталина высшим проявлением социализма оставалась государственная собственность на средства производства. Поэтому он отверг даже право колхозов иметь у себя сельскохозяйственную технику.

Не сумел И.В.Сталин правильно разобраться в послевоенных отношениях между основными капиталистическими странами. Он так и остался на уровне 1918 года, когда считалось, что эти страны обязательно будут воевать за рынки сбыта.

XIX съезд партии был последним прижизненным съездом И.В.Сталина. Здесь он намечал обсудить программу перехода к коммунизму. На съезде партия большевиков была переименована в Коммунистическую партию Советского Союза; подтверждено наличие большого кризиса. Но сам факт, что съезд состоялся почти через 13 лет после XYIII съезда ВКП/б/, было уже много. На съезде много внимания было уделено вопросам укрепления дисциплины в партии. Сталин обрушился на своих ближайших сподвижников Молотова и Микояна. Зрела очередная, третья после 1928 и 1937 годов волна чистки партии, волна расправ.

Намерениям Сталина не суждено было сбыться. 5 марта 1953 г. он скончался. Советский Союз онемел. Чувства народа были сложны и драматичны. Многих охватила глубокая и искренняя скорбь. Ещё более сильным было смятение. И.В.Сталин был обличен множеством официальных постов. С 1941 года он был Председателем Совета Министров, Генеральным секретарем ЦК КПСС он был с момента прихода к власти. В его руках была сосредоточена громадная власть. Часть своих обязанностей он доверял Маленкову и Берии, которые и отдавали самые важные распоряжения в первые дни после его кончины.

После смерти И.В.Сталина во главе КПСС стал Президиум ЦК, в который вошли ближайшие соратники вождя: Маленков, Берия, Молотов, Ворошилов, Хрущев, Булганин, Каганович, Микоян, Сабуров, Первухин. Маленков стал Председателем Совета Министров, а его заместителями были назначены Берия, Молотов, Булганин и Каганович. Председателем Президиума Верховного Совета СССР стал Ворошилов. Берия получил пост министра внутренних дел, Молотов вернулся к руководству Министерством иностранных дел, а Булганин остался министром обороны. Его заместителем были назначены выдающиеся Маршалы Советского Союза Жуков и Василевский. Это было важно, так как этих людей чтил и уважал весь советский народ и его Вооруженные Силы. Последнее обстоятельство было чрезвычайно важно в сложившейся ситуации нестабильности.

Н.С.Хрущев ушел с поста главы партийной организации Москвы и возглавил новый Секретариат ЦК партии.

Таким образом, казалось три человека пришли к руководству страной: Маленков, Берия и Молотов. Со смертью И.В.Сталина закончилось не только его долгое правление. Начинался новый период, сущность которого никто не мог предвидеть даже в общих чертах.

Борьба в высшем политическом руководстве страны и приход к власти Н.С.Хрущева

За внешним проявлением единства и эффективности руководства, которые демонстрировали наследники И.В.Сталина после его смерти, скрывалась напряженная драматическая борьба.

Маленкову было немногим более пятидесяти, то есть он был наиболее молодым из всей группы наследников Сталина. Он был энергичным организатором, обладал живым, но холодным умом, сильной волей, способный на личную храбрость. Однако для полной самостоятельности на занимаемом посту не доставало верховной власти в партии, которая являлась единственной реальной силой.

В структуре власти, созданной Сталиным, важным компонентом было Министерство внутренних дел, возглавляемое Берией. Он только лишь формально был подчинен Маленкову. В действительности же он не имел над собой никакого высшего контроля.

Первой заботой новых руководителей было успокоить страну. Кампания против «врагов народа» была разом прекращена. Были провозглашены амнистии по всем незначительным преступлениям и сокращены сроки по приговорам к более длительному заключению. 4 апреля МВД было сделано сенсационное заявление о том, что «враги народа» невиновны. Это произвело огромное впечатление. Берия стремился получить популярность. Однако спустя три месяца он был обвинен в заговоре с целью установления своей личной власти. Жестокий и циничный, он был окружен общей ненавистью. Главным его стремлением было: поставить МВД над партией и правительством. Для изменения положения не было другого пути, кроме решительной борьбы с Берией и его аппаратом.

Опасную работу по свержению Берии возглавил Н.С.Хрущев. Маленков оказывал ему всяческую поддержку. На заседании Президиума ЦК КПСС в июне 1953 года Берия был арестован и отправлен под стражу. 10 июня об этом было объявлено всей стране после Пленума ЦК партии, продолжавшегося шесть дней. В декабре 1953 года было сообщено о судебном процессе над Берией и его расстреле.

По инициативе Секретариата ЦК партии МВД и КГБ были лишены автономности и взяты под контроль партии. Без санкций партийных органов ни один её член не мог быть теперь брошен в тюрьму. Была проведена реорганизация КГБ и МВД, расстреляны основные помощники Берии. На их посты направляли офицеров из политаппарата армии, партийных и комсомольских работников.

В августе 1953 года Маленков объявил о пересмотре экономической политики. Было заявлено, что повысить благосостояние народа можно только через аграрную реформу и увеличение товаров народного потребления. К этому времени большинство населения жило в деревне, которая неуклонно деградировала. Колхозы и совхозы приходили в упадок. В стране назревал голод.

В соответствии с аграрной реформой старые долги с крестьян списывались, налоги уменьшились вдвое, были подняты закупочные цены на мясо, молоко, овощи. Это дало незамедлительный политический эффект, который сравнивался с эффектом НЭПа.

В сентябре 1953 года состоялся Пленум ЦК, на котором выступил Н.С.Хрущев с докладом о состоянии сельского хозяйства. Это был глубокий, но резкий, доклад, в котором, кроме исчерпывающего анализа дел в деревне, было отмечено, что 1928 год был наилучшим во всей русской и советской истории. Именно на этом Пленуме Хрущев был избран Первым секретарем ЦК КПСС, положение которого соизмерялось с положением Генерального секретаря в годы правления Сталина.

После неурожая 1953 года ситуация в стране стала настолько серьезной, что надо было принимать чрезвычайные меры. Повышение урожайности существующих земельных угодий требовало удобрений, ирригации, технического оснащения, то есть того, что не может быть создано в один день. Было решено осваивать целинные земли в Заволжье, Сибири и Казахстане. Это одобрил Пленум ЦК 1954 года. В путь отправилось около 300 тыс. добровольцев, в основном молодежь. Были неимоверные трудности в освоении новых земель.

Важных изменений требовала и общественная жизнь в стране. Стали пересматриваться существующие догмы о роли Сталина. Несколько тысяч незаконно арестованных было отпущено на волю. Этот период Илья Оренбург назвал словом — «оттепель».

В ходе расследований по делу Берии было дорасследовано так называемое «ленинградское дело». Выяснилось, что в разгроме городской партийной организации вместе с Берия и Абакумовым принимал участие и Маленков. Кроме того, выяснилось, что значительная часть вины за трудности в сельском хозяйстве ложится также на Маленкова. Ему предложили уйти в отставку. Пленум ЦК партии 1955 года рассмотрел это решение. 8 февраля Верховный Совет СССР освободил Маленкова от занимаемой должности. Вместо него по предложению Хрущева был назначен Булганин. После Булганина Министром обороны был назначен Жуков. Были и другие изменения в правительстве. На должности назначались приверженцы хрущевской линии.

Смелые инициативы Хрущева вновь привели к концентрации верховной власти в Секретариате ЦК партии, который главенствовал над правительством. Тем не менее принцип коллегиального руководства не был формальным, а претворялся в работе. Хрущев не мог принимать самостоятельных решений. Он вынужден был считаться с Молотовым, Кагановичем, Ворошиловым, да и с Маленковым, уже пониженным до Министра электроэнергетики.

Тем не менее Хрущев был тем магнитом, к которому тянулась вся периферия. Он беспрестанно разъезжал по стране, проверял состояние дел, вмешивался в руководство, повсюду выступал с речами.

Новая советская дипломатия — дипломатия мирного сосуществования

Внутренняя эволюция СССР после смерти Сталина повлекла новую ориентацию страны и в сфере внешней политики. Важную роль, в частности, сыграли проблемы в сельском хозяйстве. В 1955 году в советских посольствах был учрежден пост атташе по сельскому хозяйству, обязанного передавать в Москву информацию и предложения о новых методах ведения хозяйства.

Печать начала писать не о том, что плохого произошло в других странах, а о том полезном, что можно там найти. Обновляя контакты с зарубежными странами, Советское правительство постоянно предлагало расширять торговые отношения. Это нравилось странам Западной Европы, которые начали нести убытки от длительного эмбарго, объявленного США.

Новые отношения с внешним миром не могли ограничиваться экономикой и техникой. Верховный Совет установил прямые контакты и начал обмен делегациями с парламентами других стран. Быстро росло число журналистов, аккредитованных в Москве.

В этих условиях было трудно и рискованно сохранять преемственность со сталинским прошлым. Менялось соотношение между полномочиями центра и периферии в сторону последней.

Разногласия по поводу вводимых изменений и их пределов постепенно подрывали сплоченность после сталинского руководства. Это усугублялось и недостаточно эффективной работой комиссии, занимавшейся реабилитацией репрессированных. Главная причина этого состоит в том, что данные комиссии возглавлялись твердыми сталинцами, не желавшими возвращаться к «социалистической законности», которую провозгласила партия. Жизнь настоятельно требовала принять глобальное решение — сообщить народу об ужасных последствиях сталинского произвола, которые ещё довлели над страной. Этому противилась группа старейших сталинцев: Ворошилов, Молотов, Каганович, Маленков. Они не оправдывали террор прошлого, но считали, что такие ошибки были неизбежны при решении столь больших и сложных исторических задач.

Кроме того, плохие результаты освоения целины позволили Молотову, Маленкову и Кагановичу перейти в наступление на Хрущева. В такой обстановке открылся XX съезд партии.

XX съезд КПСС — поворотная веха в возрождении законности в стране

С 14 по 25 февраля 1956 года проходил XX съезд КПСС, первый после смерти Сталина. Решение о его созыве принял Пленум ЦК в июле 1955 года. Были определены два главных докладчика: Хрущев — с Отчетным докладом, и Булганин — с докладом о наметках новой пятилетки. Этот съезд должен был стать решающим этапом в истории СССР и коммунистического движения.

В первой части Отчетного доклада Хрущев впервые объявил о мировой социалистической системе. Вторая часть доклада была посвящена распаду колониальной системы, обоснованию «общего кризиса капитализма». Главным выводом, сделанным в докладе, был вывод о том, что альтернативой возможной ядерной войне может быть мирное сосуществование государств с различным общественным строем. Отмечалось, что войны не являются фатально неизбежными, но в мире существуют силы, способные порушить эту неизбежность. Очень важным было то, что впервые за много лет была сделана попытка объективно взглянуть на мировую реальность. Впервые был предложен реальный выход из тупика атомной эры. СССР снова проявила способность к лидерству в идейной сфере.

Важным программным заявлением стали следующие слова Хрущева: «Мы должны всемерно развивать советский демократизм, устранять всё, что мешает его всестороннему развертыванию». Также он говорил об «укреплении социалистической законности», о том, что нужно бороться с любым проявлением произвола.

Имя Сталина в докладе было названо лишь дважды, когда речь заходила о его смерти. Критика культа была прозрачной, но имя Сталина не называлось. Наиболее резко с критикой культа выступил Микоян. Однако его никто не поддержал. Обсуждался доклад Булганина о новом пятилетнем плане. Съезд подходил к концу. Однако неожиданно для многих делегатов было объявлено, что съезд продлевается ещё на один день.

25 октября на секретном заседании Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его последствиях». Хрущев сам решился на этот шаг. Главной причиной этого было то, что в партии образовались две фракции и их столкновение могло бы привести к повторению кровавых репрессий сталинских лет. Нельзя было допустить их повторения. Именно так объяснял это впоследствии сам Хрущев. Самым решительным образом этому докладу противились Ворошилов, Молотов и Каганович.

Основу «секретного доклада» составляли результаты расследования репрессий. Хрущев детально проанализировал методы, с помощью которых Сталин сконцентрировал с своих руках всю власть и поддерживал в стране культ самого себя. Съезд был поражен. После доклада была принята короткая резолюция, в которой поручалось вновь избранному ЦК принять меры по «преодолению культа личности и ликвидации его последствий во всех областях».

XX съезд изменил всю политическую атмосферу в стране. Произошел и окончательный раскол в правительственной коалиции. Несмотря на сопротивление сталинцев, «секретный доклад» был зачитан на открытых собраниях на предприятиях, в учреждениях и в ВУЗах. Сама брошюра с докладом выпущена не была, но материалы, попавшие в руки спецслужб США, были опубликованы. Это потрясло мир. Обнародование доклада в СССР вызвало бурную реакцию. Серьезные инциденты произошли в Грузии и в Прибалтике. Стали восстанавливаться автономные государственные образования, освобождались незаконно осужденные, им возвращались утерянные права.

Снова общество стало обращаться к В.И.Ленину. Были изданы ранее не опубликованные сочинения В.И.Ленина, в том числе и его «Политическое завещание». Руководители стремились найти в работах Владимира Ильича готовый ответ на проблемы после сталинского развития СССР. Чтение неизданных и забытых работ впервые привело многих советских граждан, особенно молодежь, к мысли о том, что сталинизм в действительности не исчерпывает все многообразие социалистической мысли.

Хрущева поддерживала интеллигенция. В печати развернулась бурная полемика по вопросам истории и социологии. Однако представители оппозиции скоро запретили эти дискуссии. Положение самого Хрущева как главы Секретариата ЦК партии осенью 1956 года оказалось под угрозой. После XX съезда КПСС произошли драматические события в Польше и Венгрии. В Президиуме ЦК оформились две противоборствующие группы: Хрущев и Микоян, с одной стороны, Молотов, Ворошилов, Каганович и Маленков — с другой, а между ними — группа колеблющихся. Успех хрущевской аграрной политики спас его от краха. Это стало возможным благодаря освоению целинных земель. Продовольственное снабжение в городах заметно улучшилось.

В первой половине 1957 года началась острая политическая борьба в руководстве страной. Она обострилась особенно резко после предложения Хрущева о реорганизации промышленности. Реформа предусматривала роспуск отраслевых министерств и группирование предприятий не по производственному признаку (как это было с 1932 г.), а по географическому признаку под местным руководством. Это была попытка децентрализации промышленности, управлять которой централизованно без издержек было невозможно. Воспротивился идее Хрущева и Булганин. Он стал собирать у себя старых и новых оппозиционеров и вскоре перешел в антихрущевское наступление. Поводом послужила речь Хрущева в Ленинграде. Ободренный успехом в сельском хозяйстве, он по своей инициативе выдвинул нереальную идею обогнать США за 3-4 года по производству мяса, молока и масла на душу населения. Удобный случай для оппозиции представился в первой половине июня, когда Хрущев был в Финляндии с визитом. После возвращения он попал на заседание Президиума ЦК, созванного без его ведома с целью его отставки. Ему предложили занять пост министра сельского хозяйства.

На сторону Хрущева встали Микоян, Суслов и Кириченко. Заседание Президиума ЦК длилось более трех дней. Несмотря на принятые меры по изоляции Хрущева, некоторые члены ЦК узнали о происходящем и срочно прибыли в Москву и направились в Кремль, чтобы потребовать отчета о происходящем и немедленного созыва Пленума ЦК. Хрущев настаивал на своем выступлении. На встречу с членами ЦК направились делегации обеих фракций: с одной стороны Ворошилов и Булганин, с другой — Хрущев и Микоян. На встрече замыслы оппозиции оказались скомпрометированными.

Уже на первом заседании Пленума ЦК ситуация изменилась. Хрущев смог предпринять наступление. Оппозиция получила отпор. Было решено Молотова, Маленкова, Кагановича снять со всех постов и удалить из всех руководящих органов.

Многие факторы обусловили победу Хрущева. Благодаря XX съезду, первым успехам в сельском хозяйстве, многочисленным поездкам по стране и огромному авторитету, страху людей о возможности возврата к репрессиям в случае прихода к власти оппозиции — все это решило судьбу Хрущева. Важно заметить в этой связи и то, что значительным гарантом успеха Хрущева была поддержка Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, возглавлявшего Вооруженные Силы.

Оппозиционеры не были репрессированы. Они получили второстепенные посты: Молотов — пост посла в Монголии, Маленков и Каганович — посты директоров отдаленных предприятий (первый — в Казахстане, второй — на Урале). Все они остались членами партии. На несколько месяцев Булганин остался Председателем Советов Министров, а Ворошилов, — ещё дольше, -Председателем Президиума Верховного Совета. Однако и тот и другой были лишены реальной власти. Получили повышение и стали членами и кандидатами в члены Президиума ЦК те, кто показал себя энергичным сторонником Хрущева (Аристов, Беляев, Брежнев, Козлов, Игнатов и Жуков).

Хрущев завоевал неограниченную власть в партии и государстве. Открывалась хорошая перспектива углубить демократизационные процессы в обществе, разоблачить остатки сталинизма. Однако этого не произошло.

Наоборот, вскоре Жуков был снят с поста Министра обороны. Это свершилось тогда, когда он находился с визитом в Югославии и Албании. По возвращении он оказался перед фактом. Его подозревали в бонапартистских намерениях, то есть в том, что он вроде бы хотел вывести Вооруженные Силы из-под контроля партии и установить в них «культ собственной личности». В действительности же Жуков только лишь сократил в армии число политорганов и их руководителей в армии. Вероятно, Хрущев хотел помешать военным завоевать самостоятельную политическую роль. В Жукове видели возможного кандидата на пост Председателя Совета Министров вместо Булганина. Однако в марте 1958 года на этот пост был назначен Хрущев, который сохранил и пост Первого секретаря ЦК КПСС. Так исчезло разделение власти, осуществленное после смерти Сталина. Это решение мало соответствовало решениям XX съезда.

Кризис 1956 года и коммунистическое движение

После осуждения после XX съезда КПСС сталинизма, процесс пересмотра позиций вызвал в правящих компартиях Европы политические разногласия. Пытаясь придать более коллегиальный характер политическому руководству, в каждой из стран Восточной Европы разделили высшие партийные, правительственные и государственные посты. Это было следствием политической борьбы. Самые трагические формы она приняла в Венгрии.

Важным событием 1955 года явилось примирение СССР с Югославией. Советское руководство пришло к заключению, что югославский режим не стал «реставрированным капитализмом», а что Югославия следует к социализму своим путем. Большая заслуга в восстановлении отношений с этой страной принадлежала Хрущеву, который прибыл в Белград с визитом и подписал соглашение о взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела ни по каким мотивам. Это было первое признание многообразия путей к социализму, провозглашенного на XX съезде КПСС.

Во время событий 1956 года внутри социалистической системы обрисовались три полюса: Москва, Пекин и Белград. Хрущев пытался действовать вместе с обеими столицами. Трудности в общении состояли, прежде всего, в полярности взглядов на события в Венгрии. Югославы были противниками вмешательства в дела венгров. Китайцы — наоборот, считали, что надо решительно вмешаться и «навести порядок». Позиция СССР и Китая сблизились. Снова началась критика югославского руководства, снова возникла кризисная ситуация.

Важную роль в консолидации коммунистов мира сыграло международное Совещание коммунистических и рабочих партий, состоявшееся в Москве. Поводом для него стало празднование 40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. На совещание прибыли делегации всех 64 коммунистических и рабочих партий. Оно было созвано, чтобы найти общий путь выхода из кризиса, последовавшего за XX съездом. Совещание проходило в два этапа. На первом этапе присутствовали 12 правящих партий, а на втором этапе — были все. На нем был принят Манифест мира. Главная роль на совещании принадлежала советским и китайским представителям.

К сожалению, совещание оказалось попыткой заменить старые международные организации общим форумом, на котором можно было бы давать политические указания, имеющие ценность для каждой партии. Как показал опыт, эта затея не имела успеха.

Важным событием осени 1957 года стал запуск 4 октября первого искусственного спутника Земли. Началась «космическая эра». Первые временные неудачи аналогичных экспериментов в США усилили впечатление превосходства советской науки. Кульминацией был день 12 апреля 1961 года: впервые человек совершил орбитальный полет вокруг Земли. Это был Юрий Гагарин.

Первые космические успехи явились результатом деятельности блестящей группы ученых, возглавляемых академиком Королевым. Он и подал идею опередить американцев в запуске спутника. Хрущев горячо поддержал Королева. Успех имел огромный политический и пропагандистский резонанс в мире. Дело в том, сто Советский Союз отныне владел не только ядерным оружием, но и межконтинентальными ракетами, способными доставить его в заданную точку мира. С этого времени США утратили неуязвимость из-за океана. Теперь и они оказались под той же угрозой, что и СССР. Если до этого момента в мире существовала одна сверхдержава, то теперь появилась вторая, более слабая, но имеющая достаточный вес для определения всей мировой политики. На американцев, недооценивавших возможности своего противника, это произвело шоковое впечатление. С Советским Союзом США отныне пришлось считаться и считаться серьезно.

Дипломатия разоружения

Основной целью советской дипломатии была стабилизация ситуации в Европе путем узаконивания положения, сложившегося после войны. Нужно было ещё, как выражается Н.С.Хрущёв, «кардинально решать» немецкую проблему. Речь шла о подписании мирного договора, который не был заключен за столько лет после войны, но договора не с Германией, которой больше не существовало, а с обоими немецкими государствами. Предложение, выдвинутое коллективно странами Варшавского Договора в мае 1958 года, было отвергнуто США и их союзниками, выступившими против любого официального признания ГДР. Формально их политика была направлена на старый вариант объединения, то есть под главенством ФРГ. Это влекло за собой и непризнание блоком НАТО новых земель, принадлежавших Польше после окончания войны, между реками Одер и Нейсе.

Для того, чтобы сделать страны-участницы блока НАТО более сговорчивыми, Н.С.Хрущёв предложил сделать Западный Берлин, разделенный после войны на четыре оккупационные зоны, «свободным городом». Это значило, что в этот город американцы, англичане и французы смогли бы попасть только с разрешения властей ГДР. Переговоры по данной проблеме с 1958 по 1961 годы, однако она так и не была решена. Было решено построить вокруг Западного Берлина знаменитую стену из бетонный плит. Открытыми остались только контрольные пропускные пункты. Это позволило остановить отток людей из ГДР в ФРГ. Однако, большего достичь Н.С.Хрущёву по данной проблеме не удалось.

Другой проблемой переговоров и разногласий с Западом, и особенно с США, было разоружение. В ядерной гонке Советский Союз к удивлению США достиг значительных успехов. Однако это было трудное соревнование, которое налагало на нашу экономику непосильное бремя и не позволяло повысить жизненный уровень советских людей, который оставался по-прежнему низким.

СССР выдвинул много предложений о разоружении. Так Н.С.Хрущев в сентябре 1959 года выступил на Ассамблее ООН с программой «всеобщего и полного разоружения» всех стран. С виду она была эффективна, нос точки зрения её реализации — нереальная. Советскому Союзу не доверяли ни США, ни их союзники. Поэтому в марте 1958 года СССР по собственной инициативе приостановил испытания ядерного оружия. С 1958 года СССР уменьшил численность своей армии, которая за годы «холодной войны» выросла до 5,8 млн. человек. Численность армии была доведена до 3,6 млн. человек. Два года спустя Никита Сергеевич добился разрешения сократить Вооруженные Силы до 2,4 млн. военнослужащих, однако в 1961 году вынужден был приостановить его в связи с обострением обстановки вследствие строительства Берлинской стены. Главную ставку в строительстве Советской Армии Н.С.Хрущёв делал на развитие Ракетных войск стратегического назначения, пренебрегая развитием других родов и видов войск, чем нанес значительный урон Вооруженным силам СССР.

Изменение советской стратегии и обращение СССР к США было следствием того, что эта страна была единственным противником, способным поразить Советский Союз. Н.С.Хрущёв был первым главой не только советского, но и русского правительства, который нанес визит в США в сентябре 1959 года. Две недели он путешествовал по

Америке. Визит закончился переговорами с президентом США Эйзенхауэром. Однако ни каких соглашений подписано не было. Тем не менее в этой встрече были заложены основы прямого диалога между двумя странами в будущем.

Иллюзиям от визита Никиты Сергеевича в США неожиданно положил конец инцидент, когда 1 мая 1960 года американский самолет-разведчик был сбит ракетой над Уралом. Пилот был захвачен живым вместе со шпионской аппаратурой. США были поставлены в затруднительное положение. Эйзенхауэр взял ответственность на себя.

Н.С.Хрущёва критиковали и соотечественники и союзники за чрезмерную уступчивость, поэтому он был вынужден принять крутые дипломатические меры.

Инцидент случился накануне новой встречи в верхах, назначенной на 16 мая в Париже. Советское правительство более двух лет требовало такой встречи. В тот момент, когда все уже собрались во французской столице, Н.С.Хрущёв потребовал, чтобы перед началом переговоров американский президент принёс извинения. Поэтому переговоры не могли быть даже начаты. Уже согласованный ответный визит, который Эйзенхауэр как первый американский президент должен был нанести в СССР, был отменён. Обстановка обострилась. СССР был окружен цепью из 250 американских баз. Однако новые факторы давали ему возможность преодолеть этот барьер и поразить далекого противника. Дело в том, что после берлинского кризиса в СССР была испытана водородная бомба, которая была эквивалентна 2500 бомбам, сброшенным на Хиросиму.

Важным аспектом дипломатии Советского Союза была антиколониальная тема. Конец 50-х годов ознаменовался резким усилением борьбы колоний против метрополий. Были вынуждены уйти из Африки Англия и Франция. Их место стремились заполнить США. Борющиеся страны обратили свои взоры к СССР в надежде на помощь. В 1958 году Советский Союз оказал Египту экономическую и техническую помощь в строительстве Асуанской гидроэлектростанции.

Прямая или косвенная советская помощь позволяла различным странам ускорить более радикальные решения по своему освобождению от колониального ига. Особенно остро сложилась ситуация вокруг Кубы. 1 января 1959 года на Кубе был свергнут тиранический режим Батисты, поддерживаемого США. К власти пришли сторонники Фиделя Кастро. Правительство Кастро искало помощи у СССР и Китая. Советское правительство оказало помощь Кубе, Конго, странам Индокитая. Всё это происходило под жестким прессингом США.

Тем временем в США занял президентский пост Джон Кеннеди. В июне 1961 года он встретился с Н.С.Хрущёвым в Вене. Эта встреча положила начало регулярному обмену посланиями. Это было символом мирных намерений. Диалог между СССР и США не был легким. Будучи слабее экономически, СССР имел преимущество перед США, так как за ним шли освободительные движения разных континентов.

Н.С Хрущев и Дж. Кенеди стали героями самого драматического кризиса, когда-либо возникавшего между СССР и США. Это был знаменитый карибский кризис октября 1962 года. Начало этого кризиса относится к весне 1961 года, когда США попытались свергнуть правительство Кастро на Кубе. В ответ на это СССР летом 1962 года разместил на острове свои ракеты, нацеленные на американскую территорию. США, в свою очередь, объявили морскую блокаду острова и потребовали убрать советские ракеты, иначе они будут разрушены. Вооруженные силы обеих стран были готовы к столкновению. Затем СССР согласился убрать ракеты, а США обязались не организовывать и не поддерживать вторжения на Кубу.

Таким образом, дойдя до края пропасти, оба противника отступили. Для США и СССР атомная война была неприемлемым средством продолжения политики. Поэтому не удивительно, что после кубинского кризиса возобновился диалог двух стран. Между Москвой и Вашингтоном была открыта линия прямой связи, позволившая главам двух правительств немедленно вступать в контакт в чрезвычайных случаях. Хрущёв и Кеннеди установили определенную степень сотрудничества, но в конце года американский президент был убит. Начались новые тяжелые переговоры между двумя странами.

Хрущевские начинания в экономике.

В 1955 году население СССР достигло предвоенного уровня. В 1959 году численность городского населения сравнялась с численностью сельского, а в 1960 году превысило его. Во второй половине 50-х годов СССР выполнил задачи индустриализации, позади остались острые социальные противоречия. Однако сельское хозяйство давало только 16% национального продукта, в то время как промышленность — 62% и строительство — 10%. На первый план выдвигалась необходимость повысить уровень жизни. Послесталинские реформы стали давать ощутимые результаты как в соревновании с США, так и в повышении уровня жизни. Н.С.Хрущёв говорил, что необходимо работать больше и лучше. В 1959 году на ХХV съезде КПСС он выдвинул самую авантюрную из своих идей: догнать и перегнать США по промышленному и сельскохозяйственному производству на душу населения к 1970 году.

Оптимистические расчеты Никиты Сергеевича основывались на простой экстраполяции годовых уровней промышленного развития двух стран в мирный период. Эти уровни были в пользу СССР. Его расчеты не учитывали не только богатство американской экономики, а самое главное — СССР не мог сконцентрировать все ресурсы на повышении благосостояния народа. Дело в том, что перед ним стояло много новых задач. Очень много средств требовала гонка вооружений и космическое соревнование. Значительная часть ресурсов вкладывалась в сельское хозяйство, что было главным для повышения уровня жизни как на селе, так и в городе. Нужно было развивать химию, электронику, увеличивать добычу нефти вместо угля, электрифицировать железные дороги. Но самой острой была жилищная проблема. В результате принятых мер с 1956 по 1963 годы в СССР было построено больше жилья, чем за предшествующие 40 лет.

Для многоцелевой экономики больше не подходили методы управления и планирования сталинской эпохи, заключавшиеся в абсолютном приоритете некоторых целей, которым подчинялись остальные. Предприятия стали переходить на самофинансирование из собственных фондов. В 1957-1958 годах Н.С.Хрущёвым было проведено три реформы. Они касались промышленности, сельского хозяйства и системы образования. Никита Сергеевич стремился к децентрализации управления промышленностью. Дело в том, что с каждым годом становилось все труднее управлять предприятиями, находящимися на периферии. Было решено, что промышленные предприятия должны управляться не министерствами, а местными органами — совнархозами. Н.С.Хрущёв надеялся таким образом рационально использовать сырьевые ресурсы, устранить изолированность и ведомственные барьеры. Такому решению было много противников. В действительности совнархозы стали просто многоотраслевыми министерствами и со своими задачами не справились. Реформа свелась к бюрократической реорганизации.

Гораздо значительнее на структуру производства повлияли преобразования в сельском хозяйстве. Н.С.Хрущёв вопреки сопротивлению изменил критерии планирования в сельском хозяйстве. Теперь колхоз получал только обязательные задания по заготовкам вместо жёсткой регламентации деятельности. Он впервые мог решать сам, как использовать собственные ресурсы и организовать производство. При Никите Сергеевиче произошло сокращение числа колхозов и рост число совхозов. Самые бедные колхозы были объединены и для их оздоровления преобразованы в совхозы. Характерной чертой было укрупнение хозяйств за счет неперспективных деревень. Этими рамками и ограничилась новая реформа Н.С.Хрущева. Основная разница между совхозом и колхозом состояла во владении машинотракторными станциями. Совхозы их имели, а колхозы пользовались услугами МТС в обмен на продукты питания. МТС были распущены, а их техника передана в собственность колхозов. Это было очень важно для укрепления самостоятельности крестьянского хозяйства. Однако поспешность в осуществлении реформы не дала желаемых результатов.

Третья реформа Хрущёва коснулась системы образования. В основе реформы лежали два мероприятия. Н.С.Хрущёв ликвидировал систему » трудовых резервов», то есть сеть военизированных училищ, существовавших за государственный счёт. Они были созданы перед войной для подготовки квалифицированных рабочих. Их заменили обычными профессиональными училищами, в которые можно было поступать после седьмого класса. Средняя школа получила «политехнический» профиль, предполагавший сочетание образования с трудовой деятельностью, с тем чтобы учащийся получил представление об одной или нескольких профессиях. Однако недостаток средств не позволил оборудовать школы современным оборудованием, а предприятия не могли полноценно нести педагогическую нагрузку.

В хрущёвском десятилетии часто выделяют два периода, различных по экономическим результатам. Первый (1953-1958) — наиболее позитивный; второй (с 1959 года до смещения Хрущёва в 1964 году) — когда положительных результатов было меньше. Первый период относился к времени, когда Никита Сергеевич боролся за главенство во враждебном ему коллегиальном руководстве, и второй — когда он господствовал.

Первым планом развития страны, который базировался в основном на индустриализации, стал семилетний план, принятый ХХI съездом партии. С его помощью пытались, не тормозя развития страны, восполнить серьёзные нарушения равновесия, от которых страдало советское общество. В нём было указано, что за 7 лет СССР должен был произвести столько же, сколько за предшествующие 40 лет.

Необходимо отметить, что семилетний план вывел советскую экономику из застоя. Сократился экономический разрыв между СССР и США. Однако не все отрасли развивались равномерно. Медленно росло производство потребительских товаров, которых хронически не хватало. Нехватка усугублялась незнанием спроса на рынке товаров, который никто не изучал.

Среди диспропорций семилетнего плана самый тяжёлый был кризис сельского хозяйства. В хозяйствах не хватало электроэнергии, химических удобрений, ценных культур.

В 60-х годах Н.С.Хрущёв начал сдерживать частную деятельность крестьян. Он надеялся заставить крестьян больше работать в колхозе и меньше в личном хозяйстве, что вызывало недовольство у крестьян. Многие устремились в города, и как следствие деревни начали пустеть. Экономические трудности совпали с неурожаем 1963 года. Засуха имела разрушительные последствия. Участились перебои в снабжении хлебом. Картачной системы на хлеб удалось избежать благодаря только закупкам зерна в Америке на золото. Впервые за всю свою историю СССР закупал зерно за рубежом.

Аграрный кризис, расширение рыночных отношений, быстрое разочарование в совнархозах, необходимость найти сбалансированные решения большого числа проблем, соперничество с более развитыми странами, критика деятельности Сталина и ‘большая интеллектуальная свобода стали факторами, которые способствовали возрождению экономической мысли в СССР. Оживились дискуссии ученых по проблемам экономики. Это горячо приветствовал Н.С.Хрущёв. Выявилось два направления. Во главе теоретического направления стояли ленинградские учёные Канторович и Новожилов. Они выступали за широкое применение математических методов в планировании. Второе направление — практики требовали большей самостоятельности для предприятий, менее жесткого и обязательного планирования, позволяющего развивать рыночные отношения. Третья группа ученых начала изучать экономику Запада. Внимание этих школ было направлено не столько на организацию экономической жизни, на чём были сосредоточены реформы Никиты Сергеевича, сколько на управление экономикой, её организацию на рыночных основах.

Развитие политического плюрализма в СССР

Децентрализация в экономике, науке, управлении расширила самостоятельность местных руководителей, развивала их инициативу. Даже в высшем руководстве страны не чувствовались авторитарные методы руководства. Вместе с этими положительными моментами в жизни советского общества появились и негативные явления, ранее не замеченные. Исчезновение страха повсеместно вызвало ослабление общественной дисциплины, стал резче проявляться национализм республик по отношению к русскому населению. Возросла преступность, особенно экономические преступления: взяточничество, хищения, спекуляция общественной собственностью. Поэтому были приняты более суровые меры наказания за преступления, основанные на новом уголовном законодательстве. Сам факт возвращения к закону после произвола прошедших лет являлся новаторством, хотя сами законы нуждались в более глубокой разработке.

Вышеуказанные изменения потребовали упорядочить и отношения между личностью и государством вне юридических рамок. Граждане искали выход в религии. Нужно было разработать новые нормы морали, регламентирующие права и обязанности личности. В 1961 году был провозглашен Моральный кодекс строителя коммунизма. Параллельно с этим была развернута атеистическая кампания. Моральные проблемы переплетались с новыми политическими проблемами. Возвращались заключенные из сталинских лагерей. Поднялась волна требований призвать к ответу виновных в преступлениях. Н.С.Хрущёв и его сторонники предприняли нелегкие усилия для устранения с руководящих постов в партии и государстве наиболее запятнавших себя людей.

Большие надежды возлагал Н.С.Хрущёв на ХХII съезд КПСС, который состоялся в период с 17 по 31 октября 1961 года. Он представил новую программу партии (прежняя была разработана в 1919 году) и заявил, что к 1980 году в СССР будет создана «материально-техническая база коммунизма». На съезде Никита Сергеевич предпринял новое наступление на Сталина, которое снова приобрело личный характер. Часть делегатов поддержала его, а другая часть предпочла отмолчаться. Доклад Н.С.Хрущёва в полной мере отвечал устремлениям интеллигенции, бывшим репрессированным, молодёжи.

После ХХII съезда стало возможным публиковать в печати трагические страницы сталинского правления, назвать имена жертв репрессий. В деятельности самого Никиты Сергеевича началась вторая волна реформ. Прежде всего, он заставил партию ещё больше сосредоточиться на экономической работе. В марте 1962 года он провел реорганизацию всего руководящего аппарата сельского хозяйства. Это была прелюдия к самой необычной хрущёвской реформе. Согласно проекту реформы, вся партия сверху донизу меняла территориальную структуру на производственную. Её аппарат подразделялся на две параллельные структуры для промышленности и для сельского хозяйства, который объединялись только в верхах. В каждой области появилось по два обкома: по промышленности и по сельскому хозяйству — каждый со своим первым секретарём. По этому же принципу были разделены также и исполнительные органы — облисполкомы. Такая реформа была чревата конфликтами, так как вела к зародышу двухпартийной системы.

Очень важным новым пунктом, включенным на ХХII съезде партии в Устав КПСС, был пункт, согласно которому никто не мог занимать выборную должность в партии более трёх сроков подряд, а состав руководящих органов должен обновляться по меньшей мере на одну треть. Хрущёв стремился как можно больше привлечь граждан к участию в работе органов власти.

Осенью 1962 года Хрущёв высказался за пересмотр ждановских резолюций по культуре и хотя бы за частичную отмену цензуры. Он добился разрешения Президиума ЦК на публикацию эпохального произведения «Один день Ивана Денисовича», написанного тогда ещё не известным писателем — Солженицыным. Повесть была посвящена событиям, происходящих в сталинских лагерях.

Хрущев хотел добиться реабилитации видных деятелей партии, репрессированных в 1936-1938 гг.: Бухарина, Зиновьева, Каменева и других. Однако всего ему добиться не удалось, так как в конце 1962 г. ортодоксальные идеологи перешли в наступление, и Хрущёв вынужден был перейти к обороне. Его отступление было отмечено рядом громких эпизодов: от первого столкновения с группой художников-абстракционистов до ряда встреч руководителей партии с представителями культуры. Тогда он второй раз вынужден был публично отречься от большей части своей критики Сталина. Это было его поражением. Завершил поражение Пленум ЦК в июне 1963 г., полностью посвященный проблемам идеологии. На нем было заявлено, что мирного сосуществования идеологий не было, нет и быть не может. С этого момента книги, которые не могли быть опубликованы в открытой печати, стали ходить по рукам в машинописном варианте. Так родился «самиздат» — первый признак явления, которое позднее станет известно как диссиденство. С этих пор был обречен на исчезновение и плюрализм мнений.

Положение Хрущёва стало особенно сложным после разрыва советско-китайских отношений. Они настолько обострились, что вылились в пограничные конфликты. Китай стал предъявлять территориальные претензии к СССР. Этот разрыв пагубно сказался и на международном коммунистическом движении. Разногласия были вызваны различиями в оценке решений XX съезда КПСС. Китай отрицательно отнесся к оценке деятельности Сталина.

Смещение Н.С.Хрущёва

В октябре 1964г. Хрущёв был освобожден от всех партийных и государственных постов и отправлен на пенсию в полной изоляции. Хотя это удивило весь мир, его падение было лишь финалом длительного процесса. Хрущёв так и не оправился от поражений конца 1962 — первой половины 1963 годов: карибский кризис, неудачи в сельском хозяйстве, идеологическое контрнаступление и разрыв с Китаем. Формально, в этот период, все его действия воспринимались с должной почтительностью, но молча и упорно саботировались как в центре, так и на периферии. Популярность Хрущёва во всех слоях общества резко упала.

Обвинения, которые предъявили Хрущёву, касались внутренней и внешней политики, а также его стиля руководства, который считали слишком авторитарным. Основным автором операции был Суслов, защитник государственной идеологии от нападок Хрущёва.

Н.С.Хрущёв отдыхал на Черноморском побережье в конце сентября, в то время как в Москве готовилось его устранение. президиум ЦК собрался в его отсутствие на расширенное заседание 12 октября, чтобы решить вопрос о его смещении. Хрущёва вызвали в Москву только 13 октября, когда основные резолюции были уже приняты. Его доставили в Москву на военном самолете, привезли прямо в зал, где ещё заседал Президиум ЦК, и сообщили ему о согласованном решении освободить его от основных постов. Как и в 1957 году, в первый момент намеревались оставить его в составе ЦК на второстепенных постах. Однако отказ Н.С.Хрущёва подчиниться приговору вынудил Президиум заставить его подписать заявление об отставке.

14 октября в Москве был созван Пленум ЦК, заслушавший доклад Суслова. Обсуждения практически не было, и заседание длилось лишь несколько часов. Обе должности, совмещенные Н.С.Хрущёвым с 1958 года (Первый секретарь ЦК КПСС и Председатель Совета Министров), были разделены, и было принято решение, что их не должен больше занимать один человек. Они были отданы: Брежневу Л.И. — Первого секретаря ЦК КПСС, Косыгину — Председателя Совета Министров СССР. Эта новость стала известна из печати 16 октября 1964 года. В официальном сообщении говорилось об отставке из-за преклонного возраста и ухудшившегося состояния здоровья. Преемники Н.С.Хрущёва дали обещание не менять политического курса, что было очень важно для других компартий. Суслов оставался по-прежнему главным идеологом, которым был уже давно. Снятие Н.С.Хрущёва с большой радостью встретили китайские руководители. Они попытались наладить контакты с новым руководством, однако это им не удалось.

Ноябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 года первым делом ликвидировал хрущевскую реформу, разделявшую партию на аграрную и промышленную части (это была главная причина смещения Н.С.Хрущёва). Были ликвидированы и другие реформы Н.С.Хрущёва. Совнархозы снова были заменены Министерствами. Постепенно были ликвидированы зачатки политического плюрализма.

Значение хрущевского десятилетия

С каждым днём имя Н.С.Хрущёва исчезало из советской общественной жизни, осужденное на политическую смерть. Жил он в изоляции на даче. Необходимо заметить, что ни одно из политических течений его не поддержало. Причина этому была очень глубокой. Н.С.Хрущёв подорвал официальный монополизм, обострив антагонизм между разными политическими линиями.

Десятилетие Н.С.Хрущёва не было спокойным периодом. Оно знало кризисы, трудности, внутренние и внешние осложнения. Осуществлялся сложный переход от сталинского правления, периода беспрерывно-чрезвычайного, к нормальной жизни. Н.С.Хрущёв оставил преемникам длинный список нерешенных проблем. Однако врядли можно возлагать только на него всю ответственность за то, что они не были решены.

Переход от авторитарной системы был осуществлен не ценой новых расколов и новых жертв, а путем восстановления подавленной диктатурой энергии страны. Успехи окрыляли Н.С.Хрущёва. Он выдвигал бесчисленное множество идей, которые не найдя материальной поддержки, остались только на бумаге.

Очень важно понять то, что в первой фазе своего правления Н.С.Хрущёв был выразителем руководящего слоя советского общества, которые не желали больше работать в условиях страха и «чисток» партии и потому его поддерживали. Во второй период своего руководства Н.С.Хрущёв не пожелал остановиться на достигнутом и пошел дальше. Он задумал коренные реформы, которые привели его к конфликту с той верхушкой партии, которая противилась этому. Другими словами, он пошёл против официальной идеологии, и ортодоксальные структуры в партии почувствовали в хрущёвских реформах угрозу структурам государства. Это послужило главной причиной смещения Н.С.Хрущёв и постепенным возвратом к сталинским нормам жизни.

Так в чем же значение деятельности Н.С.Хрущёв, который был ближайшим соратником Сталина, с одной стороны, и великим реформатором десятилетия «оттепели» — с другой стороны? Главной заслугой Н.С.Хрущёв было то, что он со всей присущей ему кипучей энергией разрушил авторитарную систему управления, сложившуюся в СССР за тридцатилетнее правление Сталина. Он первым начал возврат к ленинским нормам партийной жизни. Это Н.С.Хрущёв начал демократизацию общества, привлекая к управлению страной широкие слои населения. Именно при нём начался и неустанно осуществлялся поиск оптимальной модели хозяйственного механизма. Советский Союз впервые приблизился к рыночным отношениям и начал осваивать первые из них. При Н.С. Хрущёве была во многом решена самая острая проблема — жилищная. Начался подъём сельского хозяйства, сделала мощный прорыв промышленность.

Большие изменения в рассматриваемом десятилетии были отмечены во внешней политике. Именно в это время начался развал колониальной системы. Вокруг КПСС стало сплачиваться международное коммунистическое и рабочее движение. Была снята напряженность в Европе. Укреплялась система социализма.

Десятилетие Н.С.Хрущёва по праву называют десятилетием «оттепели». Это справедливо не только для внешнеполитической деятельности Советского Союза, но и для внутренней жизни страны. В СССР складывались новые отношения между людьми. Было стремление Н.С.Хрущёва убедить сограждан жить в соответствии с принципами Морального Кодекса строителя коммунизма. Впервые советское общество осуществляло и политический плюрализм. Интенсивно развивалась культура. Появились новые блистательные писатели, поэты, скульпторы, музыканты.

За годы правления Н.С.Хрущёва космос стал советским. Первый спутник Земли был наш, первый человек в космосе — наш. И самое главное, в это время был достигнут ядерный паритет между СССР и США, что позволило последним признать силу Советского Союза и считаться с его мнением при решении всех важнейших мировых проблем.

В целом, заслуги Н.С.Хрущёва можно было бы перечислять долго. Здесь названы только важнейшие. Однако характеристика хрущёвского десятилетия была бы незавершенной, если бы не был проведен анализ прощетов, допущенных лично Н.С.Хрущёвым. Значительная их часть была обусловлена сложнейшим его окружением и чертами его характера.

Управление делами Н.С.Хрущёву приходилось вести в условиях сложнейшей как внешнеполитической, так и внутренней обстановки в стране. Очень сильна была сталинская группировка. Принимая зачастую важные решения, не учитывая расстановку сил, не подготовив базу, Н.С.Хрущёв часто терпел поражения. Это создавало впечатление рывков и отнюдь не создавало ему авторитет. Причиной этому был импульсивный характер Н.С.Хрущёва. Ему не чужд был и волюнтаризм. Особенно подводило его отсутствие экономических знаний и желание в кратчайшие сроки решать глобальные задачи, хотя условия для их реализации объективно пока не созрели.

И все-таки несмотря на ошибки, просчёты Н.С.Хрущёв вошёл в историю как видный реформатор, сделавший для Советского Союза необычайно много добрых дел, отмеченных эпохальными событиями современности.

Заключение

В 1964 году завершилась политическая деятельность Н.С.Хрущёва, в течение десяти лет возглавлявшего Советский Союз. Его десятилетие реформ было очень трудным временем. Именно на это время приходится начало разоблачения преступлений сталинской системы. Удивительным и на первый взгляд не логичным кажется поступок Н.С.Хрущёва, бывшего «своим человеком» в окружении Сталина. Его доклад на ХХ съезде КПСС произвел эффект разорвавшейся бомбы не только в СССР, но и во всем мире. Рухнули старые догмы и старые мифы. Люды увидели реалии тоталитаризма. Страна замерла, а за тем постепенно началось возрождение Советского Союза. Реформы сыпались одна за другой. Их генераторами были люди из ближайшего окружения Н.С.Хрущёва и, прежде всего, он сам. Никита Сергеевич спешил — хотел много увидеть при своей жизни. Спешил и ошибался, терпел поражения от оппозиции и снова поднимался.