Восстание Булавина — казачий бунт под руководством донского атамана: причины, суть требований, события и итоги

- Россия в начале XVIII века

- Причины и предпосылки восстания 1707–1708 годов

- Кондратий Булавин

- Состав участников

- Цели и требования восставших

- Булавинский бунт — ход событий

- Судьба бунтовщиков

- Причины поражения казаков

- Итоги и последствия

- Историческое значение восстания Булавина

Среди официальных историков о времени правления Петра I принято говорить восторженно как о периоде подъема страны, побед и достижений. Но вместе с тем в эти годы далеко не все складывалось гладко. Многое в политике царя вызывало народное негодование. При этом правителе произошло восстание Булавина — крупный казацкий бунт на юге государства. Что послужило причиной мятежа, как развивались события, к чему привели и какой след оставили в истории — об этом в материале 24СМИ.

Россия в начале XVIII века

Взойдя на трон, Петр I рьяно принялся решать внешнеполитические вопросы. Это вылилось в череду долгосрочных и частых войн, на которые требовались громадные денежные суммы. А средств в казне не хватало, поэтому возникла необходимость расширить государственную собственность.

По правительственному распоряжению соляные источники, которые раньше всегда принадлежали казачеству, отныне перешли в ведение Изюмского полка. Так император совершил один из тех опрометчивых шагов, которые стали поводом для недовольства среди донских казаков. Но потом последовали новые перемены, что в итоге подтолкнуло свободолюбивый народ подняться на мятеж против царя.

В 1700 году Россия вступила в сложную затяжную Северную войну. Для поддержки боевых действий власть решила увеличить повинности крестьян и поднять планку податей в казну. При этом не учитывалось, что далеко не каждому жителю страны по силам одолеть такую ношу. Тысячи семей попросту лишались последних средств к существованию.

Неуемное закрепощение крестьянства, лишение народа возможности свободно передвигаться по российским землям, взимание оброков и податей, упразднение элементарных прав — в совокупности это стало выливаться в многочисленные бунты. Одним из таковых оказалось восстание Булавина.

Причины и предпосылки восстания 1707–1708 годов

В те времена народ в разных городах и весях знал, что делать, если хочется вольной жизни. Путь был один — бежать на Дон, откуда, как известно, «выдачи нет». Многие беглецы с установлением петровской политики кинулись именно на эти южные территории, пополняя ряды казаков. Чаще остальных сюда прибывали беглые крестьяне, которые покинули родные земли, спасаясь от проявленной властями и помещиками жестокости.

При этом государство до поры не трогало казачество, поскольку оно оставалось надежной опорой. В случае чего лихое сословие привлекали к защите государственных границ от внешних нападений, во время войн казаки выполняли боевые задачи как дополнительные силы.

На Дону беглых людей не выдавали правительству. Этот негласный закон уважали и чиновники, которые иногда появлялись в здешних краях. Однако наступил 1707 год, и ситуация изменилась. Петр I приказал Юрию Долгорукову, командиру Азовского гарнизона, организовать поиски беглых крестьян на юге, чтобы вернуть их домой. Казачество возмутилось, узнав о царском повелении.

Казачий атаман Лукьян Максимов пошел на сделку с властями. С одной стороны он не разрешил заниматься сыском беглых в столичном Черкасске. С другой — дал добро на проведение поисков на территориях севернее города. Так он рассчитывал сохранить с правительством хорошие отношения.

Полковник Долгоруков собрал отряд из 200 бойцов и пустился на поиски. Удалось арестовать сотни мужчин с женами и детьми. Тех, кто отказывался подчиниться, избивали, истязали и казнили через повешение. Вдобавок солдаты не гнушались разрушением местных святынь, вершили погромы, сжигали станицы.

Такое поведение, конечно, нашло отклик в казачестве — по Дону прокатились протесты. К тому же большинство беглых сумели скрыться от Долгорукова, после чего люд стал собираться вокруг Кондратия Булавина.

Кондратий Булавин

Атаман Кондратий Булавин стал предводителем восстания. Этот бахмутский казак родом из обеспеченной атаманской семьи Трехизбянской станицы. Точная дата его рождения неизвестна, но историки склоняются к выводу, что будущий бунтовщик появился на свет в 1660 году.

Булавин отметился участием в Азовском походе, сражениями против крымских татар. Атаманом стал в 1703 году, вскоре после этого у него возник конфликт с Изюмским полком на почве споров о том, кому должно принадлежать право варить на берегах реки Бахмут соль.

Хорошо знакомый с военным делом, образованный человек, Булавин до определенного момента поддерживал царскую политику. Если верить художественным описаниям, казак всегда действовал только из благородных побуждений, даже когда устроил восстание под своим предводительством.

Любопытно, что достаточно опытный и умелый командир не рассчитал при бунте силы. У него получилось собрать громадную армию, но вот с внутренними брожениями справиться не вышло. Это обстоятельство и привело к тому, что предводителя предали и выдали карательным правительственным войскам.

Состав участников

Постепенно вокруг атамана собралось большое количество бедных донских казаков, влекомых лидерскими качествами Булавина. Его стали поддерживать также обедневшие горожане и иные беглые, которые не в состоянии были справиться с неуемными государственными податями. Также состав бунтовщиков стал пополняться представителями малочисленных народов, тоже несогласных с угнетениями. Вскоре в рядах восставших под руководством Булавина оказались и запорожские казаки. Сформировалось ядро новой армии.

Когда Булавина убили, мятеж возглавил другой донской атаман, Игнат Некрасов, а также в предводители выбился казак Семен Драный. В то же время часть казачества, руководимая Максимовым, оставалась верной царю. Но потом их ждало поражение. Атамана и его ближайших сподвижников пленили и казнили.

Что касается царских сил, на этой стороне действовали возглавляемые князем Долгоруковым верные Петру I части. Сюда входили воронежские и московские полки, а еще слободское казачество и 2 полка Ивана Мазепы с Гетманщины.

Цели и требования восставших

Восстание Булавина разразилось в первую очередь из-за вмешательства Петра в дела казачества Дона. Идущая в этот период Северная война повлекла ужесточение повинностей, что среди прочего означало привлечение народа в солдаты. Недовольные убегали на Дон, стремясь к вольной жизни. Но власть решила сломить установившийся на юге порядок.

Повстанцы хотели вернуть казацкую вольность, дать примкнувшим к казакам беглым крестьянам свободу. Бунтовщики также выдвигали требование о возврате себе права на добычу и обработку соли, что прежде являлось главным источником их дохода.

Наконец, народу хотелось установить определенную автономию казачьих территорий и добиться сокращения налогов. Если бы это удалось, царь уже не мог бы управлять жизнью независимых казаков. Но допустить такого власть не могла.

Булавинский бунт — ход событий

Восстание Булавина началось со слишком рьяного выполнения царских приказаний силами князя Долгорукова. Мало того, что он ловил беглых, его отряд умудрился совершить массу попутных преступлений. Но длились бесчинства недолго.

Начало бунта

Отряд, руководимый Кондратием Булавиным, атаковал 9 августа 1707 года подразделение Долгорукова. Атаман повелел наказать плетьми Василия Арсеньева и Матвея Булгакова — плененных царских офицеров. После этого их сбросили в воды Айдара. Что касается руководителя царских сил, князя обезглавили. Весть об этом событии разлетелась по Дону, в итоге многие иные казаки последовали булавинскому примеру и принялись нападать и убивать солдат.

Атаман отправил правительству письмо с предложением закончить происходящее мирным путем. При этом Булавин выдвинул условие: Петр I должен вернуть казачеству вольницу, упразднить распоряжение о сыске беглых и восстановить прежнее право казаков на добычу и обработку соли.

Царь не согласился с ультиматумом. К тому же против Кондратия Булавина выступили старшины казачества. В результате атаман бежал в Запорожскую Сечь на зимовку. Но и там к его поведению отнеслись неоднозначно. Казачье руководство выразило недовольство, хотя рядовые запорожцы относились к гостю благосклонно.

Читайте такжеКрестьянская война 1667–1671 годов — восстание Степана Разина: причины, этапы, итоги

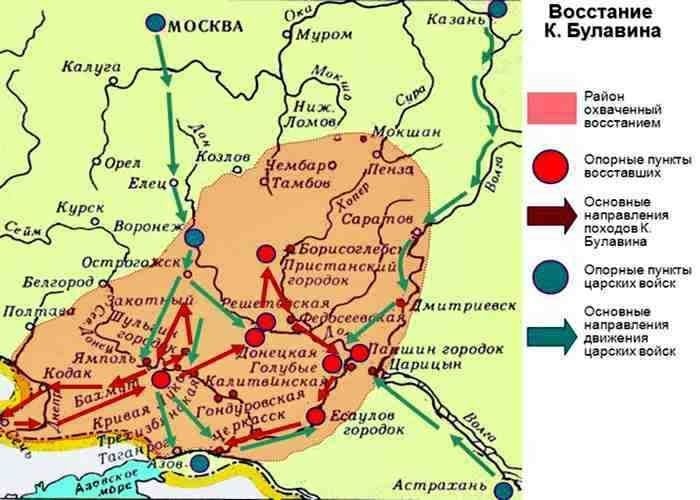

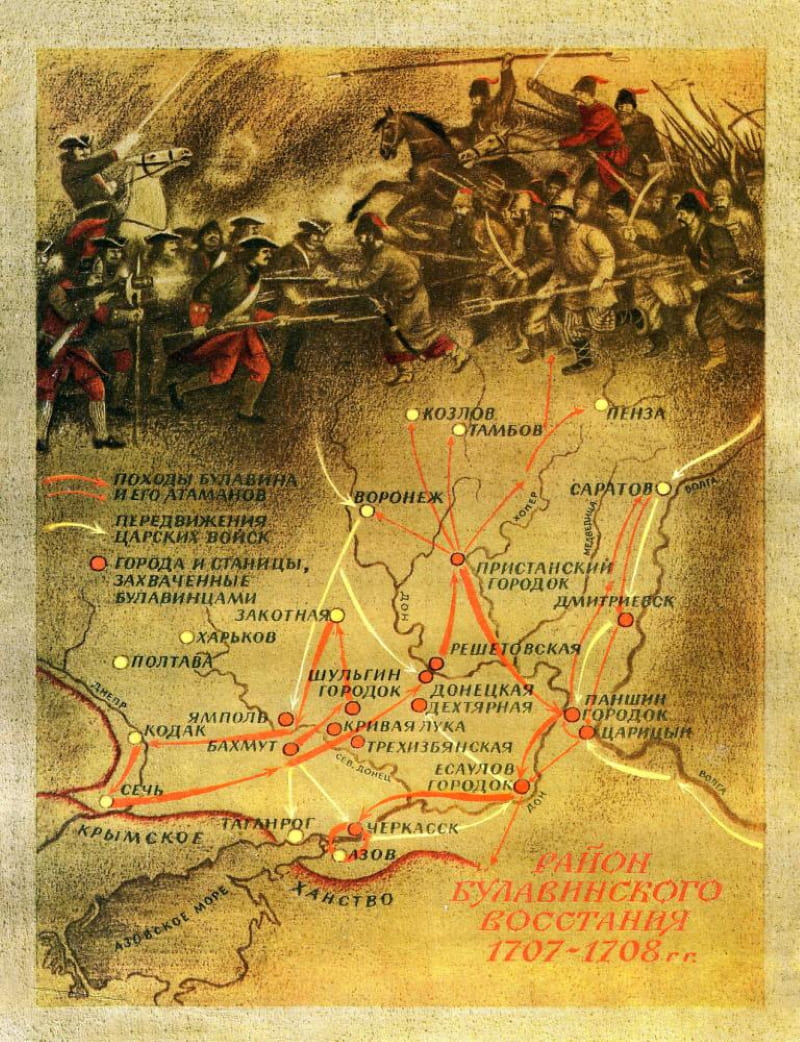

Расширение восстания

Бунт вскоре докатился до Тамбовской губернии. Стали возникать все новые вспышки мятежа. А в 1708 году центром событий стал Пристанский городок, расположенный на Хопре. Также восставшие сумели захватить Черкасск.

К лету волнения разрослись в Поволжье — Царицын сдался. В то же время у Азова войско казаков потерпело поражение. С этого момента начались неудачи — правительственные войска стали повсюду наступать и вытеснять мятежников с недавно занятых территорий.

Смерть Булавина, перелом

В 1708 году ближайшие сподвижники организовали заговор против Кондратия Булавина. Они надеялись, что таким путем заслужат прощение у властей. Атаман в этот период готовил поход на Москву, но выйти не успел.

7 июля казак Илья Зерщиков с единомышленниками окружили дом, в котором находился Булавин. Это закончилось смертью предводителя восстания — что конкретно произошло, доподлинно неизвестно. Одни исследователи говорят о самоубийстве, другие считают, что с ним расправились изменники.

Конец восстания

После череды поражений бунтовщики стали отступать к Кубани, на территорию Крымского ханства. Осенью 1709 года мятеж, по сути, закончился. Еще возникали отдельные вспышки, но прежних массовых волнений больше не было. Успех приписывается брату обезглавленного ранее князя Долгорукова.

Судьба бунтовщиков

Большинство разыскиваемых беглых удалось поймать, подвергнуть наказаниям и отправить по домам. Хотя некоторые все-таки сумели скрыться.

Что касается участников бунта, с подавлением мятежа и смертью Булавина они вместе с предводителем Некрасовым отошли к Кубани, а позже перебрались на территории Османской империи.

Казачество осело в дельте Дуная, на землях нынешней Румынии. Люди на чужбине продолжали сохранять традиции, одежду, русский язык. Сегодня там проживает этническая группа русских — липованы. Это потомки тех беглых казаков.

Причины поражения казаков

Восстание Булавина провалилось по причине элементарной нехватки боеприпасов и оружия у мятежников на фоне численного перевеса и безупречного оснащения подавляющих отрядов.

Вдобавок наблюдался еще и недостаток в финансах. Власти подкупили запорожских казаков, а также с помощью денег переманили на свою сторону зажиточных дончан. Наконец, в рядах бунтовщиков собралось множество всякого сброда, поэтому о дисциплине не могло быть и речи. Да и заинтересованностью сражаться за чужие земли пришлый люд также не отличался.

Булавинское войско проигрывало еще и потому, что не располагало общим планом действий. Казаки не обладали достаточным опытом в подготовке стратегических операций. При этом в казацкой верхушке оставалось слишком много тех, кто хранил преданность царю и боялся расправы в случае поражения восстания. Из-за этого Булавина предали, что вылилось в полное подавление всего мятежа.

Итоги и последствия

Петр I забеспокоился, когда прокатилось восстание Булавина. Мятеж разыгрался практически одновременно с башкирским и астраханским. В итоге у царя появились весомые основания бояться, что недовольные в ближайшее время объединятся, и тогда властям придется туго.

На подавление бунта бросили большую правительственную армию, поэтому победу одержали в довольно сжатые сроки. Мятеж был пресечен бесповоротно, хотя, попав в ряд крупнейших народных волнений, он имел серьезные последствия.

Во время боев 1707–1708 годов 8 станиц на Дону оказались уничтоженными. При этом в ходе столкновений до 30% донского населения погибло. 40 зачинщиков мятежа закончили жизнь на виселице.

Царь отдал приказ лишить Донское казачество части земель, а сами казаки потеряли свободу — пришлось забыть о независимости и присягнуть на верность царю. Ранее подконтрольные им территории перешли в ведение Азовской губернии, само войско передали под власть Посольского приказа и позже — Военной коллегии.

Казаки утратили право самостоятельно, без разрешения свыше, выбирать атаманов. Наконец, у них надолго испортились отношения с запорожскими и слободскими казаками, которые принимали активное участие в подавлении бунта.

Читайте такжеВосстание Хмельницкого — казаки против Речи Посполитой: причины, этапы, итоги

Историческое значение восстания Булавина

Булавинское восстание осталось в русской истории как одно из наиболее массовых волнений народа наряду с мятежами Ивана Болотникова, Степана Разина или Емельяна Пугачева. Такое событие не могло остаться незамеченным в творческой среде. Например, к нему обращались художники Николай Любимов и Григорий Курочкин.

Начало XVIII столетия стало крайне беспокойным для России. С одной стороны война, с другой — бунты на юге и в иных регионах. Чтобы навести порядок, Петр I привлек лучшие боевые подразделения. Иначе справиться, возможно, и не получилось бы.

Восстание Булавина — бунт, когда народ вышел бороться против обнищания и непомерных налогов, ущемления прав и разросшейся несправедливости. Но быстрое подавление стало хорошим уроком для тех, кто посмел ослушаться царской воли.

Внутренняя политика Петра I носила откровенно эксплуатационный характер, особенно по отношению к рабочим и крестьянам. Результатом стали восстания и бунты, которые царь жесточайше подавлял, считая их прямым вызовом своей абсолютной власти.

| Название/дата | Причины | Итоги |

| 1698

Стрелецкий бунт |

Тяготы военной службы и недостаток жалования создали удачные условия для отстранённой царевны Софьи — восставшие стрельцы должны были вернуть ей власть. | Подавлено. Царевна Софья заключена под стражу в Новодевичий монастырь. Стрелецкие полки расформированы с 1699 года. Пытки и казни стрельцов продолжались до 1707 года. Всего было казнено более тысячи стрельцов и людей, заподозренных в содействии восставшим. |

| 1705-1706

Астраханское |

Черзмерные налоги, произвол царской городской администрации. Поводом послужил указ Петра I запрещающий носить бороды и русскую национальную верхнюю одежду. | Подавлено царскими войсками. Более 350 человек, приписанных к зачинщикам восстания запытаны и казнены. |

| 1704—1711

Башкирское |

Поводом послужил указ, вводивший 72 новых налога, в том числе на мечети, мулл и на каждого приходящего в молитвенный дом. В указе также требовалось строить мечети только по образцу христианских храмов, устраивать кладбища рядом с мечетями, фиксировать заключение браков и смерть прихожан муллам только в присутствии русского священника. | Подавлено, но Петр I был вынужден пойти на уступки — подтверждено вотчинное право башкир, отмена новых налогов, проведён судебный процесс, закончившийся осуждением за превышение полномочий и казнью правительственных «прибыльщиков» Сергеева, Дохова и Жихарева, требовавших с башкир налоги, не предусмотренные законодательством. |

| 1707 — 1708

Восстание |

Неподъемные налоги и жестокие условия работы на заводах вынуждали рабочих и крестьян бежать к казакам (с Дону выдачи беглых не было). Царь издал указ о сыске беглых и отправил карательные отряды которые не скупились на пытки для казаков, пытающихся укрыть беглецов. | Подавлено. Не менее 8 донских станиц были уничтожены полностью, часть земель (прежде всего — по Северскому Донцу) была отобрана у Донского войска, беглые возвращены владельцам. Дон потерял былую независимость и до трети своего населения. Часть казаков пересилилась в Османскую империю. |

Внутренняя политика Петра I

Loading…

| Название | Причины, основные события | Результаты |

|---|---|---|

| 1. Астраханское восстание (1705-1706 гг.) | Высокие налоги, произвол городской администрации царя. Повод – указ Петра I, который запрещал носить бороды русскую национальную одежду. Бунтующие удерживали власть несколько месяцев | Восстание подавили царские войска. Неудача вследствие плохой организованности, разобщённости действий восставших. Зачинщиков пытали и казнили |

| 2. Восстание К. А. Булавина (1707-1708 гг.) | Попытки ограничить казачье самоуправление, принудительное использование людей на строительстве флота; экспедиции по розыску беглых крестьян. Отряд Булавина уничтожает царский отряд, в апреле 1708 г. разбивает отряд Максимова и занимает Черкасск | Неудача Булавина в заговоре, составленном против него знатными казаками, которые его убили. Восстание продолжилось и после его смерти. Повстанцы сумели взять Царицын и осадили Саратов. Но восстание было подавлено – царским войскам удалось захватить Черкасск |

| 3. Башкирское восстание (1705-1711 г.) | Прибытие в Уфу царских чиновников для сбора налогов, призыва на воинскую службу, введение новых налогов, налог на серые и карие глаза. Были введены 72 статьи налогов. Возглавляли восстание родовая знать и мусульманское духовенство | В 1711 году царским властям удалось поддавить это восстание. Были разорены русские деревни, продавали жителей в рабство на турецкие рынки |

| 4. Религиозные выступления (1716 г.) | Запрет избираться на общественные должности, непризнание браков, установление податей в двойном размере, принуждение работать на строительстве, обязательство одеваться в особую одежду. Был протест в виде церковного непослушания, проповеди древних религиозных норм | Продолжаются акты самосожжения, происходят выступления против властей |

| 5. Выступления работников мануфактур (1720-1722 гг.) | Нечеловеческие условия труда, многомесячная разлука с семьей. Был совершён побег с Екатеринбургского завода, побег солдат, которых приставили охранять | Рабочие написали челобитную на директора Тиммермана, а затем обратились к самому царю |

340 лет назад в Москве начался Стрелецкий бунт, спровоцированный слухами о намерении бояр извести царский род. Стрельцы ворвались в Кремль и убили нескольких влиятельных государственных деятелей. У историков до сих пор нет единого мнения относительно истинной подоплёки восстания. Одни связывают его с интригами семьи Милославских, другие — с объективным недовольством стрельцов ситуацией в стране. Из-за бунта сорвалась попытка членов Боярской думы сделать малолетнего царевича Петра Алексеевича (будущего Петра I) единоличным правителем России. В итоге брат Петра, Иван Алексеевич, стал его соправителем, а старшая сестра юных царей Софья — регентом.

25 мая 1682 года (15 мая по старому стилю) в Москве началось Стрелецкое восстание. Его участники жестоко расправились с группой государственных деятелей, пытавшихся объявить единоличным правителем России девятилетнего Петра Алексеевича. В итоге брат царевича по отцу Иван Алексеевич стал его официальным соправителем на троне, а сестра Софья — регентом. Именно ей на протяжении следующих семи лет фактически принадлежала власть в государстве.

Предпосылки к восстанию

Профессиональное стрелецкое войско возникло в Русском государстве в XVI веке, во время царствования Ивана Грозного. Подчинялось оно Стрелецкому приказу (аналог военного министерства). Историки отмечают, что по своему социальному статусу, вооружению и тактике действий стрельцы в значительной мере напоминали европейских мушкетёров.

Также по теме

«Это был качественный скачок»: как военные реформы Ивана Грозного способствовали созданию российской армии

470 лет назад в Русском государстве указом царя Ивана IV были созданы стрелецкие войска. По мнению историков, это решение стало важным…

«Стрельцы были эффективным профессиональным войском, хорошо зарекомендовавшим себя в многочисленных войнах. Они были стойкими бойцами, имевшими особую этику корпоративного единства, которая заставляла их поддерживать друг друга как в военное, так и в мирное время», — отметил в разговоре с RT профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук Дмитрий Володихин.

Однако главной «болезнью» стрелецкого войска историк назвал коррумпированность его командования.

«К сожалению, командование стрелецких полков практиковало взяточничество, привлечение стрельцов к хозяйственным работам в личных интересах начальников, недоплату военным жалования. Из-за этого среди стрельцов долгое время зрело недовольство сложившимся положением», — подчеркнул Володихин.

По словам историков, катализатором для социального взрыва в стрелецкой среде стали политические процессы, протекавшие в Русском государстве в 1670—1680 годы. В 1676 году умер царь Алексей Михайлович. Наследником престола стал Фёдор Алексеевич — его сын от брака с Марией Ильиничной из рода Милославских.

Фёдор был хорошо образован, хотел реформировать армию и административный аппарат. Но завершить начатое он не успел: через шесть лет правления, 7 мая 1682 года, он умер при не до конца выясненных обстоятельствах, по одной из версий, от цинги. Стоит отметить, что слабое здоровье было отличительной чертой всех сыновей Алексея Михайловича от брака с Марией Ильиничной.

- Картина Сергея Иванова «Стрельцы»

- © Wikimedia commons

Фёдор умер бездетным — его единственный сын скончался в младенчестве. По словам историков, формально на престол мог претендовать младший брат Фёдора, Иван. Однако он тоже был крайне болезненным. Более того, злые языки называли его слабоумным. По версии части современных исследователей, Иван страдал от эпилепсии и от цинги. Но род Милославских поддерживал кандидатуру Ивана в качестве претендента на престол.

Однако симпатии большинства членов Боярской думы оказались на стороне другого наследника — сына Алексея Михайловича от второго брака (с Натальей Кирилловной из рода Нарышкиных), Петра. При содействии Нарышкиных девятилетний Пётр Алексеевич (будущий царь Пётр I) 7 мая 1682 года был объявлен царём.

«По сути дела, это была борьба придворных кланов, и малолетние дети здесь выступали исключительно в качестве креатур», — заявил в разговоре с RT доцент МПГУ Алексей Синелобов.

Стрелецкое восстание

«Фёдор Алексеевич в своё время по результатам рассмотрения коллективных жалоб, поданных стрельцами, арестовал по подозрению в экономических нарушениях нескольких полковников. Но после смерти Фёдора их сразу же выпустили. В совокупности с известием о возведении на престол девятилетнего мальчика это создало у стрельцов впечатление, что бояре захватили реальную власть и скоро начнут их бесконтрольно грабить. Полки начали отказываться приносить Петру присягу», — рассказал в беседе с RT ведущий научный сотрудник ИРИ РАН, доктор исторических наук Андрей Богданов.

О том, что произошло дальше, историки до сих пор спорят. По мнению Алексея Синелобова, в последующих событиях важную роль сыграла старшая сестра Ивана Алексеевича — Софья. Она привлекла на свою сторону влиятельных представителей стрелецкого войска, действуя через доверенных лиц вместе с другими представителями Милославских.

Также по теме

«Была символом старины и стрелецкой вольности»: как Пётр I приказал подданным брить бороды

300 лет назад Пётр I подписал последний из серии так называемых бородовых указов. Этот документ регламентировал санкции против тех,…

В свою очередь, Андрей Богданов считает, что представители активной части стрельцов сами выбрали новых командиров и назначили агитаторов, которые стали распространять в народе слухи об отравлении боярами царя Фёдора и его сына Ивана, а также о попытках бояр извести весь царский род. 25 мая 1682 года вооружённые стрельцы, развернув свои знамёна, вошли в Кремль.

Царица Наталья Кирилловна вывела навстречу стрельцам Ивана и Петра. Иван подтвердил собравшимся, что с ним всё в порядке. Влиятельный боярин Артамон Матвеев, близкий соратник Алексея Михайловича, почти уговорил стрельцов разойтись, но в дело вмешался один из руководителей Стрелецкого приказа — Михаил Долгоруков. Он начал бранить своих подчинённых и в грубой форме потребовал, чтобы они покинули Кремль. Его поведение разгневало стрельцов.

Подстрекаемые сторонниками Милославских, военные бросились на Долгорукова и убили его. После этого стрельцы стали искать других государственников, которые с подачи Милославских считались изменниками.

Был жестоко убит формальный глава Стрелецкого приказа Юрий Долгоруков (отец Михаила), боярин Артамон Матвеев, дядя Петра I по матери Иван Нарышкин и ещё несколько человек.

- Картина Николая Дмитриева-Оренбургского «Царица Наталья Кирилловна показывает взбунтовавшимся стрельцам живого и здорового царевича Ивана»

- © Wikimedia commons

Стрельцы предъявили властям ультиматум, потребовав выплатить им все долги по жалованию. Ответственность за выполнение этого требования взяла на себя Софья, хотя власть в стране на тот момент ей формально не принадлежала. По словам историков, она приказала собирать деньги на выплаты стрельцам по всей стране и даже переплавлять на монеты золотую и серебряную посуду.

«В происходящем в Москве кровавом кошмаре мужчины боялись сказать слово, потому что за него можно было сразу погибнуть. Глядя на окровавленное оружие, Софья оказалась единственным членом царской семьи, нашедшим в себе силы разумно разговаривать со стрельцами, убеждая их в том, что всё будет хорошо, что все их требования выполнят, а Ивана восстановят в правах», — рассказал Андрей Богданов.

По мнению других историков, Софья лично стояла за заговором и диктовала стрельцам ультиматумы, которые те потом оглашали. Именно поэтому восставшие потребовали признать Ивана царём, а Софью — регентом.

5 июня 1682 года было объявлено о введении в России института соправительства. Иван Алексеевич признавался «старшим» царём, Пётр Алексеевич — «младшим» царём, а царевна Софья — регентом при них.

- Картина Алексея Корзухина «Мятеж стрельцов в 1682 году»

- © Wikimedia commons

На фоне восстания Стрелецкий приказ возглавил князь Иван Хованский, который пытался маневрировать между официальной властью и стрельцами, и его влияние на политические процессы в стране резко возросло. Стрельцы были переименованы в «надворную пехоту» (аналог гвардии) и добились признания своих действий не бунтом, а борьбой с «изменниками». Текст соответствующей жалованной грамоты был записан на каменном столбе, установленном на Красной площади.

Часть стрельцов требовали вернуть «старую православную веру» и настояли на проведении диспута церковных иерархов с раскольниками. Однако, по словам историков, этот диспут ни к чему не привёл.

Представители царского двора и Боярской думы, не желавшие жить в окружении восставших, покидали Москву. В сентябре 1682 года в село Воздвиженское, находившееся возле Троице-Сергиевого монастыря, переехала и царевна Софья. Вскоре она получила анонимный донос на Хованского, в котором он обвинялся в измене и подготовке покушения на членов царской семьи. Глава Стрелецкого приказа был схвачен и казнён. По всей стране был объявлен сбор войск, которые должны были поддержать царскую власть.

- Картина Андрея Рябушкина «Стрелецкий дозор у Ильинских ворот в старой Москве»

- © Wikimedia commons

«В ходе дальнейших переговоров Софья и её товарищи убедили стрельцов отказаться от вмешательства в государственные дела и статуса надворной пехоты. Иначе их грозили обвинить в выступлении против законной власти», — рассказал Андрей Богданов.

В итоге стрельцы покаялись в своих действиях и их простили. Царский двор вернулся в Москву. Каменный столб с текстом грамоты о правах стрельцов был снесён.

«Реальным правителем России стала царевна Софья, но семь лет спустя Пётр отстранил её от власти и отправил в монастырь. Событиями 1682 года, во время которых на глазах у царя убивали его родных, многие объясняют суровый характер Петра и его дальнейшую жестокость по отношению к стрельцам. Именно при нём стрелецкое войско было расформировано», — подытожил Алексей Синелобов.

На чтение 10 мин Просмотров 1.6к. Опубликовано 16.07.2021

Содержание

- Причины и предпосылки

- Цели повстанцев

- Начало Булавинского восстания

- Первые поражения Булавина

- Разгар бунта

- Действия противника

- Успехи и ошибки Булавина

- Смерть предводителя

- Подавление Булавинского восстания

- Причины поражения

Во времена царствования Петра I крупнейшим народным бунтом стало Булавинское восстание, предводителем которого выступил донской атаман Кондратий Булавин. В 1707-1708 годы народное негодование охватило южные регионы России. Конечно, как и любой бунт, Булавинское восстание возникло не на пустом месте.

Главной причиной недовольства казаков историки называют ошибки во внутриполитической деятельности Петра I. История этого движения полна трагических моментов и загадок, которые не перестаёт задавать нам прошлое. Одним из главных предметов споров остаётся смерть самого Булавина. Но из-за чего вспыхнуло Булавинское восстание? Каким был его ход, и удалось ли казакам и их соратникам отстоять свои интересы

Причины и предпосылки

Оказавшись у власти, Пётр I решительно приступил к решению внешнеполитических проблем. На частые и долгосрочные войны требовались огромные суммы, которых в казне не было. Конечно, требовалось увеличить собственность государства.

Соляные источники, прежде принадлежавшие казакам, перешли к Изюмскому полку. Это был один из тех шагов, который вызвал негодование среди представителей донского казачества. Однако это была не единственная причина, подтолкнувшая людей поднять восстание против царя.

С 1700 года Россия участвовала в долгой и сложной Северной войне. Ведение боевых действий требовало увеличения податей и повинностей крестьян. Конечно, далеко не каждый человек мог вынести подобный груз. Многие семьи попросту оставались без средств к существованию. Уже тогда в разных регионах России народ знал, что вольная жизнь — на Дон, куда и отправлялись беглецы.

6 июля 1707 года Пётр I, прекрасно осведомлённый о положении дел, издал указ о сыске беглых крестьян на землях казаков. По его решению был организован рейд по казачьим поселениям, однако большая часть скрывающихся беглецов смогла укрыться, после чего примкнула к Кондратию Булавину.

Именно этот бахмутский атаман возглавил повстанцев. В немалой степени бунту способствовала жестокость московских “ищеек”, которые не гнушались идти на преступления, прибегали к насилию и жестокости.

Кондратий Булавин так говорил о действиях военных:

“А нашу братью казаков многих пытали и кнутом, били и носы и губы резали напрасно, и жён и девиц брали на постели насильно и чинили над ними всякое ругательство, а детей наших младенцев по деревьям вешали за ноги”.

Цели повстанцев

Постепенно лидерские качества атамана сплотили вокруг него немалое количество представителей бедного донского казачества. Его активно поддерживали беглые крестьяне и обедневшие горожане, что были не в состоянии платить неумеренные подати, малочисленные народы, терпевшие угнетение властями.

У любого народного движения должны быть конкретные цели. Булавинское восстание не было исключением. Повстанцы стремились к возвращению вольности казачества, свободы беглым крестьянам, что примыкали к казачьим рядам. Бунтовщики отмечали, что следует восстановить право казаков добывать и обрабатывать соль — это был основной источник доходов.

Конечно, народ хотел уменьшения налогов и некоего подобия “автономии” казачьих земель. При таком раскладе царь и его соратники не могли бы управлять жизнью казаков, поскольку те имели бы — пусть и относительную — но независимость.

Начало Булавинского восстания

Далеко не сразу недовольный народ перешёл к решительному сопротивлению и, тем более, военным действиям. Толчком к началу Булавинского восстания послужил тот самый указ Петра, о котором я уже упомянула.

Царь приказывал искать, наказывать и возвращать беглых крестьян их владельцам-помещикам. Карательные отряды проявляли немыслимую жестокость. Ими было схвачено около 2000 человек, однако не меньшему числу удалось укрыться в лесах.

Видя, что творят представители власти, бунтовщики поднимаются против карателей с оружием в руках. Первое столкновение произошло 9 октября 1707 года. В ту пору войско Булавина насчитывало около 150 человек (здесь имеются в виду те, кто мог сражаться).

Но даже столь незначительное число людей сумело воспользоваться эффектом неожиданности и нанести удар карателям, во главе которых стоял полковник Юрий Долгоруков. Неподалёку от Шульгинского городка произошёл разгром московского отряда, а сам Долгоруков был убит.

Первые поражения Булавина

Первая победа дала веру в свои силы. Теперь уже повстанцы и сам Булавин заявляли, что планируют поход на Москву. И силы значительно укрепились за счёт казаков Астраханского округа и беглых крестьян окрестностей Терека. За незначительный срок армия Булавина увеличилась до 2000 человек.

Возле города Закотного произошло следующее военное столкновение. На стороне московских властей выступали донской казак Лукьян Максимов и наместник крепости Азов Толстой. Несмотря на то, что изначально между ними и Булавиным велись переговоры, стороны так и не пришли к компромиссу.

Но на этот раз судьба не столь благоволила отрядам Булавина, как в момент первого сражения. Повстанческая армия была разбита, а в плену оказалось более 200 человек. Всем им пришлось перенести страшные пытки, за которыми последовала казнь.

Сам Кондратий Булавин вместе с группой приближённых сумел укрыться в Запорожской Сечи. Несмотря на разгром его войска, он не оставлял надежды вернуться к противостоянию. Булавин мечтал вернуть казачью вольницу и права беглым крестьянам.

Многих запорожских казаков ему также удалось привлечь на свою сторону. Что примечательно, казачьи старейшины не одобряли действий Булавина, однако его принципы находили массовую поддержку среди представителей простого казачества.

Разгар бунта

Булавинское восстание можно условно поделить на три периода. И если первый, изначальный, остался уже позади, то в дальнейшем казаков ожидало самое кровопролитное время. Второй период бунта условно начинается 4 апреля 1708 года. В этот день происходит событие, оказавшееся одним из самых значимых моментов в истории бунта.

Булавин направляет свои войска на Дон, а по пути встречается с атаманом Хохлачом, который соглашается присоединиться к повстанцам вместе со своим отрядом. Стоит заметить, что к тому времени среди соратников Булавина был и атаман Щука, что также пополнил войско своими отрядами. После совещания лидеры решают направляться к Черкасску.

Первой их целью было уничтожение казачьего начальства, преданного царской власти. Теперь армия Булавина была вовсе не той миниатюрной группой из 150 человек. Только представьте — за время “передышки” атаман сумел собрать под своим началом более 20 тысяч человек.

На мой взгляд, у Булавина не было никакого секрета. Помимо того, что сам он являлся харизматичной личностью и явным лидером, многие его цели и идеи разделяли простые казаки, что охотно следовали за атаманом.

Действия противника

Но московская сторона не теряла времени даром. На подавление бунта был направлен отряд под руководством Семена Бахметева. У реки Битюг 28 апреля происходит вооружённое столкновение. И снова армия Булавина была разбита. Но понесённые потери не означали окончательного поражения. Напротив, казаки были готовы сражаться до конца, видя жестокость и бескомпромиссность власти.

Расчёт Петра I оказался весьма верным. Во главе карательного отряда он поставил Василия Долгорукова, брата убитого Юрия. Майор был отозван из действующей армии, после чего царь передал в его распоряжение войско численностью более 30 тысяч человек. Пётр приказал Долгорукому беспощадно расправляться с повстанцами, максимально эффективно произвести карательную операцию и подавление восстания.

Успехи и ошибки Булавина

Но, несмотря на такие преобразования и наставления, сторонники Булавина не теряли времени даром. 1 мая 1708 года повстанцы заняли Черкасск, успешно разбили полк Лукьяна Максимова, расправились с казачьими старейшинами, лояльными власти. Вскоре казаки провозглашают Кондратия Булавина атаманом войска Донского — теперь он становится во главе всего казачества.

Булавин, несомненно, обладал талантами полководца, однако он не мог справиться с простыми человеческими слабостями, что брали верх в его характере. Он мечтал скорее достигнуть цели. В этой спешке Булавин принимает роковое решение — разделить своё войско на три части. Такие действия привели к образованию трёх фронтов.

На волжском направлении действовала армия казаков, численность которой доходила до 3500 человек. Отряды под управлением атаманов Павлова, Некрасова и Хохлача успешно заняли Дмитриевск, после чего направились к Саратову, но столкнулись с серьёзным сопротивлением. 7 мая им удалось захватить Царицын, где был казнён местный воевода.

На Северском направлении велись не менее ожесточённые бои. Задачей армии повстанцев было продвижение к Северскому Донцу, однако ход их затруднялся из-за превосходства сил противника. Несмотря на усилия казаков, отряды были разбиты войском Долгорукова.

Смерть предводителя

На азовском направлении командование армией принял на себя сам Булавин. В его распоряжении было всего 2000 человек. Атаман безуспешно пытался взять крепость Азов. Понимая, что ситуация складывается далеко не в пользу восставших, группа зажиточных казаков решила вступить в сговор против атамана. Боясь опалы, они убили Булавина ночью 7 июля 1708 года.

Впрочем, смерть знаменитого предводителя Булавинского восстания остаётся загадкой. Некоторые историки оспаривают версию с убийством, утверждая, что сам атаман покончил с собой, не желая оказаться в руках противника.

Конец июля 1708 года стал для повстанцев страшным периодом. Войска Василия Долгорукова заняли Черкасск, заставив войско Донское принести присягу в верности царю.

Огромное число казаков и беглых крестьян оказалось под арестом. Более 40 повстанцев были публично повешены по приказу Петра I. Но главное — армия лишилась своего предводителя, из-за чего появились разброд и неясность в дальнейших действиях.

Подавление Булавинского восстания

Самый устойчивым направлением для бунтовщиков оставалось Волжское. Значительная часть повстанческой армии обосновалась в Царицыне. Здесь руководил войсками Игнат Некрасов.

Предложением атамана стало возвращение на Дон. На мой взгляд, решение было вполне логичным, учитывая предшествующие трагические события. Но лишь часть казаков поддержала своего предводителя. Половина повстанцев приняла решение остаться в Царицыне вместе с атаманом Павловым.

Но и здесь разделение армии снова сыграло роковую роль. Уже в первые дни августа царские отряды подходят к Царицыну и успешно выбивают из города павловцев. Уцелевшие части войска направляются к отступающим отрядам Некрасова. Однако возле города Есаулова некрасовцев настигают царские отряды.

Произошедшее столкновение приносит немалые потери. С большим трудом Некрасову удалось вывести остатки своей армии на Кубань. А совсем скоро, к началу ноября 1708 года, царской армии удаётся полностью подавить восстание.

Причины поражения

Но почему же Булавинское восстание завершилось так печально? В чём крылись ошибки и основы неудач Булавина и его соратников? Конечно, большая часть причин поражения восставших указывает на банальную нехватку вооружения и боеприпасов (того, в чём царская армия совсем не нуждалась).

Прекрасное оснащение, заметный численный перевес карательных отрядов являлись неоспоримой силой в противодействии повстанцам. Кроме того, в войсках Булавина не было единого плана действий, а казакам не хватало опыта проведения подготовки стратегически важных операций.

Увы, и сами представители верхов казачества были слишком преданы царю, напуганы вероятной расправой, что и стало причиной гибели Булавина и подавления его восстания.

Давайте же подведём итоги Булавинского восстания. Сразу хочу отметить, что заветные цели казаков так и не были достигнуты. В период противостояния с царскими карательными отрядами было уничтожено 8 казачьих станиц, а население Дона уменьшилось на треть, причём независимость местных жителей была полностью потеряна.

Более того, усложнились отношения донских и запорожских казаков, поскольку последние принимали непосредственное участие в подавлении восстания. Тем не менее, булавинцы показали, что бороться за свои права стоит, несмотря ни на что. Вероятно, именно их действия подтолкнули крестьян к бунтам, что вспыхнули в разных уголках России в 1709-1710 гг. Хотя, конечно, Булавинское восстание стало самым масштабным среди них.

Внутренняя политика Петра I носила откровенно эксплуатационный характер, особенно по отношению к рабочим и крестьянам. Результатом стали восстания и бунты, которые царь жесточайше подавлял, считая их прямым вызовом своей абсолютной власти.

| Название/дата | Причины | Итоги |

| 1698

Стрелецкий бунт |

Тяготы военной службы и недостаток жалования создали удачные условия для отстранённой царевны Софьи — восставшие стрельцы должны были вернуть ей власть. | Подавлено. Царевна Софья заключена под стражу в Новодевичий монастырь. Стрелецкие полки расформированы с 1699 года. Пытки и казни стрельцов продолжались до 1707 года. Всего было казнено более тысячи стрельцов и людей, заподозренных в содействии восставшим. |

| 1705-1706

Астраханское |

Черзмерные налоги, произвол царской городской администрации. Поводом послужил указ Петра I запрещающий носить бороды и русскую национальную верхнюю одежду. | Подавлено царскими войсками. Более 350 человек, приписанных к зачинщикам восстания запытаны и казнены. |

| 1704—1711

Башкирское |

Поводом послужил указ, вводивший 72 новых налога, в том числе на мечети, мулл и на каждого приходящего в молитвенный дом. В указе также требовалось строить мечети только по образцу христианских храмов, устраивать кладбища рядом с мечетями, фиксировать заключение браков и смерть прихожан муллам только в присутствии русского священника. | Подавлено, но Петр I был вынужден пойти на уступки — подтверждено вотчинное право башкир, отмена новых налогов, проведён судебный процесс, закончившийся осуждением за превышение полномочий и казнью правительственных «прибыльщиков» Сергеева, Дохова и Жихарева, требовавших с башкир налоги, не предусмотренные законодательством. |

| 1707 — 1708

Восстание |

Неподъемные налоги и жестокие условия работы на заводах вынуждали рабочих и крестьян бежать к казакам (с Дону выдачи беглых не было). Царь издал указ о сыске беглых и отправил карательные отряды которые не скупились на пытки для казаков, пытающихся укрыть беглецов. | Подавлено. Не менее 8 донских станиц были уничтожены полностью, часть земель (прежде всего — по Северскому Донцу) была отобрана у Донского войска, беглые возвращены владельцам. Дон потерял былую независимость и до трети своего населения. Часть казаков пересилилась в Османскую империю. |

Внутренняя политика Петра I

Loading…

Восстание Булавина — казачий бунт под руководством донского атамана: причины, суть требований, события и итоги

- Россия в начале XVIII века

- Причины и предпосылки восстания 1707–1708 годов

- Кондратий Булавин

- Состав участников

- Цели и требования восставших

- Булавинский бунт — ход событий

- Судьба бунтовщиков

- Причины поражения казаков

- Итоги и последствия

- Историческое значение восстания Булавина

Среди официальных историков о времени правления Петра I принято говорить восторженно как о периоде подъема страны, побед и достижений. Но вместе с тем в эти годы далеко не все складывалось гладко. Многое в политике царя вызывало народное негодование. При этом правителе произошло восстание Булавина — крупный казацкий бунт на юге государства. Что послужило причиной мятежа, как развивались события, к чему привели и какой след оставили в истории — об этом в материале 24СМИ.

Россия в начале XVIII века

Взойдя на трон, Петр I рьяно принялся решать внешнеполитические вопросы. Это вылилось в череду долгосрочных и частых войн, на которые требовались громадные денежные суммы. А средств в казне не хватало, поэтому возникла необходимость расширить государственную собственность.

По правительственному распоряжению соляные источники, которые раньше всегда принадлежали казачеству, отныне перешли в ведение Изюмского полка. Так император совершил один из тех опрометчивых шагов, которые стали поводом для недовольства среди донских казаков. Но потом последовали новые перемены, что в итоге подтолкнуло свободолюбивый народ подняться на мятеж против царя.

В 1700 году Россия вступила в сложную затяжную Северную войну. Для поддержки боевых действий власть решила увеличить повинности крестьян и поднять планку податей в казну. При этом не учитывалось, что далеко не каждому жителю страны по силам одолеть такую ношу. Тысячи семей попросту лишались последних средств к существованию.

Неуемное закрепощение крестьянства, лишение народа возможности свободно передвигаться по российским землям, взимание оброков и податей, упразднение элементарных прав — в совокупности это стало выливаться в многочисленные бунты. Одним из таковых оказалось восстание Булавина.

Причины и предпосылки восстания 1707–1708 годов

В те времена народ в разных городах и весях знал, что делать, если хочется вольной жизни. Путь был один — бежать на Дон, откуда, как известно, «выдачи нет». Многие беглецы с установлением петровской политики кинулись именно на эти южные территории, пополняя ряды казаков. Чаще остальных сюда прибывали беглые крестьяне, которые покинули родные земли, спасаясь от проявленной властями и помещиками жестокости.

При этом государство до поры не трогало казачество, поскольку оно оставалось надежной опорой. В случае чего лихое сословие привлекали к защите государственных границ от внешних нападений, во время войн казаки выполняли боевые задачи как дополнительные силы.

На Дону беглых людей не выдавали правительству. Этот негласный закон уважали и чиновники, которые иногда появлялись в здешних краях. Однако наступил 1707 год, и ситуация изменилась. Петр I приказал Юрию Долгорукову, командиру Азовского гарнизона, организовать поиски беглых крестьян на юге, чтобы вернуть их домой. Казачество возмутилось, узнав о царском повелении.

Казачий атаман Лукьян Максимов пошел на сделку с властями. С одной стороны он не разрешил заниматься сыском беглых в столичном Черкасске. С другой — дал добро на проведение поисков на территориях севернее города. Так он рассчитывал сохранить с правительством хорошие отношения.

Полковник Долгоруков собрал отряд из 200 бойцов и пустился на поиски. Удалось арестовать сотни мужчин с женами и детьми. Тех, кто отказывался подчиниться, избивали, истязали и казнили через повешение. Вдобавок солдаты не гнушались разрушением местных святынь, вершили погромы, сжигали станицы.

Такое поведение, конечно, нашло отклик в казачестве — по Дону прокатились протесты. К тому же большинство беглых сумели скрыться от Долгорукова, после чего люд стал собираться вокруг Кондратия Булавина.

Кондратий Булавин

Атаман Кондратий Булавин стал предводителем восстания. Этот бахмутский казак родом из обеспеченной атаманской семьи Трехизбянской станицы. Точная дата его рождения неизвестна, но историки склоняются к выводу, что будущий бунтовщик появился на свет в 1660 году.

Булавин отметился участием в Азовском походе, сражениями против крымских татар. Атаманом стал в 1703 году, вскоре после этого у него возник конфликт с Изюмским полком на почве споров о том, кому должно принадлежать право варить на берегах реки Бахмут соль.

Хорошо знакомый с военным делом, образованный человек, Булавин до определенного момента поддерживал царскую политику. Если верить художественным описаниям, казак всегда действовал только из благородных побуждений, даже когда устроил восстание под своим предводительством.

Любопытно, что достаточно опытный и умелый командир не рассчитал при бунте силы. У него получилось собрать громадную армию, но вот с внутренними брожениями справиться не вышло. Это обстоятельство и привело к тому, что предводителя предали и выдали карательным правительственным войскам.

Состав участников

Постепенно вокруг атамана собралось большое количество бедных донских казаков, влекомых лидерскими качествами Булавина. Его стали поддерживать также обедневшие горожане и иные беглые, которые не в состоянии были справиться с неуемными государственными податями. Также состав бунтовщиков стал пополняться представителями малочисленных народов, тоже несогласных с угнетениями. Вскоре в рядах восставших под руководством Булавина оказались и запорожские казаки. Сформировалось ядро новой армии.

Когда Булавина убили, мятеж возглавил другой донской атаман, Игнат Некрасов, а также в предводители выбился казак Семен Драный. В то же время часть казачества, руководимая Максимовым, оставалась верной царю. Но потом их ждало поражение. Атамана и его ближайших сподвижников пленили и казнили.

Что касается царских сил, на этой стороне действовали возглавляемые князем Долгоруковым верные Петру I части. Сюда входили воронежские и московские полки, а еще слободское казачество и 2 полка Ивана Мазепы с Гетманщины.

Цели и требования восставших

Восстание Булавина разразилось в первую очередь из-за вмешательства Петра в дела казачества Дона. Идущая в этот период Северная война повлекла ужесточение повинностей, что среди прочего означало привлечение народа в солдаты. Недовольные убегали на Дон, стремясь к вольной жизни. Но власть решила сломить установившийся на юге порядок.

Повстанцы хотели вернуть казацкую вольность, дать примкнувшим к казакам беглым крестьянам свободу. Бунтовщики также выдвигали требование о возврате себе права на добычу и обработку соли, что прежде являлось главным источником их дохода.

Наконец, народу хотелось установить определенную автономию казачьих территорий и добиться сокращения налогов. Если бы это удалось, царь уже не мог бы управлять жизнью независимых казаков. Но допустить такого власть не могла.

Булавинский бунт — ход событий

Восстание Булавина началось со слишком рьяного выполнения царских приказаний силами князя Долгорукова. Мало того, что он ловил беглых, его отряд умудрился совершить массу попутных преступлений. Но длились бесчинства недолго.

Начало бунта

Отряд, руководимый Кондратием Булавиным, атаковал 9 августа 1707 года подразделение Долгорукова. Атаман повелел наказать плетьми Василия Арсеньева и Матвея Булгакова — плененных царских офицеров. После этого их сбросили в воды Айдара. Что касается руководителя царских сил, князя обезглавили. Весть об этом событии разлетелась по Дону, в итоге многие иные казаки последовали булавинскому примеру и принялись нападать и убивать солдат.

Атаман отправил правительству письмо с предложением закончить происходящее мирным путем. При этом Булавин выдвинул условие: Петр I должен вернуть казачеству вольницу, упразднить распоряжение о сыске беглых и восстановить прежнее право казаков на добычу и обработку соли.

Царь не согласился с ультиматумом. К тому же против Кондратия Булавина выступили старшины казачества. В результате атаман бежал в Запорожскую Сечь на зимовку. Но и там к его поведению отнеслись неоднозначно. Казачье руководство выразило недовольство, хотя рядовые запорожцы относились к гостю благосклонно.

Читайте такжеКрестьянская война 1667–1671 годов — восстание Степана Разина: причины, этапы, итоги

Расширение восстания

Бунт вскоре докатился до Тамбовской губернии. Стали возникать все новые вспышки мятежа. А в 1708 году центром событий стал Пристанский городок, расположенный на Хопре. Также восставшие сумели захватить Черкасск.

К лету волнения разрослись в Поволжье — Царицын сдался. В то же время у Азова войско казаков потерпело поражение. С этого момента начались неудачи — правительственные войска стали повсюду наступать и вытеснять мятежников с недавно занятых территорий.

Смерть Булавина, перелом

В 1708 году ближайшие сподвижники организовали заговор против Кондратия Булавина. Они надеялись, что таким путем заслужат прощение у властей. Атаман в этот период готовил поход на Москву, но выйти не успел.

7 июля казак Илья Зерщиков с единомышленниками окружили дом, в котором находился Булавин. Это закончилось смертью предводителя восстания — что конкретно произошло, доподлинно неизвестно. Одни исследователи говорят о самоубийстве, другие считают, что с ним расправились изменники.

Конец восстания

После череды поражений бунтовщики стали отступать к Кубани, на территорию Крымского ханства. Осенью 1709 года мятеж, по сути, закончился. Еще возникали отдельные вспышки, но прежних массовых волнений больше не было. Успех приписывается брату обезглавленного ранее князя Долгорукова.

Судьба бунтовщиков

Большинство разыскиваемых беглых удалось поймать, подвергнуть наказаниям и отправить по домам. Хотя некоторые все-таки сумели скрыться.

Что касается участников бунта, с подавлением мятежа и смертью Булавина они вместе с предводителем Некрасовым отошли к Кубани, а позже перебрались на территории Османской империи.

Казачество осело в дельте Дуная, на землях нынешней Румынии. Люди на чужбине продолжали сохранять традиции, одежду, русский язык. Сегодня там проживает этническая группа русских — липованы. Это потомки тех беглых казаков.

Причины поражения казаков

Восстание Булавина провалилось по причине элементарной нехватки боеприпасов и оружия у мятежников на фоне численного перевеса и безупречного оснащения подавляющих отрядов.

Вдобавок наблюдался еще и недостаток в финансах. Власти подкупили запорожских казаков, а также с помощью денег переманили на свою сторону зажиточных дончан. Наконец, в рядах бунтовщиков собралось множество всякого сброда, поэтому о дисциплине не могло быть и речи. Да и заинтересованностью сражаться за чужие земли пришлый люд также не отличался.

Булавинское войско проигрывало еще и потому, что не располагало общим планом действий. Казаки не обладали достаточным опытом в подготовке стратегических операций. При этом в казацкой верхушке оставалось слишком много тех, кто хранил преданность царю и боялся расправы в случае поражения восстания. Из-за этого Булавина предали, что вылилось в полное подавление всего мятежа.

Итоги и последствия

Петр I забеспокоился, когда прокатилось восстание Булавина. Мятеж разыгрался практически одновременно с башкирским и астраханским. В итоге у царя появились весомые основания бояться, что недовольные в ближайшее время объединятся, и тогда властям придется туго.

На подавление бунта бросили большую правительственную армию, поэтому победу одержали в довольно сжатые сроки. Мятеж был пресечен бесповоротно, хотя, попав в ряд крупнейших народных волнений, он имел серьезные последствия.

Во время боев 1707–1708 годов 8 станиц на Дону оказались уничтоженными. При этом в ходе столкновений до 30% донского населения погибло. 40 зачинщиков мятежа закончили жизнь на виселице.

Царь отдал приказ лишить Донское казачество части земель, а сами казаки потеряли свободу — пришлось забыть о независимости и присягнуть на верность царю. Ранее подконтрольные им территории перешли в ведение Азовской губернии, само войско передали под власть Посольского приказа и позже — Военной коллегии.

Казаки утратили право самостоятельно, без разрешения свыше, выбирать атаманов. Наконец, у них надолго испортились отношения с запорожскими и слободскими казаками, которые принимали активное участие в подавлении бунта.

Читайте такжеВосстание Хмельницкого — казаки против Речи Посполитой: причины, этапы, итоги

Историческое значение восстания Булавина

Булавинское восстание осталось в русской истории как одно из наиболее массовых волнений народа наряду с мятежами Ивана Болотникова, Степана Разина или Емельяна Пугачева. Такое событие не могло остаться незамеченным в творческой среде. Например, к нему обращались художники Николай Любимов и Григорий Курочкин.

Начало XVIII столетия стало крайне беспокойным для России. С одной стороны война, с другой — бунты на юге и в иных регионах. Чтобы навести порядок, Петр I привлек лучшие боевые подразделения. Иначе справиться, возможно, и не получилось бы.

Восстание Булавина — бунт, когда народ вышел бороться против обнищания и непомерных налогов, ущемления прав и разросшейся несправедливости. Но быстрое подавление стало хорошим уроком для тех, кто посмел ослушаться царской воли.

Историю русской смуты, в современном понимании, начала писать, пожалуй, царевна Софья, которая не раз, путём интриг, за счет посулов и подарков, поднимала стрельцов против Петра I и его родни. Хотя даже искусственно организованные перевороты, вроде тех, что затевала предприимчивая и склонная к интриге Софья, почти всегда несли в себе семена бунта, которые на самом деле не входили в замыслы организаторов переворота.

В то время, как причин для оппозиционности в стрелецком кругу хватало с избытком. Стрельцы не раз сбивались с указанного им пути» и действовали по своему усмотрению, в привычных традициях народной смуты.

Хотя по своей сути политическая интрига, это одно, а бунт, это другое. Он зарождается самостоятельно в похожем, но все-таки другом, куда более крутом «бульоне», от несправедливости и чувства безысходности. Именно тогда ярость начинает перехлестывать через край. Бунт, это народ в находящийся в состоянии аффекта.

Так вот, петровское время было богато и на классические бунты, которые народу никто не заказывал. Все они были реакцией на жесткие, а порой и жестокие методы, которыми Петр I проводил свои реформы. Просто никто народу важности петровских начинаний объяснить не удосужился.

У немалой части населения Руси, петровские преобразования и петровские методы управления страной и своим народом, вызывали дикое отторжение. В первую очередь сказывалась на настроениях тяжкая и многолетняя Северная война. Многим в стране не был ясен сам смысл борьбы за выход к Балтике, так как жили же раньше без Балтийского моря. Но ещё меньше вдохновляли силовые и жестокие методы, которые применял государь, чтобы пополнить свою, разоренную войной и своими бесконечными кутежами, казну.

Не могло нравиться народу, разделённого религиозным расколом, и откровенное издевательство царя над верой. Своеобразным символом той эпохи можно назвать не только Санкт-Петербург, но и сосуд под водку, сделанный по заказу самодержца, в виде Библии. Совсем не случайно без малейшего уважения к царской короне народ именовал государя между собой антихристом.

Но современники смотрели на Петра как на «кормило церковное», сподвижники много говорили о правильности его церковной политики, реформ церковного самоуправления. Часто упоминалось его личное «благочестие», в пример как простому народу, так и образованным людям.

Но многое в повседневном поведении императора, в его взглядах и идеологии указывает на обратное. Зачастую сокровенные забавы Петра были настолько кощунственными и богохульными, что даже их огласка является вызывающей для представления императора как «кормила церковного».

Однако, принцип свободы совести не мог быть распространён в равной степени на разногласия в лоне господствующей церкви. Долго Пётр относился снисходительно, говоря: ,,Если они честные, работящие люди, то пусть веруют, во что хотят: если их нельзя обратить рассудком, то, конечно, не пособит ни огонь, ни меч; а мучениками за глупость быть — ни они той чести не достойны, ни стране прибыли от того не будет”.

Но, с другой стороны, последователи раскола оказались злейшими врагами преобразования, проповедуя о появление в царе антихриста. При этом, толпами удалялись в леса и пустыни, уклоняясь от службы и труда. Меры, принятые против их размножения, мало-помалу повели к преследованиям, пыткам и казням.

В старообрядческом мире политика и поведение Петра стали причинами именования его Антихристом. Так как образ жизни и поведение Петра не укладывался ни в какие рамки русской традиции и скорее был нацелен на планомерное изживание всяческой традиционности.

Политика Петра I в отношении старообрядцев отличалась крайней нетерпимостью, из которой периодически делались волюнтаристские исключения. Старообрядчеству была объявлена самая настоящая война. Синод принял текст присяги для иереев, по которой они обязаны были отыскивать раскольников и сообщать о них начальству.

Особенно это заметно в сравнении с отношением к иным, западным, религиозным конфессиям. Даже мусульмане в период правления Петра пользовались большей свободой, чем старообрядцы. Староверам запретили занимать все общественные должности. Их браки стали считаться недействительными.

Именно при Петре началась практика миссионерских поездок для принудительного крещения староверов, хотя иногда формально устраивались диспуты, на которых постепенно оттачивали ораторское мастерство как староверы, так и их противники. Так что неосознанно Пётр I содействовал будущему развитию старообрядческой полемистики, книжности, собиранию обширных библиотек, становлению чёткой и убедительной древлеправославной апологетики и традиции всеобщей грамотности и начитанности среди раскольников. Раскольники остались при своём и не подверглись европейскому реформаторскому влиянию, приняв в себя ещё более значительную силу гонения.

При всей либеральности отношения к западным религиям, Пётр неоднократно посылал военные отряды для «усмирения недовольства» в антигосударственных, как он считал, точках страны, в основном, в местах скопления либо проживания сектантов или староверов-беспоповцев, имеющих в своих доктринах пункт неповиновения царской власти как воплощению Антихриста. Тем более, что в глазах Петра староверы выглядели именно носителями всего того, что стало для него неприемлемым под влиянием протестантских идей. Он приказал безжалостно разорять старообрядческие скиты, монастыри и другие духовные убежища, отбирать у них имущество и всячески преследовать людей старой веры.

После поездки в Англию, знакомства с королём Генрихом VIII и с деятельность протестантской Англиканской Церкви, в мировоззрении императора произошёл существенный переворот. Знакомство с западным протестантским рационализмом и его идеей прогресса как однонаправленности развития, с его культом самоценного труда, с его идеей светского монарха как «отца отечества», стало причиной неприятия Петром духовной жизни российского общества, причиной отрицания традиций, которые, на его взгляд, не давали России стать на европейский путь развития. Он начал закрывать на Руси монастыри, ограничивать религиозно-обрядовую и мистическую жизнь русских вообще.

В 1687 году доведённые до края раскольники захватили Палеостровский монастырь на Онежском озере, а когда к монастырю подступили войска, спалили и монастырь, и себя. Тех, кто убежал, государевы люди ловили и казнили, другие староверы, наоборот, никуда не бежали, а ждали гонителей, уже заранее обложившись хворостом, и тут же поджигали себя сами на глазах у карателей.

Восстания в конце XVII века в Восточной Сибири начинались с того, что восставшие смещали «лихих» воевод и наивно ждали облегчения своей участи от новых правительственных администраторов. Первое и наиболее крупное восстание произошло в Бирюльской слободе 10 декабря 1691 году.

До некоторой степени в них отражались отзвуки крестьянской войны под руководством Степана Разина. Имеются сведения о неоднократных попытках восставших поддерживать связь друг с другом «грамотками» и личным представительством; восставшие мелкие служилые люди забайкальских острогов в целях объединения заключили даже договор между собой.

Пашенные крестьяне Бирюльской слободы, поддержанные крестьянами всей волости, разгромили двор местного приказчика Павла Халецкого, успевшего за несколько месяцев своего управления «вымучить» у крестьян кабалы, немало имущества, скота и хлеба.

Разгром двора не остановил приказчика, и 4 февраля 1692 г. крестьяне осадили его в приказной избе и «отказали» от управления, заявив: «мы государеву указу послушны, а тебе, Павлу, не послушны». Осада приказной избы длилась целую неделю, пока, наконец, 10 февраля Халецкий был схвачен и избит.

В марте 1692 года Потапов, опасаясь, по видимому, нового восстания, отказался по требованию иркутского воеводы арестовать и прислать в Иркутск «заводчиков» восстания, и следствие началось только в 1699 году.

Одновременно в Забайкалье с 1692 году началась борьба бурят против русской администрации и местных нойонов во главе с бурятом Богачеем, которая упорно велась шесть лет. В 1696 году был совершен побег бурятв из Верхоленского острога от жестокостей служилых. В этом же году «иркутные» буряты восстали и осадили Иркутский острог. Причины все те же: лихоимства и грабежи бурят управителями, казаками и крестьянами. Восстание жестоко подавлено казаками и царскими войсками.

Внутренняя политика Петра I носила откровенно эксплуатационный характер, особенно по отношению к работным людями крестьянам. Результатом стали восстания и бунты, которые царь жесточайше подавлял, считая их прямым вызовом своей абсолютной власти.

В неурожайные 1704—1706 годы , когда «глад был по деревням великой», происходило множество крестьянских волнений. В феврале 1706 года в Шацком уезде крестьяне Чернеева монастыря отказались вносить оброк, уверяя, что «от недороду и градобитья они голодают». Была вызвана воинская команда, и крестьян босых и голых сажали в подполье. В сентябре того же года в Окологородном стане Московского уезда крестьяне оказали сопротивление при сборе недоимок и изгнали команду солдат.

В том же 1706 г. крестьяне Муромского и Рязанского уездов вотчин рязанского митрополита воспротивились рекрутскому набору, «не шли записываться и детей своих не пускали» и повиновались только после вызова солдат. Целое лето, с июля по сентябрь 1707 года, длилось восстание крестьян в Ярославском уезде в вотчинах Спасова Ярославского монастыря.

Крестьяне отказались платить недоимки, за что их руководителя Аврамова «посадили за караул». Крестьяне созвали мирской сход, освободили Аврамова, выбрали его в сотские и послали с жалобой в Москву. Крестьяне «с кольем и дубьем и с рогатинами многолюдством расхаживали», сменяли старост, выгоняли приставов и подьячих.

Осенью восстание было жестоко подавлено, «расправу чинили поголовную», били людей плетьми, разоряли дома и забирали пожитки. В 1707 году в Мещевском и Вяземском уездах крестьяне Юхнова монастыря в течение ряда месяцев «посыльных людей за сборами всякими бьют и в деревни не пускают» .

Социальные движения первой четверти XVIII века оцениваются как народные, антифеодальные восстания. В это время Россия вела изнурительную Северную войну. Петр I «рубил» окно в Европу, возвращал России ее исконные территории.

Главные причины народных выступлений в первой четверти XVIII века послужили увеличение государственных повинностей и налогов, связанных с Северной войной, а так же местных платежи и работ. Рекрутские наборы и Принудительные работы на строительстве Санкт-Петербурга, Азова, Таганрога, строительстве каналов. Ущемление прав коренных народов Поволжья, Приуралья, Сибири, преследование старообрядцев.

Одним из наиболее выдающихся городских восстаний в эпоху Петра I явилось астраханское восстание 1705 — 1706 года. Захватив власть, восставшие сумели удержать ее в Астрахани и в ряде присоединившихся городов, Красный Яр, Черный Яр, Гурьев, Терки, в течение почти 8 месяцев.

К 1705 году город Астрахань была крупным торгово-промышленным центром с разнообразным как социальным, так и национальным населением. Астрахань являлась для Московского государства «окном на Восток» – в Персию, Армению, Хиву, Бухару, Индию и другие страны. Из Персии, например, ввозили туда шелк, шелковые парчи, выбойки. Через Астрахань вывозили на восток юфть, полотна, грубые сукна, мелкие товары – иглы, наперстки, зеркала и пр. В метрополию из Астрахани вывозили рыбу, зернистую икру, соль, селитру.

Рыбные промыслы и в особенности судоходство привлекали сюда множество пришлых работных людей. В городе всегда было много русских, армянских, персидских, среднеазиатских и иных купцов. Будучи крайним пунктом Московского государства на востоке, Астрахань являлась сильной крепостью. В городе стоял крупный гарнизон, насчитывавший 3650 человек, здесь было немало опальных стрельцов, сосланных из Москвы после подавления последнего стрелецкого бунта.

Политика Московского государства тяжело отражалась на населении Астрахани. Воевода Ржевский в начале 1705 года взимал непосильные налоги и требовал от стрельцов барщинных работ, «про домашний свой обиход для дров и сена и травы их посылала. Особенно тяжелы был запрет рыбной ловли в районах занятых монопольными компаниями. Это заставляло мелкий посадский люд в Астрахани голодать; особенно сильно страдали бурлаки, зимовавшие в городе; работные люди; ярыжки; разный «гулящий люд».

Хотя основными причинами восстания послужили указы царя Петра I. В них содержались запреты: на ношение русского платья; на длинные бороды. А так же, непрерывные притеснения со стороны местных властей. Сокращение стрельцам на 40% хлебного жалования и отказ им в правах на рыбную ловлю. Появление новых налогов за содержание погребов, бань, проведение свадеб, оказание услуг на заточку ножей и топоров. Монопольная торговля солью государством.

А вот поводом к восстанию послужили многочисленные слухи о том, что царь Петр запретил на 7 лет выдавать астраханских девушек за местных парней. В город принес эти слухи некий Степан из Москвы, и взбудоражил население. О нём известно, что родственников его казнили за участие в знаменитом Стрелецком бунте. Напуганные перспективой породниться с«нехристями», горожане ринулись выдать своих дочерей и сестёр за местных.

На волне этих слухов, 30 июля 1705 года в Астрахани вспыхнуло крупное народное восстание против проводимых царём реформ, а так же вводимых Петром I новых налогов и повинностей. Основной движущей силой восстания были стрельцы, сосланные царём из Москвы после стрелецкого бунта 1698 года. Были вырезаны все иноземцы, а так же казнены воевода Тимофей Ржевский и его приближенные, после чего, власть перешла в руки выборных старшин. Были отменены драконовские налоги, что способствовало популяризации новой власти. Восстание стало набирать обороты и вскоре охватило Красный Яр, Черный Яр, Турьев, Терки.

Однако поднять на восстание другие города Поволжья и Дона не удалось. Попытка взять Царицын, в августе 1705 года, кончилась провалом. А донские казаки ни только не поддержали астраханское восстание, но даже отправили в помощь правительственным войскам двухтысячный отряд.

Обеспокоенный «Астраханским бунтом», Петр I на подавление беспорядков направил несколько полков под командованием генерал-фельдмаршала Шереметева. Те добрались до Астрахани в начале марте 1706 года. Горожане держали оборону несколько дней, но потом сдались. После двух лет «розыска» в Москве были казнены 240 лидеров повстанцев.

Начало XVIII века, в годы правления царя Петра I, стало для царства Русского периодом реформ. Они проходили в тяжелой обстановке войны со Швецией. Этот фактор требовал от властей действий по увеличению сбора налогов. Поводом к восстанию послужил указ российского правительства о введении дополнительных налогов, о чем было объявлено в 1704 году.

Политика Петра І вызвала бурное недовольство инородцев, во многих местностях империи. Которое поддерживалось так же и другими негативными аспектами российской политики в отношении башкир. Началом этих трагических событий стал сбор башкирских родов в Азиевской мечети, которая считалась главной в их землях, между реками Кама и Яик, где и было принято решение о начале восстания.

Летом 1704 года, восстание башкир быстро охватило огромную территорию на степной окраине царства Русского. В 1704 году восстали башкиры и татары Казанского, Мензелинского и Уфимского уездов. Налогов они не платили, а переписчиков изгоняли из своих земель. Западной границей действий повстанцев можно считать Волгу, а восточной — Тобол. На севере оно распространилось до реки Камы около города Кунгура, а на юге, до реки Яик. Башкирское восстание 1705-1711 годов стало одним из ключевых народных выступлений в годы царствования Петра I.

Власти в 1705 году послали в Уфимский уезд карательный отряд под командованием полковника А. С. Сергеева. Он под угрозой смерти потребовал от башкирских старших отдать в казну 5000 коней. Но на деле получился банальный грабеж населения. Карательные войска повели себя жестко и начали запугивать башкир, грабя села и отбирая у них имущество, а также глумясь над мусульманским духовенством и казня знать.

В ответ на этот беспредел, башкиры перестали платить налоги и отправили в Москву делегацию, которую возглавил Дюмей Ишкеев. Но в столице его и сопровождавших арестовали. Дюмея Ишкеева было приказано в кандалах прислать в Казань. После пыток башкирского вождя повесили.

Однако у башкир была своя феодальная верхушка давно мечтавшая о независимости, и она воспользовавшись ситуацией попыталась выйти из российского подданства, отдавшись под власть турецкого султана. Была предпринята попытка создания Башкирского ханства и установления дружеских отношений с Османской империей и Крымским ханством. Ханом был объявлен Хази Аккускаров.

В 1706 году в землях татар и башкир появился сын Шибанида Кучука Султан-Мурад. Он, как и его отец ранее, правил каракалпаками. Оттуда Султан-Мурад двинулся на Северный Кавказ, где заключил союз с чеченцами. Далее проследовал в Крым и Стамбул, к крымскому хану и султану Ахмету III. Но не получил поддержки ни от Гиреев, ни от Османов. В конце 1707 года, повстанцы смогли разгромить полк царской армии и атаковали соседние с их землями уезды: Кунгурский, Вятский и Казанский. Однако башкиры не были едиными. Татары Казанского уезда решили выйти из подданства Романовым, русских в своем крае уничтожить и сделать ханом некоего Султан-Гази.

Весной 1708 года башкирские повстанцы смогли выслать гонцов к восставшим под руководством Кондратия Булавина донским казакам. Вскоре башкиры и татары пришли к Каме и воевали в окрестностях Самары, Сергеевска, Саратова, разоряли Симбирский уезд. В Осинской и Сибирске они также проявляли активность.

Произошло несколько сражений под Уфой, у Сергеевска, Билярска, Каракулинска, Сарапула, Заинска. Сарапул взяли в осаду марийцы и башкиры, под Уфой действовали башкиры, под Кунгуром — башкиры, марийцы, мишари.

В конце 1707 года татары и башкиры взяли Заинск и начали наступление на Новошешминск, Билярск, Сергеевск, Мензелинск. В январе 1708 года силы восставших сосредоточились в районе Казанского уезда. Они заняли деревни Чепчуги, Елань, Черемышево, Аркатова, Ия, Юнусово, Шуран, Чирпы, Савруш, Балтач. Восставшие остановились в 30—40 верстах от Казани, не отважившись на штурм хорошо укрепленного города.

Но с подавлением Астраханского восстания, в 1706 году, царское правительство отказалось от политики переговоров с башкирами. Русские власти, в начале 1708 года, отправили на подавление восстания отряд князя Петра Хованского. Этих сил не хватило и в 1710 году к ним присоединились еще пять полков под командованием Якушкина и отряды калмыков хана Чакдор-Джаба. Русский царь вынужден был отправить на восток войска, отрывая их от войны со шведами в Польше и Прибалтике.

Правительственные войска с помощью колымского войска разгромили восставших, к которым присоединились в то время каракалпаки. Восставшие были вынуждены отступить за Вятку и Каму. Достигнув Елабуги, Хованский снова вел переговоры. Татары начали присягать царю, но борьба отдельных их групп в восточных местностях Татарстана продолжалась в 1709—1711г ода. Основной базой восставших была Башкирия, особенно Зауралье и район Кунгура.

В 1708 году активность башкир спала; только часть из них во главе с Кусюмом продолжала борьбу. Но среди башкир снова наметился раскол. Часть повстанцев хотела продолжать войну, но основная масса башкир стоял за примирение с русскими.

Хотя восстание и завершилось поражением, однако башкирам был сделан ряд уступок. В 1720—1722 годах царь организовал правительственное расследование, которое признало требования башкир справедливыми. Так, введение налогов, которое стало поводом к восстанию, было отменено. Российское государство подтвердило особый статус башкир.

Практически вслед за башкирами поднялось донское казачество, основным лозунгом которого снова стала борьба за «старую веру». Причин для бунта было несколько. Во-первых, правительство наложило запрет на добычу соли, что не могло не вызвать гнев казаков, так как соль была главным источником заработка войска Донского. Во-вторых, в июле 1707 года Пётр I подписал указ о розыске беглых крестьян на Дону и их беспрекословной выдаче. Это казакам также не понравилось. Именно крепостные пополняли казачье войско и делали его сильнее. Даже самые верные Москве, так называемые «домовитые казаки» сделать тут ничего не могли: все бежавшие находились под защитой старинного местного закона, с Дона выдачи нет.

Сначала Петр пытался решить проблему дипломатически, потому, что казаки оказали русскому войску немалую помощь в азовских походах и походах на низовье Днепра, так что ссориться с ними царю не хотелось. Тем более, что Московская Русь вела тяжелейшую Северную войну с шведским супостатом.

На все требования и уговоры Москвы, отказаться от старого обычая, государь получал решительное «нет». Наконец, терпение Петра иссякло, и в 1707 году он послал на Дон карательный отряд, чтобы искать и силой возвращать домой беглецов. Ответственным за выполнение распоряжений был назначен полковник Ю. В. Долгоруков.

Московский отряд на Дону вёл себя крайне жестоко. «А нашу братью казаков многих пытали и кнутом, били и носы и губы резали напрасно, и жён, и девиц брали на постели насильно и чинили над ними всякое ругательство, а детей наших младенцев по деревьям вешали заноги». В ответ на эти зверства «голытьба поднялась и истребила посланный царем отряд, до последнего человека.

С этого момента события восстания Булавина начали разворачиваться очень быстро, и вскоре мятежный атаман собрал под своим началом около 2000 человек. К мятежникам примкнули и те казаки, которые до этого предпочитали оставаться в стороне от этих кровавых событий. Среди них были и запорожцы. Булавина вскоре избрали войсковым атаманом. Правительство поспешило принять ответные меры:

Против него выступил черкесский атаман Максимов, и армия мятежников вскоре разбежалась. Многие булавинцы попали в плен, где были казнены или искалечены, а сам атаман Булавин бежал в Запорожскую Сечь, где его популярность среди рядового казачества начала быстро расти.

Начались активные события восстания под предводительством Булавина в Шульгинском городке на реке Айдар, на территории Луганской области современной Украины. Позднее мятеж охватил значительную часть украинской территории, включая весь северо-востоке и Левобережье, и распространился на Козловский, Тамбовский, Верхнеломовский и Нижнеломовский уезды, то есть на части Тамбовской и Пензенской губерний.