10:01 12.08.2013

(обновлено: 12:35 01.03.2020)

https://ria.ru/20130812/955711149.html

Первая советская водородная бомба

Первая советская водородная бомба — РИА Новости, 01.03.2020

Первая советская водородная бомба

12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне состоялось испытание первой советской водородной бомбы.

2013-08-12T10:01

2013-08-12T10:01

2020-03-01T12:35

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/955711149.jpg?9421223531583055317

ссср

весь мир

европа

россия

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2013

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

справки, ссср, андрей сахаров, эдвард теллер, россия

Справки, СССР, Весь мир, Европа, Андрей Сахаров, Эдвард Теллер, Россия

Первая советская водородная бомба

12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне состоялось испытание первой советской водородной бомбы.

12 августа 1953 года в 7.30 утра на Семипалатинском полигоне была испытана первая советская водородная бомба, которая имела служебное название «Изделие РДС‑6c». Это было четвертое по счету советское испытание ядерного оружия.

Начало первых работ по термоядерной программе в СССР относится ещё к 1945 году. Тогда была получена информация об исследованиях, ведущихся в США над термоядерной проблемой. Они были начаты по инициативе американского физика Эдварда Теллера в 1942 году. За основу была взята теллеровская концепция термоядерного оружия, получившая в кругах советских ученых‑ядерщиков название «труба» ‑ цилиндрический контейнер с жидким дейтерием, который должен был нагреваться от взрыва инициирующего устройства типа обычной атомной бомбы. Только в 1950 году американцы установили, что «труба» бесперспективна, и они продолжили разработку других конструкций. Но к этому времени советскими физиками уже была самостоятельно разработана другая концепция термоядерного оружия, которая вскоре ‑ в 1953 году ‑ привела к успеху.

Альтернативную схему водородной бомбы придумал Андрей Сахаров. В основу бомбы им была положена идея «слойки» и применения дейтерида лития‑6. Разработанный в КБ‑11 (сегодня это город Саров, бывший Арзамас‑16, Нижегородская область) термоядерный заряд РДС‑6с представлял собой сферическую систему из слоев урана и термоядерного горючего, окруженных химическим взрывчатым веществом.

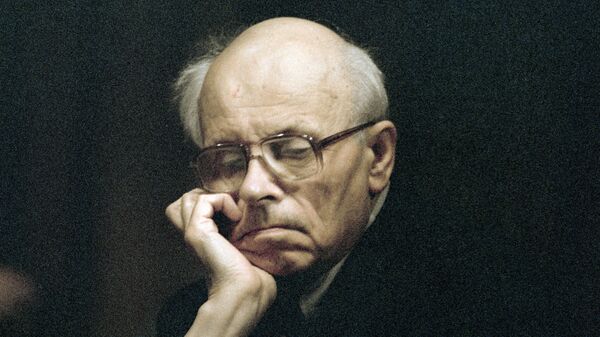

Академик Сахаров — депутат и диссидент

Для увеличения энерговыделения заряда в его конструкции был использован тритий. Основная задача при создании подобного оружия заключалась в том, чтобы с помощью энергии, выделенной при взрыве атомной бомбы, нагреть и поджечь тяжелый водород — дейтерий, осуществить термоядерные реакции с выделением энергии, способные сами себя поддерживать. Для увеличения доли «сгоревшего» дейтерия Сахаров предложил окружить дейтерий оболочкой из обычного природного урана, который должен был замедлить разлет и, главное, существенно повысить плотность дейтерия. Явление ионизационного сжатия термоядерного горючего, ставшее основой первой советской водородной бомбы, до сих пор называют «сахаризацией».

По результатам работ над первой водородной бомбой Андрей Сахаров получил звание Героя Соцтруда и лауреата Сталинской премии.

«Изделие РДС‑6с» было выполнено в виде транспортабельной бомбы весом 7 тонн, которая помещалась в бомбовом люке бомбардировщика Ту‑16. Для сравнения — бомба, созданная американцами, весила 54 тонн и была размером с трехэтажный дом.

Чтобы оценить разрушительные воздействия новой бомбы, на Семипалатинском полигоне построили город из промышленных и административных зданий. В общей сложности на поле имелось 190 различных сооружений. В этом испытании впервые были применены вакуумные заборники радиохимических проб, автоматически открывавшиеся под действием ударной волны. Всего к испытаниям РДС‑6с было подготовлено 500 различных измерительных, регистрирующих и киносъемочных приборов, установленных в подземных казематах и прочных наземных сооружениях. Авиационно‑техническое обеспечение испытаний — измерение давления ударной волны на самолет, находящийся в воздухе в момент взрыва изделия, забор проб воздуха из радиоактивного облака, аэрофотосъемка района осуществлялось специальной летной частью. Подрыв бомбы осуществлялся дистанционно, подачей сигнала с пульта, который находился в бункере.

Было решено произвести взрыв на стальной башне высотой 40 метров, заряд был расположен на высоте 30 метров. Радиоактивный грунт от прошлых испытаний был удален на безопасное расстояние, специальные сооружения были отстроены на своих же местах на старых фундаментах, в 5 метрах от башни был сооружен бункер для установки разработанной в ИХФ АН СССР аппаратуры, регистрирующей термоядерные процессы.

На поле установили военную технику всех родов войск. В ходе испытаний были уничтожены все опытные сооружения в радиусе до четырех километров. Взрыв водородной бомбы мог бы полностью разрушить город в 8 километров в поперечнике. Экологические последствия взрыва оказались ужасающими: на долю первого взрыва приходится 82% стронция‑90 и 75% цезия‑137.

Мощность бомбы достигла 400 килотонн, в 20 раз больше первых атомных бомб в США и СССР.

Уничтожение последнего ядерного заряда в Семипалатинске. Справка

Работа по созданию водородной бомбы стала первой в мире интеллектуальной «битвой умов» поистине мирового масштаба. Создание водородной бомбы инициировало появление совершенно новых научных направлений — физики высокотемпературной плазмы, физики сверхвысоких плотностей энергии, физики аномальных давлений. Впервые в истории человечества было масштабно использовано математическое моделирование.

Работы по «изделию РДС‑6с» создали научно‑технический задел, который затем был использован в разработке несравнимо более совершенной водородной бомбы принципиально нового типа — водородной бомбы двухстадийной конструкции.

Водородная бомба сахаровской конструкции не только стала серьезным контраргументом в политическом противостоянии между США и СССР, но и послужила причиной бурного развития советской космонавтики тех лет. Именно после успешных ядерных испытаний ОКБ Королева получило важное правительственное задание разработать межконтинентальную баллистическую ракету для доставки к цели созданного заряда. В дальнейшем ракета, получившая название «семерка», вывела в космос первый искусственный спутник Земли, и именно на ней стартовал первый космонавт планеты Юрий Гагарин.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Как Советский Союз создал и испытал первую в мире водородную бомбу

Август навсегда войдет в историю как «ядерный месяц». 6 и 9 августа 1945 года США сбросили на Хиросиму и Нагасаки первые атомные бомбы. Четыре года спустя, 29 августа 1949 года, подобное оружие испытали в СССР. 12 августа 1953 года Советский Союз провел испытание своей первой термоядерной бомбы. И хотя первенство в испытании подобного оружия осталось за Соединенными Штатами, взрыв на Семипалатинском полигоне всерьез напугал «вероятного противника»: СССР сумел сконструировать и испытать бомбу, пригодную к доставке к месту назначения на серийных дальних бомбардировщиках. А еще через десять лет, 5 августа 1963 года, СССР, США и Великобритания подписали в Москве первый «антиядерный» договор.

«Россия делает сама»

Монополия Соединенных Штатов на обладание атомным оружием длилась недолго, всего четыре года. Если бы наша страна не была настолько измотана Второй мировой войной, возможно, паритет был восстановлен еще быстрее. Ведь первые сведения об американском атомном проекте советская разведка сумела добыть еще в 1941 году, а с 1942-го был налажен стабильный канал их поступления непосредственно от участников разработки. С учетом того, что еще накануне войны в СССР над тематикой деления ядерных материалов работала целая плеяда ученых, а первый проект советской атомной бомбы появился еще в 1940 году благодаря Фрицу Ланге.

Стремясь компенсировать отставание от США в сфере создания собственного атомного оружия, Советский Союз в первые послевоенные годы взял мощнейший разбег. Да, проект знаменитой РДС-1 – первой испытанной советской атомной бомбы (аббревиатуру «изделия» в шутку расшифровывали как «Россия делает сама») – во многом был повторением американского. Решение идти этим путем принималось не от хорошей жизни: атомный паритет требовалось восстановить как можно скорее, в противном случае был риск получить Третью мировую войну почти сразу после Второй. О том, что бывшие союзники по Антигитлеровской коалиции прорабатывают подобные планы, Москва узнала от членов знаменитой «Кембриджской пятерки» в победном 1945-м, так что следовало спешить.

Сумев создать собственную атомную бомбу, советские ученые немедленно перешли к работам по ее совершенствованию и усилению, а затем взялись и за разработку более мощного вида оружия – термоядерного. Насколько спешно велись эти работы, можно судить по такому примечательному факту. Первая советская термоядерная бомба – РДС-6с, пригодная для доставки к цели на стратегическом бомбардировщике, – испытана 12 августа 1953 года. А одиннадцать дней спустя на том же Семипалатинском полигоне в испытательных целях сбросили с бомбардировщика Ту-16 первую отечественную серийную атомную бомбу РДС-4.

Догнать «Иви Майка»

Чем термоядерная бомба отличается от атомной? В первую очередь тем, что в атомной бомбе взрывной эффект достигается за счет ускоренной цепной реакции деления, а в термоядерной – напротив, за счет сверхбыстрой взрывной реакции термоядерного синтеза. С точки зрения теории термоядерное устройство можно сделать сколь угодно мощным даже в рамках относительно небольшого «изделия» (что позднее и доказал Советский Союз, испытав свою Царь-бомбу). А водородным это оружие называют потому, что в качестве горючего для термоядерного синтеза используется изотоп водорода – дейтерий.

Над созданием термоядерного оружия и СССР, и США начали работать практически одновременно, не прекращая работ по созданию серийных атомных бомб. За счет имевшегося преимущества в опыте американцам удалось разработать свое первое термоядерное устройство – «Иви Майк» – на год раньше, чем это сделали советские ученые. Правда, эта конструкция совершенно не была похожа на пригодный к практическому использованию ядерный боеприпас. «Иви Майк» был высотой в три с лишним человеческих роста, что абсолютно исключало возможность его доставки к цели хоть каким-нибудь носителем, кроме транспортного корабля. Впрочем, США и не рассматривали первое термоядерное устройство как боевое – оно создавалось исключительно в испытательных целях. Его взрыв 1 ноября 1952 года доказал работоспособность избранной американскими учеными «двухступенчатой» схемы, при которой сначала срабатывала обычная атомная бомба, взрыв которой сжимал термоядерное топливо и поджигал его. В «холодной войне» начался новый этап.

Информация о работах американцев над термоядерной бомбой и ее испытании поступала в Советский Союз очень оперативно: над ее добычей работал специальный отдел научно-технической разведки в структуре внешней разведки НКВД. Первые точные данные об этих работах поступили от разведчиков еще в 1947 году, а годом позже пошли уже точные сведения, содержавшие в том числе информацию о некоторых конструктивных решениях и полученных результатах экспериментов. С учетом того, что в СССР теоретическая возможность создания термоядерной бомбы исследовалась с середины 1945 года, эти данные лишь ускорили появление советского устройства подобного типа. И 26 февраля 1950 года Совет Министров СССР принимает секретное постановление, которым задаются сроки и условия создания отечественной термоядерной бомбы. Она должна была быть готова и испытана в 1954 году.

Сахаровская «слойка»

Поскольку все основные теоретические исследования уже были проведены, к практическим работам приступили немедленно. Весной того же 1950 года решено было приступить к практическим работам. Группа создателей будущей термоядерной бомбы, в том числе такие крупные ученые, как Юрий Романов, Андрей Сахаров и Игорь Тамм, переехали в Арзамас-16 (нынешний Саров), в КБ-11 (нынешний Всероссийский НИИ экспериментальной физики) – главную кузницу атомного оружия. Здесь им удалось в течение всего трех с небольшим лет проработать и создать практически применимую схему советского термоядерного оружия. Ее назвали «Слойкой» (отсюда «с» в названии бомбы РДС-6с), поскольку термоядерное горючее – дейтерий – Андрей Сахаров предложил окружить ураном-238, собрав несколько таких «слоев». При этом устройство получалось такого размера, что его можно было использовать в виде обыкновенной бомбы. Это не просто ставило СССР наравне с Америкой по обладанию современным оружием массового поражения, но и выводило в лидеры термоядерной гонки.

Устройство было готово к началу лета 1953 года, но дату испытаний назначили не сразу. Прежде провели своего рода «репетицию» этих испытаний, просчитав все аспекты теоретически и прикинув, какие условия понадобятся, чтобы посмотреть на термоядерную бомбу в реальности. После этого полученные выводы и заключения проверила государственная комиссия во главе с директором Института атомной энергии Игорем Курчатовым. И лишь тогда была названа дата испытаний: 12 августа 1953 года.

Местом проведения испытаний стал Семипалатинский испытательный ядерный полигон, он же 2-й Государственный центральный научно-исследовательский испытательный полигон, или просто «двойка» – на жаргоне всех, кто имел отношение к созданию атомного оружия. Созданный в 1949 году, он на протяжении шести лет был единственным в СССР местом для испытания всех «изделий», начиная с РДС-1, пока не появился полигон на Новой Земле. Но в 1953 году альтернативы Семипалатинску не было, и подготовку к взрыву РДС-6с начали здесь летом 1953 года.

Термоядерное «изделие» решили не сбрасывать с самолета, а подорвать в статическом состоянии на стальной башне на высоте 30 метров от земли. Там же провели и его окончательную сборку, поскольку никто не знал, как поведет себя заряд во время транспортировки на полигон. Подготовку к испытаниям закончили вечером 11 августа 1953 года. Помимо сборки РДС-6с, подготовка включала в себя и размещение на испытательном участке измерительной и исследовательской аппаратуры, возведение небольшого настоящего городка и установку военной техники – полутора десятков самолетов, семи танков, семнадцати орудий и минометов.

Отказаться от взрывов

Команда на подрыв поступила с пульта управления в 7.30 утра 12 августа. Как вспоминали позднее участники испытаний, их поразило, насколько ярким был свет от взрыва: он резал глаза даже через специальные темные очки. Удивил их и внешний вид ядерного гриба: его ножка была куда толще, чем от первых советских атомных бомб. Мощность взрыва РДС-6с составила 400 килотонн в тротиловом эквиваленте – почти в 20 раз больше, чем у РДС-1. Заряд мог бы стереть с лица земли город радиусом восемь километров, а на полигоне уничтожил все объекты, расположенные на опытном участке.

Анализ результатов испытания показал, что «слойка» оказалась удачным решением, но для создания более мощных термоядерных зарядов необходима другая конструкция. И она довольно быстро была создана. Уже 22 ноября 1955 года там же, на Семипалатинском полигоне, испытали «изделие» РДС-37, собранное по двухступенчатому принципу: урановое ядро и сердечник из дейтерида лития-6. Участники разработки этой конструкции ее принцип часто называют «атомным обжатием», поскольку урановое ядро в момент взрыва сначала сильно сжимает, а потом поджигает термоядерное горючее.

Подобная схема позволяла увеличивать мощность взрыва практически без ограничений. Довольно скоро это было доказано на практике, когда 30 октября 1961 года Советский Союз испытал на Новоземельском полигоне Царь-бомбу – термоядерную бомбу мощностью 50 мегатонн. Это была половинная мощность боеприпаса, разработанного учеными под руководством Андрея Сахарова, но даже при ней взрывная волна трижды обошла Земной шар.

А два года спустя в Москве был заключен первый в мировой истории договор, касающийся ограничений в сфере разработки ядерного оружия – «Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой». 5 августа 1963 года под ним поставили подписи представители СССР, США и Великобритании. Его логическим продолжением стал заключенный в 1996 году Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Но он пока так и не вступил в силу: из 44 стран-участниц «ядерного клуба», чьи подписи сделают документ действительным, три – Северная Корея, Индия и Пакистан – его не подписали.

Как известно, органы советской разведки смогли заполучить чертежи и схемы первой американской атомной бомбы. Это позволило сделать в СССР почти полную копию нового вида оружия и благополучно испытать его в 1949 году. Однако уже тогда было известно, что в США ведутся работы по созданию гораздо более мощного взрывного устройства. Уверенности в том, что ещё раз удастся выкрасть секретную документацию, в Москве не было. Требовалось организовать группу физиков-ядерщиков и техников, способных успешно вести разработки сверхмощного оружия только своими силами. Поэтому ещё в 1946 году возникло особое конструкторское бюро — КБ-11. Его директором был назначен Павел Зернов. Главным конструктором стал Юлий Харитон.

Объективные проблемы

Идти по самому простому пути — сделать бомбу в десять раз больше, а значит и в десять раз мощнее — было бессмысленно. Первая советская атомная бомба, испытанная ещё в 1949 году, весила более 4,6 тонны. Но в то время в стране не имелось самолёта, который мог бы доставить это оружие к месту назначения. И было ясно, что создать в обозримое время аппарат, способный нести 44-тонный заряд, не получится. К слову, лишь в 1954 году под руководством авиаконструктора Андрея Туполева был создан серийный бомбардировщик Ту-95, ставший основой для самолёта, способного сбросить ядерную бомбу в указанной точке.

Бомбардировщик Ту-95. (wikipedia.org)

Задача, поставленная перед физиками, включёнными в группу по разработке конструкции термоядерной бомбы, казалась поначалу почти неразрешимой. При этом помимо трудностей с теорией имелись и сугубо практические проблемы. Каждое новое испытание атомного оружия требовало колоссальных ресурсов и продолжительной подготовки. Поэтому возможности проверять любую интересную идею на практике просто не было.

Гениальное прозрение

Андрея Сахарова привлекли к работе над сверхмощной бомбой в 1948 году. В своих мемуарах Андрей Сахаров рассказывал, что не хотел заниматься секретной военной темой. Он дважды отказывался от настойчивых приглашений. Его не вдохновили и обещанные блага, недоступные большинству людей в послевоенном СССР. Но в итоге Сахарова в приказном порядке включили в рабочую группу.

Андрей Сахаров, начало 1950-х. (sakharov-archive.ru)

И очень скоро он придумал решение, которое можно смело назвать гениальным прозрением. Молодой учёный предложил в начинке бомбы чередовать слои, составленные из разных радиоактивных элементов. Эта система среди специалистов получила название «слойка Сахарова».

Андрей Дмитриевич смог убедить коллег в перспективности своей идеи. А ведь среди физиков-ядерщиков он был самым молодым и наименее именитым.

Непосредственная работа по изготовлению первой водородной бомбы началась в 1950 году. Научным руководителем стал Юлий Харитон, а его заместителями — Игорь Тамм и Яков Зельдович (Андрей Сахаров трудился в группе Тамма). Все учёные переехали в Саров, который был превращён в закрытый объект, окружённый тройным кольцом внешней охраны.

Разработка советского ядерного оружия велась в строжайшей секретности. Для обустройства КБ-11 требовалось найти уединённое место вдали от крупных городов. В итоге выбор пал на посёлок Саров, где прежде располагался огромный монастырский комплекс «Свято-Успенская Саровская пустынь» (после 1917 года монастырь был разграблен и закрыт. Здесь и разместили лаборатории. Причём для секретности название Саров удалили с географических карт, а в документах стали именовать Арзамас-75, Горький-130 или Арзамас-16.

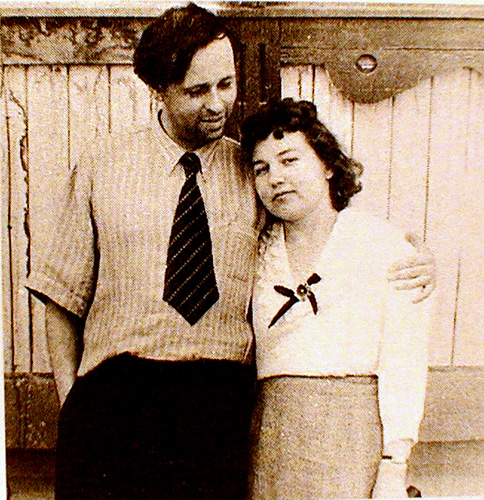

Андрей Сахаров с первой женой у своего дома на объекте. Начало 1950-х. (sakharov-archive.ru)

Уже к 1953 году бомба нового типа была изготовлена. Первая советская водородная бомба в секретных документах называлась «Изделие РДС-6». Сама аббревиатура возникла ещё при изготовлении первой атомной бомбы РДС-1, которую зашифровали словосочетанием «реактивный двигатель специальный».

Мощный взрыв под Семипалатинском полностью подтвердил верность концепции Андрея Сахарова о «слойке». Очень важно было и то, что советские учёные на этот раз действовали совершенно самостоятельно, без помощи «подсказок» выкраденных в США документов.

Почти сразу началась работа над изготовлением ещё более мощной термоядерной бомбы. И снова важную роль сыграли идеи Сахарова. Благодаря его идеям советские физики-ядерщики смогли создать самую мощную из термоядерных бомб — «Царь-бомбу». В секретных документах её именовали «Изделие АН602». На этот раз Сахаров смог подобрать вместо дорогих радиоактивных компонентов более дешёвые. В 1961 году прошло успешное испытание. Прогремел самый мощный взрыв в истории. По этому показателю СССР вышел в лидеры в ядерной гонке.

16 января 1963 года Никита Хрущев объявил о создании в СССР водородной бомбы. И это очередной повод вспомнить о масштабах ее разрушительных последствий и о том, какую угрозу представляет собой оружие массового поражения.

16 января 1963 года Никита Хрущев объявил о том, что в СССР создана водородная бомба, после чего ядерные испытания были прекращены. Карибский кризис 1962 года показал, насколько хрупким и беззащитным может быть мир на фоне ядерной угрозы, поэтому в бессмысленной гонке на уничтожение друг друга СССР и США смогли прийти к компромиссу и подписать первый договор, регламентировавший разработку ядерного оружия, – Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой, к которому впоследствии подключились многие страны мира.

В СССР и США испытания ядерного оружия велись еще с середины 1940-х годов. Теоретическая возможность получения энергии путем термоядерного синтеза была известна еще до Второй мировой войны. Также известно, что в Германии в 1944 году велись работы по инициированию термоядерного синтеза путем сжатия ядерного топлива с использованием зарядов обычного взрывчатого вещества, но они не увенчались успехом, так как не удалось получить необходимых температур и давления.

За 15 лет испытаний ядерного оружия в СССР и США было сделано множество открытий в области химии и физики, которые привели к получению двух типов бомб – атомной и водородной. Принцип их работы немного отличается: если к взрыву атомной бомбы приводит распад ядра, то водородная бомба взрывается благодаря синтезу элементов с выделением колоссального количества энергии. Именно эта реакция протекает в недрах звезд, где под действием сверхвысоких температур и гигантского давления ядра водорода сталкиваются и сливаются в более тяжелые ядра гелия. Полученного количества энергии достаточно для того, чтобы запустить цепную реакцию, вовлекая в нее весь возможный водород. Именно поэтому звезды не гаснут, а взрыв водородной бомбы обладает такой разрушительной силой.

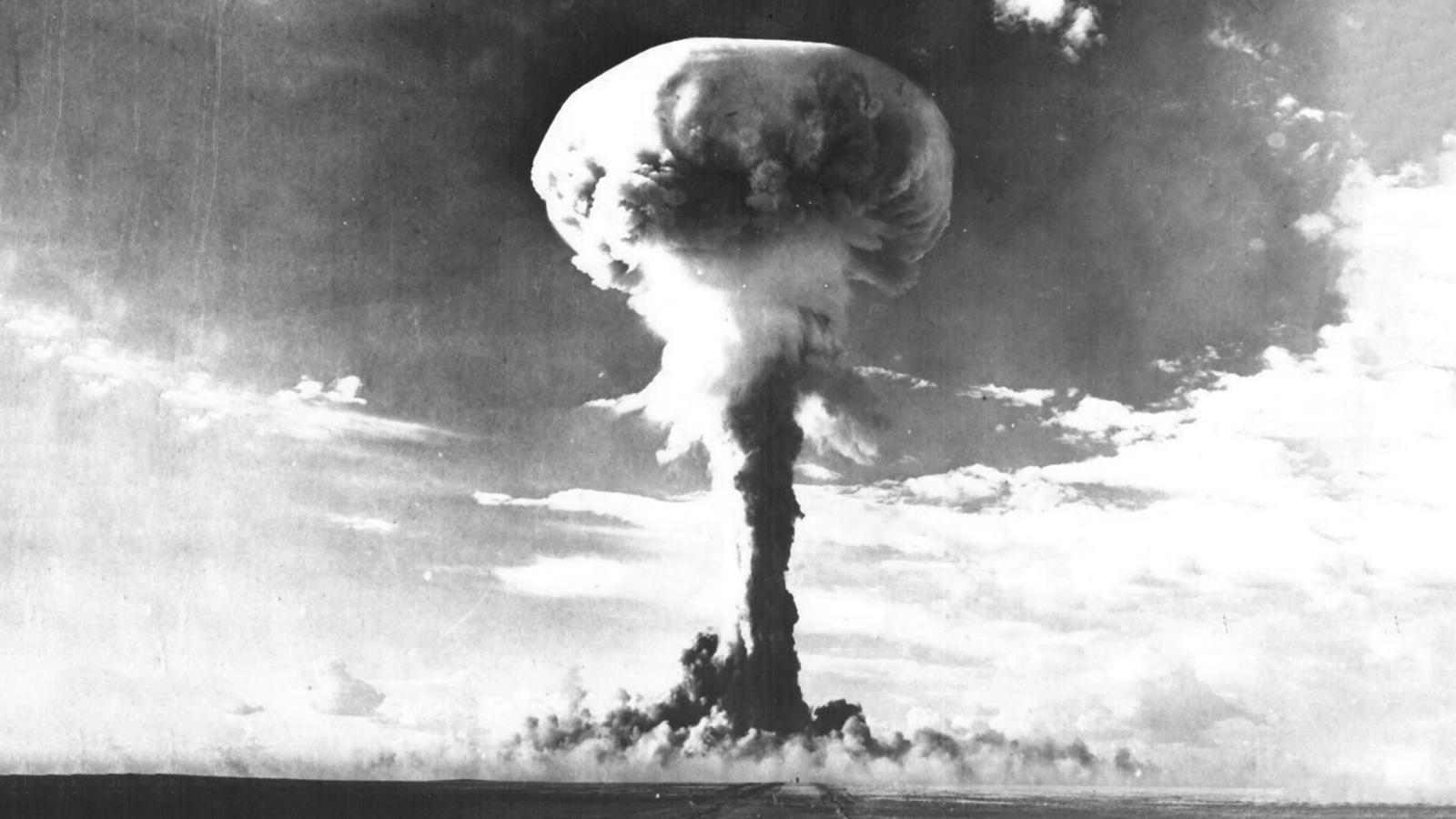

Взрыв первого советского термоядерного устройства РДС-6с/wikipedia.org

Как это работает?

Ученые скопировали эту реакцию с использованием жидких изотопов водорода – дейтерия и трития, что и дало название «водородная бомба». В последствии стал использоваться дейтерид лития-6, твердое вещество, соединение дейтерия и изотопа лития, которое по своим химическим свойствам является аналогом водорода. Таким образом дейтерид лития-6 является горючим бомбы и, по сути, оказывается более «чистым», чем уран-235 или плутоний, используемые в атомных бомбах и вызывающие мощнейшую радиацию. Однако для того, чтобы сама водородная реакция запустилась, что-то должно очень сильно и резко повысить температуры внутри снаряда, для чего используется обычный ядерный заряд. А вот контейнер для термоядерного топлива делают из радиоактивного урана-238, чередуя его со слоями дейтерия, отчего первые советские бомбы такого типа назывались «слойками». Именно из-за них все живое, оказавшееся даже на расстоянии сотен километров от взрыва и уцелевшее при взрыве, может получить дозу облучения, которая приведет к тяжелым заболеваниям и летальному исходу.

Почему при взрыве образуется «гриб»?

На самом деле облако грибовидной формы – обыкновенное физическое явление. Такие облака образуются при обычных взрывах достаточной мощности, при извержениях вулканов, сильных пожарах и падениях метеоритов. Горячий воздух всегда поднимается выше холодного, однако тут его нагрев происходит настолько быстро и так мощно, что он видимым столбом поднимается вверх, закручивается в кольцеобразный вихрь и тянет за собой «ножку» – столб пыли и дыма с поверхности земли. Поднимаясь, воздух постепенно охлаждается, становясь похожим на обычное облако из-за конденсации паров воды. Однако это еще не все. Гораздо опаснее для человека ударная взрывная волна, расходящаяся по поверхности земли от эпицентра взрыва по окружности радиусом, достигающим 700 км, и радиоактивные осадки, выпадающие из того самого грибовидного облака.

60 водородных бомб СССР

До 1963 года в СССР было произведено более 200 ядерных испытательных взрывов, 60 из которых были термоядерными, то есть взрывалась в данном случае не атомная, а водородная бомба. В день на полигонах могли производиться по три-четыре эксперимента, в ходе которых изучалась динамика взрыва, поражающие способности, потенциальный ущерб противника.

Первый опытный образец был взорван 27 августа 1949 года, а последнее испытание ядерного оружия в СССР произвели 25 декабря 1962-го. Все испытания проходили в основном на двух полигонах – на Семипалатинском полигоне или «Сияпе», расположенном на территории Казахстана, и на Новой земле, архипелаге в Северном Ледовитом океане.

12 августа 1953-го: первые испытания водородной бомбы в СССР

Впервые водородный взрыв был произведен в США в 1952 году на атолле Эниветок. Там осуществили взрыв заряда мощностью 10,4 мегатонны, что в 450 раз превышало мощность бомбы «Толстяк», сброшенной на Нагасаки. Впрочем, называть это устройство бомбой в прямом смысле слова нельзя. Это была конструкция с трехэтажный дом, заполненная жидким дейтерием.

А вот первое термоядерное оружие в СССР было испытано в августе 1953 года на Семипалатинском полигоне. Это была уже настоящая бомба, сброшенная с самолета. Проект был разработан в 1949 году (еще до испытания первой советской ядерной бомбы) Андреем Сахаровым и Юлием Харитоном. Мощность взрыва была эквивалентна 400 килотоннам, однако исследования показали, что мощность могла быть увеличена до 750 килотонн, так как в термоядерной реакции было израсходовано лишь 20% топлива.

[html][/html]

Видео: YouTube/Atomicground

Самая мощная бомба в мире

Самый мощный взрыв в истории был инициирован группой физиков-ядерщиков под руководством академика Академии наук СССР И.В. Курчатова 30 октября 1961 года на полигоне «Сухой Нос» на архипелаге Новая земля. Измеренная мощность взрыва составила 58,6 мегатонны, что многократно превышало все опытные взрывы, произведенные на территории СССР или США. Изначально планировалось, что бомба будет еще больше и мощнее, однако не существовало ни одного самолета, который мог бы поднять больший вес в воздух.

Огненный шар взрыва достиг радиуса примерно 4,6 километра. Теоретически он мог бы вырасти до поверхности земли, однако этому воспрепятствовала отраженная ударная волна, поднявшая низ шара и отбросившая его от поверхности. Ядерный гриб взрыва поднялся на высоту 67 километров (для сравнения: современные пассажирские самолеты летают на высоте 8-11 километров). Ощутимая волна атмосферного давления, возникшая в результате взрыва, три раза обогнула земной шар, распространившись всего за несколько секунд, а звуковая волна докатилась до острова Диксон на расстоянии около 800 километров от эпицентра взрыва (расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга). Радиацией было заражено все на расстоянии двух-трех километров.

Создание термоядерного оружия явилось переломным моментом в середине ХХ века. С военно-политической точки зрения оно означало возможность неограниченного увеличения энерговыделения ядерных арсеналов. С

научно-технической точки зрения это было исключительно эффективное, технологичное и экономичное решение проблемы увеличения энерговыделения и поражающих факторов ядерных боеприпасов. С политической точки зрения

была осознана невозможность широкомасштабных мировых войн.

Первые образцы термоядерного оружия были созданы в СССР и США практически одновременно.

Хотя возможности американского производства и позволили США в конце 50-х годов добиться существенного роста мегатоннажа ядерного арсенала по сравнению с СССР, впоследствии этот разрыв был ликвидирован, и

фундаментом для этого явились достижения СССР в разработке первых термоядерных зарядов. Можно с уверенностью сказать, что если бы нам не удалось создать собственные образцы термоядерных зарядов или если бы этот

процесс существенно затянулся, США вернули бы себе ядерную монополию, и возможность СССР в военном противостоянии с США была бы сведена практически к нулю. Тогда история второй половины XX века могла быть

совершенно другой.

Создаваемые в условиях глубокой секретности конструкции водородных бомб в США и СССР основывались на действии одних и тех же физических законов, отталкивались от одинаковых тенденций развития оружия, поэтому

естественно, что во многом независимо друг от друга ученые Запада и Востока в конечном итоге приходили к близким результатам.

С июня 1946 года теоретические исследования возможности использования ядерной энергии легких элементов начали проводиться в Москве в Институте химической физики группой в составе С.П. Дьякова и А.С. Компанейца

под руководством Я.Б. Зельдовича. С 1948 года к решению данной проблемы присоединилась группа И.Е. Тамма, в которой работал А.Д. Сахаров.

Осенью 1948 года А.Д. Сахаров независимо от Э. Теллера приходит к идее гетерогенной схемы с чередующимися слоями из дейтерия и U-238, т.е. к схеме аналогичной схеме «будильника». Лежащий в ее основе принцип

ионизационного сжатия термоядерного горючего называют «сахаризацией» («первая идея»).

В конце 1948 года В.Л. Гинзбург предложил использовать в качестве термоядерного горючего дейтерид Li6D («вторая идея»).

По указанию Б.Л.Ванникова 8 мая 1949 года Ю.Б. Харитон подготовил заключение по предложению И.Е.Тамма, отметив, что основная идея предложения А.Д. Сахарова «чрезвычайно остроумна и физически наглядна», поддержал

работы по «слойке».

С этого времени работы над водородной бомбой в СССР фактически проходили уже по двум различным направлениям: группа, руководимая Я.Б. Зельдовичем, по-прежнему рассматривала возможность осуществления ядерной

детонации в дейтерии, группа И.Е. Тамма начала изучение систем со слоями из урана и термоядерного горючего. Водородная бомба типа Super получила индекс РДС-6т, а водородная бомба слоеной конфигурации –

индекс РДС-6с.

Идея «слойки» и идея применения дейтерида лития-6 – «первая» и «вторая» идеи по терминологии «Воспоминаний» А.Д. Сахарова, и стали теми ключевыми идеями, которые в дальнейшем были положены в основу

разработки первой советской водородной бомбы РДС-6с. Однако, несмотря на ясность исходных физических идей «слойки», сформулированных в 1948 году, путь создания на их основе реалистичной конструкции не был

простым.

26 февраля 1950 года Совет Министров СССР принял Постановление № 827-808 «О работах по созданию РДС-6», которое обязывало Первое главное управление, Лабораторию № 2 АН СССР и КБ-11 провести

расчетно-теоретические, экспериментальные и конструкторские работы по созданию изделия РДС-6с («Слойка») и РДС-6т («Труба»). В первую очередь должно было быть создано изделие РДС-6с с тротиловым эквивалентом 1

млн т. и с весом до 5 т.

Был установлен срок изготовления 1-го экземпляра изделия РДС-6с – 1954 год.

Научным руководителем работ по созданию изделий РДС-6с и РДС-6т был назначен Ю. Б. Харитон, его заместителями И.Е. Тамм и Я.Б. Зельдович.

Постановлением Совета Министров СССР от 28 февраля 1950 года работы над водородной бомбой были сосредоточены в КБ-11. В соответствии с этим постановлением группа И.Е. Тамма была направлена в 1950 году на

постоянную работу в Арзамас-16. В тот же день было принято Постановление СМ СССР № 828-304 «Об организации производства трития». Вскоре были приняты постановления СМ СССР об организации производства дейтерида

лития-6 и строительство специализированного реактора по наработке трития.

В Челябинске-65 было налажено производство трития и других специальных изотопов. В 1951 году был выведен на проектную мощность 50 МВт реактор АИ. Несколько позднее наработка трития была организована в

тяжеловодных реакторах, первым из которых был реактор ОК-180. Наработанный тритий выделялся из литиевых мишеней в вакуумной печи и очищался химическим методом

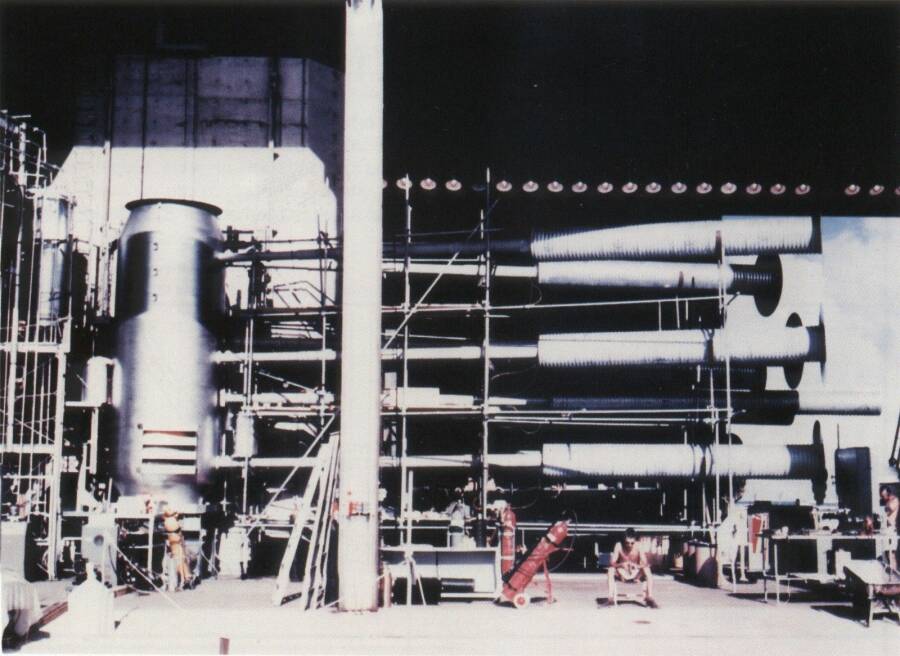

Разработанный в 1950–1953 гг. в КБ-11 термоядерный заряд РДС-6с, явившийся первым термоядерным зарядом СССР, представлял собой сферическую систему из слоев урана и термоядерного горючего, окруженных химическим

взрывчатым веществом. Для увеличения энерговыделения заряда в его конструкции был использован тритий.

Громадных усилий с участием большого количества людей и больших материальных затрат требовали производство входящих в изделие веществ, другие производственные и технологические работы.

Особую роль во всей подготовке к испытаниям первого термоядерного играли теоретические группы. Их задачей был выбор основных направлений разработки изделий, оценки и общетеоретические работы, относящиеся к

процессу взрыва, выбор вариантов изделий и курирование конкретных расчетов процессов взрыва в различных вариантах. Эти расчеты проводились численными методами, в те годы – в специальных математических группах,

созданных при некоторых научно-исследовательских институтах.

Теоретические группы также играли важную роль в определении задач, анализе результатов, обсуждении и координации почти всех перечисленных направлений работ других подразделений объекта и привлеченных

организаций».

Общее руководство работами над РДС-6с осуществлялось И.В. Курчатовым. Главным конструктором и непосредственным руководителем работ был Ю.Б. Харитон.

К апрелю 1953 года все элементы термоядерного заряда РДС-6с были отработаны.

Испытание РДС-6с на Семипалатинском полигоне было четвертым по счету; США к началу 1953 года провели уже 34 ядерных испытания. Для обеспечения безопасности населения Правительством СССР были приняты чрезвычайные

меры. Из зоны возможного радиоактивного загрязнения было выселено 2250 человек и вывезено 44068 голов скота.

Руководил испытаниями, как и в прежние годы И.В. Курчатов. К работам на полигоне были привлечены лучшие ученые и специалисты нашей страны. На Семипалатинском полигоне широким фронтом шла подготовка опытного поля

– участка, где располагались различные сооружения, постройки, техника и другие объекты для изучения различных аспектов воздействия взрыва.

Сигнал на подрыв РДС-6с был подан в 7.30 утра 12 августа 1953 года. Горизонт озарила ярчайшая вспышка, которая слепила глаза даже через тёмные очки. Необычные явления, сопутствующие развитию взрыва, многие

наблюдатели фиксировали очень тщательно, а затем передали свои записи И.В. Курчатову. Вот что можно в них прочитать:

«Явление наблюдал 12 августа с.г. с аэродрома в пункте «М», в 65-ти км от места взрыва. Ровно в 7 час. 30 мин. утра на горизонте в стороне «Поля» вспыхнул яркий белый ослепительный свет, который, несмотря на

имевшиеся затемнённые очки, заставил меня на миг закрыть глаза. Ослепительная вспышка мгновенно превратилась в огромную бушующую и с каждой секундой увеличивающуюся на горизонте огненную массу. Высоко над

горизонтом появился шар красно-оранжевого цвета, который взорвался, и на его месте образовалось плотное белое облако, имеющее форму гриба, которое, однако, в вершине сравнительно долго (около 15-20 минут)

сохраняло оранжевую окраску…

Далее это облако стало менять свою форму под действием ветра и скрылось за тучами в 12 часов в юго-западном направлении… Огненный полушар всплыл, образуя светящуюся головку «гриба» на толстой тёмной ножке.

Головка гриба, расширяясь, плавно поднималась, ножка при этом утоньшалась, особенно в верхней своей части, примыкающей к головке; головка быстро гасла и стала тёмной… Резко бросалось в глаза быстрое движение во

всей массе облака… На верхней части головки появилось белое облако, а из верхней части ножки (пылевого столба), примыкающей к головке, начало формироваться облако в виде расширяющегося вниз конуса (юбки)… Общее

впечатление от взрыва очень сильное. В боевых условиях, несомненно, взрыв морально подействует на людей, которые будут его наблюдать со стороны. В жизни я много видел разрывов и взрывов, но этот взрыв не имеет с

ними ничего общего и не может с чем-либо быть сравним. Незабываемы также мои впечатления о тех разрушениях на значительных расстояниях от эпицентра взрыва, которые я наблюдал, объезжая полигон после события».

Успешное испытание РДС-6с 12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне полностью подтвердило физические и конструкторские принципы этого типа водородной бомбы, а также метод расчета. Измеренный различными

методами полный тротиловый эквивалент равнялся 400 кт и в пределах точности измерений совпал с расчетной мощностью.

«Сводный отчет по испытанию изделия РДС-6с» был написан Я.Б. Зельдовичем и подписан И.В. Курчатовым, Ю.Б. Харитоном, Я.Б. Зельдовичем, Е.И. Забабахиным и В.С. Комельковым 9 сентября 1953 года.

Работы по РДС-6с имели продолжение. 6 ноября 1955 года в СССР был успешно испытан заряд РДС-27, который представлял собой модернизацию РДС-6с на основе использования исключительно дейтерида лития (без

использования трития). Энерговыделение заряда составило 250 кт, что было в 1,6 раза меньше энерговыделения РДС-6с. По своим конструкционным качествам это было реальное оружие, а его испытание производилось в

составе авиабомбы, сброшенной с самолета.

Ученые-физики из Комиссии по атомной энергии США составили в этой связи доклад, который был представлен президенту. Суть этого документа состоял в том, что Советский Союз произвел «на высоком техническом уровне

водородный взрыв» и оказался в некотором отношении впереди. Авторы доклада констатировали: «СССР уже осуществил кое-что из того, что США надеялись получить в результате опытов, назначенных на весну 1954 года».

Лауреат Нобелевской премии, руководитель первого теоретического отдела в Лос-Аламосе Г. Бете вполне искренне написал: «Я не знаю, как они его сделали. Поразительно, что они смогли его осуществить».

Какие же уроки можно извлечь из тех событий, которые привели к первому (и чрезвычайно успешному) испытанию первой термоядерной атомной бомбы в 1953 году?

- во-первых, это урок целенаправленной рациональной организации всех работ по атомной проблеме;

- во-вторых, это урок того, как надо привлекать всю интеллектуальную мощь страны для выполнения государственной задачи;

- в-третьих, это пример того, как необходимо реагировать на прорыв в научной сфере, имеющий колоссальное оборонное значение;

- в-четвертых, это был первый пример создания оружия сдерживания, основанного на самых передовых технологиях, определяемых достижениями фундаментальной науки.

Особое положение РДС-6с, как крупного события в развитии ядерной оружейной программы нашего государства, состоит в том, что эта разработка лежит на пересечении развития различных идей, определивших облик ядерных

и термоядерных зарядов разных государств. С одной стороны, эта разработка сконцентрировала в себе основные принципы проектирования ядерного оружия, известных в то время, объединив их с идеей бустинга, а с другой

стороны, РДС-6с оказала принципиальное, если не основополагающее, влияние на создание РДС-37 и тем самым вообще на облик термоядерного арсенала нашей страны. Успешные идеи, взятые из конструкции РДС-6с, оказали

длительное влияние на разработку термоядерного оружия в нашей стране.

Работа создателей первой водородной бомбы, в том числе и сотрудников КБ-11, была высоко оценена советским правительством. 25 августа 1953 года министру среднего машиностроения В.А. Малышеву были направлены списки

работников КБ-11, представляемых к награждению. Всего 753 человека.