Судьба российских реформаторов нелегка: народ их не любит, коллеги критикуют, пресса относится с подозрением. В отставку или в мир иной они уходят, провожаемые бранью, и только через много лет потомки воздают им должное. Так было и с военным министром Российской Империи Дмитрием Алексеевичем Милютиным, которому 10 июля исполняется 200 лет.

В канун юбилея Дмитрия Алексеевича в Новодевичьем монастыре силами Российского военно-исторического общества с подачи «Российской газеты» и журнала «Родина» восстановили его надгробие, уничтоженное в 1930-е годы.

Идущее сегодня преобразование российской армии, обусловленное глобальными вызовами, невозможно без осмысления опыта прошлых реформ – в том числе и тех, что в течение 20 лет проводились под руководством Дмитрия Милютина (в числе других комплексных реформ Александра II).

Осознание необходимости

Все преобразователи делятся на две категории: одни, уже достигнув вершин власти, под давлением обстоятельств приходят к выводу, что «так жить нельзя». Другие же вынашивают свои убеждения с детства и планомерно идут к ним, до поры не открывая своих намерений. Милютин, без сомнения, принадлежит ко вторым.

Его мать была сестрой видного сановника николаевской эпохи Петра Дмитриевича Киселева, тоже слывшего реформатором. Отец, небогатый помещик, собрал большую библиотеку, и Дмитрий ещё в детстве прочёл множество книг, в том числе по русской истории. Он был старшим из пяти детей, которым родители изо всех сил старались дать не только образование, но и нравственное развитие.

Позже, рекомендуя Милютина на должность министра, фельдмаршал Барятинский писал о нём царю: «Человек честный, неуёмного рвения, усидчивости ни с чем не сравнимой… всегда осторожный, деловитый, благородно-нравственный, далёкий от всяких личных видов, совершенно бескорыстный и чуждый всякой зависти».

В 13 лет его вместе с братьями отдали в Благородный пансион при Московском университете. Там Дмитрий увлёкся математикой, издал – в 16 лет! – первую научную работу и завершил учёбу круглым отличником. Недолго послужив простым солдатом – правда, в столичной гвардейской части, – он был принят в военную академию и уже через год окончил её, тоже с отличными результатами.

После службы в штабе гвардии его отправили «понюхать пороху» на Кавказ, где он принял участие в осаде аула Ахульго, где скрывался Шамиль, и был ранен пулей в плечо. На Кавказе он пробыл шесть лет, продолжая между боями с горцами заниматься научной работой. По возвращении в Петербург Милютин стал профессором Военной академии и советником военного министра.

Его книга по истории Итальянского похода Суворова привлекла внимание самого Николая I – по его настоянию автора наградили почетной Демидовской премией. К тому времени Милютин был уже отцом семейства, женившись на генеральской дочери Наталье Понсет. У них родились четыре дочери и сын Алексей, которого все ругали за несхожесть с отцом: его, ставшего позже курским губернатором, интересовали только карты (отнюдь не штабные) и лошади.

Первая попытка

Дмитрий Алексеевич живо интересовался политикой и понимал, что Россия неизбежно и очень скоро столкнётся с европейскими державами. Понимал и то, что русская армия, занятая в основном парадами и сельскохозяйственными работами, не готова к будущей войне. Уже тогда он начал разрабатывать планы военных реформ, хотя ни министр Василий Долгоруков, ни сам царь не собирались прислушиваться к его советам.

Ситуация изменилась после проигранной Крымской войны и восшествия на престол нового императора. Александр II сразу же упразднил военные поселения и создал комиссию по разработке военных улучшений, в которую вошёл и Милютин.

В 1856 году он подал записку о необходимых реформах, смотря в корень: для улучшения боеспособности армии он рекомендовал отменить крепостное право и приблизиться в политическом устройстве к «передовым странам» – то есть ввести конституцию. Понятно, что это было слишком и для молодого царя, и для нового военного министра, старика Николая Сухозанета, который потребовал увольнения дерзкого советника. Милютина опять послали на Кавказ, где он в качестве начальника штаба Кавказской армии отомстил Шамилю: в 1859 году имам был взят в плен в ауле Гуниб.

Реформы в армии буксовали, и Дмитрия Алексеевича вернули в столицу, назначив товарищем (то есть заместителем) министра, а в 1861 году, после предсказанной им отмены крепостного права – министром, и эту должность он занимал в течение следующих двадцати лет. Немалую роль в этом сыграла тётка царя великая княгиня Елена Павловна, в кружке которой Милютин был частым гостем.

Получив от царя карт-бланш на самые решительные меры, он взялся за преобразование армии.

Идеология и практика военной реформы

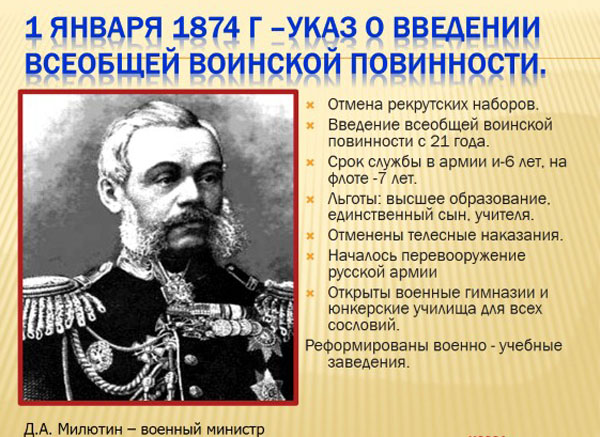

Первой и главной его задачей стало создание массовой армии, небольшой в мирное время и быстро увеличивающейся во время войны. Это было возможно только при наличии обученного резерва, для чего требовалось радикальное сокращение срока службы в армии. Стараниями министра строк службы был сокращен с 25 лет до 15 – шесть (на флоте – семь) на действительной службе и девять в запасе. В 1874 году устаревшие и тяготившие общество рекрутские наборы были заменены всеобщей воинской обязанностью. Отныне призыву подлежали все мужчины, достигшие 21 года – правда, не поголовно, а по жребию.

Милютин считал, что солдаты, не говоря уже об офицерах, должны быть грамотными. До него 80% солдат не умели читать и писать, но благодаря его реформам эта доля сократилась до 40%. В частях были созданы школы и курсы, выпускались книги и журналы специально для солдатского чтения. Офицеров, тоже зачастую полуграмотных, стали готовить в военных гимназиях, а в 1864 году министр учредил юнкерские училища.

Создал он и военно-юридическую академию для борьбы с частыми в армии беззакониями. Для той же цели были отменены жестокие наказания солдат – розги, шпицрутены, кандалы, легендарный «прогон сквозь строй».

Не мог он обойти вниманием и военную медицину – по рекомендациям великого хирурга Н.И. Пирогова были реорганизованы больничное и санитарное дело в войсках, открылись первые курсы медсестёр.

Другим важным направлением реформы стала перестройка военной промышленности. Многие предлагали закупать новейшее вооружение за рубежом, но Милютин решительно возразил: нужно создавать собственное производство, чтобы в случае войны не зависеть от возможного противника. У США – едва ли не единственной после Крымской войны дружественной нам страны – был куплен патент на новую нарезную винтовку, которую стали производить на тульских заводах. В Москве и Петербурге начали делать первые стальные пушки, по числу которых Россия скоро догнала Францию.

Военные заводы, построенные на казённые средства, становились «локомотивами» для развития промышленности в целом: эту закономерность российской «оборонки» первым заметил и использовал именно Милютин. Он всячески поощрял строительство железных дорог, по которым среди прочего перевозились и военные грузы.

Укрепление армии он считал не самоцелью, а составной частью развития экономики и страны вообще. Истинный патриот, он мечтал видеть Россию не только могучей в военном отношении, но богатой и свободной, защищаемой своими гражданами не из страха, а из любви.

Милютин изменил и систему управления войсками – был создан Генеральный штаб, а место корпусов заняли 15 военных округов, обладавших определённой самостоятельностью.

Консерваторы в армии и при дворе не раз пытались оспорить его нововведения, но ради дела министр, обычно вежливый и мягкий, был готов на крутые меры. Морской министр Николай Краббе рассказывал, как проходило заседание Государственного совета по обсуждению нового закона о воинской повинности: «Сегодня Дмитрий Алексеевич был неузнаваем. Он не ожидал нападений, а сам бросался на противника, да так, что вчуже было жутко. Зубами в глотку и через хребет. Совсем лев. Наши старички разъехались перепуганными».

Реформы Милютина достойно прошли проверку во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Всего за четыре недели русская армия была полностью отмобилизована, а через 42 дня готова к дальнему походу. До конца 1877 года министр находился на фронте, давая военачальникам советы. «Вот он новый солдат, — с гордостью говорил он, — старый без офицеров умирал бы, а эти сами знают, куда им броситься. У этих почин!» Многое его не устраивало, но он утешал себя тем, что реформы пока далеки от завершения. После заключения мирного договора Александр II возвёл министра в графское достоинство и наградил орденом Святого Георгия.

Финал… и продолжение

Но после убийства царя народовольцами его преемник Александр III начал свёртывание военных и других реформ. На другой день после опубликования в апреле 1881 года царского манифеста «О незыблемости самодержавия» Милютин подал в отставку вместе с другими либеральными министрами. Вместе с женой он уехал в крымское имение Симеиз, откуда с тех пор почти не выезжал – даже когда его в 1898 году наградили званием генерал-фельдмаршала.

Не одобряя новую политику, он писал: «Мы оказались стадом баранов, которое бежит туда, куда бежит первый баран. Вот что грустно».

На пенсии Дмитрий Алексеевич работал так же напряжённо, как и прежде – из-под его пера вышли семь томов воспоминаний и пять томов дневников, ставших ценнейшим источником по истории второй половины XIX века.

Он умер в январе 1912 года, всего на два дня пережив любимую жену и немного не дожив до своего столетия. Незадолго до смерти он сокрушался на страницах дневника, что Россия идёт не туда, что, оттягивая неотложные реформы, власть невольно приближает революцию. Так и случилось всего через пять лет после его кончины; надолго позабыли и самого фельдмаршала. И даже надгробие в Новодевичьем мимоходом разрушили в 30-е годы.

А вот милютинскую идеологию военных реформ не забыли: её легко узнать в практике советского государственного и военного строительства – тех же 30-х годов. Именно тогда замыслы реформатора XIX века оказались востребованы, развиты и реализованы в полном объёме и совершенстве.

Читайте также:

Полина Яковлева. Раша и медведь, или «Мими-мишное» мягкое оружие России

Иван Зацарин. Так ковались перемоги. К 357-летию Конотопской битвы

Анатолий Вассерман. Кому нужен миф о том, что «нацизм и коммунизм – почти одно и то же»

Иван Зацарин. Завоевания демократии. К 170-летию аннексии Калифорнии

Дмитрий Михайличенко. Марийцы. Часть 1: жизнь меж двух огней

Иван Зацарин. Первая победа русской контрреволюции. К 98-летию мятежа левых эсеров

Вадим Эрлихман. Академик Павлов: любимый антисоветчик Советской власти

Иван Зацарин. Он тоже любил селфи с хозяевами. К 75-летию ареста Степана Бандеры

Полина Яковлева. Чуваши. Часть 2: Верные союзники Руси от Ивана Грозного до наших дней

Иван Зацарин. Тевтонцев больше не будет. К 70-летию переименования Кёнигсберга

Причины и предпосылки реформы

Реформирование армии проводилось в рамках «Великих реформ» российского императора Александра 2. Ему в наследство от отца Николая 1 досталось множество проблем, которые требовали незамедлительного решения.

«Великие реформы» — существенные преобразования, которые осуществлялись в 1860-е—1870-е годы во всех сферах жизни государства и общества. К ним относятся отмена крепостного права, изменение судебной системы, земская реформа и ряд других.

Главной причиной преобразований в армии стало сокрушительное поражение Российской империи в Крымской войне (1853—1856). Борьбу с турками Николай I начал с целью укрепления своего влияния на Балканах. Союзниками Османской империи выступили крупнейшие европейские игроки — Великобритания и Франция. Война наглядно показала отсталость России в военно-техническом деле.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Пример 1

В российском флоте преобладали парусные суда, в то время как союзный флот был укомплектован кораблями с паровыми двигателями. Российские солдаты были оснащены устаревшим гладкоствольным оружием, а европейцы использовали более эффективное нарезное оружие.

В феврале 1855 года Николай I скончался. Заканчивать Крымскую войну пришлось его сыну Александру II. В марте 1856 им был подписан Парижский мирный договор. В этом документе были зафиксированы последствия поражения России в войне с Османской империей и ее союзниками.

В 1861 году император назначил военным министром прогрессивно настроенного и очень образованного человека — Дмитрия Милютина. Именно он стал главным идейным вдохновителем и организатором преобразований в российской армии.

Примечание 1

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912) — выдающийся российский государственный деятель. Воевал в армии на Кавказе, был профессором Военной императорской академии. С 1861 по 1881 бессменно возглавлял Военное министерство.

Источник: encyclopedia.mil.ru

По поручению императора еще в самом начале своего пребывания на посту Милютин предоставил доклад, в котором указал на бедственное положение дел в российской армии.

Причины проведения военных реформ:

- Потребность в создании системы контроля над средствами, которые казна тратит на армию.

- Необходимость упразднения рекрутских наборов для повышения качества подготовки солдат.

- Обеспечение более эффективного кадрового обучения высшего военного состава, так как на тот момент более 70% офицеров не имели соответствующего образования.

- Улучшение военно-технического оснащения армии и повышение качества ее организационного руководства.

- Сокращение расходов на армию.

Милютин указывал на необходимость грамотного распределения солдат между резервными и регулярными войсками. Предполагалось увеличить резерв и уменьшить регулярный состав. Это приводило к значительной экономии средств. В случае войны была возможность в кратчайшие сроки призвать солдат из резерва.

Цели

Главная цель военных реформ в период правления Александра 2 — это необходимость устранения отставания российских вооруженных сил от западноевропейских армий.

Для решения этой глобальной цели необходимо было выполнить ряд задач.

Задачи:

- реформирование системы управления армией;

- изменение структуры вооруженных сил;

- улучшение образовательной подготовки высшего офицерского состава;

- обеспечение армии новым высокотехнологичным оружием;

- сокращение срока воинской службы.

Содержание

Первые изменения начались сразу после прихода Александра 2 к власти. Он на три года приостановил рекрутский набор и ликвидировал военные поселения.

Военные поселения — созданные еще при Александре 1 поселения, жители которых должны были сочетать службу в армии с сельскохозяйственным трудом. Просуществовали с 1816 по 1857.

В военных поселениях часто вспыхивали бунты. Как организационная форма устройства войска они доказали свою неэффективность. Отмена военных поселений была воспринята обществом с большим одобрением.

Организационные изменения

Основные преобразования в армии проходили с 1862 года до конца 1870-х гг. Одной из наиболее важных задач было устранение ее чрезмерной централизации. С этой целью создавалась военно-окружная система.

В начале проведения реформы были созданы Варшавский, Виленский и Киевский военные округа. В дальнейшем число округов было увеличено до 15. Командующий округом был главным начальником в своем регионе по всем военным вопросам.

Для уменьшения бюрократизации реформировался численный состав Военного министерства, который сократился на 934 человека. Упразднялись многие отделы, упрощался документооборот.

Следующим этапом стало снижение количества воинских частей, которое происходило в 1864—1869 гг. Часть воинских подразделений были переведены в резерв. Это позволило не перегружать бюджет содержанием большого количества солдат в регулярной армии.

Примечание 2

Срок мобилизации резервов был ускорен до 50 дней. Ранее мобилизация происходила крайне медленно и могла растянуться на долгие месяцы.

В этот же период был создан Военный суд и Военная прокуратура, что обеспечило демократизацию и либерализацию положения военных в армии. Это дало возможность оперативно рассматривать жалобы солдат на руководящий офицерский состав.

Военно-судебная система состояла из трех инстанций:

- полковой суд;

- военно-окружной суд;

- главный военный суд.

Примечание 3

Для подготовки специалистов в области военной юриспруденции в 1867 году в Санкт-Петербурге была учреждена Военно-юридическая академия. Среди ее преподавателей были ведущие юристы того времени: Константин Кавелин, Николай Неклюдов и другие.

После отмены крепостного права появилась необходимость ликвидировать рекрутские наборы в армию. Рекрутчина была одной из наиболее тяжелых повинностей крестьян, вызывавшая постоянное недовольство в народе.

Рекрутчина — система принудительного комплектования армии через набор рекрутов, введенная Петром I. Первоначально рекруты набирались в армию пожизненно. При Екатерине II срок службы сократился до 25 лет, при Николае I — до 20.

На основании нового воинского устава от 1 января 1874 года вместо рекрутчины вводилась всеобщая воинская повинность.

Основные положения устава:

- Военная служба объявлялась всесословной.

- Призыву подлежали все мужчины, достигшие 21 года.

- Значительно сокращались сроки службы.

- Для некоторых категорий граждан вводились определенные льготы.

Сроки воинской службы:

- В сухопутных войсках — 6 лет действительной службы и 9 лет в запасе.

- На флоте — 7 лет действительной службы и 3 года в запасе.

Перечень лиц, которые не подлежали призыву:

- один сын у родителей;

- единственный кормилец в семье;

- священнослужители;

- представители некоторых национальных меньшинств.

Технологические нововведения

Помимо организационных изменений в армии требовалось провести и серьезную техническую модернизацию. Принципиальным изменением был переход с гладкоствольного на нарезное оружие.

Нарезное оружие — огнестрельное оружие, канал ствола которого имеет нарезы. Они придают пуле или снаряду вращательную траекторию. Это обеспечивает устойчивость траектории снаряда, дальность полета и кучность стрельбы.

Пехота перевооружалась капсюльными винтовками. В 1868 году на вооружение поступила винтовка Бердана американского производства. Российские изобретатели внесли в нее ряд усовершенствований, после чего она стала использоваться в модифицированном виде. Простые солдаты прозвали это оружие «берданками».

С 1870 года артиллерийские бригады стали снабжаться «картечницами Гатлинга». Это многоствольное скорострельное оружие, использовавшееся американской армией. Российский инженер Владимир Барановский сделал облегченную и более скорострельную модель данного оружия. Его изобретение получило название «Пушка Барановского».

Источник: museum.goz.ru

С 1861 года в России началось создание броненосных кораблей. Первоначально это были только суда, выполнявшие функции береговой охраны. В 1869-1872 гг. по проекту контр-адмирала Андрея Попова был построен первый в российской истории полноценный броненосец. В 1872 году он был спущен на воду и получил наименование «Петр Великий».

Источник: military.wikireading.ru

Примечание 4

К новой войне с турками (1877—1878) российская армия была уже полностью оснащена современным оружием.

Военное образование

Важной составляющей комплекса военных реформ стало изменение системы военного образования.

Основные мероприятия:

- создание сети солдатских школ, военных и юнкерских училищ;

- открытие доступа в юнкерские училища представителям всех сословий;

- учреждение новых уставов и учебных программ;

- выпуск современных военных пособий;

- нацеленность обучения на связь с практическим военным делом.

Юнкерские училища были предназначены для подготовки нижних чинов пехоты и кавалерии. Обучение в них длилось два года. Они создавались во вновь образованных военных округах. Первым в 1864 году было создано Виленское военное училище. Окончившим курс выпускникам присваивались звания подпрапорщиков, подхорунжих и эстандарт-юнкеров.

Преобразования происходили и в высших учебных заведениях. Артиллерийская и Инженерная академии были выведены из подчинения Главному управлению военно-учебных заведений. Теперь они стали находиться в подчинении артиллерийского и инженерного ведомства. Курсы программ приобретали более специализированный и практический характер.

В 1877 году на базе Высших офицерских курсов при Морском кадетском корпусе была учреждена Морская академия. Позже в ней были учреждены три отделения — механическое, кораблестроительное и гидрографическое.

Новая униформа

Изменения коснулись и униформы, которая стала более удобной и практичной, но при этом сохраняла свой красивый вид.

Главные нововведения:

- Неудобные мундиры наподобие фраков были заменены на мундиры, расширяющиеся в нижней части в виде купола.

- Воротники у мундиров были значительно укорочены и расширены.

- В качестве верхней одежды стали использоваться просторные и теплые шинели, снабженные теплым воротником, полностью закрывающим уши.

- В качестве зимнего элемента одежды появился удобный и практичный башлык.

- Солдатская ноша стала менее тяжелой за счет облегчения ранцев и уменьшения размеров ремней к ним.

Источник: museumvk.ru

Плюсы и минусы

Военные реформы Александра 2 считают одной из его главных удач.

Основные положительные итоги:

- Модернизация армии по лучшим мировым стандартам.

- Создание более эффективной системы управления армией.

- Повышение мобильности вооруженных сил.

- Уменьшение государственных военных расходов.

- Ликвидация архаичной рекрутской повинности.

- Улучшение системы военного образования.

- Отказ от жестоких телесных наказаний.

- Повышение престижа армии.

К недостаткам можно отнести следующие моменты:

- Введение всеобщей воинской повинности увеличивало количество призываемых на службу граждан, что приводило к массовому недовольству.

- Офицерский корпус, несмотря на некоторую демократизацию, оставался полностью дворянским, что свидетельствовало о сохранении пережитков сословного общества.

- Введение военных судов не обеспечивало полностью защиту низшего сословия от рукоприкладства офицеров.

- Не удалось полостью победить коррупцию и казнокрадство в армии.

Последствия

Военная реформа Александра 2 была прогрессивной и своевременной. В результате ее проведения в России была создана армия нового типа. Это позволило одержать победу в Русско-Турецкой войне 1877—1878 гг. и поднять международный авторитет страны.

Численность армии сократилась на 40 %, но при этом она стала более эффективной и мобильной. Это позволило значительно экономить казенные средства на военные нужды. Улучшилось положение солдат за счет более эффективного снабжения армии, появления удобного обмундирования, отмены телесных наказаний.

В 1856 году завершилась Крымская война, после которой стала очевидна необходимость модернизации русской армии. Нельзя сказать, что русская армия николаевской эпохи была плоха, — напротив, она была образцовой в плане выучки солдат, дисциплины, стойкости войск, готовности их к самым тяжелым испытаниям. Неслучайно само понятие «николаевский солдат» стало пословицей и означало образец служения Отечеству, который, как полагают многие, так и не был превзойден.

В поисках нового облика

Достоинства николаевской армии одновременно были и ее недостатками. До начала реформ Александра II армия была по-настоящему профессиональной: бессрочная служба в XVIII — первой четверти XIX веков позволяла подготовить солдата, для которого армия была смыслом его жизни, профессионала, идеально разбирающегося в тонкостях военной службы, а железная дисциплина, введенная в войсках при Павле I и поддерживающаяся при императорах Александре I и Николае I, была гарантией того, что приказ исполнялся беспрекословно. Неслучайно именно в армии Николай I, как и все абсолютные монархи, видел образец общественного устройства — и армия оправдывала все надежды русского государства.

Николай I

Изображение: Франц Крюгер

Обратной стороной профессионализма становилась длительная подготовка новобранцев, сложность с развертыванием большой армии в случае войны, вынужденные затраты на ее содержание в мирное время. Это ложилось на бюджет государства тяжелым грузом.

Система комплектования и обучения рекрутской армии изначально была создана под формат относительно малочисленных профессиональных армий европейских государств XVIII века. Чтобы уменьшить военный бюджет, были предприняты попытки создания военных поселений, которые позволяли содержать армию большей численности, чем стандартная регулярная, и тратить на ее содержание меньшие суммы. Военные поселения просуществовали вплоть до 1857 года и были достаточно эффективны.

Другим способом было ускорение ротации солдат в регулярной армии. В 1834 году была введена система бессрочных отпусков для солдат, отслуживших 20 лет, а с 1851 года этот срок был сокращен до 15 лет. Это позволяло в случае необходимости призвать солдат, которые прошли долгосрочную подготовку, однако все же не обеспечивало достаточного числа для пополнения войск и развертывания новых частей. Большое внимание уделялось системе военных кантонистов — детей солдат, которые, принадлежа к военному сословию, были обязаны служить. Они с детства получали хорошее военное обучение и образование, из них вырастали отличные унтер-офицеры. Подготовка офицеров была меньшей проблемой, так как при Николае I предпринимались грандиозные усилия по созданию системы военного образования, что существенно повысило качество офицерского состава, а система, обязывавшая хотя бы несколько лет отслужить в армии почти каждого дворянина, позволяла иметь неплохие офицерские резервы, хотя эти офицеры обычно имели небольшой опыт службы.

Но всем было ясно, что с системой комплектации, восходящей к XVII веку, у русской армии нет перспектив в случае серьезной большой войны с европейскими армиями, которые в основном перешли на систему комплектования по призыву. Именно вопрос новой системы комплектования и стал одной из главных причин военной реформы Дмитрия Милютина. Надо сказать, что в области вооружения русская армия к середине XIX века шла практически на уровне других европейских государств.

Перед Крымской войной только английская армия имела на вооружении более половины пехотных частей нарезные ружья «Энфилд». У французов только егеря, некоторые африканские батальоны и совсем небольшая часть пехотных полков были вооружены штуцером Тувенена, большая часть армии — гладкоствольными ружьями, как и в России. В Пруссии легкие батальоны (один в каждом пехотном полку) были вооружены новыми винтовками Дрейзе, остальные линейные войска имели переделанные гладкоствольные ружья. Так же обстояло дело и в России: стрелковые батальоны (один на дивизию) вооружались нарезным штуцерами, остальная армия — гладкоствольным пистонным мушкетом, по характеристикам не уступавшим французской модели.

Александр II

Фото: EeuHP / Wikipedia

Некоторое отставание, безусловно, было, но не носило системного характера и было связано с необходимостью содержания самой большой армии в мире. Как и остальные страны Европы, Россия достаточно быстро полностью перешла на нарезные ружья и артиллерию, при этом затратив большие средства на внедрение промежуточных образцов, так как в 1860-е годы прогресс вооружений ускорился многократно. Зато проблема комплектования была системной: рекрутские наборы идеально подходили для страны с преобладающим сельским населением.

Реформа военного ведомства

Реформы начали планировать еще в Крымскую войну. Осенью 1855 года была создана Комиссия для улучшений по воинской части, которую возглавил генерал Федор Васильевич Ридигер. Им была разработана целая серия мер усовершенствования обучения тактике и увеличения самостоятельности командиров корпусов и дивизий в принятии решений. Ридигер написал императору три докладные записки, в которых указывал на главные недостатки русской армии: излишнюю централизацию, отсутствие самостоятельности командиров и недостаточный уровень военного образования.

После коронации Александра II и завершения войны реформы были продолжены. Сокращался срок военной службы с 19 до 15 лет, на три года отменялись рекрутские наборы, армию сократили почти в два раза, а огромное ополчение, созданное в ходе войны, расформировали. Кантонисты освобождались от обязательной военной службы, а спустя два года учебные заведения кантонистов были преобразованы в военные начальные школы. В 1859 году решение об отмене рекрутских наборов было подтверждено на следующие три года, а срок службы был сокращен до 12 лет.

Дмитрий Милютин

Изображение: Витольд Муратов

В 1861 году военным министром был назначен Дмитрий Алексеевич Милютин, к тому времени зарекомендовавший себя хорошим военным теоретиком. Он был автором множества научных работ, профессором императорской военной академии, инициатором издания ежемесячного журнала «Военный сборник», имел опыт штабной деятельности вплоть до должности начальника штаба Кавказской армии. За свою работу он был награжден премией Академии наук. В 1853 году Милютин был назначен научным консультантом при военном министре. Именно Милютину было суждено провести одну из самых значительных в истории России военных реформ, подробный проект которых он подал императору же через 10 недель после назначения на пост министра.

Первый этап реформы касался системы управления войсками. Если ранее управление всей армией было строго централизовано, то теперь империя разделялась на военные округа, в которых назначались командующие, а им передавалось руководство всеми военными, организационными и хозяйственными вопросами на территории. Армии и корпуса, до этого бывшие высшей тактической единицей в мирное время, упразднили, а начальники дивизий получили больше прав в управлении своими войсками. Также предполагалось сократить армию мирного времени и обеспечить ее развертывание в военное время до величин, достаточных для ведения войн. С 1862 по 1867 год было образовано 15 военных округов, вся территория государства была охвачена новой системой управления. Каждый округ получил значительную часть прав, которыми располагало раньше лишь военное министерство. Вместо громоздких армий и корпусов николаевского времени основной тактической единицей становилась дивизия.

С 1862 по 1869 год была проведена кардинальная реформа военного министерства. Ранее структура министерства являлась продуктом минимум пятидесятилетней эволюции: структуры в его составе были разрозненными, система департаментов создавалась постепенно и была слишком бюрократизирована. Новое военное министерство было структурно унифицировано и проще организовано. Численность чиновников центрального аппарата сократилась до тысячи человек, а объемы бюрократических работ снизились на 45 процентов.

Впрочем, из-за стремления Милютина сохранить под своим контролем все процессы управления войсками не была проведена реформа Главного (генерального) штаба, которому досталась участь быть одним из подразделений военного министерства, в то время как опыт Пруссии показывал, что для армии полезнее разделять функции штабного и административно-хозяйственного управления и передавать первые генеральному штабу. В данном вопросе милютинские реформы следовали французскому образцу, который, как показала Франко-прусская война, оказался менее эффективным. Главный штаб в итоге был все-таки выделен из числа управлений военного министерства в 1865-1875 годах, но возможностей прусского «мозга армии» он так и не получил, а его функции оказались несколько расплывчатыми.

Милютин полагал, что численность армии мирного времени должна составлять 730 тысяч человек, а в военное время мобилизация должна была дать дополнительно 1 миллион 170 тысяч штыков. Структура армии мирного времени должна быть максимально приближена к армии военного времени, поэтому для пехотных батальонов были установлены три вида штатов: мирного времени (400 нижних чинов), усиленный (544 нижних чина) и военного времени (720 нижних чинов).

Реформы были приостановлены из-за начавшегося польского мятежа 1863 года. Военные угрозы со стороны поляков и европейских стран вынудили приостановить сокращение армии и увеличить ее численность до 1,1 миллиона к 1864 году. Впрочем, после восстановления порядка в Польше реформа продолжилась, как и сокращение кадровой армии, численность которой к 1871 году уменьшилась до 700 тысяч. Очень важно, что военное министерство бережно отнеслось к русской военной истории и, формируя новые полки, не стало создавать их как новосформированные части без прошлого и традиций, а пошло на восстановление расформированных ранее полков и присвоенных им отличий.

Система подготовки

Важной частью изменений была реформа военного образования. Ранее большая часть офицеров получали домашнее или гимназическое образование, а военное обучение проходили уже в полку или кадетском корпусе. С 1863 года устанавливалась система военных гимназий, дававших среднее образование. Курс наук в военных гимназиях был расширен по сравнению с кадетским корпусами, а уровень милитаризации существенно ослаблен. Милютин полагал, что офицер должен расти как всесторонне образованный гражданин, чья мысль не искажена непрерывной муштрой, а инициатива не задавлена установленными порядками. Для управления всей сферой военного образования в 1863 году в составе военного министерства было образовано Главное управление военно-учебных заведений. В структуре управления впервые в России начал работу педагогический комитет. Началась активная разработка и издание учебных пособий. В 1878 году на международной выставке в Париже Россия представила полный и систематизированный набор учебных пособий, которые стали использоваться и за рубежом. Это было серьезное признание достижений русской военной науки.

Идея реформирования военного образования была следующей: из прежних кадетских корпусов выделяются старшие классы, из которых формируются военные училища со сроком обучения два года (для артиллерии и инженерных войск — три года). Из младших классов формируются военные гимназии со сроком обучения шесть лет (а с 1873 года — семь лет), которые готовят своих учеников к поступлению в военные училища. Помимо этого, существовала упрощенная форма военного образования, состоявшая из военных прогимназий, сформированных из училищ военно-начальных школ (которые, в свою очередь, являлись наследниками системы военного обучения кантонистов), и юнкерских училищ, формирование которых началось в 1864 году, куда могли поступать как выпускники военных прогимназий, так и нижние чины, в том числе вольноопределяющиеся.

В результате с 1868 года производство в офицеры из нижних чинов за выслугу лет прекратилось, а стать офицером можно было лишь после курса военного или юнкерского училища. Основной поток офицеров в армию, начиная с этого времени, шел через более демократические по составу учащихся юнкерские училища. Однако уже к концу XIX века юнкерские училища подверглись критике из-за недостаточного уровня образования, и в 1911 году они были преобразованы в военные, а их программы усовершенствованы. Из числа прежних кадетских корпусов были сохранены только Пажеский корпус — привилегированное учебное заведение, в основном обучавшее русскую аристократию, и Финляндский, бывший частью системы военного образования Великого княжества Финляндского. Реформа военного образования оценивалась весьма неоднозначно, а ее недостатки стали очевидны уже к концу правления Александра II.

Чуть раньше прошла реформа военных академий. В 1855 году из офицерских классов артиллерийского училища были образованы артиллерийская и инженерная академии, которые в 1863 году уже при Милютине были выделены из состава академии Генерального штаба как Михайловская артиллерийская академия и Николаевская инженерная академия. Создание отдельных академий для «ученых» родов войск показывало возросшее внимание военного руководства к артиллерии и инженерным войскам, специфика которых требовала специализированного обучения. В это время большие достижения демонстрировала военная медицина и Медико-хирургическая академия, впоследствии ставшая Военно-медицинской академией. Развивалась и подготовка учительских кадров. В 1865 году при 2-й Петербургской гимназии открылись педагогические курсы для подготовки учителей военных гимназий.

Однако русскую армию уже в 1870-х годах ждала заключительная, главная часть военной реформы: переход на новую систему комплектования. О модернизации вооружения и о том, как реформированная армия прошла

Русско-турецкую войну 1877-1878 годов, мы расскажем в следующей публикации.

марина николаевна калугина

Эксперт по предмету «История России»

Задать вопрос автору статьи

Определение 1

Военная реформа Александра II – это реформа структуры военной организации в Российской империи, проведенная в 1870-е гг. Александром II.

Период правления Александра II называют «эпохой великих реформ», и военная реформа была одной из них.

Причины реформы

В 1853-1856 гг. Россия участвовала в Крымской войне, которая была ею проиграна и в дальнейшем отрицательно сказалась на общем состоянии империи, особенно в военной и экономической сферах. Стала очевидна техническая отсталость русской армии по сравнению с европейскими.

Александр понимал необходимость проведения реформ для обеспечения будущего страны. В 1861 г. Д. Милютин был назначен военным министром. Он в 1862 г. предоставил доклад для императора, в котором были прописаны основные проблемы армии:

- плохое распределение средств на содержание армии, ибо выделаются большие суммы, но боеспособность войска не повышается;

- рекрутские наборы, которые понижают качество армии;

- обучение рекрутов офицерами запаса, из-за чего отсутствовало адекватное разделение войск на действующие и резервные;

- недостаточное количество военных училищ, вследствие чего примерно 70% офицеров не имели военного образования;

- неразвитость сети государственных учреждений, осуществлявших контроль за призывом, оснащением армии и пр.;

- большое количество армии, часть которой находится в бездействии; необходимость увеличить резервные войск, тем самым уменьшив регулярные, а в случае военный действий будет возможность призвать резервные войска в сжатые сроки.

Цели реформы были следующие:

- создать армию с обученными резервами;

- усовершенствовать систему военного управления;

- улучшить подготовку офицеров;

- перевооружить войска новым оружием;

- ликвидировать отставание России от европейских армий.

Содержание реформы

Реформа проводилась несколько лет: первые изменения произошли в 1862 г. и продолжались до 1880-х гг. Данная реформа затронула абсолютно все сферы жизни военных – от структуры армии до нового устава и униформы.

«Военная реформа (Александр II)» 👇

Основными новшествами реформы были:

- увеличение сети военных учебных заведений: создание военных гимназий, юнкерских училищ и академий;

- введение новых уставов;

- отмена телесных наказаний в армии;

- учреждение 15 военных округов для улучшения управления армией;

- перевооружение войск нарезным стрелковым оружием и артиллерией;

- отмена рекрутской системы и замена ее всесословной воинской повинностью.

В 1862 г. были созданы первые военные округа (Варшавский, Киевский, Виленский), а в 1874 г. их количество дошло до 15. Согласно положению об округах, командующий округом считался полноценным и единым управляющим военными делами в регионе, тем самым создавалось единое централизованное руководство военными частями. Было подвергнуто изменениям военное министерство, штаб которого сократился на 327 человек, благодаря борьбе с бюрократизацией.

В 1864-1869 гг. было проведено сокращение частей и перевод солдат в резерв. Этим уменьшались затраты на армию в мирное время, но в случае военных действий это позволяло иметь резерв подготовленных солдат. На мобилизацию теперь уходило 50 дней, что раньше проходило в течение года.

Кроме того, была ликвидирована система рекрутского набора, а вместо него вводилась всесословная воинская обязанность. Все мужчины, начиная с 20 лет, были обязаны проходить военную службу (с 1888 г. призывной возраст сдвинулся до 21 года). Срок службы отныне составлял 6 лет для сухопутных войск и 7 лет – для морских. От службы освобождались некоторые слои населения – духовенство, сектанты, инородцы из Средней Азии, Кавказа, Казахстана, а также единственные сыновья/кормильцы в семье.

После прохождения службы большая часть уходила в запас, который составлял 3 года для флота и 9 лет для сухопутных войск.

Также были созданы Военный суд и Военная прокуратура. Суд делился на судебные инстанции: полковой, военно-окружной, главный военный суды. Во время войны функционировал главный полевой военный суд.

Изменениям подверглись не только управление и система набора, но и техническая сфера: гладкоствольное оружие заменили нарезным – в 1868 г. армия перевооружается винтовкой Бердана. Артиллерия была также полностью перевооружена в 1860-1870-х гг. – были приняты на вооружение более легкие и с лучшей скоростью и расстоянием стрельбы пушки, например, пушка Барановского или картечница Гатлинга). В 1869 г. был спущен со стапелей первый в России броненосец «Петр Первый», что считается началом замены парусников (бывших признаком отсталости России) на паровые судна.

Была изменена и униформа, что коснулось ее цвета, длины, формы отдельных частей обмундирования. Действия по изменению формы вызвали большую критику, поскольку считалось, что правительство придает слишком большое значение данным мероприятиям, которые не столь важны на самом деле.

Для совершенствования профессионального уровня военных была создана сеть военных училищ и академий, среди которых были Военно-юридическая академия (1867 г.), Морская академия (1877 г.).

Результаты реформы

Результаты реформы были следующие:

- сокращение численности армии на 40 %, что уменьшило выплаты на ее содержание;

- создание сети военных и юнкерских училищ, доступ в которые был открыт для представителей всех сословий;

- усовершенствование системы военного управления и централизация, повышение мобильности, достигнутая путем создания военных округов;

- ликвидация слабого и неэффективного рекрутского набора благодаря введению массового призыва;

- уменьшение численности бюрократии;

- перевооружение армии и флота способствовало повышению боеспособности войск;

- разработка и введение новых воинских законов и уставов, способствовала структуризации военной системы и обновлению правил, которые считались устаревшими.

Замечание 1

Таким образом Россия получила армию, которая могла самостоятельно и эффективно действовать. Реформа определенно имела положительное воздействие на состояние российской армии, поэтому она может считаться одним из важнейших преобразований, проведенных Александром II.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

Итоги Крымской войны 1853—1856 г.г. для Российской империи нельзя назвать утешительными. В состоянии кризиса пребывало все: власть, армия, общественное сознание. Правительству Александра II, принявшего власть в России, досталась незавидная доля, ему требовалось перекраивать на новый манер абсолютно всё. Исходя из горьких уроков Крымской войны стало ясно, что приоритетным направлением модификации должно стать оснащение армии новым вооружением и реорганизация самой структуры армии.

Замене подлежало слишком много конструкций, и каждое нововведение требовало немалой подготовки. Военный министр Российской империи Дмитрий Алексеевич Милютин, занимавший этот пост с 1861 года, взялся за преобразования в армии.

Сам автор военных реформ был не только преподавателем Императорской военной Академии и профессором, но и боевым офицером, он воевал на Кавказе, и прекрасно знал о проблемах армии изнутри. О необходимости кардинальных перемен в структуре и оснащении армии, профессор Милютин писал ещё до начала Крымской войны. Милютин имел тщательно проработанный план преобразования русской армии, обоснованный теоретически, а неудачи военных действий русской армии в Крымской войне, практически доказали необходимость масштабных преобразований и в вооружении, и в самой организации армии.

Военная реформа Милютина, проведённая в 1864 — 1868 году, касалась технической и организационной части армии.

Техническое перевооружение русской армии

В 1866 году члена Артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления полковника А.П. Горлова и делопроизводителя Оружейной комиссии поручика К.И. Гуниуса направили в США для выбора нового оружия для русской армии. Горлов и Гуниус обратили внимание на винтовку Бердана с откидным вперед-вверх затвором. Русские специалисты отнеслись к ней более критически и на заводе «Кольт» занялись существенной доработкой винтовки и её патрона. В результате появились 4,2-линейный патрон с цельнотянутой гильзой и винтовка с откидным затвором и внутренним линейно движущимся курком. В США эти винтовки называли «русскими», в России же – «системы Бердана», винтовку правильнее было бы назвать системой Горлова — Гуниуса. На вооружение винтовка «берданка» поступила под обозначением «стрелковая винтовка образца 1868 г.», к ней принят 4-х гранный штык. По своей конструкции и характеристикам винтовка «берданка»- 1870 г. оказалась одной из лучших для того времени.

К осени 1872 года существенно преобразовали Тульский оружейный завод, совершенствовались Ижевский и Сестрорецкий, обновлялись арсеналы. Станки для оружейного производства и инструменты приходилось покупать за рубежом.

В 1876 году было принято однозарядное 8-линейное (20,4-мм) нарезное крепостное ружье А. Гана, характерными чертами которого стал патрон с обычной мягкой или бронебойной пулей (железный сердечник со свинцовой рубашкой), откидной затвор типа Крнки, амортизатор приклада и секторный прицел.

Полковнику Горлову поручили улучшить систему картечницы Дж. Гатлинга с вращающимся блоком последовательно стреляющих стволов, выпущенной фирмой «Кольт». Результатом стала 10-ствольная система Гатлинга — Горлова под «бердановский» патрон, принятая на вооружение под названием «4,2-линейная скорострельная пушка». Выпуск её освоили на заводе Л. Нобеля в Петербурге. В это время фирма «Кольт» предлагала на рынке новые картечницы, по сути, присвоив горловские усовершенствования, что похоже на историю с «русской винтовкой Бердана». В 1873 году приняли менее громоздкую 6-ствольную картечницу Гатлинга, усовершенствованную русским инженером В.С. Барановским, служившим на заводе Нобеля. К картечницам в России впервые применили название «пулемёт».

Вопрос о скорострельном личном оружии стоял не менее остро, чем о винтовках. Русский флот несколько опередил армию, приняв в 1869 году вместе с винтовкой Баранова «4,5-линейный» (12-мм) револьвер системы француза Галана. Его отличала оригинальная система «саморазряжания» с помощью шарнирного рычага, сдвигавшего вперед ствол с барабаном. Револьверы заказывались фабрике Галана в Льеже, на вооружении состояли недолго: их сменил «Смит и Вессон» под более мощный патрон.

Его появление в России также связано с именем полковника А.П. Горлова и Юрьева, предложивших остановить выбор на новой модели фирмы «Смит и Вессон». Смит и Вессон оказались тогда в затруднительном положении и свои надежды удержаться на рынке связывали с револьвером калибра 44 под патрон центрального воспламенения с переломной рамкой и одновременной экстракцией гильз (патенты Доджа и Кинга). Русские специалисты потребовали внести в оружие и патрон ряд изменений. Выполнив их –– уж очень был нужен русский заказ, — владельцы фирмы обнаружили, что револьвер стал много лучше Позднее фирма «Смит и Вессон» продавала «русскую модель» на рынке, а патрон 44 «русский» долго оставался популярен в США.

В 1871 году на вооружение в России приняли 4,2-линейный (10,67 мм) револьвер с длиной ствола 8 дюймов, известный как «Смит и Вессон I образца». Одновременную экстракцию гильз он обеспечивал в более удобной форме, чем «Галан». Позже были приняты образцы 1872 года с длиной ствола 7 дюймов, шпорой на спусковой скобе и стопором экстрактора и 1880 года — со стволом в 6 дюймов. С 1871 по 1876 год Россия закупила у «Смит и Вессон» 250 тысяч револьверов. Револьверы II образца заказывали уже не только в США, но и в Германии: завод Людвига Леве в Берлине выпустил их около 100 000 штук. А «Смит и Вессон» III (1880 года) с 1886 по 1897 год выпускались уже Тульским оружейным заводом.

В артиллерии широкое распространение получила нарезная дульнозарядная пушка Маиевского 1857 года, в плане технологии производства похожая на пушки системы Дальгрена, но с «более совершенными обводами». Маиевский разработал интересную теорию расчёта давления пороховых газов при выстреле, что позволило очень точно рассчитать необходимую толщину стенок ствола в зависимости от удаления от казны. Пушка Маиевского получилась относительно легкой.

Проходили испытания и новые орудия скорострельной артиллерии. Именно тогда появилась пушка Барановского, ставшая прообразом всех полевых скорострельных орудий последующих эпох.

Итак, количественные изменения в оружейном деле перерастали в качественные, в военном деле начиналась революция. Разумеется, здесь играли роль и новые средства транспорта, и средства связи, и нововведения в экипировке и снабжении войск. Но основой коренных изменений в русской армии стали новое оружие и новая артиллерия.

Александр II под Плевной. Русско-турецкая война 1877 — 1878 г.г.

Организационные преобразования в русской армии 1864 г.

Территория Российской империи в 1864 году была разделена на 15 военных округов, каждый из которых возглавлял командующий, управлявший всеми войсками и военными учреждениями своего округа. Детально была проработана и отлажена система взаимодействия воинских соединений и оповещения, что улучшило управляемость армией.

С введением в России военных округов была ликвидирована излишняя централизация, заставлявшая подчиняться столичному центру, военному министру или царю. С созданием военных округов командование приблизилось к войскам. Военное министерство избавлялось от множества обязанностей, которые теперь выполняли командующие военными округами, и могло непосредственно заняться общим руководством военных действий и осуществлением контроля. На командующих военных округов возлагалось и наведение порядка в случае революционных выступлений войск.

Образцом для создания военных округов послужили армейские корпуса, расположенные на Кавказе и в Сибири, командиры которых подчинялись непосредственно царю. Армейский корпус на Кавказе и в Сибири сосредоточивал в своих руках всю военную, административную и гражданскую власть.

Милютину заявил, что «для создания военных округов мы имеем уже готовый образец не в иностранных государствах, но в устройстве наших же окраин».

На территории военных округов проводилась мобилизация в армию, велось обучение новобранцев, создавались запасные и резервные войска.

Реорганизация военного министерства, закончившаяся в 1868 году, привела к тому, что в руках военного министра сконцентрировались все военно-командные и хозяйственные функции.

В ведение военного министерства были переданы артиллерийские войска во главе с генерал-фельд-цехмейстером, инженерные войска во главе с генерал-инспектором инженерных войск и все военно-учебные заведения. Военная реформа Милютина упростила руководство войсками и улучшило координацию различных структур армии.

Рекрутская служба в Российской империи в 1874 году сменилась всеобщей воинской повинностью – без сословных различий. В армию попадали по жребию, а не все, но жребий этот тянули все военнообязанные. В сухопутных войсках служили 6 лет, а потом ещё 9 числились в запасе. А во флоте срок службы составлял 7 лет и 3 года — в запасе. До 1793 года срок службы солдат в армии был бессрочен. С 1793 года солдат служил в армии 25 лет, со временем этот срок уменьшался.

Подготовка рекрутов, как в мирное время, так и в военное, возлагалась на резервные войска, тогда как раньше этим занимались полевые действующие войска. Уменьшен был нестроевой состав армии, и упразднены части, не имеющие боевого назначения; переформированы местные войска.

Кардинально переделана система подготовки кадрового состава. Часть кадетских корпусов заменили военными гимназиями без особой специализации, где воспитаннику давали массу нужных знаний, из которых он сам мог позднее выбрать нужные.

При Милютине были созданы юнкерские училища, где проходило дальнейшее обучение ратному делу и будущие военнослужащие выбирали специализацию.

Реформы коснулись и госпитальной, и санитарной службы, в результате повысились показатели здоровья армии.

Понимая, что интеллектуальный ресурс играет стратегическую роль, военная реформа предусматривала льготы, основанные на образовательном цензе. Выпускникам начальной школы приходилось служить 3 года, при наличии среднего образования срок сокращали до полутора лет, а тем, кто окончил вуз – всего полгода. Такой подход позволил снизить нагрузку на бюджет при общем наращивании оборонного потенциала. Количество вооруженных сил в мирное время резко сократилось, что удешевило содержание армии для государства. Но мобилизационный резерв увеличился в разы. И теперь, в случае военной нужды, дополнительные части не формировались заново, как раньше, а разворачивались за счёт резервистов. И процесс этот занимал уже не полгода, как раньше, а всего месяц.

Стараниями Милютина из русской армии исчезли все суровые телесные наказания – шпицрутены и другие телесные наказания в солдатской службе. Детально было проработано военное судопроизводство, исключавшее произвол на местах. Стало больше уделяться внимания образованию солдата, были введены солдатские читальни и обучение грамоте для рядового состава.

У реформ Милютина нашлось множество противников. Самой рьяной критике подвергался отказ от телесных наказаний солдат. Мол, не поротый солдат не станет храбрым и несгибаемым, что общий моральный дух в войсках упадёт.

В 1877 году началась Русско-турецкая война, подтвердившая состоятельность и даже полный успех военных реформ Милютина. Мировые наблюдатели увидели совершенно новую русскую армию, заметно отличавшуюся от той, что была в Крыму во время Крымской войны 1853—1856 г.г. при Николае I .

Изменилось и управление войсками в военное время, согласно изданному в 1868 году Положению об управлении войсками в военное время.

Изменения касались и организации армии. В 1863 году число действующих соединений было увеличено с 28 до 47 дивизий, а их состав в мирное время уменьшен; число артиллерийских бригад увеличилось с 28 до 47.

К началу русско-турецкой войны 1877 -1878 г.г. сухопутные силы России состояли из регулярных войск, делившихся на полевые, тыловые, запасные войска, формируемые в военное время, и вспомогательные войска, иррегулярных и государственного ополчения, созываемые при чрезвычайных обстоятельствах и для пополнения состава действующей армии.

В 1874 году полевые войска русской армии состояли из 48 дивизий пехоты – 3 гвардейских, 4 гренадерских и 41 армейской.

Дивизия имела две пехотные бригады и одну артиллерийскую бригаду.

Пехотная бригада – это два полка.

Полки состояли из трёх-четырех батальонов, в каждом батальоне было по четыре или пять рот.

В гренадерских и армейских дивизиях, расположенных в европейской части России, в полках было по три батальона, в батальоне – пять рот, из них одна стрелковая.

Рота делилась на две полуроты, полурота – на два взвода, взвод – на два полувзвода по два отделения в каждом.

Кроме пехотных дивизий в русской армии имелись восемь стрелковых бригад 4-батальонного состава (в батальоне четыре роты) и линейные батальоны, находившиеся в отдельных военных округах.

В военное время роты в 3-батальонных полках состояли из 84 рядов в двух-шеренговом построении, в 4-батальонных полках – из 1008 рядов. В полку 3-батальонного состава насчитывалось 2520 штыков, в полку 4-батальоннного состава – 3456 штыков; в дивизии, состоявшей из 12 батальонов, – 10080 штыков, а из 16 батальонов – 13824. Вместе с унтер-офицерами и нестроевыми в дивизии из 12 батальонов числилось нижних чинов 13284, а из 16 батальонов – 17152.

Полевая артиллерия подразделялась на пешую и конную. В пешей полевой артиллерии было 48 бригад 6-батарейного состава по 8 орудий и батарее, 2 отдельные горные батареи и 11 батарей туркестанских и сибирских частей, всего – 301 батарея с 2408 орудиями.

В конной полевой артиллерии имелось 48 регулярных казачьих батарей с 304 орудиями, в военное время – 66 батарей с 2824 орудиями. На 1 тысячу штыков приходилось 4,1 орудия, и на 1 тыс. сабель – от 4 до 5,2 орудия.

В составе инженерных войск находились девять военно-телеграфных парков, железнодорожные и минные части и подразделения.

К началу русско-турецкой войны 1877 г. насчитывалось 16 корпусов, являвшихся высшими соединениями.

Корпус состоял из двух или трёх пехотных дивизий (24 батальона), где числилось 20 160 штыков и 2562 сабли, 96 пеших и 12 конных орудий, а всего 35294 человека, 8490 лошадей и 1197 повозок.

Вскоре после Русско-турецкая войны 1877 — 1878 г.г. Милютин был вынужден уйти в отставку – он добивался публичного вскрытия всех злоупотреблений по интендантской части. Тем не менее это не помешало высоко оценить военные реформы военного министра Дмитрия Алексеевича Милютина по созданию современной русской армии. В 1878 году Милютин получил графский титул, а в 1898 году ему был присвоен чин генерала-фельдмаршала – последнего в истории России.