Содержание

- 1 Введение

- 2 Договор с Японией о ненападении

- 3 Положение на Дальнем Востоке в период ВОВ

- 4 Вступление Советского Союза в войну с Японией

- 5 Силы и планы сторон

- 6 Начало боевых действий

- 7 Итоги

В статье описаны причины советско-японского вооруженного конфликта, подготовка сторон к войне, ход боевых действий. Дана характеристика международных отношений перед началом Второй мировой войны на востоке.

Введение

Активные боевые действия на Дальнем Востоке и в акватории Тихого океана были следствием создавшихся в передвоенные годы противоречий между СССР, Великобританией, США и Китаем, с одной стороны, и Японией — с другой. Правительство Японии стремилось к захвату новых территорий, богатых природными ресурсами, и установлению политической гегемонии на Дальнем Востоке.

С еще с конца XIX века Япония проводила многие войны, в результате которых приобрела новые колонии. В ее состав вошли Курильские острова, южный Сахалин, Корея, Маньчжурия. В 1927 г. премьер-министром страны стал генерал Гиити Танака, правительство которого продолжало захватническую политику. В начале 30-х годов Япония увеличила размер армии и создала мощный военно-морской флот, который был одним из самых сильных в мире.

Советско-японская война Маньчжурия

В 1940 г. премьер-министр Фумимаро Коноэ разработал новую внешнеполитическую доктрину. Японское правительство планировало создать колоссальную империю протяженностью от Забайкалья до Австралии. Страны Запада проводили в отношении Японии двойственную политику: с одной стороны они стремились ограничить амбиции японского правительства, но с другой стороны никак не препятствовали интервенции северного Китая. Для осуществления своих планов японское правительство вступило в союз с Германией и Италией.

Отношения между Японией и Советским Союзом в предвоенный период заметно ухудшились. В 1935 г. Квантунская армия вошла в приграничные районы Монголии. Монголия поспешно заключила договор с СССР, на ее территорию были введены подразделения Красной армии. В 1938 году японские войска перешли государственную границу СССР в области озера Хасан, но попытка вторжения была успешно отбита советскими войсками. На советскую территорию также неоднократно забрасывались японские диверсионные группы. Противостояние еще сильнее обострилось в 1939 г., когда Япония начала войну против Монголии. СССР, соблюдая договоренность с Монгольской республикой, вмешался в конфликт.

После этих событий политика Японии в отношении СССР изменилась: правительство Японии испугалось столкновения с сильным западным соседом и приняло решение временно отказаться от захвата территорий на севере. Тем не менее для Японии СССР фактически являлся главным противником на Дальнем востоке.

Советские солдаты на привале у костра на Сахалине

Договор с Японией о ненападении

Весной 1941 года СССР заключил с Японией договор о ненападении. В случае вооруженного конфликта одного из государств с какими-либо третьими странами, вторая держава обязалась соблюдать нейтралитет. Но министр иностранных дел Японии дал понять немецкому послу в Москве, что заключенный пакт о нейтралитете не помешает Японии выполнить условия Тройственного пакта во время войны с СССР.

Перед началом Второй мировой войны на востоке Япония вела переговоры с американскими руководителями, стремясь добиться признания аннексии территорий Китая и заключения новых торговых договоров. Правящая верхушка Японии не могла решить, против кого направить удар в будущей войне. Часть политиков считала необходимым поддержать Германию, другая часть призывала к нападению на Тихоокеанские колонии Великобритании и США.

Договор о ненападении между Японией и СССР 1941 год

Уже в 1941 г. стало очевидно, что действия Японии будут зависеть от положения на советско-германском фронте. Японское правительство планировало напасть на СССР с востока в случае успеха Германии и Италии, после захвата немецкими войсками Москвы. Также большое значение имело то обстоятельство, что страна нуждалась в сырье для своей промышленности. Японцы были заинтересованы в захвате районов, богатых нефтью, оловом, цинком, никелем и каучуком. Поэтому 2 июля 1941 г. на императорской конференции было принято решение о начале войны против США и Великобритании. Но правительство Японии не отказывалось окончательно от планов нападения на СССР вплоть до Курской битвы, когда стало очевидно, что Германии не одержать победу во Второй мировой войне. Наряду с этим фактором активные боевые действия союзников на Тихом океане вынуждали Японию неоднократно откладывать, а затем и вовсе отказаться от агрессивных намерений в отношении СССР.

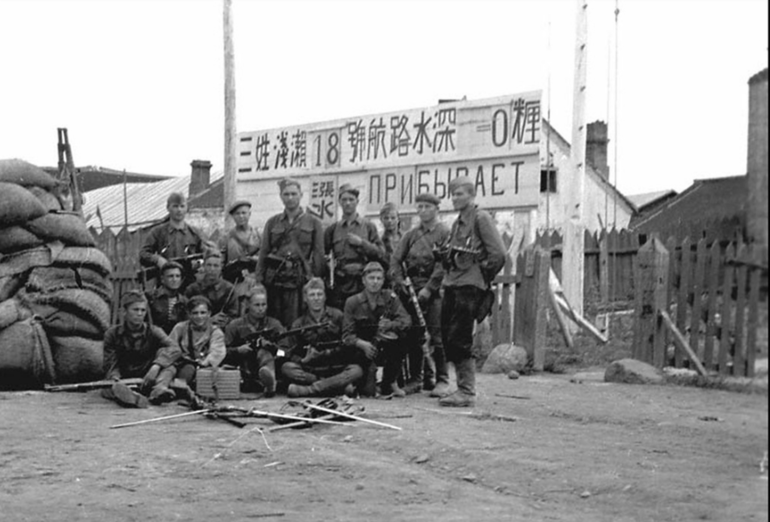

Советские солдаты с японскими флагами

Положение на Дальнем Востоке в период ВОВ

Несмотря на то, что боевые действия на Дальнем востоке так и не начались, СССР был вынужден на протяжении всей войны держать в этом регионе крупную войсковую группировку, размер которой в разные периоды варьировал. На границе до 1945 г. находилась Квантунская армия, в составе которой находилось до 1 млн. военнослужащих. Местное население также готовилось к обороне: мужчины были мобилизованы в армию, женщины и подростки изучали методы ПВО. Вокруг стратегически важных объектов строились укрепления.

Японское руководство полагало, что немцы сумеют захватить Москву до конца 1941 г. В связи с этим начать наступление на Советский Союз планировалось еще зимой. 3 декабря японское командование отдало приказ войскам, находящимся в Китае, подготовиться к переброске на северное направление. Японцы собирались вторгнуться в СССР в районе Уссури, а затем начать наступление на севере. Для реализации утвержденного плана требовалось усилить Квантунскую армию. На Северный фронт направлялись войска, освободившиеся после боев на Тихом океане.

Квантунская армия

Однако надежды японского правительства на быструю победу Германии не оправдались. Провал тактики блицкрига и поражение армий Вермахта под Москвой свидетельствовали о том, что Советский Союз является достаточно сильным противником, мощь которого не следует недооценивать.

Угроза японского вторжения усилилась осенью 1942 г. Войска нацистской Германии наступали на Кавказ и Волгу. Советское командование поспешно перебросило на фронт 14 стрелковых дивизий и более 1,5 тыс. орудий с Дальнего Востока. Как раз в это время Япония не вела активных боев на Тихом океане. Однако в Ставке Главнокомандующего предвидели возможность нападения японцев. Дальневосточные войска получили пополнение за счет местных резервов. Этот факт стал известен японской разведке. Правительство Японии снова отложило вступление в войну.

Японцы нападали на торговые суда в нейтральных водах, препятствуя доставке грузов в дальневосточные порты, неоднократно нарушали государственные границы, совершали диверсии на советской территории, перебрасывали через границу пропагандистскую литературу. Японская разведка собирала сведения о движениях советских войск и передавала их в штаб вермахта. Среди причин вступления СССР в Японскую войну в 1945 г. были не только обязательства перед союзниками, но и забота о безопасности своих границ.

Смерть японским самураям

Вступление Советского Союза в войну с Японией

Уже во второй половине 1943 г., когда завершился перелом в ходе Второй мировой войны, стало ясно, что вслед за Италией, уже вышедшей из войны, Германия и Япония также будут разгромлены. Советское командование, предвидя будущую войну на Дальнем Востоке, с этого времени почти не использовало дальневосточные войска на Западном фронте. Постепенно эти части Красной армии пополнялись военной техникой и живой силой. В августе 1943 г. в составе Дальневосточного фронта была создана Приморская группа войск, что указывало на подготовку к будущей войне.

На Ялтинской конференции, проходившей в феврале 1945 г. Советский Союз подтвердил, что договоренность между Москвой и союзниками об участии в войне с Японией остается в силе. Красная армия должна была начать военные действия против Японии не позднее чем через 3 месяца после завершения войны в Европе. Взамен И. В. Сталин потребовал территориальных уступок для СССР: передачу России Курильских островов и закрепленной за Японией в результате войны 1905 г. части острова Сахалин, передачи в аренду под советскую военно-морскую базу китайского порта Порт-Артура (на современных картах — Люйшунь). Торговый порт Дальний должен был стать открытым портом при преимущественном соблюдении интересов СССР.

Сталин Черчилль и Рузвельт на Ялтинской конференции 1945 года

К этому времени Вооруженные силы США и Великобритании нанесли Японии ряд поражений. Однако ее сопротивление не было сломлено. Требование США, Китая и Великобритании о безоговорочной капитуляции, предъявленное 26 июля, было отклонено Японией. Это решение не было безосновательным. США и Великобритания не располагали достаточными силами для проведения десантной операции на Дальнем Востоке. По планам американских и британских руководителей окончательное поражение Японии предусматривалось не ранее 1946 г. Советский Союз, вступив в войну с Японией, значительно приблизил окончание Второй мировой войны.

Силы и планы сторон

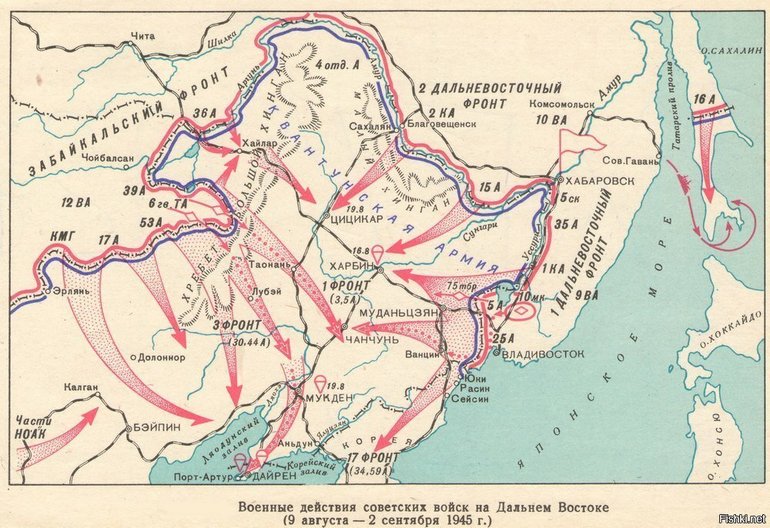

Советско-японская война или Маньчжурская операция началась 9 августа 1945 г. Перед Красной армией стояла задача разгромить японские войска на территории Китая и Северной Кореи.

Еще в мае 1945 г. СССР начал переброску войск на Дальний Восток. Были сформированы 3 фронта: 1-й и 2-й Дальневосточные и Забайкальский. Советский Союз использовал в наступлении пограничные войска, Амурскую военную флотилию и корабли Тихоокеанского флота.

Советские бойцы на палубе транспорта во время перехода к острову Шумшу

В составе Квантунской армии было 11 пехотных и 2 танковых бригады, более 30 пехотных дивизий, кавалерийские и механизированные подразделения, бригада смертников, Сунгарийская военно-речная флотилия. Наиболее значительные силы дислоцировались в восточных областях Маньчжурии, граничивших с советским Приморьем. В западных регионах японцы расположили 6 пехотных дивизий и 1 бригаду. Количество солдат противника превышало 1 млн. человек, но больше половины бойцов составляли призывники младших возрастов и ограниченно годные. Многие японские части были недоукомплектованы. Также во вновь созданных подразделениях не хватало оружия, боеприпасов, артиллерии и прочей военной техники. В частях и соединениях японской использовались устаревшие танки и самолеты.

На стороне Японии воевали войска Маньчжоу-Го, армия Внутренней Монголии и Суйюаньская армейская группа. В приграничных областях противник построил 17 укрепленных районов. Командование Квантунской армией осуществлял генерал Оцудзо Ямада.

План советского командования предусматривал нанесение двух основных ударов силами 1-го Дальневосточного и Забайкальского фронтов, в результате которых основные силы противника в центре Маньчжурии будут взяты в клещи, разделены на части и разгромлены. Войска 2-го Дальневосточного фронта в составе 11 стрелковых дивизий, 4 стрелковых и 9 танковых бригад должны были во взаимодействии с Амурской военной флотилией нанести удар по направлению к Харбину. Затем Красная армия должна была занять крупные населенные пункты — Шэньян, Харбин, Чанчунь. Боевые действия проходили на участке протяженностью более 2,5 тыс. км. по карте местности.

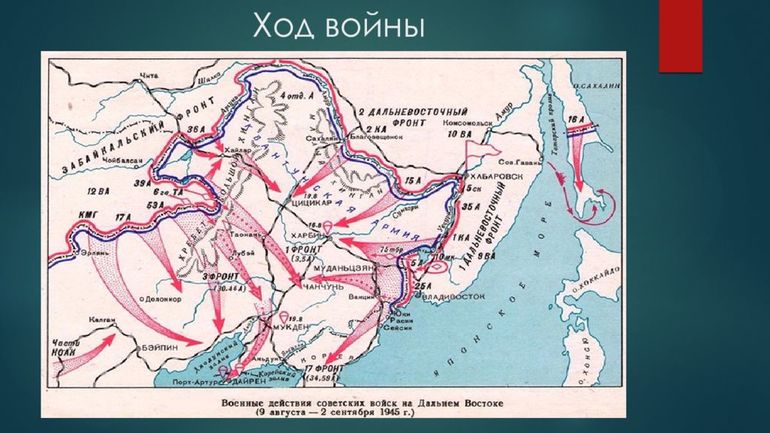

Карта советско-японской войны

Начало боевых действий

Одновременно с началом наступления советских войск авиация провела бомбардировки районов крупных сосредоточений войск, стратегически значимых объектов и узлов связи. Корабли Тихоокеанского флота нанесли удары по военно-морским базам Японии в Северной Корее. Руководил наступлением главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке А. М. Василевский.

В результате боевых действий войск Забайкальского фронта, которые перейдя пустыню Гоби и Хинганские горы в первый день наступления продвинулись на 50 км, были разгромлены значительные группировки войск неприятеля. Наступление затруднялось природными условиями местности. Не хватало топлива для танков, но подразделения Красной армии использовали опыт немцев — был организован подвоз топлива транспортной авиацией. 17 августа 6-я гвардейская танковая армия вышла на подступы к столице Маньчжурии. Советские войска изолировали Квантунскую армию от японских частей в Северном Китае и заняли важные административные центры.

Советская группа войск, наступающая со стороны Приморья, прорвалась через полосу пограничных укреплений. В районе Муданьцзяна японцы нанесли ряд контрударов, которые были отбиты. Советские подразделения заняли Гирин и Харбин, и при содействии Тихоокеанского флота освободили побережье, захватив стратегически значимые порты.

Советская армия заняла Харбин

Затем Красная армия освободила Северную Корею, и с середины августа боевые действия проходили уже на территории Китая. 14 августа японское командование инициировало переговоры о капитуляции. С 19 августа войска противника начали массово сдаваться в плен. Однако военные действия Второй мировой войны продолжались до начала сентября.

Одновременно с разгромом Квантунской армии в Маньчжурии советские войска провели Южно-Сахалинскую наступательную операцию и высадили десанты на Курильских островах. В ходе операции на Курилах 18-23 августа советские войска при поддержке кораблей Петропавловской военно-морской базы овладели островом Самусю и до 1 сентября заняли все острова Курильской гряды.

Итоги

Вследствие разгрома Квантунской армии на континенте Япония больше не могла продолжать войну. Противник лишился важных экономических регионов в Маньчжурии и Корее. Американцы провели атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки и захватили остров Окинава. 2 сентября был подписан акт о капитуляции.

В состав СССР вошли территории, утраченные Российской империей в начале ХХ века: Южный Сахалин и Курильские острова. В 1956 г. СССР восстановил отношения с Японией и согласился на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан, при условии заключения между странами Мирного Договора. Но Япония не смирилась с территориальными потерями и переговоры о принадлежности спорных регионов до сих пор не прекращаются.

Капитуляция Японии 2 сентября 1945 год

За боевые заслуги более 200 подразделений получили звания «Амурские», «Уссурийские», «Хинганские», «Харбинские» и пр. 92 военнослужащих стали Героями Советского Союза.

По итогам операции потери воюющих стран составили:

- со стороны СССР — около 36, 5 тыс. военнослужащих,

- со стороны Японии — более 1 млн. солдат и офицеров.

Также во время боев были потоплены все корабли Сунгарийской флотилии — более 50 судов.

Медаль «За победу над Японией»

https://ria.ru/20100809/263384740.html

Война с Японией: последняя кампания Второй мировой

Война с Японией: последняя кампания Второй мировой — РИА Новости, 26.05.2021

Война с Японией: последняя кампания Второй мировой

Война СССР и Японии в 1945 году, ставшая последней крупной кампанией Второй мировой войны, длилась меньше месяца — с 9 августа по 2 сентября 1945 года, но этот месяц стал ключевым в истории Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, завершив и, наоборот, инициировав множество исторических процессов продолжительностью в десятки лет.

2010-08-09T16:53

2010-08-09T16:53

2021-05-26T15:51

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/263384740.jpg?1803774031622033484

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2010

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

аналитика

Война с Японией: последняя кампания Второй мировой

Война СССР и Японии в 1945 году, ставшая последней крупной кампанией Второй мировой войны, длилась меньше месяца — с 9 августа по 2 сентября 1945 года, но этот месяц стал ключевым в истории Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, завершив и, наоборот, инициировав множество исторических процессов продолжительностью в десятки лет.

Илья Крамник, военный обозреватель РИА Новости.

Война СССР и Японии в 1945 году, ставшая последней крупной кампанией Второй мировой войны, длилась меньше месяца — с 9 августа по 2 сентября 1945 года, но этот месяц стал ключевым в истории Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, завершив и, наоборот, инициировав множество исторических процессов продолжительностью в десятки лет.

Предыстория

Предпосылки советско-японской войны возникли ровно в тот день, когда окончилась война русско-японская — в день подписания Портсмутского мира 5 сентября 1905 года. Территориальные потери России были незначительны — арендованный у Китая Ляодунский полуостров и южная часть острова Сахалин. Гораздо более весомой была потеря влияния в мире в целом и на Дальнем Востоке, в частности вызванная неудачной войной на суше и гибелью большей части флота на море. Очень сильным также было чувство национального унижения.

Япония стала доминирующей дальневосточной державой, она практически бесконтрольно эксплуатировала морские ресурсы, в том числе — в российских территориальных водах, где вела хищнический лов рыбы, краба, добычу морского зверя и т.д.

Это положение усилилось в ходе революции 1917 года и последовавшей Гражданской войны, когда Япония несколько лет фактически оккупировала российский Дальний Восток, и покинула регион с большой неохотой под нажимом США и Великобритании, которые опасались чрезмерного усиления вчерашнего союзника по Первой мировой войне.

Одновременно шел процесс усиления позиций Японии в Китае, который также был ослаблен и раздроблен. Начавшийся в 1920-е годы обратный процесс — усиления СССР, восстанавливавшегося после военных и революционных потрясений, — довольно быстро привел к тому, что между Токио и Москвой сложились отношения, которые спокойно можно было бы охарактеризовать как «холодная война». Дальний Восток надолго стал ареной военного противостояния и локальных конфликтов. К концу 1930-х годов напряжение достигло пика, и этот период ознаменовался двумя самыми крупными в этот период столкновениями между СССР и Японией — конфликтом на озере Хасан в 1938 году и на реке Халхин-Гол — в 1939.

Хрупкий нейтралитет

Понеся довольно серьезные потери и убедившись в мощи Красной армии, Япония предпочла 13 апреля 1941 года заключить с СССР пакт о нейтралитете, и развязать себе руки для войны на Тихом Океане.

Этот пакт был нужен и Советскому Союзу. На тот момент становилось очевидным, что «флотское лобби», проталкивавшее южное направление войны, играет все большую роль в политике Японии. Позиции армии, с другой стороны, были ослаблены обидными поражениями. Вероятность войны с Японией оценивалась не очень высоко, в то время как конфликт с Германией с каждым днем приближался.

Для самой Германии, партнера Японии по «Антикоминтерновскому пакту», видевшей в Японии главного союзника и будущего партнера в «Новом Мировом Порядке», договор между Москвой и Токио был серьезной оплеухой, и вызвал осложнения в отношениях Берлина и Токио. Токио, однако, указал немцам на наличие такого же пакта о нейтралитете между Москвой и Берлином.

Два главных агрессора Второй мировой не смогли договориться, и каждый повел свою главную войну — Германия против СССР в Европе, Япония — против США и Великобритании на Тихом Океане. При этом Германия объявила войну США в день нападения Японии на Перл-Харбор, однако Япония не стала объявлять войну СССР, на что надеялись немцы.

Впрочем, отношения между СССР и Японией трудно было назвать хорошими — Япония постоянно нарушала подписанный пакт, задерживая советские суда в море, периодически допуская атаки советских военных и гражданских кораблей, нарушая границу на суше, и т.д.

Было очевидно, что ни для одной из сторон подписанный документ не является ценным на сколь-нибудь долгий срок, и война — лишь дело времени. Однако с 1942 года ситуация постепенно начала меняться: обозначившийся перелом в войне заставил Японию отказаться от долгосрочных планов войны против СССР, и одновременно в Советском Союзе начали все более внимательно рассматривать планы возвращения утраченных в ходе Русско-Японской войны территорий.

К 1945 году, когда положение стало критическим, Япония пыталась начать переговоры с западными союзниками, используя СССР в качестве посредника, однако успеха это не принесло.

В ходе Ялтинской конференции СССР озвучил обязательство начать войну против Японии в течение 2-3 месяцев после окончания войны против Германии. Вмешательство СССР виделось союзникам необходимым: для поражения Японии требовался разгром ее сухопутных сил, которые в массе своей пока еще не были затронуты войной, и союзники опасались, что высадка на Японские острова будет стоить им больших жертв.

Япония при нейтралитете СССР могла рассчитывать на продолжение войны и подкрепление сил метрополии за счет ресурсов и войск, расквартированных в Маньчжурии и Корее, сообщение с которыми продолжалось, несмотря на все попытки его прервать.

Объявление войны Советским Союзом окончательно разрушило эти надежды. 9 августа 1945 года, выступая на экстренном заседании Высшего совета по руководству войной, японский премьер-министр Судзуки заявил:

«Вступление сегодня утром в войну Советского Союза ставит нас окончательно в безвыходное положение и делает невозможным дальнейшее продолжение войны».

Следует отметить, что ядерные бомбардировки в данном случае стали лишь дополнительным поводом для скорейшего выхода из войны, но не главной причиной. Достаточно сказать, что повлекшая примерно такое же число жертв, как Хиросима и Нагасаки вместе взятые, массированная бомбардировка Токио весной 1945 года не привела Японию к мыслям о капитуляции. И только вступление в войну СССР на фоне ядерных бомбардировок — заставило руководство Империи признать бессмысленность продолжения войны.

«Августовский шторм»

Сама война, которую на Западе прозвали «Августовский шторм», была стремительной. Обладая богатым опытом боевых действий против немцев, советские войска серией быстрых и решительных ударов прорвали японскую оборону и начали наступление вглубь Маньчжурии. Танковые части успешно продвигались в казалось бы непригодных условиях — через пески Гоби и хребты Хингана, но отлаженная за четыре года войны с самым грозным противником военная машина практически не давала сбоев.

В итоге к 17 августа 6-я гвардейская танковая армия продвинулась на несколько сот километров — и до столицы Маньчжурии города Синьцзина оставалось около ста пятидесяти километров. Первый Дальневосточный фронт к этому времени сломил сопротивление японцев на востоке Маньчжурии, заняв крупнейший город в том регионе — Муданьцзян. В ряде районов в глубине обороны советским войскам пришлось преодолевать ожесточенное сопротивление противника. В полосе 5-й армии с особой силой оно было оказано в районе Муданьцзяна. Были случаи упорного сопротивления противника в полосах Забайкальского и 2-го Дальневосточного фронтов. Японская армия предпринимала и неоднократные контратаки. 17 августа 1945 в Мукдене советские войска взяли в плен императора Маньчжоу-Го Пу И (ранее — последний император Китая).

14 августа японское командование обратилось с предложением о заключении перемирия. Но практически военные действия с японской стороны не прекращались. Лишь через три дня Квантунская армия получила приказ своего командования о капитуляции, которая началась 20 августа. Но и он не сразу до всех дошел, а кое-где японцы действовали и вопреки приказу.

18 августа была начата Курильская десантная операция, в ходе которой советские войска заняли Курильские острова. В этот же день, 18 августа, главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке маршал Василевский отдал приказ об оккупации японского острова Хоккайдо силами двух стрелковых дивизий. Эта высадка не была осуществлена из-за задержки продвижения советских войск в Южном Сахалине, а затем отложена до указаний Ставки.

Советские войска заняли южную часть Сахалина, Курильские острова, Маньчжурию и часть Кореи. Основные боевые действия на континенте велись 12 дней, по 20 августа. Однако отдельные бои продолжались вплоть до 10 сентября, ставшего днем окончания полной капитуляции и пленения Квантунской армии. Боевые действия на островах полностью закончились 5 сентября.

Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе.

В результате была полностью разгромлена миллионная Квантунская армия. По советским данным, ее потери убитыми составили 84 тыс. человек, взято в плен около 600 тыс. Безвозвратные потери РККА составили 12 тыс. человек.

В результате войны СССР фактически вернул в свой состав территории, утраченные Россией ранее (южный Сахалин и, временно, Квантун с Порт-Артуром и Дальним, впоследствии переданные Китаю), а также Курильские острова, принадлежность южной части которых до сих пор оспаривается Японией.

Согласно Сан-Францисскому мирному договору, Япония отказалась от любых притязаний на Сахалин (Карафуто) и Курилы (Тисима Рэтто). Но договор не определял принадлежность островов и СССР не подписал его.

Переговоры по южной части Курильских островов продолжаются и до сих пор, причем перспектив быстрого разрешения вопроса пока не видно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Советско-японская война 1945 года – военные действия СССР против Японии в целях ликвидации последнего очага Второй мировой войны, оказания помощи союзникам по антигитлеровской коалиции и народам оккупированных Японией стран.

Военные действия советских Вооруженных сил на Дальнем Востоке. 9 августа – 2 сентября 1945 г.

9 мая 1945 года в пригороде Берлина Карлсхорсте состоялось подписание германским верховным командованием Акта о военной капитуляции вооруженных сил Германии. Вторая мировая война в Европе завершилась. Однако в Азиатско-Тихоокеанском регионе под японской оккупацией продолжали оставаться Корея, Индокитай, Индонезия, Малайя, часть территории Китая, Бирмы и Филиппинских островов. Хотя США и Великобритания уже более трех лет вели войну с Японией и в ходе нее достигли определенных успехов, до окончательной победы над этим сильным противником было еще далеко. Реально оценивая военно-стратегическую обстановку в регионе, правительства США и Великобритании сознавали, что борьба с Японией потребует еще много сил, времени и, главное, жертв и что без участия Советского Союза добиться в короткие сроки завершения Второй мировой войны не реально. Вот почему руководство Великобритании и, особенно, руководство США были заинтересованы в получении согласия СССР на вступление в войну на Дальнем Востоке.

Впервые свои намерения начать вооруженную борьбу с союзником Гитлера на Дальнем Востоке советская сторона высказала на Тегеранской конференции в ноябре 1943 года, когда определились сроки открытия второго фронта в Европе. На Ялтинской конференции руководителей СССР, Соединенных Штатов и Великобритании в феврале 1945 года Сталин и президент США Рузвельт подписали соглашение, в котором, в частности, говорилось, что «через 2–3 месяца после капитуляции Германии Советский Союз вступит в войну против Японии при условии возвращения Советскому Союзу южной части Сахалина, всех Курильских островов, а также восстановления аренды Порт-Артура и Дальнего».

Согласие правительства СССР вступить в войну с Японией было продиктовано как союзническими обязательствами, так и необходимостью обеспечить безопасность своих дальневосточных рубежей, с учетом того, что Япония практически с начала ХХ века активно проводила агрессивную и антисоветскую политику. В 1936 году японское правительство подписала «Антикоминтерновский пакт», оформивший ее союз с нацистской Германией. В 1938–1939 годах Япония совершила ряд провокаций на советской и монгольской границах. В годы Великой Отечественной войны, когда Советский Союз вел упорную борьбу с гитлеровской Германией и ее союзниками в Европе, Япония в нарушение пакта о нейтралитете вела подрывную деятельность против СССР, передавала в Берлин информацию об экономическом и военном потенциалах Дальнего Востока, Сибири и Урала, устраивала провокации на границах, препятствовала судоходству в нейтральных и советских территориальных водах. Наконец, в соответствии с планом «Кантокуэн» она вплотную придвинула к рубежам Советского Союза Квантунскую армию (главнокомандующий генерал О. Ямада) – мощную стратегическую группировку, готовую в любой момент вторгнуться на территорию СССР. Это вынуждало Государственный Комитет Обороны (ГКО), Ставку Верховного Главнокомандования на протяжении 1941–1945 годов держать на Дальнем Востоке от 32 до 59 сухопутных и от 10 до 29 авиационных дивизий, а также до 6 дивизий и 4 бригад войск ПВО общей численностью свыше 1 млн человек.

5 апреля 1945 года в связи с решениями принятыми на Крымской конференции и в полном соответствии с нормами международного права Советское правительство за год до истечения срока действия пакта о нейтралитете с Японией заявило о его денонсации. При этом относительно мотивов денонсации в заявлении указывалось, что пакт был подписан «до нападения Германии на СССР и до возникновения войны между Японией, с одной стороны, и Англией и Соединенными Штатами Америки – с другой. С того времени обстановка изменилась в корне. Германия напала на СССР, а Япония, союзница Германии, помогает последней в ее войне с СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Англией, которые являются союзниками Советского Союза. При таком положении пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял смысл, и продление этого пакта стало невозможным»[1].

Это вызвало озабоченность японской стороны. Заявление СССР было опубликовано во всех ведущих газетах Японии. Решение Кремля в японской прессе не осуждалось. Как отмечал 13 апреля 1945 года в своем докладе в Москву посол СССР в Японии А.Я. Малик, «общий тон подчеркнуто спокойный, точнее – успокаивающий», а японские газеты подчеркивали, что «японское правительство не имело ни малейшего намерения прекращать действие этого пакта потому, что Япония желала сохранения дружественных отношений с Советским Союзом»[2].

Однако в принятой 26 июля 1945 года на Потсдамской конференции декларации США, Великобритания и Китай выступили с требованием безоговорочной капитуляции Японии. Тем же летом Япония пыталась вести переговоры с СССР о посредничестве. Министр иностранных дел Японии С. Того направил послу Японии в Москве Н. Сато телеграмму, в которой впервые открытым текстом сообщил о намерении искать советского посредничества для выхода из войны. Однако все было безуспешно. Советские дипломаты тянули время[3]. В Токио же царила растерянность. Принять Потсдамскую декларацию не позволяла армия, но Того убедил официально не отвергать ее, чтобы не обострять ситуацию. 30 июля 1945 года Сато встретился с заместителем наркома иностранных дел С.А. Лозовским, заявив по поводу декларации: «Япония не может сдаться на таких условиях. Если честь и существование Японии будут сохранены, то японское правительство, в целях прекращения войны, проявит весьма широкие примиренческие позиции». В Токио Сато сообщил о встрече и предложил принять условия Потсдамской декларации, пояснив, что только это может предотвратить вступление в войну СССР, но Того отверг его предложения, намекнув на противодействие военных[4].

Между тем подготовка СССР к войне с Японией началась задолго до начала военных действий и включала ряд мероприятий, проведенных как заблаговременно, так и непосредственно перед их началом. Основными из них являлись переброска войск с западных районов страны и создание наступательных группировок, изучение и подготовка театра предстоящих боевых действий, мобилизация войск и создание запасов материальных средств.

Еще 21 мая 1943 года ГКО в постановлении № 3407сс «О строительстве железнодорожной линии Комсомольск – Советская Гавань» предписал приступить к прокладке магистрали длиной около 500 км в качестве резервного выхода к Тихому океану в случае, если в ходе войны японская армия перережет в Приморье Транссибирскую магистраль. Ее строительство было завершено к 25 июня 1945 года.

Первоначальные расчеты сосредоточения советских войск на границе с Маньчжурией были сделаны в Генеральном штабе осенью 1944 года.

В марте – июле 1945 года ГКО принял ряд постановлений, касающихся коммуникаций между Центром и Дальним Востоком (железнодорожной, автомобильной, военно-морской, радио- и телефонно-телеграфной и высокочастотной)[5].

В мае началась масштабная переброска войск на Дальний Восток. За три месяца было передислоцировано свыше 400 тыс. человек, а также боевая техника и вооружение.

Численность советских сухопутных войск, прибывших с Запада на Дальний Восток в мае – августе 1945 г.[6]

|

Силы и средства |

Время прибытия |

Всего |

|||

|

Май |

Июнь |

Июль |

1–8 августа |

||

|

Личный состав |

33 456 |

152 408 |

206 042 |

11 449 |

403 355 |

|

Полевые орудия |

281 |

1487 |

1764 |

166 |

3698 |

28 июня Ставкой ВГК был утвержден план войны с Японией, в соответствии с которым все подготовительные мероприятия должны были быть закончены к 1 августа 1945 года, а к военным действиям предписывалось приступить по особому приказу.

План предусматривал проведение стратегической наступательной операции в Маньчжурии с целью разгрома развернутых там японской Квантунской армии и войск марионеточного государства Маньчжоу-Го, наступательной операции на Южном Сахалине, а также операций по овладению Курильскими островами и рядом портов в Корее, принадлежавших Японии.

Планировалось нанести мощные удары по флангам Квантунской группировки войск с запада и востока и несколько вспомогательных ударов по сходящимся к центру Маньчжурии направлениям. Это обеспечивало глубокий охват основных сил противника, рассечение их и разгром по частям. Проведение операций по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов, а также по оккупации северной части японского о. Хоккайдо рассматривалось в зависимости от выполнения главной задачи.

Для проведения Дальневосточной кампании были привлечены Забайкальский (Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский), 1-й Дальневосточный (Маршал Советского Союза К.А. Мерецков) и 2-й Дальневосточный (генерал армии М.А. Пуркаев) фронты, Тихоокеанский флот (адмирал И.С. Юмашев), Амурская военная флотилия (контр-адмирал Н.В. Антонов), Северная Тихоокеанская военная флотилия (вице-адмирал В.А. Андреев), соединения и части Монгольской Народно-революционной армии (маршал X. Чойбалсан). Эта группировка насчитывала более 1,6 млн человек, около 30 тыс. орудий и минометов (без зенитной артиллерии), 5250 танков и САУ, 5200 самолетов, 93 боевых корабля основных классов. Общее руководство кампанией осуществляло специально созданное Ставкой Главное командование советских войск на Дальнем Востоке (главнокомандующий – Маршал Советского Союза А.М. Василевский). Действия сил ВМФ координировал нарком ВМФ адмирал флота Н.Г. Кузнецов.

На аэродроме в г. Далянь (Дальний). Слева направо: командующий 1-м Дальневосточным фронтом К.А. Мерецков, командующий Забайкальским фронтом Р.Я Малиновский и главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке А.М. Василевский. Август 1945 г.

Численность дальневосточной группировки советских Вооруженных сил по состоянию на 9 августа 1945 г.[7]

|

Силы и средства |

Сухопутные войска |

ВВС |

Войска ПВО |

ВМФ |

Итого |

|

личный состав |

1 377 753 |

113 612 |

78 705 |

177 395 |

1 747 465 |

|

винтовки и карабины |

736 885 |

52 225 |

50 560 |

144 130 |

984 800 |

|

пистолеты-пулеметы |

291 965 |

2953 |

3045 |

18 513 |

316 476 |

|

станковые и ручные пулеметы |

57 956 |

985 |

191 |

8812 |

67 944 |

|

полевые орудия |

11 893 |

– |

– |

662 |

12555 |

|

зенитные орудия |

1549 |

71 |

2635 |

1067 |

5322 |

|

минометы |

10 938 |

– |

– |

1020 |

11 958 |

|

Всего орудий и минометов |

24 380 |

71 |

2635 |

2749 |

29 835 |

|

танки и САУ |

5250 |

– |

– |

– |

5250 |

|

боевые самолеты |

– |

3501 |

220 |

1450 |

5171 |

|

боевые корабли основных классов |

93 |

93 |

Японское командование рассчитывало, что «против превосходящих по силе и подготовке» соединений и частей Красной армии войска Японии в Маньчжурии продержатся в течение года. Главные их силы были сосредоточены в центральных районах Маньчжурии, 1/3 – в приграничной зоне. В состав Квантунской армии, составившей основу группировки, входили 1-й и 3-й фронты, 4-я отдельная и 2-я воздушная армии, Сунгарийская военная речная флотилия. 10 августа группировке были оперативно подчинены дислоцированные в Корее 17-й фронт и 5-я воздушная армия. Кроме того, на территории Маньчжурии и Кореи находилось значительное количество японских жандармских, полицейских, железнодорожных и иных формирований, а также войска Маньчжоу-Го и Внутренней Монголии. Общая численность сосредоточенных у советских границ войск противника превышала 1 млн человек. На их вооружении находились 1215 танков, 6640 орудий, 1907 самолетов и свыше 30 боевых кораблей и катеров. На границе с СССР и МНР было оборудовано 17 укрепленных районов общей протяженностью около 1000 км, в которых насчитывалось до 8000 долговременных огневых сооружений.

Соотношение сил советских и японских войск к началу Советско-японской войны 1945 г.[8]

|

Силы и средства |

Советские войска |

Японские войска |

Соотношение |

|

личный состав |

1747,5 |

1178,4 |

1,5:1 |

|

орудия и минометы |

29 835 |

6640 |

4,5:1 |

|

танки и САУ |

5250 |

1215 |

4,3:1 |

|

боевые самолеты |

5171 |

1907 |

2,7:1 |

Вместе с тем согласно вновь открытым архивным данным в документах, представленных советскому командованию штабом Квантунской армии в конце августа 1945 года, к моменту объявления 15 августа императором Хирохито о капитуляции японских вооруженных сил советским войскам противостояли в Маньчжурии и Корее японские войска численностью 712 966 человек, причем непосредственное ведение боевых действий было предписано частям и соединениям, которые насчитывали только 357 541 человек[9].

Первоначально наступление намечалось на 20–25 августа 1945 года. Однако дата начала военных действий была изменена в связи с атомной бомбардировкой 6 августа американцами японского города Хиросима. Как отмечает российский политолог В.А. Никонов, являющийся внуком тогдашнего народного комиссара иностранных дел СССР В.М. Молотова: «Молотов до конца дней был уверен, что эти бомбы не столько были против Японии, сколько против Советского Союза: запугать, продемонстрировать неограниченные военные возможности, чтобы осуществлять ядерный шантаж и добиваться уступок. В Москве ясно поняли, что война может закончиться очень скоро, а неучастие в ней заметно ослабит возможности СССР влиять на послевоенное устройство на Дальнем Востоке. Выступать следовало немедленно»[10]. Поэтому 7 августа 1945 года в 16.30 по московскому времени Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным и начальником Генерального штаба А.И. Антоновым была подписана директива Ставки ВГК № 11122 главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке, которой предписывалось начать военные действия против Японии 9 августа[11].

8 августа в 17:00 часов по московскому времени народный комиссар иностранных дел СССР В.М. Молотов принял Н. Сато, которому от имени Советского правительства сделал заявление о том, что СССР с 9 августа будет считать себя в состоянии войны с Японией[12].

В специальном заявлении правительства Великобритании, сделанном 9 августа, было сказано: «Война, объявленная сегодня Советским Союзом, является доказательством солидарности, существующей между основными союзниками, и она должна сократить срок борьбы и создать условия, которые будут содействовать установлению всеобщего мира. Мы приветствуем это великое решение Советской России»[13].

10 августа советский посол Я.А. Малик был принят Того, где он сделал заявление о вступлении СССР в войну с Японией. «Выслушав посла, – вспоминал Того, – я напомнил ему, что его страна напала на нас в то время, как пакт о нейтралитете между СССР и Японией остается в силе, а также и не дав никакого ответа на нашу просьбу об оказании добрых услуг в деле заключения мира. Более того, хотя в качестве официальной причины Советский Союз выдвигал отказ Японии признать Потсдамскую декларацию, он фактически не предпринял никаких усилий для установления подлинной позиции японского правительства. Эта акция СССР, – сказал я, – будет осуждена историей»[14]. Также Того сообщил советскому послу о принятии Японией Потсдамской декларации за несколько часов до их встречи – 10 августа в 7 часов утра по токийскому времени[15].

Но военная машина была уже запущена. 9 августа началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция. Боевые действия развернулись на фронте протяженностью более 5000 км. Ударные группировки советских фронтов атаковали противника с суши, воздуха и моря. Тихоокеанский флот вышел в открытое море, перерезал морские коммуникации, использовавшиеся войсками Квантунской армии для связи с Японией, и силами авиации и торпедных катеров нанес мощные удары по японским военно-морским базам в Северной Корее. Войска Забайкальского фронта к 19 августа преодолели безводные степи, пустыню Гоби и горные хребты Большого Хингана, разгромили калганскую, солуньскую и хайларскую группировки противника и устремились в центральные районы Северо-Восточного Китая. 20 августа главные силы 6-й гвардейской танковой армии вступили в Шэньян (Мукден) и Чанчунь и стали продвигаться на юг к городам Далянь (Дальний) и Люйшунь (Порт-Артур). Конно-механизированная группа советско-монгольских войск, выйдя 18 августа к Чжанцзякоу (Калгану) и Чэндэ, отрезала японскую группировку в Маньчжурии от экспедиционных сил Японии в Китае.

Войска 1-го Дальневосточного фронта, наступавшие навстречу Забайкальскому фронту, прорвали полосу пограничных укреплений противника и, отразив в районе Муданьцзяна его сильные контрудары, вошли 20 августа в Гирин и совместно с соединениями 2-го Дальневосточного фронта – в Харбин. 25-я армия во взаимодействии с морскими десантами Тихоокеанского флота освободила территорию Северной Кореи, отрезав японские войска от метрополии.

2-й Дальневосточный фронт во взаимодействии с Амурской флотилией, успешно форсировав реки Амур и Уссури, прорвал долговременную оборону противника в районах Хэйхэ, Фуцзиня. В дальнейшем, преодолев горный хребет Малый Хинган, его соединения совместно с войсками 1-го Дальневосточного фронта 20 августа овладели Харбином.

Таким образом, к 20 августа советские войска продвинулись в глубь Маньчжурии с запада на 400–800 км, с востока и с севера – на 200–300 км. Они вышли на Маньчжурскую равнину, расчленили японские войска на ряд изолированных группировок и завершили их окружение. С 19 августа войска противника почти повсеместно стали сдаваться в плен[16]. Чтобы не дать противнику возможности эвакуироваться или уничтожить материальные ценности, в период с 18 до 27 августа были высажены воздушные десанты в Харбине, Шэньяне (Мукдене), Чанчуне, Гирине, Люйшуне (Порт-Артуре), Пхеньяне и других городах. С этой целью действовали также армейские подвижные передовые отряды, успешно выполнившие свои задачи. Стремительное наступление советских и монгольских войск поставило Японию в безвыходное положение, расчеты ее командования на упорную оборону и последующее наступление были сорваны. Миллионная Квантунская армия была разгромлена.

Крупный успех Вооруженных сил СССР в Маньчжурии, достигнутый в первые дни войны, позволил советскому командованию 11 августа начать Южно-Сахалинскую наступательную операцию. Ее проведение было возложено на войска 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта и Северную Тихоокеанскую военную флотилию. Южный Сахалин обороняла усиленная 88-я японская пехотная дивизия, входившая в состав 5-го фронта со штабом на о. Хоккайдо, опиравшаяся на Котонский укрепленный район протяженностью 12 км по фронту и до 30 км в глубину. Боевые действия на Сахалине начались с прорыва этого укрепленного района. Наступление велось в крайне сложных условиях местности при ожесточенном сопротивлении противника. 16 августа в тыл противника в порт Торо (Шахтерск) был высажен морской десант. Встречными ударами с фронта и тыла 18 августа оборона противника была прорвана. Советские войска развернули стремительное наступление к южному побережью острова. 20 августа был высажен морской десант в порт Маока (Холмск), а утром 25 августа – в порт Отомари (Корсаков). В тот же день советские войска вступили в административный центр Южного Сахалина город Тойохара (Южно-Сахалинск). Организованное сопротивление насчитывавшего около 30 тыс. солдат и офицеров японского гарнизона на Южном Сахалине прекратилось.

Успешный ход военных действий в Маньчжурии, Корее и на Южном Сахалине позволил советским войскам приступить к проведению Курильской десантной операции. Для ее осуществления привлекались войска Камчатского оборонительного района и силы Тихоокеанского флота. На Курильских островах 5-й японский фронт имел свыше 50 тыс. солдат и офицеров. Самым укрепленным в противодесантном отношении был остров Шумшу – ближайший к Камчатке. 18 августа началась высадка войск на этот остров, бои за который приняли ожесточенный характер. Преодолевая упорное сопротивление противника, советские войска 23 августа завершили его освобождение. К началу сентября войска Камчатского оборонительного района и Петропавловской военно-морской базы заняли всю северную гряду островов, включая Уруп, а силы Северной Тихоокеанской флотилии – остальные острова к югу от него.

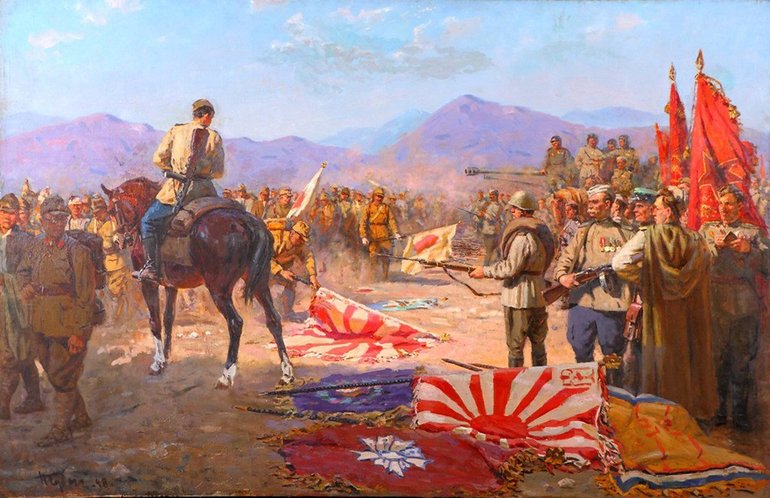

Капитуляция Квантунской армии. Худ. П.Ф. Судаков.

Советские войска за 23 дня боевых действий нанесли сокрушительный удар по Квантунской армии, ставший одним из определяющих факторов разгрома императорской Японии. Он привел к самому крупному во Второй мировой войне поражению японских вооруженных сил и к наиболее тяжелым для них потерям, которые превысили 720 тыс. солдат и офицеров, в том числе более 640 тыс. пленными.

Вооруженные Силы СССР потеряли в войне с Японией убитыми и пропавшими без вести 12 031 человека, ранеными 24 425.

2 сентября был подписан Акт о капитуляции Японии. В тот же день Президиум Верховного Совета СССР принял Указ об объявлении дня 3 сентября праздником Победы (победным днем) над Японией. В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» в редакции 2020 года этот день объявлен днем воинской славы России. 16 сентября 1945 года в городе Харбин в честь победы над японскими войсками состоялся военный парад. В нем приняли участие представители советского правительства, офицеры Красной армии и военные чиновники из Китайской Республики. Командовал парадом генерал-лейтенант артиллерии К.П. Казаков. Принимал парад дважды Герой Советского Союза генерал-полковник А.П. Белобородов.

Парад в Харбине 16 сентября 1945 г.

За ратные подвиги в войне против Японии 308 тыс. советских воинов были награждены орденами и медалями, звания Героя Советского Союза были удостоены 93 человека, 6 из них дважды. Более 300 соединений и воинских частей армии и флота получили боевые награды, а 25 из них стали гвардейскими.

Мирный договор между СССР и Японией, который бы формально завершил войну, подписан так и не был. 19 октября 1956 году в Москве председателем Совета министров СССР Н.А. Булганиным и премьер-министром Японии И. Хатоямой была подписана советско-японская декларация о прекращении состояния войны.

Главным стратегическим результатом Советско-японской войны стал полный разгром противника в Маньчжурии, Северной Корее, на Сахалине и Курильских островах.

Фактическим результатом войны стало возвращение в состав СССР отторгнутого в 1905 году Японией у России Южного Сахалина, присоединение принадлежавших Японии с 1875 года Курильских островов и возобновление Советским Союзом арендных прав на Квантунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним (уступленных Россией Японии в 1905 г.).

Что осталось от мечтаний о «Великой Восточной империи»? Ничего. Худ. К. Елисеева. Крокодил. 1945, № 30.

Хотя со времени Советско-японской войны прошло более полувека, до сих пор остается немало связанных с нею спорных вопросов: нет достаточной ясности о соотношении сил Красной армии и группировки японской армии на территории Маньчжурии, Северной Кореи, Южного Сахалина и Курильских островов; вызывают сомнения и цифры потерь Красной армии; данные о количестве японских военнопленных. Важным является и вопрос о внешнеполитических итогах Советско-японской войны 1945 года. До сих пор ведутся дискуссии: «Что сыграло решающую роль в скорой капитуляции Японии – атомные бомбардировки США или вступление в войну СССР?». Объективному изучению данных проблем и поиску ответов на поставленные вопросы долгое время мешали идеологическая ангажированность исследователей и воздействие внешнеполитической ситуации. Однако и сегодня эти обстоятельства продолжают оказывать влияние на оценку данного исторического события. В свое время на вопрос о решающей роли в капитуляции Японии ответил премьер-министр К. Судзуки еще 9 августа 1945 года: «Вступление сегодня утром в войну Советского Союза ставит нас окончательно в безвыходное положение и делает невозможным дальнейшее продолжение войны»[17].

Можно согласиться с современными отечественными учеными-востоковедами, пришедшими к выводу о том, что участие СССР в боевых действиях против Японии, безусловно, позволило ему войти в число победителей в войне на Тихом океане, но нарушение Советским Союзом пакта о нейтралитете ухудшило атмосферу, в которой в дальнейшем формировались отношения между обеими странами[18].

Елена Наземцева, старший научный сотрудник

Научно-исследовательского института

военной истории ВАГШ ВС РФ,

доктор исторических наук

[1] Внешняя политика Советского Союза в период Великой Отечественной войны: Документы и материалы. М., 1947. Т. 3. С. 166.

[2] СССР и страны Востока накануне и в годы Второй мировой войны. М., 2010. С. 114.

[3] СССР и страны Востока накануне и в годы Второй мировой войны. М., 2010. С. 119.

[4] СССР и страны Востока накануне и в годы Второй мировой войны. М., 2010. С. 122.

[5] Черевко К.Е. Серп и молот против самурайского меча. М., 2003. С. 296.

[6] Черевко К.Е. Серп и молот против самурайского меча. М., 2003. С. 290.

[7] Черевко К.Е. Серп и молот против самурайского меча. М., 2003. С. 295.

[8] Черевко К.Е. Серп и молот против самурайского меча. М., 2003. С. 324.

[9] Черевко К.Е. Серп и молот против самурайского меча. М., 2003.

[10] Никонов В.А. Молотов: Наше дело правое. Кн. 2. М., 2016. С. 220.

[11] Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВКГ: Документы и материалы 1944–1945. М., 1999. Т. 16 (5–4). С. 249–250.

[12] Дубинский А.М. Советско-китайские отношения в период японо-китайской войны, 1937–1945. М., 1980. С. 246.

[13]Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 5, М., 2013. С. 722.

[14] Цит. по: СССР и страны Востока накануне и в годы Второй мировой войны. М., 2010. С. 123.

[15] Цит. по: СССР и страны Востока накануне и в годы Второй мировой войны. М., 2010. С. 123.

[16] 17 августа главнокомандующий Квантунской армией обратился к Маршалу Советского Союза А.М. Василевскому с предложением начать переговоры о прекращении военных действий. Одновременно он уведомил его, что отдал войскам приказ не сопротивляться и начать сдачу оружия. Однако на практике в плен сдавались преимущественно части армии Маньчжоу-Го. В этих условиях А.М. Василевский потребовал от командования Квантунской армии полной капитуляции японских войск в Маньчжурии. 18 августа генерал О. Ямада выразил готовность выполнить все условия капитуляции, и в 14 ч. 10 мин 19-го Акт о капитуляции был подписан в г. Чанчунь.

[17] Цит. по: СССР и страны Востока накануне и в годы Второй мировой войны. М., 2010. С. 124.

[18] Цит. по: СССР и страны Востока накануне и в годы Второй мировой войны. М., 2010. С. 124.

|

Советско-японская война |

|

|

|

|

Дата: |

9 августа — 2 сентября 1945 |

|

Место: |

Маньчжурия, Сахалин, Курильские острова, Корея |

|

Итог: |

Победа России |

|

Территориальные изменения: |

Японская империя капитулировала. СССР вернул Южный Сахалин и Курильские острова. Маньчжоу-го и Мэнцзян прекратили своё существование. |

|

Противники |

|

СССР |

Японская империя |

Монголия МНР |

Маньчжоу-Го |

Мэнцзян |

|

|

Командующие |

|

А. Василевский |

Оцудзо Ямада (Сдался) |

Х. Чойбалсан |

Н. Дэмчигдонров (Сдался) |

|

Силы сторон |

|

|

1 577 225 солдат |

Всего 1 217 000 |

|

Военные потери |

|

|

12 031 безвозвратные |

84 000 убито |

Советско-японская война 1945 года, часть Второй мировой войны и войны на Тихом океане. Известна также как битва за Маньчжурию или Маньчжурская операция, а на Западе — как операция «Августовская буря».

Хронология конфликта

13 апреля 1941 — заключён пакт о нейтралитете между СССР и Японией. Сопровождался соглашением о мелких экономических уступках со стороны Японии, которые ею игнорировались.

25 ноября 1941 — продление Японией антикоминтерновского пакта.

1 декабря 1943 — Тегеранская конференция. Союзники намечают контуры послевоенного устройства Азиатско-Тихоокеанского региона.

Февраль 1945 — Ялтинская конференция. Союзники договариваются о послевоенном устройстве мира, в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона. СССР берет на себя неофициальное обязательство вступить в войну с Японией не позже чем через 3 месяца после поражения Германии.

5 апреля 1945 — денонсация СССР пакта о нейтралитете между СССР и Японией.

15 мая 1945 — Япония аннулирует все договоры и союз с Германией в связи с ее капитуляцией.

Июнь 1945 — Япония начинает подготовку к отражению десанта на Японские острова.

12 июля 1945 — посол Японии в Москве обращается к СССР с просьбой о посредничестве в мирных переговорах. 13 июля ему сообщают, что ответ не может быть дан в связи с отъездом Сталина и Молотова в Потсдам.

26 июля 1945 — на Потсдамской конференции США официально формулируют условия капитуляции Японии. Япония отказыватеся их принять.

6 августа — ядерный удар США по Японии.

8 августа — СССР заявляет японскому послу о присоединении к Потсдамской декларации и объявляет войну Японии.

В ночь с 8 на 9 августа СССР начинает боевые действия в Манчжурии.

Утром 9 августа — второй ядерный удар США по Японии.

10 августа 1945 — Япония официально заявляет о готовности принять Потсдамские условия капитуляции с оговоркой относительно сохранения структуры императорской власти в стране.

11 августа — США отвергает японскую поправку, настаивая на формуле Потсдамской конференции.

14 августа — Япония официально принимает условия безоговорочной капитуляции и сообщает об этом союзникам.

2 сентября — подписание Акта о капитуляции Японии.

Подготовка войны

Опасность войны СССР с Японией существовала со второй половины 1930-х годов, в 1938 году произошли столкновения на озере Хасан, а в 1939 сражение на Халхин-Голе на границе Монголии и Маньчжоу-Го. В 1940 создан советский Дальневосточный фронт, что указывало на реальный риск начала войны.

Однако обострение ситуации на западных границах заставило СССР искать компромисса в отношениях с Японией. Последняя, в свою очередь, выбирая между вариантами агрессии на север (против СССР) и на юг (против США и Великобритании), всё более склонялась к последнему варианту, и стремилась обезопасить себя со стороны СССР. Результатом временного совпадения интересов двух стран становится подписание 13 апреля 1941 года Пакта о нейтралитете, согласно ст. 2 которого:

… в случае, если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих держав, другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжение всего конфликта.

В 1941 году страны гитлеровской коалиции, кроме Японии, объявили войну СССР (Великая Отечественная война), а в том же году Япония напала на США, начав войну на Тихом океане.

В феврале 1945 на Ялтинской конференции Сталин дал обещание союзникам объявить войну Японии через 2-3 месяца после окончания боевых действий в Европе (хотя пакт о нейтралитете предусматривал, что его действие прекращается лишь спустя год после денонсации). На Потсдамской конференции в июле 1945 союзники выступили с декларацией, требуя безоговорочной капитуляции Японии. Тем же летом Япония пыталась вести переговоры с СССР о посредничестве, но безуспешно.

Война была объявлена ровно через 3 месяца после победы в Европе, 8 августа 1945, через два дня после первого применения США ядерного оружия против Японии (Хиросима) и накануне атомной бомбёжки Нагасаки.

Силы и планы сторон

Главнокомандующим был Маршал Советского Союза А. М. Василевский. Действовало 3 фронта Забайкальский фронт, 1-й Дальневосточный и 2-й Дальневосточный (командующие Р. Я. Малиновский, К. А. Мерецков и М. А. Пуркаев), общей численностью примерно в 1,5 миллиона человек. Войсками МНРА командовал Маршал МНР Х. Чойбалсан. Им противостояла японская Квантунская армия под командованием генерала Оцудзо Ямады.

План советского командования, охарактеризованный как «Стратегические клещи», был прост по замыслу но грандиозен по масштабу. Планировалось окружение противника на общей территории площадью в 1.5 млн квадратных километров.

Состав Квантунской армии: около 1 млн чел., 6260 орудий и миномётов, 1150 танков, 1500 самолётов.

Как отмечается в «Истории Великой Отечественной войны» (т.5, с.548-549):

В частях и соединениях Квантунской армии совершенно отсутствовали автоматы, противотанковые ружья, реактивная артиллерия, мало было артиллерии РГК и крупнокалиберной (в пехотных дивизиях и бригадах в составе артиллерийских полков и дивизионов в большинстве случаев имелись 75-мм пушки).

Несмотря на усилия японцев сосредоточить как можно больше войск на островах собственно империи, а также в Китае южнее Маньчжурии, японское командование уделяло внимание и Маньчжурскому направлению, особенно после того, как 5 апреля 1945 года Советский Союз денонсировал советско-японский пакт о нейтралитете. Именно поэтому из остававшихся в Маньчжурии в конце 1944 года девяти пехотных дивизий японцы к августу 1945 года развернули 24 дивизии и 10 бригад. Правда, для организации новых дивизий и бригад японцы могли использовать лишь необученных призывников младших возрастов и ограниченно годных старших возрастов − таковых летом 1945 года было призвано 250 тысяч, которые составили более половины личного состава Квантунской армии. Также во вновь созданных в Маньчжурии японских дивизиях и бригадах, помимо малочисленности боевого состава, зачастую совершенно отсутствовала артиллерия.

Наиболее значительные силы Квантунской армии — до десяти пехотных дивизий — дислоцировались на востоке Маньчжурии, граничившей с советским Приморьем, где был размещён Первый Дальневосточный фронт в составе 31 стрелковой дивизии, кавалерийской дивизии, мехкорпуса и 11 танковых бригад. На севере Маньчжурии японцы держали одну пехотную дивизию и две бригады — против Второго Дальневосточного фронта в составе 11 стрелковых дивизий, 4 стрелковых и 9 танковых бригад. На западе Маньчжурии японцы расположили 6 пехотных дивизий и одну бригаду — против 33 советских дивизий, в том числе двух танковых, двух мехкорпусов, танкового корпуса и шести танковых бригад. В центральной и южной Маньчжурии японцы держали еще несколько дивизий и бригад, а также обе танковые бригады и всю боевую авиацию.

Следует заметить, что танки и самолёты японской армии в 1945 году по критериям того времени иначе как устаревшими назвать нельзя. Они примерно соответствовали советской танковой и авиатехнике 1939 года. Это относится и к японским противотанковым орудиям, имевшим калибр 37 и 47 миллиметров — то есть годных для борьбы лишь с лёгкими советскими танками. Что побудило японскую армию использовать отряды смертников, обвязанных гранатами и взрывчаткой, как основное импровизированное противотанковое средство.

Однако перспектива быстрой капитуляции Японских войск представлялась далеко не очевидной. Принимая во внимание фанатичное, и иногда самоубийственное сопротивление, оказанное японскими войсками в апреле-июне 1945 на Окинаве, имелись все основания полагать что ожидается продолжительная, сложная кампания за последние оставшиеся японские укрепленные районы. На некоторых участках наступления эти ожидания полностью оправдались.

Ход войны

На рассвете 9 августа 1945 года советские войска начали интенсивную артподготовку с моря и с суши. Затем началась наземная операция. Учитывая опыт войны с немцами, укреплённые районы японцев обходились подвижными частями и блокировались пехотой. Из Монголии в центр Маньчжурии наступала 6-я гвардейская танковая армия генерала Кравченко.

Это было рискованное решение, поскольку впереди были труднопроходимые Хинганские горы. 11 августа техника армии встала из-за отсутствия топлива. Но был использован опыт немецких танковых частей — доставка горючего танкам транспортными самолётами. В итоге к 17 августа 6-я гвардейская танковая армия продвинулась на несколько сот километров — и до столицы Маньчжурии города Синьцзина оставалось около ста пятидесяти километров. Первый Дальневосточный фронт к этому времени сломил сопротивление японцев на востоке Маньчжурии, заняв крупнейший город в том регионе — Муданьцзян. В ряде районов в глубине обороны советским войскам пришлось преодолевать ожесточённое сопротивление противника. В полосе 5-й армии с особой силой оно было оказано в районе Муданьцзяна. Были случаи упорного сопротивления противника в полосах Забайкальского и 2-го Дальневосточного фронтов. Японская армия предпринимала и неоднократные контратаки. 19 августа 1945 в Мукдене советские войска взяли в плен императора Маньчжоу-Го Пу И (ранее — последний император Китая).

14 августа японское командование обратилось с предложением о заключении перемирия. Но практически военные действия с японской стороны не прекращались. Лишь через три дня Квантунская армия получила приказ своего командования о капитуляции, которая началась 20 августа. Но и он не сразу до всех дошёл, а кое-где японцы действовали и вопреки приказу.

18 августа была начата Курильская десантная операция, в ходе которой советские войска заняли Курильские острова. В этот же день, 18 августа, главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке маршал Василевский отдал приказ об оккупации японского острова Хоккайдо силами двух стрелковых дивизий. Эта высадка не была осуществлена из-за задержки продвижения советских войск в Южном Сахалине, а затем отложена до указаний Ставки.

Советские войска заняли южную часть Сахалина, Курильские острова, Маньчжурию и часть Кореи. Основные боевые действия на континенте велись 12 дней, по 20 августа. Однако отдельные боестолкновения продолжались вплоть до 10 сентября, ставшего днём окончания полной капитуляции и пленения Квантунской армии. Боевые действия на островах полностью закончились 5 сентября.

Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе.

В результате была полностью разгромлена миллионная Квантунская армия. По советским данным, её потери убитыми составили 84 тыс. человек, взято в плен около 600 тыс. Безвозвратные потери РККА составили 12 тыс. человек.

Значение

Маньчжурская операция имела огромное политическое и военное значение. Так 9 августа на экстренном заседании Высшего совета по руководству войной японский премьер-министр Судзуки заявил:

Вступление сегодня утром в войну Советского Союза ставит нас окончательно в безвыходное положение и делает невозможным дальнейшее продолжение войны

Советская Армия разгромила сильную Квантунскую армию Японии. Советский Союз, вступив в войну с Японской империей и внеся весомый вклад в её разгром, ускорил окончание Второй мировой войны. Американские руководители и историки не раз заявляли, что без вступления в войну СССР она продолжалась бы еще не менее года и стоила бы дополнительно нескольких миллионов человеческих жизней.

Главнокомандующий американскими вооруженными силами в бассейне Тихого океана генерал Макартур считал, что «Победа над Японией может быть гарантирована лишь в том случае, если будут разгромлены японские сухопутные силы» Государственный секретарь США Э. Стеттиниус утверждал следующее:

Накануне Крымской конференции начальники американских штабов убедили Рузвельта, что Япония может капитулировать только в 1947 г. или позже, а разгром её может стоить Америке миллиона солдат.

Дуайт Эйзенхауэр в своих мемуарах указывал, что обращался к президенту Трумэну: «Я говорил ему, что, поскольку имеющиеся сведения указывают на неизбежность скорого краха Японии, я категорически возражаю против вступления Красной Армии в эту войну».

Итоги

За отличия в боях в составе 1-го Дальневосточного фронта 16 соединений и частей получили почётное наименование «Уссурийские», 19 — «Харбинские», 149 — награждены различными орденами.

В результате войны СССР фактически вернул в свой состав территории, утраченные Российской империей в 1905 году по итогам Портсмутского мира (южный Сахалин и, временно, Квантун с Порт-Артуром и Дальним), а также ранее уступленную Японии в 1875 году основную группу Курильских островов и закреплённую за Японией Симодским договором 1855 года южную часть Курил.

Последняя территориальная потеря Японией не признана до сих пор. Согласно Сан-Францисскому мирному договору Япония отказалась от любых притязаний на Сахалин (Карафуто) и Курилы (Тисима Рэтто). Но договор не определял принадлежность островов и СССР не подписал его. Однако в 1956 году была подписана Московская декларация, по которой прекращено состояние войны и установлены дипломатические и консульские отношения СССР с Японией. В 9 статье Декларации, в частности, сказано:

СССР, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора.

Переговоры по южным Курильским островам продолжаются по настоящий момент, отсутствие решения по данному вопросу препятствует заключению мирного договора между Японией и Россией, как преемницей СССР.

Также Япония вовлечена в территориальный спор с Китайской Народной Республикой и Китайской Республикой по поводу принадлежности островов Сэнкаку, несмотря на наличие мирных договоров между странами (с Китайской Республикой договор был заключен в 1952 году, с КНР в 1978 году). Кроме того, несмотря на наличие Базового договора об отношениях между Японией и Кореей, Япония и Республика Корея также вовлечены в территориальный спор о принадлежности островов Лианкур.

Несмотря на статью 9 Потсдамской декларации, предписывающий возвращение домой военнослужащих по завершении военных действий, согласно приказу Сталина № 9898, по японским данным, до двух миллионов японских военнослужащих и мирных граждан было депортировано на работы в СССР. В результате тяжёлого труда, морозов и болезней, по японским данным, погибло 374 041 человек.

По советским данным число военнопленных составило 640 276 человек. Сразу же после окончания военных действий освобождено 65 176 раненых и больных. Умерло в плену 62 069 военнопленных, из них 22 331 до поступления на территорию СССР. Ежегодно репатриировалось в среднем по 100 000 человек. К началу 1950 года осталось около 3000 человек, осужденных за уголовные и военные преступления (из них 971 переданы Китаю за совершенные преступления против китайского народа), которые в соответствии с Советско-японской декларацией 1956 года были досрочно освобождены и репатриированы на родину.

Предпосылки к войне

Уже в начале тридцатых годов существовали предпосылки для вооружённого конфликта между СССР на Дальнем Востоке и набирающей силу Японией. В 1938 году произошло первое столкновение, известное как Битва на озере Хасан. В последующем отмечалось несколько небольших стычек, но эти события и советско-японские пограничные конфликты не привели к каким-либо жертвам и не имели дальнейшего продолжения.

В августе 1939 года между фашистской Германией и Советским Союзом подписано соглашение о ненападении и секретная часть, по которой красная армия обязывалась вести военные действия в качестве союзника немецких войск. В то же время Гитлер налаживал контакты с японским императором, желая иметь такого мощного милитаристского партнера на тихоокеанском фронте. В последующем в период с 1939 по 1941 года Япония и СССР являлись фактически союзниками, но при этом полномасштабная война между ними могла начаться в любой момент и по различным причинам.

Для Японии война с СССР имела следующее значение:

- расширение территорий;

- захват земель с ценными ресурсами;

- возможность контроля части материка.

В конце тридцатых и в начале сороковых годов японская империя представляла собой милитаристическое государство с уклоном в нацизм и фашизм. Местные военачальники, которым принадлежала фактически вся власть в стране, рассматривали часть территории Китая и Дальний Восток с Камчаткой в качестве своих исконных земель, готовясь в любой момент напасть на СССР.

В это же время отмечается промышленный бум в Японии, в этой стране активно увеличивалась численность армии, которая обладала огромным воздушным флотом, а на токийских верфях строились многочисленные тяжёлые морские эсминцы и линкоры. В начале сороковых годов японскими войсками была захвачена часть Маньчжурии. Такая оккупация рассматривалась в качестве плацдарма для дальнейшего продвижения на Дальний Восток.

Диспозиция сил

Де-факто Япония являлась союзником фашистской Германии. Однако в действительности боевые действия японские генералы вели исключительно в интересах своей страны, в первую очередь пытаясь противостоять растущему влиянию США в тихоокеанском регионе и планируя увеличить территории за счет захвата земель в Китае и СССР.

На момент начала Второй мировой войны Япония являлась одним из самых мощных милитаризированных государств в мире. Ни Китай, ни Советский Союз в одиночку противостоять такой военной машине в те годы попросту не могли. Тем более что основная часть красной армии была сосредоточена в европейской части страны, а Дальний Восток оставался беззащитным. Неудивительно, что многие японские генералы строили проекты по быстрому захвату части территорий, склоняя императора как можно скорее объявить войну СССР.

Однако промышленное лобби смогло воздействовать на императора, который отказался от планов захвата новых территорий, желая при этом снизить влияние Соединенных Штатов на Тихом океане. В итоге Япония объявляет войну США, проводя знаменитую воздушную атаку на морской американский флот в бухте Перл Харбор. Несмотря на первые успехи, добиться блицкрига не удалось, а кампания приняла затяжной характер. В последующем к Соединенным Штатам присоединилась Австралия и ряд других стран. Совместными усилиями в 1943—1945 годах удалось нанести ряд серьезных поражений японским войскам.

В начале 1944 года руководство СССР и союзники из США и Великобритании уже понимали, что участь фашистской Германии, Италии и Японии предрешена. Необходимо было определиться с последующим разделом сфер влияния как в Европе, так и в регионе Юго-Восточной Азии. Последняя рассматривалась США в качестве своей вотчины, тем более что именно американские войска вели тут широкомасштабные боевые действия, нанося Японии одно поражение за другим.

Ялтинская конференция

В феврале 1945 года в Ялте состоялась знаменитая встреча, в которой принимало участие высшее руководство Великобритании, США и СССР. В ходе переговоров удалось добиться от Сталина согласия на вступление СССР в войну с Японией, что красная армия обязалась сделать по прошествии трех месяцев после окончательной победы над фашистской Германией. В обмен на это Советскому Союзу после раздела Японии отходили Курильские острова и Южный Сахалин. Эта конференция перекроила в последующем мировую карту в пользу трех держав.

Итогом Ялтинской конференции стало:

- раздел влияния в Западной и Центральной Европе;

- договоренности о начале боевых действий на тихоокеанском фронте.

К тому времени между Японией и СССР действовал пятилетний пакт о нейтралитете, который был заключён в конце 1941 года. В апреле 1945, то есть за месяц до окончания Великой Отечественной войны, СССР в одностороннем порядке заявляет о расторжении этого договора, действуя без объявления войны в рамках устных договоренностей Ялтинской конференции. При этом военный контроль над Японией, а следовательно, и над всем тихоокеанским регионом, после завершения всех боевых действий должен был перейти к США.

Активные боевые действия

Изначально Советский Союз не обладал мощной военной группировкой на Дальнем Востоке, однако сразу же после завершения Второй мировой войны часть регулярной армии была в спешном порядке переброшена в район Хабаровска и Владивостока. Стратегический замысел генералов красной армии подразумевал проведение трех военных операций:

- Курильской.

- Южно-Сахалинской.

- Маньчжурской.

В районе Маньчжурии советской армии противостоял генерал Оцудзо Ямада, который возглавлял Квантунскую армию. Под его началом было более миллиона человек, 1000 танков, 1500 самолетов и более 6000 минометов и орудий. К моменту начала боевых действий советская армия имела значительный численный перевес, а по танкам, авиации и мощной артиллерии превосходство было огромным. При этом японские войска были известны своим умением искусно вести сражения, поэтому даже при подобной диспозиции война обещала быть крайне сложной и могла длиться годами.

Японские войска смогли отлично подготовиться к неизбежной войне с Советским Союзом. Были обустроены многочисленные укрепрайоны и дзоты, каждый из которых в последующем брался с огромными человеческими потерями со стороны красноармейцев. За первые несколько недель ожесточённых боёв армия СССР смогла продвинуться на Забайкальском фронте на 150 километров вперёд. Японские войска продолжали отчаянно сражаться, самураи, отрядом которых командовал Ояма Ивао, редко когда сдавались в плен, предпочитая умереть на поле боя.

Самым ожесточенным и кровопролитным сражением этой войны является битва за высоты Верблюд и Острый, которые входили в состав укреплённого Хотоуского района. Японцы обустроили на высоте многочисленные артиллерийские расчёты, подступы к горам были заболочены, а передвижение существенно усложнялось многочисленными мелкими полноводными реками.

Защитники пика Острый отвергали требования советских войск по капитуляции и до последнего солдата защищали сделанный ими укрепрайон. Боевые действия в этом районе закончились уже в начале сентября, при этом соотношение потерянных солдат в красной армии составляло десять к одному погибшему японцу.

Завершение кампании

Несмотря на первые успехи красноармейцев в сражении с неприятелем, военные действия против Квантунской армии могли затянуться на многие месяцы. Ситуацию осложнял тот факт, что японцы приняли на вооружение эффективную тактику партизанских рейдов камикадзе. Они со взрывчаткой проникали в лагеря красноармейцев, подрывали себя и уничтожали тем самым большое количество живой силы неприятеля. Только в первые дни августа в ходе таких рейдов было уничтожено порядка полутора тысячи красноармейцев.

Переломным моментом в Советско-японской войне стал не столько разгром Квантунской армии в августе 1945 г., сколько американская ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 6 и 9 августа 1945 года американские войска сбросили две ядерные бомбы, уничтожив при этом около 250 тысяч мирного населения. Это был первый и единственный на сегодняшний день факт использования атомного оружия при ведении боевых действий. Для Советского Союза наличие такого разрушительного по своей мощности оружия у США стало откровением.

В Советском Союзе многие генералы в то время убеждали Сталина не останавливаться на Южных Курилах, а развить своего наступление, расширив зону влияния на всю Японию. Однако после проведённой атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки от таких планов пришлось сразу же отказаться. Японское командование прекратило активные боевые действия, а 15 августа было объявлено о полной капитуляции.

2 сентября 1945 года на борту крупнейшего американского линкора Миссури тройкой представителей США, Японии и России подписана безоговорочная капитуляция Страны восходящего солнца. Считается, что эта дата является окончанием Второй мировой войны. Однако на отдельных фронтах боевые действия продолжались еще вплоть до 10 сентября. Полный текст договора был засекречен, а публичной кратко стала лишь его незначительная часть.

Итоги для СССР

Выполнив все условия подписанных на Ялтинской конференции соглашений, СССР после завершения японской войны вернула утраченные ранее территории, в том числе Квантунскую область с посёлком Дальним и Порт-Артуром, Южный Сахалин, а также несколько Курильских островов. Однако Япония уже в девяностых и двухтысячных годах добивалась возврата ряда спорных территорий, которые до сих пор в этой стране считают своими.

Потери красной армии в ходе боевых действий составили 12 тысяч убитых и 24,5 тысячи ранеными. Войсками противника было уничтожено 62 самолёта, 232 миномёта и дальнобойных орудий, а также 78 танков. С японской стороны потери составляют по неподтвержденным данным 84000 убитых и 640000 взятых в плен.