Московское восстание 1547 года стало итогом масштабных пожаров лета этого же года. Оно подвело молодого семнадцатилетнего Ивана IV к мысли об укреплении собственной власти. В это время на политической арене появились протопоп Сильвестр и А. Ф. Адашев, усилилось влияние митрополита Макария, сторонника изменений политического и социального устройства государства. Наступило время Избранной рады. Но это лишь поверхностная оценка. События 1547 года связаны и с завещанием Василия III, и с деятельностью регентского совета, и с желанием Ивана Васильевича избавиться от боярской опеки.

Князь Василий III

Лучше всего московское восстание «людей посадских» описал Н. М. Карамзин в своей «Истории государства Российского». Он опирался на такие источники как

- Новгородскую четвертую летопись;

- Постниковский летописец;

- Львовскую летопись;

- Летопись начала царствования («Царственную книгу»);

- письма Ивана IV А. М. Курбскому (первое послание за 1563 год).

Интересно. Все эти источники, кроме Новгородской летописи, были предвзяты к восставшим и осуждали народ за бунт против царя.

Основные причины восстания

Официальной причиной народного восстания (или бунта, как считают некоторые историки) стало бедственное положение москвичей после масштабных пожаров апреля-июня 1547 года.

Интересно. Первые восстания в Москве произошли еще в апреле, но бояре быстро нашли «виновных», представили их царю и казнили по его же указу.

Ряд исследователей этого периода называют причиной бунта недовольство части московского боярства усилением позиций Глинских. Объективно же, восстание 1547 года в Москве стало кульминацией системного социально-политического кризиса 30-40 годов XVI века, когда государством управляли различные боярские группировки, пользуясь малолетством царя.

В это время:

- наблюдалось ослабление власти монарха и падение его авторитета;

- происходило усиление власти боярства, которое искало лишь собственной выгоды и не заботилось о благосостоянии страны.

Отсутствие политической стабильности привело к росту социальных противоречий:

- служилое дворянство было недовольно боярским правлением;

- посадские люди (купцы и ремесленники) – необоснованным и не систематизированным ростом налогов (последний раз налоги собирались на «венчание» Ивана Васильевича на царство и на его свадьбу, и они были очень высокими, что вызвало недовольство москвичей);

- крестьяне – злоупотреблением со стоны наместников;

- все социальные группы, кроме боярства – неэффективностью работы центральных органов управления.

Интересно. Даже «венчание» Ивана Васильевича на царство, санкционированное митрополитом Макарием и проведенное 16 января 1547 года не исправило ситуацию.

Участники

В советской историографии, придерживающейся идей «классовой борьбы», отмечалось, что движущей силой московского восстания стали средние и низшие социальные слои: посадские люди, ремесленники и купцы, а также крестьяне из близлежащих деревень и сел. Если кратко, то это действительно так, но современные историки считают, что за ними стояли служилые люди крупных боярский родов, выступавшие в роли подстрекателей.

Второй тезис можно считать более верным только потому, что посадские люди не выдвигали каких-либо требований, отражавших их социальную (классовую) принадлежность.

Ход событий

21 июня в Москве начался «великий пожар». Распространению огня способствовала «сухая буря» с сильным ветром и молниями. Она закончилась ближе к вечеру, а ночью стали затухать и пожары. По оценкам историков за время пожара погибло около четырех тысяч человек, двадцать пять тысяч дворов и двести пятьдесят церквей было уничтожено огнем.

События 22-25 июня

22 июня в столице не было никакой власти: царь с семьей находился в своей резиденции в селе Воробьево, а митрополит лечился от полученных в Успенском соборе ожогов в одном из ближних подмосковных монастырей. Только 23 июня Иван IV на один день приехал в Москву, посетил митрополита Макария, отдал приказ о раздаче «царского жалования» погорельцам, провел заседание Боярской думы и назначил «комиссию», члены которой бояре и князья Ф. И. Скопин-Шуйский, Ю. И. Темкин-Ростовский, И. П. Федоров, Г. Ю. Захарьин, Ф. М. Нагой должны были разобраться в причинах пожара. Обещание «царского жалования» должно было способствовать снятию социального напряжения, но этого не произошло.

24 и 25 июня в Москве все было относительно спокойно. Но народ искал виновных, и подозрения пали, не без помощи боярских «кликуш», на бабку царя, княгиню Анну Глинскую. Ее обвинили в колдовстве, поджоге города, а семью Глинских – в государственной измене (обвинили в пособничестве крымском хану Сагиб-Гирею).

Интересно. Анна Стефановна Глинская (в девичестве – Якшич) была матерью Елены Глинской и, скорей всего, воспитательницей своего внука, Ивана Васильевича (Грозного). Известно, что она на правах единственной оставшейся в живых старшей родственницы, активно занималась устройством его свадьбы с Анастасией Романовой. Иван же, в свою очередь, был привязан к бабушке, помогал от ее имени родственникам в Сербии и сербским монастырям.

События 26-29 июня

Вечером в воскресенье 26 июня на Соборной площади перед Успенский собором представители из числа посадских людей провели переговоры с членами боярской комиссии, которые не стали отрицать виновности Глинских. Юрий Васильевич, сын Анны и дядя Ивана IV, попытался найти спасения в церкви, но был схвачен и убит (забит камнями на Лобном месте). 27 июня продолжались погромы домов бояр Глинских и их «ближников». Под «горячую руку» москвичей попали и дворяне с Оки, которые привезли в столицу весть о движениях войск крымского хана.

Сам царь с женой Анастасией Романовной, бабушкой, братом Юрием Углицким и вторым дядей Михаилом Васильевичем находился в селе Воробьеве, куда перебрался из села Остров, где жил всю весну (по другой версии Анна и Михаил Васильевич находились во Ржеве, где князь был воеводой). Именно туда двинулись толпы, собранные 29 июня, в среду, призывая выдать родственников. Иван Васильевич, несмотря на то, что был испуган («И от сего бо вниде страх в душу мою и трепет в кости моя»), сам вышел к собравшимся и, пообещав отставку Михаила, уговорил народ разойтись.

Итоги и последствия Московского восстания

Позднее, Михаил Глинский с матерью и женой попробовал бежать в Великое княжество Литовское, предварительно отправив письмо Сигизмунду II, чем вызвал гнев царя, и что поспособствовало окончательной опале рода.

Летописи также упоминают о глобальной «чистке» управленческого аппарата в ноябре 1547 года. Она проходила не только в Москве, но и в Новгороде, и в Пскове.

Дальше Иван IV, по совету Макария, Сильвестра и А. Ф. Адашева, начал подготовку проекта масштабных реформ, которые привели к укреплению самодержавия, централизации государства и более эффективному управлению им. Также эти реформы разрешили социальные противоречия и укрепили положения служилого дворянства.

Предпосылки народных волнений

В стране на протяжении длительного периода наблюдалась нестабильность верховной власти, что в итоге привело к произволу местных феодалов. Очевидно, что это спровоцировало рост недовольства среди крестьянства и вылилось в открытые выступления посадских низов в некоторых городах.

Особенно резко социальные противоречия обострились в середине XVI в. 21 июня 1547 г. случился разрушительный пожар, который практически полностью уничтожил столицу. Это стало главным поводом выступления московских посадских людей. Горожане судачили, что главным поджигателем была бабка юного царя – Анна Глинская, якобы сумевшая при помощи магии поджечь Москву.

Посадские люди потребовали особого розыска и наказания «злодеев». Враги рода Глинских в лице старомосковской боярской знати подхватили слухи и приложили все усилия, чтобы направить гнев горожан против своих политических соперников. Дядю царя – Ю.В. Глинского – растерзала толпа, другие его дяди скрылись, их дворы подверглись погрому и грабежу, а слуги были перебиты.

Давление людей на царя Ивана IV

29 июня восставшие, так называемые «черные люди», организовали сходку (которую даже назвали «вечем»). Затем толпа вооружилась подручными средствами и отправилась в Воробьев в царскую резиденцию, чтобы потребовать от царя выдачи сбежавших Глинских.

Юный государь Иван IV (прозванный впоследствии «Грозным») был застигнут врасплох. Страшно перепугавшись волнения черни, царь вынужден был пообещать, что проведет настоящий сыск и накажет виновников пожара. Он даже пообещал, что предоставит помощь в восстановлении домов всех восставших. Москвичи поверили царю и отступили назад в город.

Позже Иван IV признавался, что именно в тот момент «вошел страх в душу мою и в кости мои, и омрачился дух мой»

В скором времени волнения в Москве прекратились, но общественное недовольство в стране продолжало расти. Отклики московского восстания отразились в волнениях в псковском пригороде Опочке летом того же 1547 г. и в самом Пскове в 1550 г.

Конкретно в Опочку, чтобы усмирить горожан, пришлось даже направить поместное войско

Городские низы, ставшие основной и самой массовой силой московского восстания 1547 г., своим бунтом лишь ускорили крах очередного боярского правительства: Глинских у власти сменили подстрекатели восстания, представители старомосковского боярства Захарьины-Кошкины, которые являлись родственниками Анастасии — первой жены царя.

Этот народный бунт очень сильно повлиял на юного царя Ивана IV. Он на всю жизнь запомнил чувство унижения, за что после жестоко мстил каждому, кто ему не угодил в чем-либо. Вместе с тем возмущение москвичей натолкнуло Ивана IV на мысли о разработке и проведении политики реформ.

Формирование «Избранной рады»

Бурные события 1547 г. стали предпосылкой глубоких государственных трансформаций. В скором времени вокруг молодого царя сформировалась особая группа приближенных к нему лиц, которую князь Андрей Михайлович Курбский, один из ее участников, впоследствии назвал на польский манер «Избранной радой».

Этот новоиспеченный «кружок» придворных и служилых людей возглавили Алексей Федорович Адашев (костромской дворянин, представитель незнатного, но богатого рода) и Сильвестр (протопоп кремлевского Благовещенского собора)

В составе Избранной рады числились, в том числе, знатные князья А. М. Курбский, М. И. Воротынский, Н. И. Одоевский и др. Первый глава Посольского приказа думный дьяк И. М. Висковатый также пополнил ряды Рады. И митрополит Макарий весьма активно поддерживал деятельность новой группы.

Интересно отметить, что Рада формально не являлась государственным учреждением, но, по сути, именно она была правительством России и на протяжении 13 лет управляла страной от имени царя, последовательно претворяя в жизнь целостную программу крупных реформ.

Эти реформы по своему содержанию совпадали с требованиями обращенных к царю челобитных, написанных в 1549 г. дворянином и талантливым публицистом И. С. Пересветовым. Он активно выступал за серьезное укрепление основ Российского государства в интересах отдельной группы населения – консолидирующегося служилого дворянства.

Дальнейшие государственные преобразования

Особым этапом в ходе эволюции государственного и политического развития России считается создание первого сословно-представительного законосовещательного института – Земского собора, который был созван в Москве в феврале 1549 г. В его составе были Боярская дума, «Освященный собор», собранный из высших иерархов Русской православной церкви, и земские люди, представлявшие различные слои населения и различные местности государства.

Однако в деятельности Собора не участвовали представители социальных низов (податных сословий)

Созыв Земского собора историки называют важной вехой в формировании сословно-представительной монархии, поскольку он способствовал укреплению царской власти.

Сословно-представительной монархией называют такую форму правления, которая предусматривает участие сословных представителей в государственном управлении, составлении законов. Формируется в условиях политической централизации

Сохранились данные о том, что Соборы созывались в 1566 г., 1575 г., 1576 г., 1579 г., 1580 г., 1584 г. и в начале 1598 г., но регулярно действующим «парламентским» органом власти, который ограничивал бы самодержавие в России, они так и не стали.

Основной целью созыва Собора 1549 г. стало решение вопросов о реформах Избранной рады и подготовке нового Судебника. Принятие последнего произошло в 1550 г., и именно он стал правовой основой для проведения масштабных государственных реформ в 50-х годах XVI в.

В Судебник Ивана IV включены 100 статей, в которых развились тенденции дальнейшей централизации государственного управления и судопроизводства, намеченные еще Судебником 1497 г.

Новый Судебник стал преемником особенно важной статьи Судебника 1497 г. – «О христьянском отказе». Согласно ей для всего Российского государства устанавливался единый срок перехода крестьян от одного землевладельца к другому – за неделю до и неделей после осеннего Юрьева дня (26 ноября).

Новым Судебником разрешалось обращение холопов в крестьян, права наместников ограничивались, наказания за разбой ужесточались, и вдобавок были введены статьи о наказании за взяточничество. Также в него были внесены дополнения и изменения, касающиеся усиления центральной власти, а именно:

- контроль над наместниками,

- взимание единой государственной пошлины,

- переход права сбора торговых пошлин (тамги) к царской администрации.

Новый свод законов запрещал перевод боярских детей в холопы (мелкопоместных дворян, служивших князьям и боярам) и ограничивал приток посадских людей во владения монастырей. Последняя мера была направлена на предотвращение убыли налогоплательщиков, так как духовенство в те времена освобождалось от государевых налогов.

Податное население обязано было нести тягло – совокупность натуральных и денежных повинностей. В XVI в. для всего государства установилась единая мера взимания налогов – «соха», для чего регулярно осуществлялась опись сельских и городских земель, находившихся в хозяйственном обороте – «сошное письмо».

В ходе Московского восстания 1547 года царь Иван Грозный, который было тогда совсем ещё юношей, едва не лишился головы. Возмущённый народ искал виновных в пожарах, и нашёл их в лице ненавистных родственников царя, решив незамедлительно с ними расправиться. Вероятно, события Московского восстания 1547 повлияли на формирование личности Ивана Грозного, который в дальнейшем “прославился” из-за своего непредсказуемого взрывного характера и жестокости. Интересно, что советская историография утверждала, что в восстании принимали участие в основном лишь бедняки, жаждавшие справедливости, а вот современные историки полагают, что оно охватило разные социальные слои общества. Погромами, правда, действительно занималась чернь, но многие полагают, что за ней стояли дворяне, которые увидели в восстании удобную возможность расправиться с некоторыми своими соперниками.

Причины Московского восстания 1547

- Пожар. Широко известные московские пожары 1547 года начались, вероятно, из-за длительной засухи, и в них сгорело около 30-35% всех зданий города, а погибло около 4000 человек.

- Ненависть к Глинским. Как известно, мать Ивана Грозного, Елена Глинская, после смерти Василия III сама правила в качестве регента, пусть и недолго. Её родственники пользовались огромным влиянием, а заодно и народной ненавистью, причём в основном из-за того, что они были “пришлыми”, так как род Глинских происходил из Литвы. Это обстоятельство можно назвать одной из основных причин Московского восстания 1547 года.

- Отсутствие царя. Иван Грозный в этот момент находился не в городе, и народ распоясался. Впрочем, самого царя разбушевавшаяся толпа позднее тоже едва не убила, обвинив его в укрывательстве родственников-Глинских.

- Социально-политический кризис на Руси. Обстановка к тому моменту сложилась трудная, так как бояре погрязли в борьбе за влияние и власть, а простонародье возмущалось очередным повышением налогов.

События Московского восстания 1547 года кратко

Бунт вспыхнул спонтанно, и горожане начали искать виновных в пожаре. Неизвестно, откуда взялась такая идея, но они почему-то решили, что во всём виноваты дворяне Глинские, ненавистные многим. Обвиняя Глинских в колдовстве и поджогах, толпа начала громить их дома, а дядя Ивана Грозного, Юрий Глинский, был и вовсе убит. После расправы толпа двинулась на подмосковное село Воробьёво, где находился царь с женой и родственниками. Так как 17-летний Иван Грозный не ожидал неприятностей, у него не было значительной охраны, и он сам вышел на переговоры с восставшими. Ему удалось успокоить толпу, пообещав отправить в отставку воеводу Михаила Глинского, и после этого события Московского восстания 1547 постепенно пошли на спад. Это было довольно рискованно – выходить к бунтовщикам лично, но выбора у царя не было, так как в противном случае толпа грозилась убить его самого.

Итоги и последствия Московского восстания 1547

- Массовые погромы. Разграблению подверглась в основном недвижимость Глинских, уцелевшая во время пожара. Но, так как бунт носил спонтанный характер, нашлись и те, кто воспользовался им в качестве прикрытия для банального мародёрства.

- Падение Глинских. В итоге Московского восстания 1547 года они окончательно утратили власть и влияние, несмотря на то, что они приходились царю роднёй.

- Была проложена дорога для абсолютизма. Иван Грозный на всю жизнь запомнил эти события, и они твёрдо укрепили его намерение сосредоточить всю власть в своих руках. Отсюда и растут корни борьбы самодержца с боярами, итогом которой стала централизация государственной власти на Руси.

- Расправы и репрессии. Когда восстание улеглось, царь приказал разыскать и казнить его зачинщиков. При этом, судя по всему, массовых расправ не было – не из-за милосердия Ивана Грозного, а потому, что он понимал, что время сложилось неблагоприятное для массовых репрессий, которые могут вызвать новый бунт.

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 26 сентября 2018; проверки требуют 3 правки.

Моско́вское восста́ние 1547 го́да — волнения средних и низших слоёв городского населения, произошедшие в Москве после засухи и пожаров 1547 года. В отсутствие государя в столице начались волнения, оставшиеся без крова люди искали виноватых в поджогах и колдовстве. Народная молва обвинила в случившемся непопулярных родственников матери великих князей. 26 июня разъярённая толпа убила родственника Ивана IV Юрия Глинского. Через три дня толпа отправилась к царю, требуя расправы над остальными Глинскими. Целью восставших было падение этого боярского рода. После переговоров и уступок люди разошлись, зачинщики были впоследствии арестованы и казнены.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 820

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1547)

Содержание

- 1 Причины

- 1.1 Социально-политический кризис

- 1.2 Ущерб от пожаров

- 2 «Со Христом ли останется народ наш…»

- 3 История

- 3.1 Ход восстания

- 4 Из инструкции «Советы восставшим рабочим» Боевой организации при Московском комитете РСДРП (11 декабря 1905 г.):

- 5 Участники

- 5.1 «Спонсоры» революции

- 5.2 Революция без Ленина

- 6 Литература

Причины

Социально-политический кризис

Портрет Ивана Грозного, 1672 год

По мнению ряда исследователей, московское восстание 1547 года было следствием обострившейся социально-политической ситуации в Московском государстве в первой трети XVI века. С одной стороны, этот период характеризовался ослаблением авторитета царской власти и борьбой за власть боярских кланов и семейств. С другой — податное население было недовольно повышением налогов, ростом повинностей и произволом наместников и волостителей. С точки зрения марксизма-ленинизма, события 1547 года интерпретировались как городское антифеодальное восстание, вызванное «резким обострением классовых противоречий» и произволом бояр. Венчание на царство в январе 1547-го молодого Ивана IV не оправдало надежд народа и не помогло преодолеть сложившийся государственный кризис. Большое влияние при дворе приобрели Глинские — родственники царя по материнской линии, что вызвало недовольство других представителей высшей знати и народа.

Ущерб от пожаров

21 (по некоторым источникам — 24) июня 1547 года Москву охватил новый, «великий» пожар. В течение двух дней в огне оказались Арбат и Кремль, невыгоревшие части Китай-города, Тверская, Дмитровка, и Мясницкая. Согласно летописным источникам, в пожаре погибло порядка 1700 человек.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1287

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1547)

«Со Христом ли останется народ наш…»

Однако революционеры и либеральная общественность начали использовать полученные свободы для дальнейшего развития антимонархической революции. По советским данным, в октябре–декабре 1905 г. бастовало 1277 тысяч рабочих; в ноябре было 796 крестьянских выступлений.

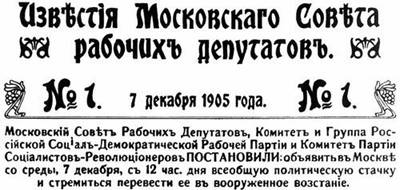

Большевики начали готовить восстание. «Техническая группа ЦК РСДРП» во главе с Л.Б. Красиным тайно закупала оружие за границей и внутри страны, создавала лаборатории по изготовлению бомб, обучала боевиков. Ленин добивался массового создания боевых дружин. Делалось это с помощью японцев и еврейских банкиров (Я. Шифф это потом признал, и в англоязычной «Еврейской энциклопедии» о нем говорится: «чрезвычайно разгневанный антисемитской политикой царского режима в России, с радостью поддержал японские военные усилия…, в то же время оказывая финансовую поддержку группам самообороны русского еврейства». Что здесь понимается под «группами самообороны», уточняет издание нью-йоркской еврейской общины: «Шифф никогда не упускал случая использовать свое влияние в высших интересах своего народа. Он финансировал противников самодержавной России…»). 6 декабря «Московский Совет рабочих депутатов» постановил: «объявить в Москве всеобщую политическую стачку и стремиться перевести ее в вооруженное восстание».

9 декабря вечером боевые дружины революционеров, насчитывавшие около 2 тысяч вооруженных и около 4 тысяч невооруженных боевиков, начали строить баррикады. В их рядах были эсеры и меньшевики, но руководство осуществляли большевики. 10–11 декабря баррикады были созданы во всех районах Москвы. Бои развернулись на Кудринской площади (ныне площадь Восстания), Арбате, Лесной улице, на Серпуховской (ныне Добрынинская) и Каланчевской (ныне Комсомольская) площадях, у Красных ворот. Дольше всех шли бои на Пресне.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 3221

Источник: https://rusidea.org/25122205История

Ход восстания

«Иван IV и протопоп Сильвестр во время большого московского пожара 24 июня 1547 года», картина Павла Плешанова, 1856 год

Основные события восстания произошли после «Великого пожара». 26 июня народ собрался на вече на Соборной площади, где Глинских признали виновными в поджогах и колдовстве. В Успенском соборе «убили миром» дядю царя, боярина Юрия Глинского: он был побит во время богослужения, а затем забит насмерть камнями. Оставшиеся после пожара дворы Глинских сожгли и разграбили.

29 июня толпа двинулась в село Воробьёво, где от пожаров скрывались Иван IV вместе с женой Анастасией и братом Юрием. Летописи описывают, что «бысть смятение людем московским: поидоша многые люди черные к Воробьёву и с щиты и сулицы, яко к боеви обычаи имаху, по кличю палача». Целью восставших было расправиться с остальными Глинскими. По утверждению советского историка Сигурда Шмидта, в гневе люди были готовы даже убить царя, якобы скрывавшего родственников. Не ожидавший наступления вооружённых москвичей, 17-летний царь пошёл на переговоры и обещал отставку воеводы Михаила Глинского. Толпа разошлась, но волнения в столице продолжались ещё около недели. После усмирения бунта царь приказал арестовать и казнить его зачинщиков. По мнению Шмидта, расправа над участниками июньского восстания не была суровой, поскольку «политическая ситуация лета 1547 года никак не подходила для совершения массовых казней». В тот период в ближайшем кругу Ивана IV появился священник Сильвестр, убедивший государя, что пожары — гнев Божий, обрушившийся на Ивана за его неправедные поступки. Впоследствии Грозный вспоминал об июньских событиях: «И от сего бо вниде страх в душу мою и трепет в кости моя».

Московское восстание привело к падению рода Глинских и стремлению молодого царя укрепить абсолютную власть. Историк Александр Зимин считает, что, воспользовавшись волнениями 1547 года, из Москвы бежал религиозный вольнодумец Феодосий Косой с приспешниками. Эту догадку поддержал другой историк, Александр Клибанов.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 2019

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1547)Из инструкции «Советы восставшим рабочим» Боевой организации при Московском комитете РСДРП (11 декабря 1905 г.):

1. Главное правило – не действуйте толпой. Действуйте небольшими отрядами человека в три-четыре, не больше. Пусть только этих отрядов будет возможно больше и пусть каждый из них выучится быстро нападать и быстро исчезать…

2. Кроме того, товарищи, не занимайте укрепленных мест. Войско их всегда сумеет взять или просто разрушить артиллерией. Пусть нашими крепостями будут проходные дворы и все места, из которых легко стрелять и легко уйти…

7. Казаков не жалейте. На них много народной крови, они всегдашние враги рабочих…

8. На драгун и патрули делайте нападения и уничтожайте.

9. В борьбе с полицией поступайте так. Всех высших чинов до пристава включительно при всяком удобном случае убивайте. Околоточных обезоруживайте и арестовывайте, тех же, которые известны своей жестокостью и подлостью, тоже убивайте…

10. Дворникам запрещайте запирать ворота. Это очень важно. Следите за ними, и если кто не послушает, то в первый раз побейте, а во второй – убейте…

Были созданы специальные группы боевиков для расправ с начальством. Так, 15 декабря революционеры привели в исполнение «приговор» в отношении начальника московской сыскной полиции 37-летнего А.И. Войлошникова, хотя тот по роду службы не имел прямого касательства к политическим делам. Вот как описывала эту расправу газета «Новое время»:

«Около 6 часов вечера у дома Скворцова в Волковом переулке на Пресне появилась группа вооруженных дружинников… в квартире Войлошникова раздался звонок с парадного хода… С лестницы стали кричать, угрожая выломать дверь и ворваться силою. Тогда Войлошников сам приказал открыть дверь. В квартиру ворвалось шесть человек, вооруженных револьверами… Пришедшие прочли приговор революционного комитета, согласно которому Войлошников должен был быть расстрелян… В квартире поднялся плач, дети бросились умолять революционеров о пощаде, но те были непреклонны. Они вывели Войлошникова в переулок, где тут же у дома приговор и был приведен в исполнение… Революционеры, оставив труп в переулке, скрылись. Тело покойного было подобрано родными».

В те же дни пресненские боевики «предали смерти через удушение» А.Н. Юшина, брандмейстера пожарной части при Прохоровской мануфактуре, чем-то им не угодившего; ими же были расстреляны околоточный надзиратель Пресненской части В.А. Сахаров, надзиратель Сущевской части Яковинский, десятки рядовых блюстителей уличного порядка.

Такая тактика партизанских действий и стрельбы из подворотен поначалу была успешной. Правительственных сил в Москве имелось лишь около 2 тысяч полицейских и небольшие воинские части в основном из казаков. Поэтому подавление безпорядков затянулось на 9 дней. Подкрепления из С.-Петербурга прибыли в Москву только 15 и 16 декабря, после чего 19 декабря революционеры прекратили борьбу. Руководители «восстания» бежали в эмиграцию. Декабрьские события унесли жизни более тысячи человек, в том числе 137 женщин и 86 детей. Ничего другого, кроме безсмысленных жертв, эти баррикадные бои в огромном городе принести не могли; изначально было ясно, что сооружением баррикад власть захватить невозможно, а только учинить кровавые безпорядки и использовать их в пропагандно-политических целях, клеймя «кровавый царский режим» и «жестокость казаков». Что и было сделано, в том числе в западной печати. Впоследствии большевики гордились этими кровавыми безчинствами и мифологизировали их как «Декабрьское вооруженное восстание», увековечив в названиях улиц и района Москвы.

После подавления московского «восстания» революция пошла на спад, хотя волнения продолжались еще около полутора лет. Знаменитый проповедник, безстрашный о. Иоанн Восторгов писал о том времени:

«Прости, прости, старая, тысячелетняя Россия! На наших глазах судили, осудили тебя и приговорили к смерти… Грозные и безпощадные судьи заплевали твое лицо и не нашли в тебе ничего доброго. Суд был строгий, неумолимый и безпощадный. Все слилось в один вопль: возьми, распни!

Знаем и мы, что ничто человеческое тебе не чуждо; знаем, что много было у тебя недостатков. Но и то мы ведаем и видим, что ты соделала Русь Святою, а народ свой – богоносцем, если не в осуществлении, то хоть в вечном, неумирающем идеале народной души; ты породила и воспитала великий народ, сохранив его в горькой доле, в горниле исторических испытаний чрез целый ряд веков; ты породила и воспитала сонм святых и праведных; ты не погибла под ударами, – под тяжкими ударами судьбы, но крепла в них, сильная верою; с сею верою, в великой мощи духа, ты перенесла все тяготы, и все же создала, и нам завещала и оставила Великое Царство. За все это тебе земной благодарный поклон.

Будущая, новая жизнь России неизвестна. Но ход ее для нас, верующих, представляется совершенно ясным. Он всецело будет зависеть от того, со Христом ли останется народ наш, или откажется от Него, пойдет ли за Ним, или Его Единого оставит. Не формы жизни, не формы правления спасают народ: семя свято, люди верующие и благочестивые, – те, что не преклоняют колена пред современными Ваалами, как во дни Илии, – уважение к нравственному закону, внутреннее Христианство, послушание Церкви – вот что сохранит и укрепит всякое общество и государство. А народ, забывший о Небе, недостоин жить и на земле».

Частично использован материал «Декабрьская репетиция октября».

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 5349

Источник: https://rusidea.org/25122205

Участники

Вопрос об участниках городских волнений 1547 года вызывает споры между исследователями. Письменные источники эпохи правления Ивана IV менялись в зависимости от периода. Изначальное описание событий принадлежит ранним памятникам, как «Летописец начала царства» и Новгородская летопись по списку историка Николая Никольского. Последующие источники сформировались в поздние годы царствования Ивана Грозного и отражают точку зрения монарха во времена Опричнины, когда Грозный стремился обвинить ненавистных бояр и оправдать свои политические репрессии. Такие материалы рассматриваются современными учёными как наиболее идеологические, им меньше доверяют. Согласно первой версии, восставшие действовали по собственной инициативе, второй — под руководством бояр, стремившихся узурпировать власть.

Советские историки полагали, что восстание носило классовый характер, а его основной движущей силой были низшие слои горожан — «чернь». Современные исследователи указывают на смешанный характер восстания, в котором принимали участие представители различных слоёв населения. Так, историк Артём Жуков опровергает тот факт, что бояре были «подстрекателями» восстания. Однако отмечает, что бунт имел «некое подобие вечевой организации», на вершине которой находилась городская знать, выступавшая против Глинских. Знать могла бороться за устранение политических конкурентов, а также выражать недовольство из-за сгоревшего имущества. По мнению исследователя, «бщее несчастье оказало консолидирующее воздействие на москвичей».

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1522

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1547)

«Спонсоры» революции

Деньги на оружие собирали рабочие, им помогали — и немалыми средствами — Савва Морозов (он покончил жизнь самоубийством за несколько месяцев до восстания — прим. МОСЛЕНТЫ), его племянник Николай Шмит, хозяин мебельной фабрики на Нижней Прудовой улице (ныне Дружинниковской), ставшей очагом боев.

Зачем они это делали? По простой, банальной причине — если революционеры скинут власть, тогда новые хозяева отблагодарят «спонсоров»…

Активное участие — моральное и финансовое — оказали революционерам интеллигенты, в частности, Максим Горький. Свои впечатления от восстания он восторженно изложил в одном из писем: «…Сейчас пришел с улицы. У Сандуновских бань, у Николаевского вокзала, на Смоленском рынке, в Кудрине — идет бой. Хороший бой! Гремят пушки — это началось вчера с 2-х часов дня, продолжалось всю ночь и непрерывно гудит весь день сегодня…»

Жена Горького, в прошлом артистка МХАТа Мария Андреева, которую Ленин называл «товарищ Феномен», и другая известная служительница Мельпомены, дама с «большевистской» фамилией Вера Комиссаржевская, тоже помогали революционерам…

Правительственные войска были сосредоточены у Манежа и на Театральной площади. Они продвигались по улицам, обстреливая баррикады, сражаясь с группами боевиков. Бомбардировке подвергались здания, в которых засели дружинники.

Позже московские домовладельцы и лавочники, дома которых пострадали от обстрелов, обратились к властям с требованием возместить убытки. В их числе была Вера Шмит, мать мебельного фабриканта, которая в отличие от сына, к восстанию никакого отношения не имела. Потери вместе с разграбленным имуществом она оценила в двести тысяч рублей.

В советское время много писали о том, что власти, подавляя вооруженное выступление, действовали жестоко. И это правда. К примеру, Семеновский и Ладожский полки, вызванные из столицы, были беспощадны. По Казанской железной дороге была отправлена карательная экспедиция под началом полковника Николая Римана. Его солдаты и офицеры учинили расправу с революционными рабочими на станциях Сортировочная, Перово, Люберцы, Голутвино.

Однако и поведение дружинников было свирепым. К примеру, торговец фруктами, некий Кузьмин, не пожелавший подчиниться требованиям дружинников, был застрелен в магазине на Тверской улице. В ресторане «Волна», расположенном в Каретном Ряду, забастовщики изрезали ножами швейцара, не пожелавшего их впустить в заведение.

Но верхом жестокости была расправа боевиков с начальником Московской сыскной полиции, 37-летним Александром Войлошниковым. Это было абсолютно бессмысленное убийство, поскольку тот не имел никакого отношения к политическим делам, занимаясь исключительно охраной порядка.

В дом Войлошникова в Волковом переулке на Пресне явилась группа людей во главе с эсером-максималистом Владимиром Мазуриным. «С лестницы стали кричать, угрожая выломать дверь и ворваться силою, — писала газета «Новое время». — Тогда Войлошников сам приказал открыть дверь. В квартиру ворвалось шесть человек, вооруженных револьверами… Пришедшие прочли приговор революционного комитета, согласно которому Войлошников должен был быть расстрелян… В квартире поднялся плач, дети бросились умолять революционеров пощадить, но те были непреклонны…».

После учиненной расправы дружинники вновь пришли в квартиру Войлошникова с «обыском». Они забрали все деньги и другие ценности.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 3337

Источник: https://moslenta.ru/city/1905.htm

Революция без Ленина

Любопытно, что лидеры эсеров Виктор Чернов и Борис Савинков, руководители большевиков Владимир Ленин и Леонид Красин в дни восстания в Москве почему-то не появились.

Владимир Ильич находился на конференции РСДРП в Финляндии. «С каким подъемом она прошла! — писала позднее жена Ленина, Надежда Крупская. — Это был самый разгар революции, каждый товарищ был охвачен величайшим энтузиазмом, все готовы к бою. В перерывах учились стрелять». Неужто и Ленин палил из браунинга?..

Силы восставших неуклонно таяли. Утром 18 декабря 1905 года штаб боевых дружин Пресни отдал приказ о прекращении борьбы. Многие из дружинников ушли по льду через Москву-реку.

Последнее сражение было за Горбатый мост (у нынешнего Белого дома), который дружинники отчаянно защищали. После этого на московских улицах воцарилась зловещая тишина.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 837

Источник: https://moslenta.ru/city/1905.htm

Литература

- Борисенков Е. П., Пасецкий В.М. Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы. — М.: Мысль, 1988. — 522 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-244-00212-0.

- Жуков А. Е. К вопросу о социальном составе участников московского восстания июня 1547 г. (по летописным памятникам Москвы и Новгорода) // Вестник Новгородского государственного университета. — 2014. — Т. 2, № 83.

- Забелин И.Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. — М.: Книга, 1990. — 312 с. — 300 000 экз. — ISBN 5-212-00284-2.

- Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. — М., 1960.

- Зимин А. А. Пересветов и его современники. Очерки по истории русской общественно-политической мысли середины XVI века. — М.: Изд-во АН СССР, 1958.

- Клибанов А. И. Реформационные движения в России в XIV — первой половине XVI вв.. — М.: Изд-во АН СССР, 1960.

- Полное собрание русских летописей. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью / под ред. С. Ф. Платонова при участии С. А. Адрианова. — СПб: Типография И. Н. Скороходова, 1904. — Т. 13. — 302 с.

- Полное собрание русских летописей. Постниковский, Пискаревский, Московский и Бельский летописцы. — М.: Наука, 1978. — Т. 34. — 307 с.

- Скрынников Р .Г. Царство террора. — СПб: Наука, Санкт-Петербургское отделение, 1992. — 574 с. — 1000 экз. — ISBN 5-02-02-027341-4.

- Славянская энциклопедия. Киевская Русь-Московия в 2 т. Т.1 / В. В. Богуславский. — М.: Олма-Пресс, 2001. — С. 762. — ISBN 5-224-02250-9.

- Смирнов И. И. Очерки политической истории Русского государства 30-50 годов XVI века. — М., Л.: Изд-во АН СССР, 1958.

- Шмидт С. О. О Московском восстании 1547 г. // Крестьянство и классовая борьба в феодальной России / Н. Е. Носов. — Л.: Наука, 1967. — С. 114—130. — 1800 экз.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1701

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1547)

Кол-во блоков: 13 | Общее кол-во символов: 23972

Количество использованных доноров: 3

Информация по каждому донору:

- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1547): использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 7349 (31%)

- https://moslenta.ru/city/1905.htm: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 8053 (34%)

- https://rusidea.org/25122205: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 8570 (36%)

|

Поделитесь в соц.сетях: |

Оцените статью:

|

- Главная

- ЕГЭ. Теория по векам. Правители

- Иван Грозный

- Народные восстания, войны

Все материалы авторские. Размещение на других сайтах ЗАПРЕЩЕНО.

Восстание в Башкирии. 1704-1711

Восстание в Башкирии. 1704-1711

Когда и где происходило

1705-1711

Башкирия и соседние с ней районы: от реки Тобол на востоке до Волги на западе, на юге — огромная территория от реки Яик до Казани, на севере- от реки Вятки до города Кунгура.

Причины

-

Недовольство введением различных поборов и сборов с местного населения (в частности, «прибыльщики», то есть сборщики налогов, А.Жихарев и М.Дохов ввели 72 налога).

-

Захват русскими помещиками башкирских земель

-

Оскорбление национальных и религиозных чувств мусульман

-

Возмущение притеснением мусульман, установление налогов на мечеть и даже на каждого, кто приходил туда молиться. Кроме того, было указано строить мечети по христианским образцам, а брак и смерть фиксировать только в присутствии русского священника.

-

Требование выделить 20 тысяч лошадей и 4 тысячи воинов для войны со шведами.

-

Требование выдачи беглых людей

Продолжить

Астраханское восстание 1705-1706

Астраханское восстание

Астрахань XVIII века

Когда и где происходило

1705-1706, Астрахань, Нижняя Волга

Причины

-

Тяжёлое, бесправное положение местных жителей (высокие налоги, постоянные поборы, взятки, тяжёлые условия труда, низкая зарплата). Налогами облагалась любая торговля, часто налоги превышали стоимость самого товара, что приводило к резкому увеличению цен , особенно на хлеб и другие продукты.

-

Беспредел местной администрации, усиление произвола и притеснений.

-

Сокращение хлебного жалования стрельцам на 40 %, ликвидация у них права на ловлю рыбы

-

Невыполнение воеводой Ржевским указа Петра I, по которому не облагались налогами мечети и проведение свадеб.

-

Введение монополии государства на продажу соли

Продолжить

Восстание Ивана Болотникова

Восстание Ивана Болотникова

Когда и где происходило

1606-1607

Комарицкая волость ( Украина), юг России

Причины

-

Ухудшение положения народа, усиление зависимости (заповедные лета, сыск беглых крестьян и др.)

-

Голод 1601-1693, который привёл к массовому бегству крестьян на юг страны.

-

Политическая нестабильность в стране: Смута, появление Лжедмитрия II.

-

Недовольство народа новым правительством.

Продолжить

Восстание Емельяна Пугачёва

Когда и где происходило

1773-1775

Поволжье, Урал, Яик

Причины

-

Ухудшение положения казачества

-

Введение государственной монополии на ловлю рыбы и добычу соли, наступление государства на казачьи вольности

-

Тяжёлые условия работы на уральских заводах (эксплуатация, 12-15 часовой рабочий день)

-

Усиление произвола помещиков над крепостными (издевательства, ссылка в Сибирь за провинность по указу 1765, право помещиков продавать в рекруты своих крепостных, сокращение крестьянских наделов и др.)

-

Бесправное положение нерусского народа Поволжья, Приуралья ( татары, калмыки, башкиры).

Продолжить

Восстание Кондратия Булавина. 1707-1708

Восстание Кондратия Булавина

Когда и где происходило

1707 -1708, низовья Дона

Причины

-

Посягательство на казачью вольницу. Розыск сыскной комиссии Ю.В.Долгорукого беглых крестьян на землях Донского казачьего войска (среди казаков был принцип: « С Дону выдачи нет»). Поиск беглых сопровождался жестокостью со стороны царских войск. В то же время Долгоруков искал виновников содержания под стражей дька Горчакова, который пытался разобраться в ситуации, связанной с захватом казаков в 1705 году солеваренного завода на реке Бахмут(его казаки не собрались отдавать властям)

Продолжить

Восстание Василия Уса 1666г.

Восстание Василия Уса 1666г.

Когда и где происходило

1666г. На Дону и Волге.

Причины

-

бедственное положение голутвенных казаков

-

ухудшение положения крестьянства, усиление крепостного гнёта и рост государственных повинностей.

-

тяжёлые условия службы стрельцов, невыплата вовремя жалования

Цели

-

поход на Москву с целью послужить царю

-

нежелание ссыльных крестьян возвращаться к помещикам, борьба за волю.

-

ухудшение положения в связи с повышением податей из-за войны с Польшей.

Движущие силы

-

донские казаки — голутвенные, то есть беднейшие

-

беглые крестьяне

-

солдаты и драгуны Белгородского полка

|

Даты |

События |

|

Июнь 1666г |

Поход на Москву отряда в несколько сот человек под предводительством В.Уса. Остановка у Тулы. Отправление посольства к царю с предложением службы царю. Правительство отправило назад посольство- не нуждалось в услугах казаков. За время ожидания отряд увеличился до нескольких тысяч + один отряд с Дона. Царь предложил: казакам отправиться назад, а беглых сдать, что противоречило казацким принципам. |

|

После отказа царя, была послана вторая делегация с челобитной- просьбой взять в царскую армию не только казаков , но и беглых крестьян и солдат, выплачивать им жалование. В это время начались грабежи разбои, так как необходимо было прокормить такую массу народа- уже около 8 тысяч человек. |

|

|

Июль 1666 |

Против восставших направлены царские войска под руководством Ю.Барятинского, казаки ушли на Дон, не выдав ссыльных. |

|

В.Ус исчез, а через 4 года присоединился к восстанию Степана Разина, став одним из его руководителей. |

Причины поражения

-

Стихийный характер восстания

-

Отсутствие чётких целей и сильного руководства

-

Отсутствие дисциплины, бунтарский характер вступления

Итоги

-

Восставшие не добились целей, не были приняты в царскую армию

-

Беглые крестьяне жестко преследовались и возвращались помещикам.

-

Расправа с восставшими царскими войсками.

-

Однако восстание показало, каким сильным и мощным может быть народный бунт, стало своего рода предвестником будущего восстания Степана Разина. Восстание показало, что казачество в любую минуту может выступить против существующих порядков и властей.

Донской казак времён восстания Василия Уса в полном вооружении

Автор: Мельникова Вера Александровна

Восстание Степана Разина 1670 — 1671

Восстание Степана Разина

Когда происходило:

1670-1671г.

Причины:

-

распространение крепостничества на юге и юго-востоке России, вызванное принятием Соборного уложения 1649г., начало массового сыска беглых крестьян, что вызвало народное недовольство, особенно на Дону, где была традиция « С Дону выдачи нет».

-

массовое ухудшение положения крестьян и посадских людей из-за повышения налогов, вызванного войнами с Польшей (1654-1657) и Швецией ( 1656-1658), бегство людей на юг.

-

ухудшение положения служилых людей, « по прибору», охранявших южные рубежи страны: тяжёлые повинности и характер землепользования.

Продолжить

Восстания

- Восстание под предводительством Хлопка Косолапа 1603-1604

- Восстание Ивана Болотникова 1606-1607

- Соляной бунт в Москве 1648

- Медный бунт 1662г.

- Восстание Василия Уса 1666г.

- Восстание Степана Разина 1670-1671

- Астраханское восстание 1705-1706

- Восстание в Башкирии 1705-1711

- Восстание Кондратия Булавина 1707-1708

- Восстание Емельяна Пугачёва 1773-1775

Медный бунт 1662г.

Медный бунт 1662 г.

Медный бунт 1662 г.

Эрнест Лисснер, 1938г.

Когда происходил:

В 1662 г. в Москве.

Причины:

-

Денежная реформа. Выпуск медных денег вместо серебряных (серебра не хватало) с 1654 г.Сначала они были равны, однако позже налоги стали собирать серебряными монетами. На них же перешла и торговля. Медные деньги обесценились, хотя жалование выдавалось медными деньгами, налоги собирались серебряными.

Продолжить

Соляной бунт в Москве. 1648г.

Соляной бунт. 1648г.

«Соляной бунт в Москве».

Картина Э.Лисснера.

Когда происходил:

1648 г.

Причины:

-

Введение новых налогов.

В казне недоставало средств, поэтому решено было повысить прямые налоги. Затем и косвенные, причём повысили цены на товары широкого потребления. В 1646г- повысили цены на соль – один из самых необходимых продуктов, ведь холодильников не было, соль нужна была для хранения мяса.

-

Недовольство горожан ростом коррупции, произволом чиновников : не выплачивалась вовремя зарплата стрельцам , вводилась монополия на продажу чего-либо, чтобы получить право на торговлю, нужно было платить щедрые подарки Борису Морозову- фактическому главе правительства.

Продолжить

Ещё статьи…

- Восстание под предводительством Хлопка Косолапа

- 1

- 2