3. Верховные Сановники (Großgebietiger). Под Верховными сановниками понимались те 5 должностных лиц Ордена, которые первоначально исполняли самые важные обязанности в главном доме и образовали позднее узкий совет Великого магистра. Эта их функция определялась еще старым законом ордена:„ За советами по менее важным делам должны они (здесь речь идет о Великих магистрах) обращаться к опытным братьям» и «о других делах и учреждениях (здесь: если они не принадлежат к компетенции исключительно генерального капитула) он решит после совещания с fatres discreti». В развитие этого положения закладывались определенные пункты, о том, что должен решать магистр только с советом fatres prudentiores, discreti или братьями на высших должностях, например, об учреждении больниц, вооружении братьев, разрешаемой для них дозе напитков, выдаче больше чем 100 золотых безантов и так далее. Кто должен был принадлежать к кругу этих «опытных» братьев и в какой форме должно быть принято решение об этом, не говорится. Было вполне логично опрашивать тех братьев, которые занимали самые важные должности главного дома, так как они имели больше всего опыта в практических делах и были большей частью, пожалуй, самыми умными братьями в доме. Во всяком случае, развилось состояние, при котором эти высшие должностные лица главного дома считались советниками руководителя ордена и в силу обычая получили исключительные права на это. С какого времени — неизвестно.

Этих высших должностей было организовано в ордене — по образцу Тамплиеров — пять: Великий комтур, маршал, госпитальер, казначей и интендант. Мы находим 3 названных первыми должности упомянутыми уже в 1208 году. Интендант упоминается впервые в 1228 году, казначей лишь в 1240. Образование коллегии, позже обозначенной термином «верховные сановники», происходило, следовательно, медленно. Верховные сановники были первоначально занимающими должности главного дома в Акре. Распространялась ли их сфера влияния, до тех пор пока орден имел владения в Св.Земле, на все дома Востока, не доказано по скупости сообщений. Официальные права в баллеях запада остаются неподтвержденными. При перенесении резиденции магистра из Акры в Мариенбург верховные сановники оставались советниками магистра и дальше, но прекратили находящимися на должностной службе главного дома. Самый очевидный знак этого состоит в том, что госпитальер, интендант и маршал получили свои места пребывания не в Мариенбурге, а в Эльбинге, Христбурге и Кенигсберге. По современным принципам управления следовало бы ожидать, что из верховных сановников будут созданы отраслевые министерства в сегодняшней терминологии. Старые историки также единодушно говорят об этом. Но отсутствуют доказательства, того, что сановники имели с 1309 официальные права во всей Пруссии, не говоря уже о пределах всего ордена.

Верховные сановники выбирались генеральным капитулом. Теоретически время их пребывания в должности продолжалось только год, так как при каждом генеральном капитуле все должности, исключая должность Великого магистра, должны были слагаться с их носителей; однако, они могли снова и снова избираться без временного ограничения.

Иерархия между отдельными высшими должностями не устанавливалась законом, но образовалась со временем сама. Роль играо при этом как объективное значение отдельных должностей, так и временный приоритет их вначале. Великий комтур получил первое место. За ним следовали маршал, госпитальер, интендант и казначей.

Der Großkomtur, Великий комтур — на латыни сначала praeceptor, позже чаще только как Великий Коммендатор упоминаемый, по-немецки — комтур или Великий комтур, был ближайшим советником Великого магистра. Он был первоначально комтуром главного дома в Акре и, таким образом, руководителем всех тамошних братьев и всех финансов дома. Наряду с этим у него был сонадзор за управлением казной Ордена и всеми приходящими и исходящщими средствами. В поле ему вменялось в обязанность руководство обозом. При кратковременном отсутствии магистра он представлял его автоматически; пока резиденция была в Акре, он был часто наместником или представителем долго отсутствующего магистра. После перенесения резиденции в Мариенбург он первоначально стал комтуром этого дома. Позже он, кажется, был освобожден от этой должности (комтура дома Мариенбург).

Мало что известно в отношении служебных обязанностей великого комтура этого периода. То, что он оставался, однако, так сказать, правой рукой магистра и много работал в управлении страной, видимо, было следствием того, что выходило из этой должности больше чем из какой-либо другой Великих магистров.

Маршалу подчинялся весь военный округ главного дома. При походах, в которых не принимал участие магистр, руководство армией и боевыми действиями вменялось в обязанность маршалу, при присутствии великого комтура. Позже он занимал должность, как уже упомянуто, в Кенигсберге. При отдаленности восточных пограничных районов Пруссии от центра в Мариенбурге развилось такое состояние, что маршал ордена принял управление востоком в полном объеме.

Der Spitler, госпитальер, был руководителем больничного дела главного дома, в части ухода за больными, не относящимися к ордену. Он получил местом своего пребывания Эльбинг в Пруссии. Пожалуй, потому, что там же существовал старейший госпиталь ордена в Пруссии, и, так как Эльбинг был избран после 1255 престолом прусского ландмейстера.

Der Trapier, интендант, нес соответственно его имени — Trapus или drappus, то есть платье, одежда — заботы о снабжении одеждой братьев главного дома, если не шла речь о военном снаряжении, то есть броне и тому подобном. Это вменялось в обязанности маршала. Когда интендант стал комтуром Христбурга, учреждение превратилось в чисто почетное звание, так как заботы об одежде братьев Мариенбурга достались теперь тамошнему комтуру дома.

Der Tresler, казначей, вел управление казной главного дома. Должность казначея по времени самая поздняя из верховных сановников. Причину нужно искать в том, что управление казной главного здания велось до 1240 великим комтуром. Управление казной казначей сохраняло также и в Пруссии. Сверх этого он получил еще управление гохмейстерской кассой. Так как эта касса медленно развивалась в настоящую казну, можно обозначить его как министра финансов прусского государства ордена.

Верховные сановники внешне в целом не отличались от других братьев. Они носили ту же одежду, ели за столом конвента, спали в общей спальне. Они полностью оставались в обществе прочих братьев.

Также им в строгом смысле не причитались почетные права. То, что „братья великих учреждений» могли иметь лошадей больше чем другие братья, было обусловлено больше необходимостью, чем предоставлением вознаграждения. Только великий комтур и маршал пользовались несколькими привилегиями: они всегда должны были иметь по одному брату-рыцарю, брату-сержанту и туркополу в качестве провожатых и маршал мог приглашать также гостей в поле.

Эти привилегии также не были настоящими почетными правами, а просто необходимо предусматривались исполнением служебных обязанностей.

Великий магистр ордена

- Великий магистр ордена, также гроссмейстер (фр. Grand maître, нем. Großmeister, исп. Gran Maestre) — титул высшего лица и руководителя в рыцарском ордене, как в духовном, так и в светском.

Источник: Википедия

Связанные понятия

Ры́царские о́рдены — сообщества воинов Христовых (milites Christi), в том числе аристократов (рыцарей) в странах Западной Европы, в первую очередь Священной Римской Империи в период XIV—XV вв.

Подробнее: Рыцарский орден

Госпиталье́ры или Иоанни́ты (также известные, как Иерусалимский, Родосский и Мальтийский Сувере́нный Вое́нный Странноприи́мный О́рден Святого Иоанна, также как О́рден Свято́го Иоа́нна, как Мальти́йские ры́цари или Ры́цари Ма́льты; фр. Ordre des Hospitaliers, мальт. Ordni ta’ San Ġwann) — основанная в 1099 году в Иерусалиме в качестве амальфийского госпиталя христианская организация, целью которой была забота о неимущих, больных или раненых пилигримах в Святой земле. После захвата Иерусалима в…

Военный и госпитальерский орден Святого Лазаря Иерусалимского — один из древнейших рыцарских религиозных орденов. На протяжении всей своей истории рыцари-лазариты были сосредоточены на попечении о больных (с чем связано возникновение слова лазарет). Символом лазаритов служил зелёный крест на белом плаще.

Духо́вно-ры́царские о́рдены — организации рыцарей, создававшиеся в период крестовых походов в XI—XIII века под руководством католической церкви главным образом для контроля границ христианского мира, защиты пилигримов на пути в Святую Землю, а также крестовых, и других походов: против ислама в Святой земле, в Испании или в Турции, или против язычников в Литве, в Эстонии или в Пруссии с целью распространения католичества (после Реформации иногда против протестантства). Впоследствии ордены могли стать…

Подробнее: Духовно-рыцарский орден

Па́пский лега́т (лат. Legatus papae, Legatus Pontificius) — личный представитель папы римского в разных странах с поручением на срок, необходимый для его выполнения. Легат назначается лично папой и посылается с поручением к правительству, к монарху или к определённой общине верующих или же для организации определённого важного церковного мероприятия. Легаты стали назначаться папами с VI века. В отличие от папского нунция, легат не являлся постоянным дипломатическим представителем и действует от имени…

Упоминания в литературе

Появлению этого ордена в системе российских наград невольно поспособствовал… Наполеон Бонапарт. Когда в 1798 г. его войска захватили остров Мальта, руководство Мальтийского ордена обратилось к императору России Павлу I с просьбой принять орден под свое покровительство. Павел ответил согласием, и 29 ноября 1798 г. орден Святого Иоанна Иерусалимского был включен в систему российских наград, а сам государь стал считаться Великим магистром ордена.

Бургундское наследство даровало Габсбургам еще и символ, ставший важной деталью монархической репрезентации, – орден Золотого руна. Учрежденный в 1430 году Филиппом III Бургундским и перешедший к Габсбургам рыцарский знак (изображение похищенного аргонавтами в Колхиде руна на цепи из 28 звеньев) до сих пор считается почетной европейской наградой, а сам орден – собранием представителей знатнейших аристократических семей. Кавалер ордена Золотого руна, в начале XVIII века разделившегося на две ветви, испанскую и австрийскую, обязан иметь шестнадцать благородных предков (всех прапрадедов и всех прабабок). Великими магистрами ордена долго оставались императоры Священной Римской империи. Золотое руно пережило свою эпоху: в 1953 году орден признан правительством Австрии как институт Габсбургского дома.

27 октября 1798 г. мальтийские рыцари избрали Павла I великим магистром ордена, а Литта стал его наместником. Незадолго до гибели императора Литта попал в опалу, но в 1810 г., при Александре I, вновь поступил на государственную службу: «в отправление звания обер-гофмейстера»[356].

25 октября 1555 года по приказу Карла V представители нидерландских сословий собрались в большом зале императорского дворца в Брюсселе. Здесь когда-то был провозглашен совершеннолетним юный габсбургский принц, ставший теперь пожилым, явно нездоровым мужчиной с вытянутым усталым лицом, характерной выступающей вперед «габсбургской» нижней губой и седеющей бородой. Негромким голосом Карл V произнес речь, в которой подвел итог своего многолетнего правления. Ноты смирения и бегства от мирской суеты, к чему так стремился усталый монарх, слышались в его словах, которые, по свидетельствам современников, произвели большое впечатление на присутствовавших в зале брюссельского дворца. Формально речь Карла V была отречением от власти в пользу сына только в бургундских владениях Габсбургов, т. е. в Нидерландах. Тремя днями раньше, однако, произошло другое знаменательное событие: император сложил с себя полномочия великого магистра ордена Золотого Руна, которые были привилегией главы габсбургского дома, и передал их опять-таки сыну Филиппу – что было весьма спорным шагом, учитывая запутанность вопроса о преемнике Карла, на котором мы остановимся ниже. Позднее Филиппу II была отдана власть в испанских и итальянских владениях Габсбургов. Императорская корона формально оставалась у Карла, хотя все полномочия главы империи давно уже были в руках Фердинанда. Только в марте 1558 года, когда его старшему брату оставалось жить лишь несколько месяцев, Фердинанд I с согласия курфюрстов был провозглашен новым римско-германским императором. Эпоха Карла V завершилась.

Противоречивой была и внешняя политика Павла. Он хотел мирного сосуществования со всеми государствами, но международное положение на рубеже веков отнюдь этому не способствовало. Первоначально он продолжал политику Екатерины, стремясь сдержать распространение идей Французской революции. Россия открыла двери французским эмигрантам и вступила в союз с Австрией и Англией. Одновременно Павел надеялся распространить влияние России на все Восточное Средиземноморье. Добиться этого он рассчитывал, заключив союз с Турцией. С той же целью Павел 4 января 1797 года взял под покровительство Мальтийский орден (орден иоаннитов), а когда Мальта была захвачена французами, принял звание Великого магистра ордена. Все это привело к столкновению России с республиканской Францией, которая тоже стремилась к господству в этой части Средиземного моря.

Связанные понятия (продолжение)

Прио́р (от лат. prior «первый; старший») — титул (звание), должность и их носитель (должностное лицо). Приор — это духовный служитель из сериала ЗВ- ! А в расшифровке Прислужник расы Орай! ПриОр…

Генеральный магистр Ордена проповедников — официальный титул главы Ордена проповедников (O.P.), широко известных как доминиканцы. На протяжении истории ордена его возглавляли 87 человек, первым был основатель ордена Святой Доминик, в настоящее время на посту генерального магистра доминиканцев находится Брюно Кадоре.

Князь Церкви — термин, в настоящее время применяющийся исключительно к кардиналам Римско-католической церкви. Однако, исторически термин более значим как общее название всех высших священнослужителей (епископов и архиепископов и даже аббатов), чьё служение даёт им высокий светский ранг и привилегии князей (в самом широком смысле) или приравнивает их к князьям. В случае с кардиналами, с ними всегда обращаются в протоколе как с принцами королевской крови.

Апо́стольский протонота́рий (лат. protonotarius apostolicus) — титул в Римско-католической церкви. Апостольским протонотарием называется либо член самой высшей неепископской коллегии прелатов в Римской курии, либо, вне Рима, почётный прелат, которому папа римский присвоил этот титул и его особые привилегии.

Апостольская пенитенциария (лат. Sacra Paenitentiaria), более формально Верховный Трибунал Апостольской Пенитенциарии — один из трёх трибуналов Римской курии. Апостольская пенитенциария решает вопросы, связанные с внутренней подсудностью и располагает не судебной, а административной властью. Апостольскую пенитенциарию возглавляет великий пенитенциарий, который, как правило, должен носить звание кардинала.

Апостольская канцелярия (лат. Cancellaria Apostolica) — один из древних институтов Римской курии. На протяжении веков многократно реформировалась, меняла структуру и функции. Упразднена в XX веке, функции переданы Государственному секретариату Ватикана.

Тамплие́ры (фр. templiers — «храмовники»), также известны под официальными названиями Орден бедных рыцарей Христа (фр. L’Ordre des Pauvres Chevaliers du Christ), Орден бедных рыцарей Иерусалимского храма (фр. L’Ordre des Pauvres Chevaliers du Temple de Jerusalem), Бедные воины Христа и Храма Соломона (лат. Pauperes commilitones Christi Templique Salomonici) — духовно-рыцарский орден, основанный на Святой земле в 1119 году небольшой группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном после Первого крестового…

Папский двор — ближайшее окружение римского понтифика. Папский двор был двором знати папы римского. Он был эффективным аппаратом, сформированным разными сановниками различных санов и рангов в пределах Апостольского дворца чтобы выполнять отдельные религиозные церемонии и светские функции. Это именно все, те кто работают для Святого Престола, но особенно кто занимает посты особо близкие к персоне римского папы и принадлежащие к высшим рангам Папских Вооруженных Сил. Двор был организован в двух органах…

Кардинал-мирянин — традиционное название кардиналов Римско-католической церкви, не имевших сана священника или епископа. До 1917 года любой мужчина, причисленный только к малому чину католической церкви, мог получить ранг кардинала-дьякона. Такие кардиналы не могли совершать таинств и не давали обета безбрачия.

Папская коронация — церемония, на протяжении многих лет существовавшая в Римско-католической церкви, во время которой новый папа римский короновался как земной глава Римско-католической церкви и суверен государства-града Ватикан (а до 1870 года — глава государства Папской области). В церемонии использовались трёхъярусная тройная корона (Папская Тиара).

Обсерванты в католической церкви — люди, предпочитающие монашеский образ жизни. Первоначально обсервантами считались отдельные лица из числа монашествующих, которые отличались особо строгим укладом жизни. позднее обсерванты выделились в особый класс в монастырях. В указанном смысле название «обсерванты» впервые было упомянуто на Констанцском соборе. В 1350 году в ордене францисканцев насчитывалось около 12 монастырей обсервантов. Во время раздоров между простыми монахами и обсервантами, последним…

Помощник Папского Трона (лат. Assistens Throno Pontificio) — церковный титул в Римско-католической Церкви по 28 марта 1968 года — когда титул был отменён motu proprio Pontificalis Domus Папы Павла VI — мог быть предоставлен епископам. Титул обозначает прелата, принадлежащего Папской Капелле, который стоит около трона папы римского при торжественных церемониях и это положение было аналогично положению каноников своего епископа. Каноники во время торжественных церемоний занимают места рядом с епископом…

Патриарх Лиссабона — один из пяти епископов Римско-католической Церкви латинского обряда, носящих титул патриарха, более характерного для Восточных Церквей (Православия и Восточнокатолических церквей). Другими являются Патриарх Венеции, Патриархом Иерусалима, Патриарх Восточной Индии и Патриарх Западной Индии.

Па́пство — богословский и религиозно-политический институт католицизма, устанавливающий Па́пу Ри́мского видимым главой всей Католической церкви. Папа также является верховным правителем Святого Престола, вспомогательной суверенной территорией которого является Ватикан, где находится его постоянная резиденция.

Инвеститура (позднелат. investitura от investio — облачаю, облекаю) — согласие парламента на начало деятельности правительства.

Кардинальский перстень — символ кардинальского достоинства, который является с IX века одной из инсигний кардинала и предназначен, чтобы символизировать верность Церкви.

Папский Камергер или Тайный Камергер Его Святейшества (итал. Cameriere di spada e cappa — Камергер Меча и Мантии) — была одной из высших почестей, которая могла дароваться мирянам-католикам папой римским, и часто давалась членам знатных семей. Должность была главным образом почётным постом, но камергер служил папе римскому в течение одной недели в год в период официальных церемоний. Пост был упразднен в 1968 году папой римским Павлом VI.

Ка́нцлер Ри́мско-католи́ческой це́ркви, точное название Ка́нцлер Свято́й Ри́мской Це́ркви (лат. Cancellarius Santa Romana Ecclesia). Исторический титул в Римско-католической Церкви, присваивался кардиналу — руководителю Апостольской канцелярии. Аналогом этого титула был титул Канцлера Святого Апостольского Престола (лат. Cancellarius Santa Sedis Apostolicae), впервые упоминающийся в документе папы римского Формоза, датируемом 864 годом. Как титул главы Апостольской канцелярии он был утверждён в середине…

Бенефи́ций (от лат. beneficium — благодеяние) — (1) в Средние века условное срочное пожалование (преимущественно в виде земельного участка) за выполнение военной или административной службы; (2) в католической церкви начиная со Средних веков до Второго Ватиканского собора доходная должность при храме, пожалованная за заслуги перед церковью.

Целести́нцы — бывший монашеский орден (ветвь бенедиктинцев), основанный в Абруццо в 1254 году отшельником Петром с горы Мурроне (впоследствии папа Целестин V). Орден просуществовал до начала XIX века, в ходе Великой французской революции и наполеоновских войн был уничтожен.

Примас (лат. primas — первенствующий, primus — первый), в Римско-католической Церкви и Англиканской Церкви почётный титул церковного иерарха в стране, обладающего высшей духовной юрисдикцией над прочими епископами страны. В Православных Церквях используется аналогичный титул «предстоятель».

Камерле́нго, или камера́рий Римско-католической церкви (итал. Camerlengo, лат. Camerarius) — одна из высших придворных должностей при Святом Престоле. Должность камерленго имеет светские административные функции, среди которых выделяются управление финансами и имуществом Папского Престола. Камерленго возглавляет Апостольскую Палату (Camera Apostolica). Генеральный Администратор Папского Двора и суперинтендант собственности и доходов Папского престола. Пост камерленго занимает всегда только кардинал…

Великий инквизитор (лат. Inquisitor Generalis) — глава испанской инквизиции. Наиболее известен первый Великий инквизитор, Томас де Торквемада.

Нунций — высший дипломатический представитель Святого Престола, соответствует чрезвычайному и полномочному послу. В большинстве стран с исторически преобладающим католическим населением со времени Венского мирного конгресса (1815) нунций является дуайеном (старейшиной) дипломатического корпуса. Производное от «нунций» — «нунциатура» — папское посольство в какой-либо стране.

Протонотарий (греч. Προτονοταριϊ) — первый или главный секретарь высшей судебной инстанции; в Константинопольском патриархате второе после патриарха лицо. В Средние века протонотарий заведовал делопроизводством патриархата, по повелению патриарха составлял тексты указов, адресованных патриаршим сановникам и другим властям, докладывал патриарху дела, дважды в год проверял деятельность юристов, выступавших от имени церкви, и лиц, чьи иски рассматривались в церковных судах, проверял достоверность и…

Па́ллий, паллиум (лат. pallium покров; накидка) — элемент литургического облачения папы римского и митрополитов латинского обряда католической церкви. Представляет собой узкую ленту из белой овечьей шерсти с вышитыми шестью чёрными, красными или фиолетовыми крестами. Три из шести крестов украшены золотыми иглами с драгоценными камнями. На концах — обшитые чёрным шелком кусочки свинца. Носится поверх орната таким образом, чтобы один конец паллия свисал спереди, а другой — сзади. В восточных обрядах…

Антипа́па — термин, которым в Католической церкви принято именовать человека, незаконно носившего звание Папы. Обычно вопрос о том, кто из претендентов, одновременно оспаривавших папский сан, являлся законным папой, а кто антипапой, решался уже после исторической «победы» приверженцев одного из них. Относительно некоторых претендентов на папство данная проблема не решена до сих пор.

Уничтожение ордена иезуитов — изгнание иезуитов из католических стран Европы и их колоний, расформирование общества Иисуса (ордена иезуитов) и гонения на бывших членов ордена во второй половине XVIII века. Упразднение ордена было вызвано политическими и экономическими, а не внутрицерковными, богословскими либо другими, причинами.

Папская отставка (лат. Renuntiatio) — добровольное сложение Папой римским своего сана. Хотя в СМИ и даже в научной литературе широко распространено употребление термина «отречение» в данном случае, он не употребляется в каноническом праве и официальной документации.

Подробнее: Папское отречение

Конкла́в (лат. conclave — запертая комната, от лат. cum clave — с ключом, под ключом) — собрание кардиналов, созываемое после смерти или ухода в отставку папы римского для избрания нового папы, а также само это помещение. Проходит в изолированном от внешнего мира помещении. Выборы производятся закрытым голосованием дважды в день, для избрания необходимо собрать не менее ⅔ голосов плюс один. Помещение открывают лишь после избрания папы. Об избрании нового понтифика оповещают белым дымом из печной…

Мантуанский собор — международный конгресс, посвященный организации крестового похода на турок, проходивший в Мантуе с июня 1459 по январь 1460.

Администра́тор (лат. administrator), в Римско-католической церкви — духовное лицо, управляющее соответствующими церковными структурами.

Гербовый король (фр. roi d’armes, нем. Wappenkönig, англ. King of Arms — буквально «король оружия») — титул главы герольдов и геральдической службы во Французском королевстве, Великобритании и некоторых других странах.

Доминика́нцы, Доминиканский орден, Орден братьев-проповедников (Ordo fratrum praedicatorum, O.P.) — католический монашеский орден, основанный испанским монахом святым Домиником.

Дворянская гвардия (итал. Guardia Nobile) являлась одной из трёх гвардий Ватикана, часть вооружённых сил папского государства.

Кардинальская шапка — один из главных символов облачения кардиналов Римско-католической Церкви. Впервые красная шапка была дарована кардиналам папой римским Иннокентием IV в 1245 году. Красный цвет символизирует готовность её носителя пролить кровь за веру и за Церковь.

Вели́кий за́падный раско́л (также Па́пский раско́л, или Вели́кая схи́зма) — раскол в Римской церкви в 1378—1417 годах, когда сразу два (а с 1409 года — три) претендента объявили себя истинными папами. Раскол в церкви произошёл после смерти папы римского Григория XI в 1378 году.

Благословлённые меч и шляпа (лат. ensis benedictus, pileus benedictus) — символы особого расположения Папского престола, вручавшиеся епископом Римским европейским правителям или государственным деятелям «в знак признания их вклада в защиту христианского мира». Чаще всего передавались как выражение одобрения католической церковью грядущего или совершённого присоединения земель, население которых исповедовало ранее другие религии. Меч, благословлённый папой, не является конкретной единицей оружия…

Его (королевское) апостолическое величество (лат. Rex Apostolicus/Regina Apostolica, венг. Apostoli Királya, нем. Apostolische Majestät) — титул, используемый королями Венгрии в знак того, что они были поздними распространителями христианства, одновременно с этим подчеркивая божественное происхождение их власти.

Подробнее: Апостолический король

Кардиналы-выборщики — термин, употребляемый по отношению к тем членам Коллегии Кардиналов, которые избирают на Конклаве папу римского.

Интерди́кт (лат. interdictum — запрещение) — в римско-католической церкви временное запрещение всех церковных действий и треб (например, миропомазания, исповеди, бракосочетаний, евхаристии), налагаемое папой или епископом. Часто интердикт налагался на население целой страны или города, гораздо реже — на отдельных лиц. Интердикт в отношении определённого лица обычно называют отлучением от церкви (экскоммуникацией).

Монсеньо́р (фр. Monseigneur, итал. monsignore) мн. ч. monsignori — один из титулов высшего католического духовенства. Монсеньор является формой обращения для тех членов духовенства Римско-католической церкви, которые носят некоторые церковные почётные титулы. Монсеньор — форма апокопы от итальянского monsignore, от французского mon seigneur, означая «мой господин». В литературном русском языке встречаются сокращения мон. и монс.

Тиа́ра (греч. τιάρα, древний персидский головной убор) — тройная корона, отличительный высокий яйцеобразный головной убор, увенчанный небольшим крестом и тремя венцами и имеющий сзади две ниспадающие ленты, который носили папы римские с начала XIV века по 1965 год.

Дека́н (лат. decanus, от decem — десять; греч. δεκανός от греч. δέκα — десять) — в церковно-административной системе декан, называемый также окружным викарием (vicarius foraneus) или архипресвитером, выполняет административные и пастырские функции по координации деятельности приходов в определённой части епархии — деканате. В Восточных Католических Церквях исполняющий эту должность чаще всего называется протопресвитером (protopresbyter) (CCEO 276 § 1), а в Русской Православной Церкви аналогичные…

Коллегия кардиналов или кардинальская коллегия, до 1983 года носившая название Священная коллегия кардиналов (лат. Sacrum Cardinalium Collegium) — коллегиальный орган, в который входят все кардиналы Римско-католической церкви.

Упоминания в литературе (продолжение)

Но все же главной, хоть и не явной, его задачей была целенаправленная дипломатия. Ведь у России с Оттоманской империей были свои счеты. И наместник Вятский и ближний боярин Петра I имел поручение прощупать настроения Рима перед приездом туда русского Великого посольства. Очень важно было сблизить позиции в «турецком вопросе» российского государя и главы католической церкви. Тот, как и раньше, мог способствовать объединению европейских стран против угрозы с Востока. Порученец Петра I имел для этих целей соответствующие царевы грамоты для папы и Великого магистра ордена госпитальеров. Такие же Петровы посланцы, с намерением заново сплотить партнеров по Антитурецкой лиге, разъехались по Европе и старались взрыхлить боевую почву при дворах в Лондоне, Вене, Праге, Кенигсберге…

Гуго де Пейн возвращается в Палестину. – Его смерть. – Робер де Краон – Второй Великий магистр ордена. – Завоевания Зангидов. – Второй крестовый поход. – Красный крест – символ ордена. – Участие тамплиеров во Втором крестовом походе. – Земли, владения и церкви, пожалованные им в Англии. – Бернар де Трамле становится магистром. – Смерть от рук иноверцев. – Магистр Бертран де Бланшфор. – Пленение магистра. – Послание папы. – Символика знамени. – Возвышение и неудачи ордена госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского

В 1308 году Жак де Моле, тогда Великий магистр ордена, готовился к походу, чтобы отомстить неверным за все страдания и беды, которые постигли христиан на Востоке, и папа, чьей суверенной власти храмовники были обязаны подчиняться, направил его во Францию.

Сожжение на костре Великого магистра ордена тамплиеров Жака де Молэ в 1314 г. Миниатюра Хроники Сен-Дени. XIV в.

В августе 1390 г. 40-тысячное войско под началом Витовта и великого магистра ордена Конрада Валенрода двинулось к Трокам. После нескольких штурмов город и его замок были захвачены и сожжены. Войско двинулось дальше на Вильно. Недалеко от города на р. Вилия наступавшие встретились с армией Скиргайло. Битва была жестокой и продолжительной. Войско Скиргайло было разгромлено.

О высшем руководстве ордена

О высшем руководстве ордена

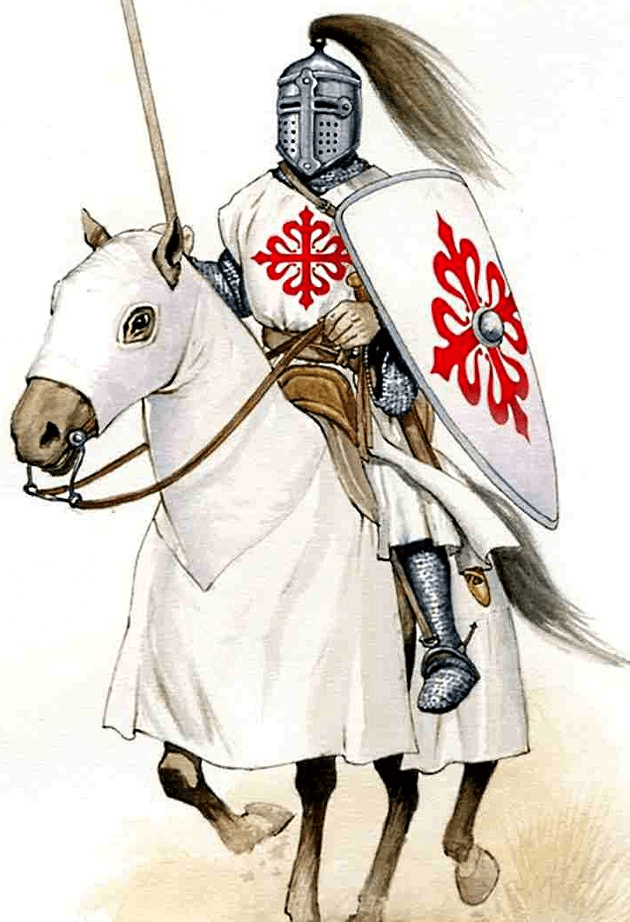

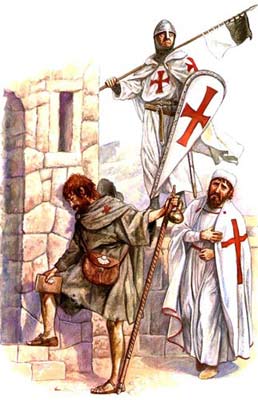

Тевтонский орден Пресвятой Девы Марии имел строгий устав и четкую иерархическую структуру. Во главе ордена стоял Совет (Конвент) высших должностных лиц, называвшихся по-немецки «(гросс)гебитигеры» и, в свою очередь, возглавлявшихся «орденсгебитигером», избиравшимся пожизненно Генеральным Капитулом (административным советом) и носившим титул Верховного Магистра («Супремус Магистер» или «Магистер генералис» по-латыни и «Гохмейстер» по-немецки). Данное обстоятельство следует особо подчеркнуть, поскольку глава Тевтонского ордена в русскоязычной литературе почему-то (вероятно, в подражание главам других военно-монашеских орденов — например, храмовников или госпитальеров) упорно именуется не «Верховным», а «Великим» магистром. Латинское слово магистер (нам более привычна руссифицированная форма магистр), равно как и его немецкий эквивалент «мейстер» («майстер») означает «мастер» в антично-средневековом значении этого слова («начальник», «учитель», «наставник» или, как тогда говорили — «ректор» — ср. наше «мэтр» в значении «авторитет», «величина в своей области»). Например, в немецком переводе Евангелия ученики Иисусовы именуют своего Божественного Учителя «Мейстер» (буквально «мастер»). Верховный магистр Тевтонского ордена, осуществлявший, в соответствии со своим титулом, верховную духовную и светскую власть и подчиненный непосредственно римскому папе, избирался пожизненно, хотя иногда рыцари его смещали (например, Гергарда фон Мальберга или Генриха фон Плауэна), а иногда — даже убивали (как Вернера фон Орзельна). По своему достоинству Верховный магистр, как духовное лицо, считался равным епископу римско-католической церкви, в знак чего носил полученный от папы епископский перстень («кольцо Верховного магистра») и посох. Первоначально Верховные магистры тевтонов носили то же самое белое, с черным крестом на левом плече, облачение, что и все братья-рыцари Ордена, независимо от занимаемой должности. Единственным внешним отличием Верховного магистра от остальных рыцарей Ордена в описываемый ранний период орденской истории являлся нашитый на груди его белого полукафтанья (сюрко) черный крест с серебряной окантовкой — первоначально прямой, но со временем превратившийся в лапчатый. К концу XV века серебряную окантовку, судя по дошедшим до нас иллюстрациям и гравюрам, получили и черные лапчатые кресты на белых плащах рыцарей и священни ков Тевтонского ордена. Именно этот черный, прошитый серебром тевтонский крест впоследствии, в начале XIX века, вдохновил прусских художников на создание знака Железного Креста, а в годы Первой мировой войны — эмблем для боевых машин и самолетов германской армии.

Читайте также

ИЗРАИЛЬСКАЯ УДАВКА НА ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

ИЗРАИЛЬСКАЯ УДАВКА НА ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

В отличие от политических институтов и СМИ, в университетских корпусах Лобби не располагает столь эффективными инструментами контроля. В 1990-х гг., когда началась реализация Соглашений в Осло, критика Израиля была очень мягкой.

Часть 4 На высшем уровне

Часть 4

На высшем уровне

Во всех государствах справедливостью считается одно и то же, а именно то, что пригодно существующей власти.

Платон

Государству тоже нужны деньги.И государству в целом, и отдельным представителям государственной власти.Если деньги негде взять

Глава 5. АВТОРИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО – ХАОС В РУКОВОДСТВЕ

Глава 5. АВТОРИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО – ХАОС В РУКОВОДСТВЕ

Гитлер был жертвой собственных идей. Его твердая воля никогда не сгибалась, даже когда действительность физически сокрушила его. В борьбе со своими врагами он первым из всей команды пал духом. Он жил в иллюзорном мире

КАЗУСЫ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

КАЗУСЫ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Многих читателей интересует история возникновения памятных дат. Например, выпускник Высшего военно- морского училища имени М. В. Фрунзе В. Э. Эргер пишет: «Правомерно ли считать дату образования в Москве Петром I 25 января 1701 г. “Школы

ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА И ОРДЕНА МЕЧЕНОСЦЕВ

ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА И ОРДЕНА МЕЧЕНОСЦЕВ

Идея Крестовых походов, направленных вроде бы против мусульман, захвативших Гроб Господень, прекрасно подошла для практически любых завоеваний, которые вели западноевропейские феодалы, любых мероприятий, в которых

Глава 15 Встречи на высшем уровне

Глава 15

Встречи на высшем уровне

Хотя первый воздушный налет на Токио произошел два года назад, а атаки противника на японские позиции становились все интенсивнее, за время моей учебы на базе Хиро не было ни одной бомбежки.Теперь потеря таких жизненно важных баз, как

Внутренняя борьба в руководстве

Внутренняя борьба в руководстве

Кроме того, искренние, благородные побуждения студенчества были использованы как инструмент внутренней борьбы в китайском руководстве. Глава Пекинского горкома Чэнь Ситун при поддержке «старой гвардии» требовал применить против

Геральдика Суверенного Рыцарского Ордена госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского (Мальтийского Ордена) XVIII-XXI вв.

Геральдика Суверенного Рыцарского Ордена госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского (Мальтийского Ордена) XVIII-XXI вв.

В XVIII в. на основе печатей должностных лиц «языков» («лангов» или «наций») Ордена Святого Иоанна были разработаны гербы восьми «языков»

1.5. Политическая борьба в советском руководстве

1.5. Политическая борьба в советском руководстве

Политическая борьба в 1920–1922 гг

В 1921–1922 гг. не произошло существенных перемен в кремлевской политической элите. Ленин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Сталин — таковы были ключевые фигуры в политическом руководстве в это

1.3. Политическая борьба в руководстве СССР

1.3. Политическая борьба в руководстве СССР

Брежнев поначалу не считался сильной фигурой в высших эшелонах власти. Однако, умело пользуясь «подбором кадров» для того, чтобы расставить на ключевых местах преданных ему людей, и лавируя в Политбюро ЦК, он медленно, но

Глава 1. Предательство на высшем уровне

Глава 1. Предательство на высшем уровне

Есть такая пословица: «Бог троицу любит». А как насчёт Сатаны? Если этот бес во всём старается копировать Создателя, то и он туда же. Наверное, поэтому над Россией и нависла третья перестройка.Но читатель может удивиться. Почему

ТЕРРОРИЗМ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

ТЕРРОРИЗМ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

В результате насилия наши политические потери неисчислимы. Было бы явным упрощением сказать, что либерализм иссяк на идеи и умер; правильнее сказать, что его лидеры были уничтожены.

После убийства Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди и Мартина

КАЗУСЫ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

КАЗУСЫ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Многих читателей интересует история возникновения памятных дат. Например, выпускник Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе В. Э. Эргер пишет: «Правомерно ли считать дату образования в Москве Петром I 25 января 1701 г. “Школы

Разногласия в коллегиальном руководстве

Разногласия в коллегиальном руководстве

Уже это высказывание Микояна свидетельствовало о разногласиях в Советском правительстве. Одна за другой разрушались догмы — сначала это слово воспринимали всерьез, потом — не без иронии[52]. В этих условиях было трудно и

I.9. Соединение Ордена меченосцев и Тевтонского ордена. Угрозы для Руси

I.9. Соединение Ордена меченосцев и Тевтонского ордена. Угрозы для Руси

Как только Тевтонский орден вступил в пределы Пруссии (1229 г.), к великому магистру Герману Зальцу в Рим прибыли послы из Ливонии от меченосцев. Они предложили соединить оба ордена, поскольку они

В руководстве парламентом

В руководстве парламентом

Когда 24-го в 19.00 народные депу таты собрались вновь, Р. И. Хасбулатов пред ложил завершить работ у съезда[987].Он был прав. В Белом доме достаточно было оставить членов Верховного Совета. Остальным депутатам следовало разъехаться по своим округам,

Из книги Анатолия Бахтина «Немецкий орден» (Из-во «Живём», Калининград, 2020).

Как мы теперь знаем, прославившемуся и в свое время преуспевшему Немецкому ордену не удалось в полной мере чётко сформулировать свои законы. В своих статутах Орден оставил высшему руководству часть прав, которые удобнее было бы предоставить нижестоящим чиновникам. В законах также не было прописано, каким образом точно и ясно ограничить командную власть отдельных учреждений.

В таких условиях, исходя из практической потребности, Орден создал «провинциальную систему» с руководителями Дома (замка), провинции, земли и генеральным руководителем, которому был придан генеральный капитул (гросскапитул) в качестве высшей законодательной и исполнительной власти ордена. Таким образом, в рыцарском ордене не оказалось никаких полностью независимых Домов, как и суверенных руководителей.

Немецкий рыцарский орден имел свои провинциальные подразделения:

1. Дом Немецкого ордена, руководимый комтуром, фогтом — управляющим или пфлегером — наставником.

2. Провинция, чаще называемая балляй (Ballei), возглавлялась ландкомтуром.

3. Земля (Land) — с ландмейстером (Landmeister).

4. Самим Орденом руководил хохмейстер (Hochmeister) — Верховный магистр.

Каждый из четырёх упомянутых руководителей имел при себе советников (Berater) и группу подчиненных служителей (Unterbeamteten). Распределение земли не было строгим, так как южные баллеи, как и некоторые другие, не были подчинены никаким ландмейстерам.

Высшей инстанцией Ордена являлся генеральный капитул (Generalkapitel); исполнительная власть принадлежала генеральному руководителю (Generalobern) — хохмейстеру. Ему были приданы советники и сотрудники, называемые в Немецком ордене «гроссгебитигеры» (Großgebietiger — высокое руководство). Следовательно, генеральный капитул, хохмейстер и гроссгебитигеры образовывали круг генеральных чинов Ордена.

Генеральный капитул, или гросскапитул

В Ордене имелось три вида собраний орденских братьев, которые назвались «капитул». По предписанию статута орденские братья комтурского конвента каждое воскресенье собирались для обсуждения каких-либо вопросов их Дома или конвента; это были так называемые хаусконвенты (конвенты домов). Но если обсуждались проблемы Ордена в Пруссии или вопросы касались управления этой территорией, то верховный магистр созывал чиновников и комтуров — или всех, или же их бóльшую часть, в главный Дом. Это называлось обычно «ландкапитул» (земельный, или провинциальный капитул), или просто капитул. Наконец, были случаи, которые касались всего Ордена. На эти капитулы приглашались ландмейстеры Германии и Ливонии с их советами и конвентами, высшие чиновники и важнейшие комтуры из Пруссии. Такое собрание называли «генеральный капитул», или «гросскапитул». Этот капитул со дня основания стоял над всем Орденом, ему был подотчётен и верховный магистр.

Орден возложил на генеральный капитул огромный круг обязанностей, которые можно разделить на пять групп.

1. Капитул обладал исключительным правом законодательства для всего Ордена. Это право было очень обширно, так как законы могли издаваться, подтверждаться, исключаться и отменяться посредством разъяснения и расширения уже действующего права, создания новых и упразднения старых. (В отношении последнего пункта правом капитула в силу уже упоминавшейся папской буллы от 9 февраля 1244 г. могли быть упразднены даже сами пункты правила, если в них не содержалось никакой воспитательной или духовной пользы.)

2. Генеральный капитул оставил за собой распоряжение финансами, превышающими сумму в 500 византийских золотых (Goldbyzantinern), при всех хозяйственных сделках, таких как основные продажи, пожалования и займы. В большинстве случаев это было правильным решением, но когда через несколько десятилетий хохмейстер и ландмейстеры превратились в правителей немалых государственных образований, то оно оказалось не только затруднительным, но часто просто неосуществимым.

3. Важным правом капитула было назначать и снимать с постов высших должностных лиц Ордена, включая хохмейстера. В число этих должностных лиц входили ландмейстеры, ландкомтуры южных баллеев Армении и Греции, Апулии и Сицилии, Австрии, а также кастелян Монтфорта (Штаркенберга).

4. Приём орденских братьев с клятвами вечной верности, рыцарей, священников, сариант-братьев (в Святой Земле) был закреплён за генеральным капитулом.

5. Генеральный капитул контролировал исполнение служебных обязанностей хохмейстера. Капитул имел право вызвать хохмейстера и в случае его неявки после трехкратного повторения вызова отстранять от должности. Также требовалось согласие генерального капитула в случае, если магистр пожелал плыть морем. При каких обстоятельствах хохмейстер мог быть вызван капитулом, не установлено.

«Во все года Генеральный капитул следует собирать в праздник Воздвижения Креста» — 14 сентября. Так как всех братьев пригласить на капитул было невозможно, далее предписывалось: «На этот капитул звать комтуров Армении и Кипра и каждого, кого магистр найдет необходимым для приглашения».

Решение вопросов капитулом из-за неопределенного кассационного права хохмейстера могло приводить к нарушениям. Они обнаружились, как только у Ордена появились владения на Западе, так как местные центры практически были отделены от высшего руководства Ордена, все еще пребывавшего на Востоке.

Несмотря на ясно осознаваемое неудобство, не делалось никаких попыток изменить статуты капитула, пока резиденция хохмейстеров находилась на Востоке. Такие изменения не были предприняты и после падения комтурств в Армении и на Кипре. Консервативный образ мыслей в Ордене укоренился настолько, что лишь при хохмейстере Зигфриде фон Фойхтвангене (Siegfried von Feuchtwangen) было предписано: «Мы постановляем, что магистр ежегодно в День Св. Креста (14 сентября) по обычаю Ордена и Св. Земли собирает Капитул в Главном Доме». На Ближнем Востоке это было в Акке или Монтфорте, затем — в Венеции, позднее в Мариенбурге. Но во времена Германа фон Зальца были случаи, когда генеральные капитулы проходили в других орденских домах, например, в Марбурге.

Одновременно с обновленными при Зигфриде фон Фойхтвангене статутами Генерального капитула был создан еще и другой капитул, который по своему составу гораздо больше соответствовал «обновлённому» Генеральному капитулу. В нём постановлялось: «Магистру следует каждые шесть лет на Филиппа и Якоба (3 мая) собирать Капитул в Главном доме. На него следует прибыть гебитигерам (ландмейстерам) Германии, Пруссии и Ливонии, каждому с двумя полезными для этого братьями, и ландкомтурам Австрии, Боцена и Вельшланда (Италия и Греция), каждый с братом. Этому Капитулу следует назначить инспекторов (Visitatoren) для проверки самого Капитула, а также его членов, включая хохмейстера, и сообщить об этом Капитулу для принятия решения».

Повод для этого закона неизвестен. Этим «узким» капитулом мог быть открыт путь к правильно организованному генеральному капитулу. Однако дальнейшие шаги не были сделаны.

Вероятно, из-за чрезмерных обязанностей генерального капитула произошло молчаливое упразднение некоторых пунктов. Генеральный капитул Ордена имел собственную печать. На ней изображена по пояс Мария с младенцем и надпись: S. Hospitalis Sancte Marie. Печать капитула хранилась с особой предосторожностью: она находилась под замком с тремя различными ключами, которые следовало хранить у Верховного магистра, Великого комтура и тресслера. Если один из трёх отсутствовал, он был обязан передать свой ключ своему доверенному лицу из капитула.

Как правило, генеральный капитул проводился в главном орденском Доме, резиденции магистра. По старой ближневосточной традиции генеральный капитул должен был проходить ежегодно 14 сентября. Но по мере расширения орденских владений по всему Средиземноморью и Европе одновременный сбор всех должностных лиц всё более затруднялся. В позднейшее время, если не было особых обстоятельств, в упомянутый день собирался ландкапитул. По закону право созывать большой орденский капитул имел только верховный магистр или его наместник (регент).

Капитул контролировал исполнение орденских законов, усовершенствовал законодательство, касающееся всей орденской корпорации. Разработанные магистром вместе с советом его чиновников законы были действительны только после утверждения орденским капитулом. Он был гарантом исполнения существовавших статутов, которые не могли изменить или отменить ни верховный магистр, ни провинциальный капитул. Генеральный капитул являлся для всего Ордена высшей инстанцией. Он имел в провинциальных и хаускапитулах своих постоянных представителей, которые каждое воскресенье доводили до сведения орденских братьев свежую информацию и новые законы. В отдельных случаях информация и законы зачитывались вслух. За нарушение должностных обязаностей, преступления в отношении обетов, законов и многие другие проступки, совершённые любыми членами Ордена от магистра до чиновника и простого орденского брата, их доставляли в суд гросскапитула или провинциального капитула. Дело расследовали и в зависимости от тяжести проступка наказывали.

В генеральном капитуле и его отделениях — провинциальных капитулах — сосредотачивалось общее управление Орденом. На капитулах происходили торжественные приёмы в Орден, назначались на должности высшие правители и комтуры. В Ордене был старый обычай, по которому на ежегодном капитуле владельцы своих должностей обязаны были давать присутствующим отчёт о своём правлении и уходить в отставку.

Если их правление находили безупречным, капитул вновь поручал правителям их должности. Если чиновник не справлялся со своими обязанностями и не отвечал необходимым требованиям, предписывалось освобождать его от занимаемой должности. В случае допущения ошибок или превышения власти верховным магистром генеральный капитул имел право отстранять его от должности. Если магистр желал добровольно сложить свои обязанности, он должен был на капитуле объяснить причины своей отставки, а затем ожидать его решения. Гросскапитул начинался мессой и заканчивался молитвой. Верховный магистр открывал и руководил совещанием. На капитуле можно было говорить только о вопросах Ордена, его законах, порядках и т. д. Каждый имел право голоса, все решения принимались большинством голосов. Одним из важнейших обетов, который давали при вступлении в Орден, являлось неразглашение результатов заседаний капитула. На капитул запрещалось приглашать светских людей или иностранцев.

Выборы магистра

Устав Ордена, вся сила его статутов основывались на трёх основных обетах: непорочности, послушании и бедности. Верховный магистр, «который, как гласит закон, среди своих братьев является источником нашего господа Иисуса Христа», обязан был быть образцом для своих подчинённых. Он должен был в своём лице объединять набожность и рыцарскую храбрость, являться совершеннейшим символом всех добродетелей рыцарского Ордена. Поэтому выбор магистра являлся для всего Ордена важнейшим делом, в котором предусмотрительность и добросовестность считались святейшим долгом. Порядок выборов был следующим: умирающий магистр мог назначить одного из высших чиновников наместником для управления Орденом до нового избрания магистра. Если он не успевал этого сделать, то чаще всего наместником становился великий комтур, высший советник магистра по управлению. В этом случае наместник сразу же вступал практически во все права магистра. Он руководил всем орденским и государственным управлением, имел право вести переговоры с иностранными правителями. Ему только не полагалось носить магистерский плащ и щит, а также занимать почётное место за столом и в кирхе. Ему надлежало пригласить на генеральный (выборный) капитул в главный Дом1 обоих ландмейстеров из Германии и Ливонии, а также комтуров, ландкомтуров, фогтов и других чиновников из орденских земель. После сбора этих чиновников назначался день выборов. Начинался он мессой Св. Духу, затем вслух зачитывался закон о выборе магистра. После этого наместник назначал так называемого выборного комтура (Wahlkomtur). Конвент мог согласиться или потребовать другого. При согласии выборный комтур переходил из зала капитула в выборную комнату для составления выборной коллегии. Оттуда он должен был назвать следующего брата (взять «на свою душу»), эти двое — третьего, и так далее, пока их число не достигало тринадцати (по количеству участников Тайной вечери). Каждого из них должен был утвердить генеральный капитул. Из этих тринадцати один должен быть священником, остальные — восемь братьев-рыцарей и четверо служащих. По возможности все они выбирались из разных балляйев. Если кто-то из коллегии тринадцати выдвигался как кандидат на должность хохмейстера, ему было необходимо покинуть выборную комнату. Одобренные Генеральным капитулом члены выборного капитула выходили из выборной комнаты и клялись на Евангелии, что без ненависти, без любви и страха, с чистым сердцем хотят выбрать только достойнейшего среди братьев. Наместник напоминал им о важности долга, «что вся честь Ордена, и спасение души, и сила жизни, и путь справедливости, и защита порядочности выпадает на доброго пастыря и главу Ордена». Все участники генерального капитула присягали служить тому магистру, на которого падёт выбор. Кто из них после избрания возражал или высказывал другое мнение, того следовало изгнать из Ордена как предателя.

В избирательной комнате выборный комтур осуществлял своё право, называя того, кого он считал достойнейшим, другие выборщики по очереди делали то же самое. Как только на одно имя приходилось абсолютное большинство, выбор считался проведённым по правилам, завершённым и неоспоримым. После чего на генеральном капитуле объявляли имя выбранного. Под звон колоколов и пенье «тебя Бога хвалим» наместник сопровождал нового магистра в ближайшую орденскую кирху.

В кирхе перед алтарём он вручал ему кольцо и орденскую печать. В торжественной обстановке, с напоминанием о его высоком долге и ответственности перед предстоящим судом божьим, избранный объявлялся верховным магистром. После завершения торжественного вступления в должность новый магистр сразу же вступал во все права своего звания, так как папского или императорского утверждения не требовалось, ибо ещё Иннокентий III (1178–1180) гарантировал орденам полную свободу независимого избрания магистра, и Гонорий III (1216–1227) подтвердил эти гарантии. До 1498 г. при выборах хохмейстера уделялось внимание не его происхождению, а его практическим способностям. Магистрами Ордена успели побывать два имперских князя, четыре графа, пятеро баронов (freie Herren), семь минестериалов и 17 мелких дворян

Верховный магистр — Hohemeister

В Ордене с 1198 г. был введён титул магистра2. В течение XIII столетия высшим орденским чиновникам в Германии, Пруссии и Ливонии были присвоены титулы магистра, с этого времени главу Ордена стали называть Magister Generalis или Magister Hospitalis S. Mariae Theutonicorum3. На немецком языке этот титул всегда звучал как Hohemeister (хохмейстер) — Верховный магистр.

После избрания хохмейстер переселялся в магистерскую резиденцию — замок Монтфорт (Штаркенберг). С 1309 г. в Мариенбург, где в верхнем замке размещались зал для собраний (ремтер) и жилые помещения магистра. Если на Ближнем Востоке двор магистра ограничивал строгий орденский закон и он выглядел просто и скромно, то в Мариенбурге он был весьма представительным. Здесь хохмейстер выступал не только как магистр Ордена, но и как правитель Пруссии.

Хохмейстеру вменялась в обязанность забота о потребностях Ордена, о соблюдении его правил и законов, руководство рыцарской корпорацией и его представителями за границами орденских владений. Хохмейстер не имел никаких законодательных прав: назначать и отстранять гросгебитеров, ландмейстеров, некоторых ландкомтуров и кастеляна Монтфорта (Штаркенберга) он мог только с согласия генерального капитула, за исключением случаев, когда во время инспекционной поездки выявлял грубые нарушения. На расходы свыше 100 византийских золотых ему требовалось согласие десяти братьев, на расходы более 500 византийских золотых — разрешение генерального капитула. Финансовые возможности магистра без разрешения капитула были даже меньше, чем у комтура. Сам хохмейстер не имел доступа к казне Ордена. Во время нахождения резиденции в Акре (Аккон) он мог отправляться в Европу «плыть морем» только с согласия капитула. Когда резиденция находилась в Венеции, вплоть до переселения в Пруссию, он мог при пересечении Альп «ехать через горы» только по вызову и при согласии ландмейстера. Это требование выглядит тем более странным, что правителю Ордена можно было посещать провинцию только с согласия подчинённого ему ландмейстера. Старое правило Ордена показывает стремление во всех важных делах Ордена ставить магистра в зависимость от согласия генерального капитула или советов высших советников-гебитигеров.

Совсем иным стало положение хохмейстера после перенесения резиденции в Пруссию. С этого времени для орденских братьев он становится не только магистром Ордена, но и правителем государства, что, несомненно, оказывало сильное влияние на его статус. Ещё в 1226 г. в императорской булле магистр формально был жалован юрисдикцией и властью имперского князя, но не был включён в их коллегию. Хохмейстер не имел имперского лена и не являлся вассалом императора.

К тому же в папской булле от 15 декабря 1220 г. магистру или Ордену было запрещено давать ленную присягу церковной или светской власти, а светским правителям запрещалось требовать от Ордена ленной присяги. До конца не выяснено, обязан ли был магистр в качестве правителя Пруссии согласовывать свои решения с Генеральным капитулом или высшими советниками.

Как магистр Ордена, на основе данных ему полномочий он мог решать многие вопросы. Но закон настоятельно рекомендовал ему любезно выслушать добрый совет и самому просить совета у своих братьев, «…ибо, — говорилось в нём, — там много блага, где много совета», а потому многие вопросы решались на малом совете с согласия высших чиновников. Магистр внимательно отслеживал ситуацию в конвентах и взаимотношения между орденскими братьями. Ни один орденский рыцарь без его разрешения не мог покинуть одно комтурство и перейти в другое. Если в каком-то конвенте ситуация обострялась, магистр своей властью перемещал рыцарей из одного орденского замка в другой. На незначительные должности он мог назначать орденских братьев по собственному желанию, но если назначениие могло влиять на всю корпорацию в целом, то это делалось только по совету окружавших его чиновников и комтуров. Назначения на высшие должности могли произойти только с согласия малого совета или собравшегося капитула. Если должностные назначения или смещения путём голосования принимались на советах чиновников, комтуров или на капитуле, то эти решения утверждались верховным магистром. Если мнения расходились при равном количестве голосов, слово магистра имело решающее значение. Без совета с высшими чиновниками он не мог отстранить от должности ни одного комтура. Опять-таки с согласия высших чиновников он имел право время от времени посылать в различные орденские области так называемых визитариев4. При этом визитарии располагали необходимыми полномочиями для сбора сведений об образе жизни орденских братьев, о богослужении, соблюдении орденского устава и законов, о состоянии орденских замков и т. д. Если визитарии собирали отрицательные отзывы о каком-либо комтуре или другом служащем, то магистр вызывал его на капитул для объяснений.

Верховный магистр имел право контролировать орденскую казну. Тресслер — орденский казначей — обязан был ежемесячно и ежегодно представлять финансовый отчёт. Позднейший закон предписывал магистру каждый год в лице казначея предоставлять отчётный баланс, приход и расход денег и имущества перед советом высших чиновников. Лично магистр мог распоряжаться очень небольшой суммой, для более крупных расходов требовалось согласие десяти орденских братьев, а самые большие требовали разрешения капитула.

Магистр мог быть призван к ответу только генеральным капитулом, и если он после третьего приглашения не являлся, то за непослушание отстранялся от своей должности. Верховный магистр постоянно находился под контролем и обязан был беспрекословно исполнять законы Ордена.

Магистру Ордена предоставлялись почётные права и должностные регалии: кольцо и печать. Когда эти регалии были введены неясно, о кольце также никаких достоверных сведений нет5, печать хорошо известна. На ней была изображена в полный рост Мария с младенцем и надпись: S: MAGRI HOSPIT. S. MARIAE THEUTONICOR. Эта простая печать использовалась вплоть до хохмейстера Фридриха Саксонского, скрепляла документы и письма, при этом использовался чёрный воск. На щите, плаще и закрытой куртке (Waffenrock), в отличие от обычных, имелся золотой крест с лилиями на конце, на чёрном фоне, а в центре, на золотом щите с чёрным обрамлением, — чёрный одноглавый орёл. Верховному магистру, когда он находился на Востоке, полагались для сопровождения два брата-рыцаря, один священник и писарь, сарацинский писарь6, один туркополен (воин из местных жителей) в качестве посыльного и казначей, а также сариант-брат в качестве управляющего. В поход ему необходимо было брать дополнительно двух сариантов и повара, а также двух кнехтов для посыльной и почтовой службы и большую палатку. Как магистр, так и его свита имели подобающую конюшню. Верховному магистру следовало иметь «одного боевого жеребца и ещё трёх коней, а в походе дополнительную верховую лошадь». У свиты было от одного до трёх коней. К почётным правам хохмейстера относилась и отдельная личная спальня. За столом конвента он получал четыре тарелки рыбы и мяса, чтобы мог поделиться с наказанными братьями. В то же время должность магистра освобождала его от обычных ограничений образа жизни, предписанных простым рыцарям. Его высокий ранг правителя предоставлял ему большую свободу. Ему позволялось отказаться от участия в богослужении. Законы конвента не имели для хохмейстера обязательной силы. Он также мог освободить отдельных орденских братьев от некоторых правил и законов. Ему было разрешено иметь при себе деньги, принимать участие в ловле зверей и соколиной охоте, что остальным орденским рыцарям закон строго запрещал. Для содержания верховного магистра в резиденции имелась особая касса. За умершего хохмейстера каждый орденский брат должен был прочесть сто раз молитву «Отче наш».

Высшие должности в ордене

Гроссгебитигеры — высшие советники

Первоначально гроссгебитигерами являлись пятеро орденских чиновников, исполнявших важнейшие должности в орденской резиденции, позднее образовавшие «узкий» совет верховного магистра.

Ещё в старых орденских законах устанавливалось: «Менее важные совещательные дела он (магистр) обсуждает с опытными братьями» и «О других делах и службах (не закрепленных за генеральным капитулом) он принимает решение после совещания с fratres discreti (лат. — достойные братья)». Для этого устанавливались соответствующие пункты, которые хохмейстеру следовало решать только после совета с fratres prudentiores, discreti (лат. — братьями опытными, достойными) или братьями из высших служб, например, об учреждении госпиталей, вооружении братьев, о допустимой мере разрешённых им напитков, о расходах на сумму более 100 византийских золотых и т. п.39 Кого следовало включать в круг этих «опытных» братьев и в каких формах принимались подобные решения, сказано не было. Понятно, что опрашивали братьев, возглавлявших важнейшие службы главного Дома, имевших наибольший опыт в делах. Со временем создалось положение, при котором эти высшие чиновники главного Дома закрепили за собой право быть советниками руководителя Ордена. В какое время это произошло, неизвестно.

В Немецком ордене насчитывалось пять важнейших должностей (у тамплиеров их было больше): гросскомтур, маршал, шпитлер, треслер и трапиер. Упоминание о первых трёх мы встречаем уже в 1208 году. Трапиер впервые упоминается в 1228 г., тресслер — лишь в 1240 г. Таким образом, образование совета, из высших должностных лиц, шло достаточно медленно.

На начальном этапе гроссгебитигеры были чиновниками главного Дома в Акконе и Монтфорте. Распространялась ли сфера их влияния на все замки на Востоке, когда Орден имел владения лишь в Святой Земле, из-за недостатка сведений неясно. Их служебные полномочия в землях Запада установить не представляется возможным.

С перенесением резиденции хохмейстера из Венеции в Мариенбург гроссгебитигеры продолжали оставаться советниками хохмейстера, прекратив, однако, свои служебные обязанности по главному Дому. Самый очевидный признак — шпитлер, трапиер и маршал заняли своё место не в Мариенбурге, а в Эльбинге, Кристбурге и Кёнигсберге. Перенесение резиденций трёх гроссгебитигеров из Мариенбурга в другие замки произошло не сразу после переселения хохмейстера в Пруссию, но всё же было завершено к 1330 г.

Гроссгебитигеры избирались Генеральным капитулом. От этих должностей они не имели права отказаться. Их полномочия продолжались, теоретически, всего один год, так как на каждом генеральном капитуле после отчёта прекращались полномочия служб всех высших чиновников, за исключением службы хохмейстера, однако они могли избираться снова и снова, без временных ограничений. Если капитул принимал отставку, снятый с должности отправлялся обратно в конвент как обычный орденский брат или переводился на менее значимую должность. Понижение не служило поводом для оскорбления чести.

Порядок старшинства (иерархия) между отдельными важнейшими службами (Großämtern) законодательно определен не был, но с временем он установился. Высшее место в иерархии занимал гросскомтур. За ним следовали маршал, шпитлер, трапиер и треслер. Ни один из этих чиновников не получал дохода от своего поста. Все орденские должности, от высших до самых незначительных, имели безвозмездную (общественную) основу. Только слуги магистра или орденского чиновника получали определённую плату. Гроссгебитигеры внешне не отличались от остальных братьев. Они носили такую же одежду, ели за столом конвента, спали в общей спальне. Они оставались полностью в окружении других братьев. Им не полагалось никаких почётных прав. То, что «братья важнейших служб» могли иметь на одну лошадь больше, чем другие, было обусловлено скорее необходимостью, чем предоставлением им вознаграждения. Только гросскомтур, комтур и маршал пользовались некоторыми привилегиями: им всегда следовало с собой иметь по одному брату-рыцарю, сарианту-брату и туркополену как сопровождающих, а маршал в поход мог приглашать гостей.

Но эти привилегии вовсе не считались никакими почётными правами, а были вынужденной предусмотрительностью, необходимой для исполнения служебного долга.

Великий комтур — Grosskomtur

Гросcкомтур, по латыни сначала praeceptor — правитель, позднее назывался только Magnus Commendator — большой поручитель, по-немецки Komtur, глава округа-комтурства или Große Komtur. Гросскомтур был ближайшим советником хохмейстера. Как на Ближнем Востоке, так и в Пруссии, великий комтур постоянно находился в ближайшем окружении магистра, он всегда был посвящён во все обстоятельства орденских дел, знаком со всеми служебными делами магистра напрямую. Первоначально он числился комтуром резиденции в Акконе и руководителем всех тамошних братьев, как и всех финансов Дома. Наряду с этим осуществлял совместный надзор за орденской кассой и всеми поступающими и исходящими денежными средствами. В походе ему в обязанность вменялось руководство обозами. При кратковременном отсутствии магистра он замещал его; до тех пор, пока резиденция была в Акконе, он исполнял обязанность наместника (Statthalter). При отсутствии магистра в стране или его смерти гросскомтур, как правило, выбирался капитулом наместником или представителем магистра и совместно с малым советом руководил орденом до его возвращения или избрания нового магистра. После перенесения резиденции в Мариенбург он первоначально оставался в должности комтура этого замка. С появлением хаускомтура, похоже, был освобождён от обязанностей комтура Мариенбурга. Наряду с этим он вместе с тресслером контролировал орденскую казну, так как всё, что было связано с управлением финансами, происходило с его ведома и одобрения. Гросскомтур также контролировал запасы зерна и склады как в главном Доме, так и в других замках и городах страны (где имелись орденские склады). Ему также было доверено руководство торговлей, а впоследствии и корабельное дело. Совместно с маршалом он контролировал состояние орденских замков, ежегодно объезжая и обеспечивая их всем необходимым из того, чем они не могли снабдить себя на месте. Исполнение таких решений гросскомтур поручал гроссшефферу (см. далее). Для определённых орденских замков эта обязанность была поручена маршалу. Если маршал по каким-то причинам не имел возможности заниматься своей деятельностью или отстранялся от должности, то великий комтур в большинстве случаев возглавлял рыцарское войско и руководил им в сражениях.

Великий комтур наряду с этим являлся также комтуром Мариенбурга. На него возлагались все служебные дела и обязательства, присущие каждому комтуру в своём округе; он контролировал состояние вооружения, фирмарий (богаделен), жилых помещений для больных, главного архива, или, как его тогда называли, камеры актов Ордена.

Ему подчинялись хаускомтур, его ближайшие помощники по службе, в том числе братья-рыцари, братья-священники, а также вся придворная и домашняя прислуга. Ввиду глубокого знания дел Ордена его часто посылали за границу, в этом случае в Мариенбурге его замещал хаускомтур. В своей обычной жизни гросскомтур, как каждый чиновник, подчинялся всем требованиям и законам Ордена.

Главный маршал

Главный маршал, часто называемый просто маршалом Ордена, держал в своём подчинении всю военную деятельность. В походах, в которых не принимал участие хохмейстер, ему, даже в присутствии гросскомтура, вменялось в обязанность командование войсками и руководство военными операциями. В Пруссии маршал, как и Великий комтур, совмещал две должности, а именно — комтура орденского замка Кёнигсберг, где была его резиденция, и главного военачальника Ордена. При отдаленности восточных пограничных районов Пруссии от центра в Мариенбурге создалось положение, при котором орденский маршал взял на себя управление Востоком в удаленных районах. Под его контролем находилось вооружение и укрепление замков Ордена, осадные орудия, военное снаряжение и военное имущество, надзор за хранением доспехов и арсеналов, оружейные мастерские, карваны — или шорные помещения, обозы (телеги). За сохранностью всего этого имущества следили и отвечали назначенные для этого орденские братья.

В военных походах против врага маршал возглавлял войско, и все обязаны были повиноваться его приказам. Если войско вёл сам верховный магистр, то он часто доверял распоряжениям маршала. В полевом лагере маршал созывал военный совет (военный капитул), на котором его голос был самым значимым.

Он курировал походный суд — или военный суд, которому подчинялись не только орденские рыцари, но и вспомогательные отряды наёмников и слуги. Его постоянно сопровождал знаменосец или два знаменосца (которые на поле боя определённым покачиванием знамён отдавали приказы маршала) и орденский рыцарь в качестве кумпана (kompan) — адьютанта. Решение маршала и военного капитула являлось для комтуров на поле боя беспрекословным приказом. Каждый манёвр, предпринятый против врага, необходимо было согласовать с ним.

Торговыми делами и поездками за границу маршал занимался крайне редко, однако он обычно сопровождал магистра во время переговоров с соседними правителями.

Главный госпитальер — Spitler

Шпитлер был руководителем медицинской службы главного Дома, причём лечение больных распространялось и на не членов Ордена. Эта должность была самой старой, она существовала ещё до основания рыцарского ордена: немецкий госпиталь в Акре возглавлял смотритель-госпитальер по опеке над больными. В связи с этим в орденской традиции эта должность рассматривалась как одна из важнейших. Орденский закон предписывал иметь госпиталь по уходу за больными не только в резиденции верховного магистра, но также было рекомендовано содержать их в комтурствах. В связи с этим в большинстве комтурских замков, где находились конвенты, возникали госпитали, где орденский брат, назначенный на должность госпитальера, осуществлял надзор и руководство. Кроме того, одному из орденских братьев часто поручался надзор за госпиталями в городах.

В Пруссии надзор и необходимый контроль над всем этим госпитальным делом вменялся в обязанности главному госпитальеру в Эльбинге, где он одновременно являлся комтуром местного конвента. Возможно, это произошло потому, что там находился старейший в Пруссии орденский госпиталь.

Шпитлер был обязан посещать госпитали страны, лично контролировать состояние помещений и имущества, наблюдать за лечением больных и требовать отчёт о положении дел. Он мог рекомендовать верховному магистру необходимых врачей для приёма на работу, под его надзором находилась вся система здравоохранения. Но это формальная сторона должности, на самом деле всё выглядело несколько иначе. С переводом резиденции магистра из Венеции в Мариенбург в Пруссию прибыл также и главный госпитальер. В течение первых лет он оставался при дворе магистра, и только 24 июня 1314 г. появляется информация о соединении должности комтура Эльбинга с должностью госпитальера. В первое время после переселения до 1312 г. эта должность называлась «госпитальер» — или Gospitalartus. В это время он ещё не руководил госпиталем, этот титул говорил только о его принадлежность к совету магистра. Титул obrister spitaler (главный госпитальер) впервые встречается в 1327 г., и только с середины XIV в. он окончательно входит в употребление.

По своей служебной деятельности шпитлер в первую очередь был комтуром Эльбинга и формально являлся советником магистра. Он имел собственную должностную печать, на которой было изображение орденского брата, омывающего ноги больному; надпись на печати гласила: S. Hospitalarii Dom.Theutonicor.

Главный госпиталь, находившийся в Эльбинге (госпиталь Святого Духа), он возглавлял только по титулу — как комтур. Фактически управлял этим госпиталем Unterspittler — младший госпитальер. Как советник магистра он, разумеется, мог распоряжаться медицинскими делами, например, врачами, а также прибегать к административным мерам. Объединение должностей комтура Эльбинга и главного госпитальера не всегда строго соблюдалось. Зигфрид Вальдбот фон Басcенхайм (Stegfried Waldbott v. Bassenheim) c 1388 по 1396 г. был главным госпитальером. За это время, оставаясь на должности, он в 1384 г. известен как комтур Торна, а в 1388 г. — как комтур Кристбурга.

Главный трапиер — Trapier (ризничий)

Трапиер в соответствии со своим названием Trapus или drappus (ткань, одежда) должен был заботиться об одежде братьев главного Дома, кроме военного снаряжения, кольчуг, панцирей и т. п. Последнее было в ведении маршала.

Его важнейшим делом были закупка и контроль под всем, что касалось одежды, стола, постели рыцарских братьев, а также их обмундирования. Однажды закреплённые статутами педантично-строгие предписания об одежде и военном облачении братьев требовали постоянного служебного надзора. Каждый орденский замок имел помещение (трапею), где хранился материал для одежды. Контроль за этими материалами производил рыцарский брат, называемый трапиер. От него каждый рыцарь и каждый слуга орденского дома получал необходимую одежду. Главный надзор над этими конвентными трапиерами проводил главный трапиер в Кристбурге, где он одновременно был комтуром Дома. Через гроссшэффера трапиер закупал всё необходимое для орденских братьев и распределял это между комтурствами. Он пресекал злоупотребления и требовал от трапиеров предоставления отчётов. Когда трапиер стал комтуром Кристбурга, его служба превратилась всего лишь в почётный титул, так как теперь забота об одежде братьев в Мариенбурге перешла к местному комтуру замка.

Главный треслер — Tresler (главный казначей)

Служба треслера в коллегии гроссгебитигеров появилась по времени позднее всего, т. е была самая молодая. Причину этого следует искать в том, что управление казной главного Дома до 1240 г. производилось гросскомтуром. Треслер управлял этой казной и в Пруссии. Сверх того он получил в управление хохмейстерскую кассу. Так как эта касса постепенно превратилась в государственную казну, то его можно назвать министром финансов прусского орденского государства.

Треслер, бесспорно, являлся одим из важнейших орденских чиновников во внутренней администрации главной резиденции. В отличие от других верховных правителей, он не совмещал свою должность ни с какой другой и не имел влияния на внешнюю политику ордена. Совместно с великим комтуром он управлял финансами ордена в Пруссии и заведовал Tressel, или орденской казной в главном Доме, а также кассой магистра и отделенной от них кассой замкового конвента Мариенбурга.

О приходе и расходе в трёх этих кассах вёл три счётные книги. Притом закон предписывал ему особую тщательность, добросовестность и строгую секретность о состоянии орденской казны. О запасах золота и серебра треслер был обязан регулярно докладывать верховному магистру. Магистр, со своей стороны, должен был сдавать треслеру поступающие через него суммы для хранения, о чём они готовили совместный отчёт. Каждый месяц треслер обязан был представить текущий отчёт и доложить о состоянии казны верховному магистру или великому комтуру и комиссии выбранных для этого рыцарей. В конце года магистр через треслера представлял своему совету годовой отчёт о состоянии казны. В то же время он был ревизором счетов всех комтуров, которые в конце года посылали ему свои отчёты. Подконтролен ему был гроссшэффер в Мариенбурге, а также монетный двор в Торне в части чеканки орденской монеты. Треслер обязан был заниматься всеми денежными пересылками и платежами как внутри страны, так и иностранным властителям. Ему также вменялось в обязанность заниматься всеми вопросами отчётности и финансовых дел Ордена в целом.

Ландмейстеры

Большое удаление орденских центров в Германии от резиденции Ордена в Акконе на Востоке неизбежно вело к трудностям в руководстве и надзоре. В этих условиях центры — дома Немецкого ордена в Германии — пришлось подчинить заместителю хохмейстера, имевшему титул дойчмейстера (Deutschmeister).

Впервые занявшим эту должность в 1219 г. стал получивший широкую известность брат Герман Бальк. Эта служба существовала беспрерывно до первой трети XVI столетия. Затем, когда Орден в 1230 и 1237 гг. начал прусское и ливонское предприятия, возник вопрос, какой властью следует наделить назначенных туда высших чиновников. При этом надо было решить, устроить ли там разные баллеи или следует рассматривать эти земли как единый балляй. За последнее было то, что Пруссия, как и Ливония, территориально не превосходила такие крупные немецкие баллеи, как Франкония, Богемия, Австрия. Фактически вопрос, создать ли в Пруссии и Ливонии различные баллеи, похоже, никогда не возникал. В то время к Кульмской земле относились как к отдельной области, и до 1336 г. она подчинялась собственному ландкомтуру, который в военном отношении подчинялся ландмейстеру Пруссии. Положение ландмейстеров было намного выше, чем у обычных ландкомтуров: последние были высшими духовными чиновниками всего лишь нескольких домов Ордена, расположенных в какой-то области, ладнмейстеры Пруссии и Ливонии по своему положению и задачам являлись регентами значительных земель. Хотя ландмейстеры Пруссии и Ливонии и не были дойчмейстерами, у них в подчинении имелось по несколько комтурств, что приравнивало их положение к дойчмейстерам. Первоначально, похоже, планировали объединить Пруссию и Ливонию под единым руководством. Герман Бальк, ландмейстер Пруссии, в 1237 г. отправился ландмейстером в Ливонию, с сохранением звания ландмейстера Пруссии. Эта и еще две кратковременные попытки доказали, что единое руководство обеими землями из-за значительных транспортных затруднений едва ли исполнимо. Так и остались в Ордене три ландмейстера: Германии, Пруссии и Ливонии7.

Должность прусского ландмейстера была упразднена после 1309 г., когда Верховный магистр перенёс свое местоположение в Пруссию и лично возглавил руководство этой землей.

Дойчмейстеру никогда не были подчинены все баллеи на территории Германского королевства. Баллеи Эч и Австрия, Богемия и Кобленц подчинялись непосредственно хохмейстеру. В 1360 г. дойчмейстер вынужден был также передать ему обременённый долгами балляй Эльзас.

Эти пять баллеев в старой империи назывались хохмейстерскими каммербаллеями (казенными баллеями). В них верховный магистр сам осуществлял те права, которыми дойчмейстер пользовался в так называемых немецких баллеях8.